對于科技圈的創始人領袖而言,兩個重要的變化正在悄然發生——

第一、在客觀上,他們的整體公衆形象從正面逐漸變得模糊甚至開始變得負面;

第二、在主觀上,他們的行事變得低調,或收起鋒芒、沉默寡言,或直接隐退将公司交給職業經理人;

值得注意的是,這種現象不僅僅發生在中國科技圈,同樣也上演在大洋彼岸的美國矽谷。

這不由得讓人開始思考一個重要的問題——

是什麼改變了科技領袖們的形象?

又是什麼讓創始人們整齊劃一地變得低調乏味?

有人說,這還用問,當然是監管啊!

沒錯,監管當然是一部分原因,或者說監管隻是表層原因,其實背後有更深層次的原因,這篇文章衛夕就和大家一起來聊一聊這個話題——

曾幾何時,當人們聊起科技領袖的時候,第一時間會想起這樣的形象——

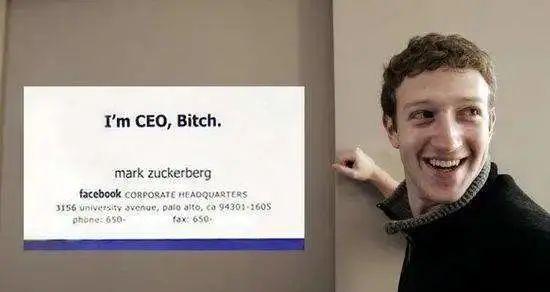

有喬布斯不修邊幅地侃侃而談,有年輕的比爾蓋茨飙車被罰的經典照片,有紮克伯克那張「Im CEO,Bitch」的名片.......

不僅美國如此,中國更有張朝陽時尚雜志封面赤裸的上身、馬雲在西湖邊和金庸的談笑風生、陳天橋夢想打造中國版迪士尼的雄心勃勃,以及 28 歲金山總經理雷軍的意氣風發,還有在唐岩在納斯達克上市後豎起的中指.......

那時的科技領袖是「青春、熱血、反叛、激情、夢想」的代名詞。

然而,今天,他們與這些詞已經漸行漸遠。

曾經,他們就是那個時代的搖滾巨星;

今天,他們變成了資本無序擴張的代言人。

曾經看電影《社交媒體》熱血沸騰的少年們如今已經在紮克伯克親手創造的社交媒體上對其口誅筆伐。

時過境遷,今天我們看到的科技領袖的形象已經變成了低調的庫克、沉默的納德拉、滴水不漏的桑達皮猜、西裝革履的紮克伯格、謹小慎微的馬化騰、不再口無遮攔的馬雲、清空全部飯否的王興、悄然隐退的黃峥、被迫低調的劉強東和卸任董事長的張一鳴......

甚至,曾經的「紅衣大炮」周鴻祎也刻意收起了他的鋒芒。

在今天的叙事語境裡,我們已經很難将他們和「青春、熱血、反叛、激情、夢想」這些詞聯系在一起了。

取而代之的變成了」資本「、「内卷」、「困在系統裡」、「996」、「大資料殺熟」、「隐私」、「監管」、「壟斷」、「圍牆花園」、「扼殺創新」、「野蠻生長」、「無序擴張」。

短短二十年,這種巨大轉變是如何發生的?

其中的核心原因是——不知從何時開始,曾經的屠龍少年如今已經悄然長出了龍鱗。

20 年前,科技行業占 GDP 的比重還很小,當 1994 年當世界上第一款浏覽器 Netscape 剛問世的時候,整個地球上隻有不到 5000 萬台個人電腦。

但是今天,擁有智能手機的人已經超過 40 億——這數字占到了地球成年人口的 75%。

今天的網際網路已經深度融入了每一個現代人的生活,從城市到鄉村,從黎明到黃昏,從搖籃到墳墓,從經濟到思想。

我們每天都在和科技巨頭的産品水乳交融地打交道。

注意——「水乳交融」這個詞并不誇張,「水乳交融」意味着什麼?

意味着沒有這些科技巨頭的産品,我們甚至不能正常地生活。

沒錯,它們提高了效率,創造了效用;

它們促進了經濟,豐富了生活。

從這個意義上他們毫無疑問是偉大的,他們的貢獻無論從哪一個次元而言都不應該被抹殺。

然而,一個重要的問題随之而來——當網際網路如此深入、如此大規模地融入到大衆生活時,一旦公衆利益和公司利益産生沖突,他們會如何選擇和取舍?

毫無疑問,作為「經濟人」的企業主體,科技巨頭們很難在這條微妙而纖細的鋼絲上保持平衡。

當必須做出取舍時,他們的選擇往往會是公司的利益,這背後是資本追求永恒增長的必然要求。

于是,曾經的屠龍少年在曆史的程序中悄然長出了龍鱗。

另一個很不容忽視的問題是——穩固的巨頭格局的确在某種程度上會扼殺創新。

毫無疑問,網際網路格局存在非常明顯的階層固化,美國的網際網路公司谷歌、亞馬遜、Facebook 統治行業已經超過 10 多年了。

沒錯,它們越來越大,Uber、Airbnb、Booking、Zoom 等後來挑戰者在規模上和他們根本不在一個量級。

中國相對沒那麼明顯,在移動時代至少出現了位元組跳動、拼多多、美團、京東這些新晉挑戰者,但騰訊、阿裡的生态優勢依然在長時間内牢不可破、堅不可摧。

「你的創業公司,要麼姓馬、要麼姓馬」在某種意義上也是中國網際網路階層固化的一部分。

固化的一個重要原因在于——

今天的網際網路競争早已超越了産品和技術層面的競争,而更新為生态層面的競争。

一旦成為巨頭通過資本和流量去建構生态護城河,優勢就變得堅不可摧、很難撼動。

沒錯,這種企業層面的階層固化在某種意義上也影響了企業家的形象。

他們缺少了戲劇性,他們曾經扮演過挑戰者,然後他們成為王者,接着他們一直穩坐鐵血王座,他們沒有了新故事,沒有了變化。

人們喜歡逆襲的故事;

但人們不喜歡強者恒強,那是逆襲的敵人。

喬布斯時代的蘋果,在第一代 Macintosh 上市的 1984 年釋出過一個經典的廣告短片——《1984》

短片中一位年輕矯健的女性将大錘砸向了暮氣沉沉的老大哥。

這支著名的廣告之是以被人稱頌原因就是它生動裡闡述了勇于打破舊世界的年輕一代對垂老體系的反叛。

今天,在遊戲公司 Epic 訴訟蘋果 AppStore 分成壟斷案開庭的現場,曾經的意氣風發要創造一個新世界的反抗者蘋果如今俨然已經成了廣告片中的老大哥。

是滴,當一個公司成為平台的時候,它就具備了收稅的能力。

收稅本身無可厚非,然而當這種收稅的權力完全沒有制約和制衡的時候,它的正當性受到廣泛質疑就變得理所當然。

天下苦蘋果稅久矣,而在網際網路界,蘋果稅隻是衆多平台公司利用自身優勢打壓生态參與者的一個縮影。

馬雲曾将網際網路比喻成新時代的水電煤。

事實上,任何一個國家的水電煤其實都是公共産品。

而公共産品背後意味着公衆利益。

1998 年,《中國計算機報》著名 IT 記者劉韌将他采訪的中關村 IT 創業者的故事彙聚成了一本書,名字就叫《知識英雄》

以此為起點,從 PC 硬體軟體時代到後來的網絡時代,IT 創業者在大衆心中長久以來都是英雄的形象,他們的故事被大衆津津樂道。

為什麼那時的他們被傳頌為英雄?

因為彼時他們不依靠背景、不占據資源、不投機倒把,而是僅僅憑借自己的才華用代碼在鍵盤前建構一個未知的新世界。

這是經典的好萊塢式的故事。

當這種故事在現實中真實上演的時候對大衆有着天然而震撼的沖擊力。

無獨有偶,當《時代》周刊的主編、《喬布斯傳》的作者沃爾特·艾薩克森在寫一本美國早期 IT 創業者群像的書的時候,書的名字被取名為《創新者》。

是滴,他們曾開創了一個時代,他們将人類帶入 PC、網際網路時代,是以那時候的他們毫無疑問是英雄。

那時候,代碼裡還沒那麼多對人性的算計;

那時候,設計那麼多政策的産品經理崗位還沒誕生;

那時候,網際網路還不能用來做金融創新;

那時候,大資料還不能用來殺熟;

那時候,網際網路還隻是網際網路;

今天,網際網路成了生活;

而生活,總是充滿着算計。

今天科技公司的影響力和财富在規模上隻有 19 世紀美國的那些大亨才能相比。

那也是一個波瀾壯闊的時代,在那個時代,誕生了鐵路大王範斯比爾特、鋼鐵大王卡耐基、石油大王洛克菲勒、汽車大王福特......

沒錯,他們和他們所在的行業是美國從一個農業國家變成了一個工業國家并且在 GDP 上最終超越當時的日不落帝國英國。

那時候鐵路就是今天網際網路、那時候鋼鐵就是今天 CPU、那時候的石油就是今天資料庫、那時候的汽車就是今天的手機。

在亨利福特晚年的某一天,一位年輕人跟垂老的福特争論問題,讨論非常激烈,氣盛的年輕人脫口而出:

先生,時代不同了,如今已經是現代了……

然而,沒等他說完,福特就盛氣淩人地打斷他說:

年輕人,現代是我創造的。

沒錯,他們的确創造了一個時代,他們建構了現代生活。

那麼,他們的命運和形象如何呢?

簡單地說,他們在産業界名聲并不太好。

他們身上被貼上了「殘酷競争」、「壟斷」、「打壓同行」、「操控股價」、「店大欺客」的标簽(以技術見長的福特似乎是個例外)

他們中就有旗下公司被強制分拆的命運,他們在大衆心中的形象也往往并非是英雄而是可望而不可及、高高在上的大亨。

洛克菲勒的傳記作者榮·切諾說:

當時的美國有一半人想用私刑處死洛克菲勒,而另一半人隻想向他祈求貸款。

鐵路大亨範德比爾特在決定要停運一條熱門的鐵路線路時,有記者問他為什麼不考慮一下大衆的利益?

他的回答是:「該死的大衆!」

當然,必須要說明的是——他們中的一部分人在晚年通過廣泛而規模龐大的慈善行動重新赢得了曆史的尊敬。

比如鋼鐵大王卡耐基,沒有給子女留任何遺産,将所有财産全部捐獻了出去。

他的名言「在巨富中死去是一種恥辱」今天依然深深地影響了比爾蓋茨等新一代美國富豪。

很顯然,我們今天的科技巨富們面臨着一百年前同樣的問題,然而他們在慈善和回饋社會層面做的還遠遠不夠。

從這個意義上講,今年的新詞「第三次配置設定」意味深長。

有人說,你說的不對啊,你看美國不還有嚣張叛逆口無遮攔如搖滾巨星般的埃隆馬斯克嗎?

他可沒有像其他任何人一樣隐退或者變得低調。

是啊,這是為什麼呢?

這背後其實有底層邏輯的,馬斯克做的事和今天網際網路平台做的事絕然不同。

他的商業模式純粹依靠硬核技術擷取利潤,而并非像網際網路公司一樣依靠技術建構平台然後收稅,他是在原子世界而非比特世界挑戰人類的極限。

某種意義上,他在做彼得蒂爾眼中的從 0 到 1 的事,是以他做的事有着天然的正當性。

特斯拉并不涉及「金融杠杆」,SpaceX 也沒有「困在系統裡」,太陽城不會「大資料殺熟」.......

因為這些公司的業務都足夠硬核,足夠「藍海」,足夠振奮人心。

你可以批評馬斯克口無遮攔、誇張營銷,但你無法否認他和他的公司所做的事情都是人類之前沒有做過的。

事實上,馬斯克其實也給今天的科技領袖們提供了一個重要的方向。

顯而易見,我們的時代需要更多的馬斯克,但我們的時代不需要更多的紮克伯克;

通過壟斷擷取資本之後拿這些資本去幹什麼很重要,我們來看一看當年貝爾公司是如何做的?

貝爾發明電話後創辦了貝爾電話公司,貝爾電話公司一度占領了 73% 美國有線電話的市場。

沒錯,它獲得了超額的壟斷利潤,它拿着這些利潤中的一部分拿出來成立了貝爾實驗室。

鼎鼎大名的貝爾實驗室創造了許多奇迹,先後誕生了了半導體、二級發光管、電子計算機、通訊衛星等改變世界的偉大發明,獲得了超過兩萬五千項專利,光諾貝爾獎,貝爾實驗室的科學家就拿了 7 個。

如何賺錢很重要,賺錢後如何花錢同樣重要——

投向跑馬圈地還是投向星辰大海?其中的差別很大。

好,問題來了——我們時代的貝爾實驗室在哪裡?

改善勞資關系也是科技發展的一個重要曆史命題。

為什麼「996ICU」、「困在系統裡」會引發如此廣泛的讨論?

這背後深層次的原因是日益緊張的勞資關系,而這種勞資關系的緊張背後是網際網路赢者通吃法則下激烈的競争導緻的。

這種緊張關系其實也和 19 世紀工業革命時期如出一轍。

這并不意味着它沒有改善的空間。

事實上,亨利福特之是以那一代大亨中口碑和形象都相對正面除了他依靠技術層面而非占有資源獲得财富外,還有一個重要原因是他實行的」五美元日薪」的制度。

為什麼「五美元日薪」成功地改善了勞資關系并在當時引發了巨大反響呢?

我們把時間拉回到 20 世紀 20 年代年。

那時候流水線剛剛興起,勞工的工作強度非常大,枯燥而疲憊,對此卓别林在《摩登時代》中有生動的演繹。

一位當時勞工曾聲稱:

要是再讓我接連 86 天隻能擰緊 86 号螺絲,那我非得變成龐迪埃瘋人院的第 86 号神經病不可。

在高強度的工作下,美國勞工的工資水準其實并不高。

當時汽車業的平均工資大概是日薪 2.3 美元,煤礦業是 2.5 美元,鋼鐵業隻有 1.75 美元。

福特通過流水線大規模賣車獲得大量利潤後決心改變這種現象,1912 年 1 月 5 日,福特在報紙上宣布了「日薪5美金」的工資政策。

當時所有人都認為福特瘋了,包括和他親密工作的副手,這是就好比——

今天某一家外賣公司突然宣布其外賣小哥的工資從每月 7000(假定)瞬間翻倍成每月 14000,這對當時勞工在心理上的沖擊是極其巨大的。

第二天福特工廠外就來了超過 1 萬名求職者,甚至兩個月之後,福特每天還能收到超過 500 封求職信。

之後福特又先後宣布從每天 9 小時工作制修改成 8 小時工作制,從每周工作 6 天修改成每周工作 5 天。

沒錯,「日薪 5 美金」的工資政策影響是深遠的,它不僅有效地改善了勞資關系,也改善了福特本人及其公司的形象。

而意義更為深遠的是——這一政策為起點,美國真正逐漸形成了龐大的中産階級,普通勞工工作幾個月就能買得起汽車,過上體面的生活。

這在某種意義上塑造了美國。

提到中産階級,如今的科技巨頭和當年的工業巨頭不同,它本身并不會成就大規模的中産階級。

相反,它恰恰在某種意義上加大了貧富的分化。

谷歌市值 1.9 萬億美元,員工隻有 13 萬人;

Facebook 市值 9300 億美元,員工隻有 6 萬人;

作為對比,沃爾瑪市值 3800 億美元,員工卻高達 230 萬人;

是滴,網際網路的特點就是「邊際成本接近于 0、赢者通吃」,是以它在某種意義上隻需要最聰明的頭腦就能解決大部分問題。

是以我們才看到當 Instagram 以 12.3 億美元賣給 Facebook 的時候,公司總共才 13 個人;

據哈德遜研究所的資料——

美國最富有的 1% 家庭持有财富占比超過底部 50% 家庭,前 10% 的富人持有高達全社會 84% 的财富。

毫無疑問,網際網路的技術特性會讓社會财富進一步集中,增加貧富差距的程度,而這不利于「橄榄型」社會的形成。

橄榄型社會是指極貧和極富在數量上都比較少,中間的中産階級則人數較多,即兩頭小中間大,形似橄榄。

一個龐大的中産階級對于建立一個可持續發展的穩定社會非常重要,它可以有效地緩解社會沖突,減少對立情緒,同時又能形成有效激勵。

然而,網際網路科技巨頭赢者通吃特征其實無助于橄榄型社會的形成。

相反,它最大的可能是将我們帶入「鬥笠型」社會,大家感受一下。

科技大佬的形象日益跌落在某種意義上還源于其通過資料和算法對人性的過渡利用。

我們今天依然可以在抖音上看到拼多多「9.9 領 iPhone」的廣告,它在法律上找不到任何漏洞,但任何一個稍有互聯常識的人都知道其中的不堪。

在這件事中,抖音和拼多多其實都可以通過自律做的更體面一些,然而他們沒有。

毫無疑問,這類「聰明」且合法的産品政策很難給黃铮和張一鳴的形象加分。

我由衷贊同抖音刷過長時間提醒使用者休息的防沉迷機制;

同樣,我也由衷認可騰訊等遊戲公司對青少年的遊戲時間上進行控制。

我曾經不這樣認為。

我曾經認為每個人都有選擇的權利,每個人都有自由意志,網際網路上的行為隻是這些自由意志的展現而已。

我曾經認為媒介是中立的,比如我們罵過電視,但電視并非洪水猛獸。

然而當我多次連續刷了2個小時的抖音而不自知時,當我看到我的侄子沉迷網絡而選擇退學時,我終于認識到——

在大資料和算法的時代,自由意志其實是一個僞命題。

作為一名産品經理,我曾經推崇過張小龍的産品理念,他主張做産品要對人性中的「貪、嗔、癡」有足夠深刻的了解。

如今,我對此持保留意見。

我曾經對經濟學裡的機制設計這個分支非常感興趣,不同的設計機制會産生截然不同的激勵,進而産生不同的結果。

今天我由衷希望責任重大的科技領袖們設計出更多激勵美好而不是相反的機制。

真誠希望「科技向善」。

曆史終究會給一代人一個蓋棺定論。

我希望這一代科技領袖的蓋棺定論并不停留在他們今天的形象,他們還有足夠的時間可以讓自己的形象比現在的他們更陽光一些。

這需要格局、勇氣,還有智慧。

*本文來自「衛夕指北」(ID:weixizhibei),作者衛夕,愛範兒經授權轉載。

點選「在看」

是對我們最大的激勵