“月兒彎彎照天下,問聲軍爺你住哪家?

鳳姐不必盤問咱,為軍的住在這天底下。

軍爺作事理太差,不該調戲我們好人家。

好人家來歹人家,不該斜插這海棠花。

扭扭捏捏捏捏扭扭十分俊雅,風流就在這朵海棠花。”

熟悉平劇的朋友,看到這段唱詞,都知道這是馬連良先生所演《遊龍戲鳳》中,明武宗朱厚照與李鳳姐之間的一段對唱。身為皇帝,明武宗卻有不少風流故事。如今,在昌平區崔村鎮的蘋果之鄉真順村,有一座“劉娘墳”,相傳墓主人就是被明武宗所寵的大同樂伎劉娘娘。然而,考證史料可知,“劉娘墳”的墓主實為明英宗的寵妃劉敬妃。

明武宗的風流韻事

曆史上,明武宗多次出巡。在昌平地區的民間中,流傳着很多關于他的故事。其中有他在山西大同府郊外李家村搶得美女李鳳姐,回至昌平,他将李鳳姐留在居庸關。分别時,他告訴李鳳姐,回京跟太後禀報後,就派人接她進宮。李鳳姐在居庸關左等右等,也不見明武宗接她進京,一年後,她憂郁而死。當地百姓将李鳳姐葬在了居庸關南山坡上,因墳上長滿白草,又稱“白鳳冢”,至今此冢仍是“關溝七十二景”之一。

明武宗是明代帝王中最有争議的皇帝,有人說他荒淫無度,微服出宮,搶宿民女,設豹房,養了許多從全國各地找來的美女和樂工,尋歡作樂。也有說他在位期間,除掉了宦官劉瑾及其同黨,肅清了朝政,他起用楊一清為三邊總督,迅速平定了安化王的叛亂,鞏固了西北邊疆。他還任用王守仁,平定了甯王朱宸濠的叛亂。從野史傳說角度看,明武宗是一個怠政縱樂的皇帝;從正史角度看,他卻是明代一位有膽識、有謀略的皇帝。他在位期間,一直都在努力擺脫文官集團的禮制束縛,文官集團也對其百般矮化。明武宗死後,繼承者是他的堂弟明世宗朱厚熜。朱厚熜以旁支繼位,為了證明自己的合法性,引發了“大禮議”事件,朱厚熜放縱文官集團對明武宗的刻意抹黑行為,以擡高自身的威望,這些因素疊加起來,造成了後人對明武宗的不同評價。

關于明武宗強娶民間美女的故事,除居庸關外,在昌平其他地區也有流傳故事。光緒《昌平州志》記載,劉娘娘是山西太原晉王府樂工楊騰的妻子,被明武宗召幸,死後葬于昌平。康熙《昌平州志》記載:“劉妃墳,在州治東十八裡,事武宗者。”在《明實錄·武宗實錄》中記載,“正德十三年(1518),武宗第四次出巡,入住太原晉王府,見到了樂戶劉良的女兒、晉王府樂工楊騰的妻子劉美人。這位劉美人才貌雙全,明武宗一見為之傾倒,帶回京城,寵愛有加。明武宗身邊的太監和衛士都尊稱她為‘劉娘娘’,誰要是惹到明武宗生氣,私下裡求劉娘娘解勸,明武宗的怒氣就會消解”。

劉娘娘和明武宗之間的羅曼史經過近三百年的傳說演化,到清乾隆五十五年徽班進京後,被藝人們改編成為平劇《遊龍戲鳳》的内容,将劉娘娘從樂戶倡女演繹成為清純的民間女子李鳳姐。

真順村,清代又名劉娘墳、墳上村、貞順村。西距昌平城區10公裡,坐落在風景秀麗的燕山山脈的山前丘陵地帶上,地勢北高南低,村址海拔65米,村西有八家溝和小峪溝兩條季節河。村民主要姓氏有張、鄭、沈、李、王等,多數為漢族。劉娘墳就坐落于真順村西北的“北大嶺”山腳下,耆老相傳墓主是明武宗的劉娘娘,這個傳說被記入了清代昌平地方志中。

光緒《昌平州志·冢墓記第十二》記載:“明劉娘娘墓,在州東北十八裡。劉嗣绾著《尚絅堂詩集》,劉姬行序。昌平城東北十八裡有劉娘娘墓,明武宗所納晉府樂工楊騰妻也。居豹房,寵冠一時,然終帝世無位号,其死當在世宗時。乾隆年間,盜掘姬墓,多獲金寶,州官捕而獲之,因作此詩示昌平牧煦堂侄。”由此可知,嘉慶年間,江蘇省武進縣人劉煦堂來昌平作知州,将乾隆年間發生的劉娘墳被盜案,講給了在翰林院擔任編修的叔叔劉嗣绾。劉嗣绾,著有《尚絅堂詩集》,他在詩集中記述此事并作詠歎詩一首,使後人得知劉娘墳在乾隆十三年被盜一事。

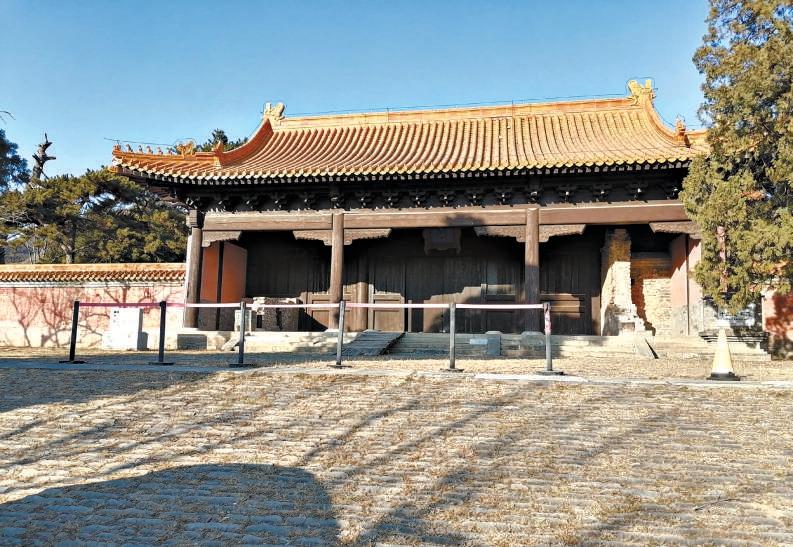

據真順村老人指點,劉娘墳在村西北的北大嶺山腳下,這裡地勢開闊,環境優美,是一處極佳的風水寶地。墳園周圍原有蒼松翠柏,有碑樓、享殿及東西配殿,石砌寶頂等。可惜的是,墓園在抗日戰争前,曾被昌平當地土匪盜掘。現在墓園舊址隻有一些樹木和散落的石構件,地宮和牌樓、享殿等均已不見蹤迹。

這處劉娘墳,到底是不是明武宗寵愛的劉娘娘之墳呢?衆所周知,劉娘娘是樂戶出身,身份卑微,直至明武宗死時,都沒有得到封号。繼位的嘉靖皇帝因為“大禮議”之事對明武宗的母親及妻子不滿,一直極力貶低打壓她們。嘉靖皇帝剛剛即位,就将明武宗所選的民間女子都清理出宮。劉娘娘去世後,嘉靖皇帝不可能為一個樂伎修造如此高規格的墓園。另據史料記載,明武宗隻有二個嫔妃,沒有劉姓妃子,武宗二妃分别為淑惠德妃吳氏及榮淑賢妃沈氏,死後都葬在海澱區金山墓區。

如果劉娘墳不是大同樂戶劉娘的墓地,那它又是誰的墓園呢?《日下舊聞考·一百三十六卷》記載,明英宗的“貞順懿恭惠妃葬桃山”。《萬曆野獲編·卷三英宗敬妃喪禮》記載:“今《祀典》載裕陵十八妃,一葬綿山,餘皆金山。意者綿山為劉妃乎?”康熙《昌平州志》記載:“劉娘墳,在昌平州城東北二十裡”。“貞順懿恭惠妃”劉氏是明英宗朱祁鎮的嫔妃,初封敬妃,劉氏年長于明英宗數歲,但明英宗對她“鐘情獨至”,天順七年七月敬妃去逝,被追封為惠妃。明英宗不顧病體,親自為劉妃定喪儀葬禮。安排太子朱見深親自祭奠,皇帝,大臣上朝辦公一律穿素服以示哀悼。出格的是,沒有生育子女的劉敬妃還獲得了四個字的谥号,按照明朝的規定,隻有生育了子女的嫔妃,才有資格使用四字的谥号。

劉敬妃去世四個月之後,明英宗也撒手而去,臨終之前叮囑太子,皇後錢氏将來死後,要與自己合葬地宮,已死的劉敬妃也要合葬地宮。太子即位後,稱為明憲宗,其生母周貴妃成為太後。周氏不允許錢皇後、劉敬妃與明英宗合葬。但因為明英宗有遺囑,群臣與明憲宗反複争論,最後互相妥協,在明英宗裕陵地宮兩側的墓室中,一間安放錢皇後,另一間安放周貴妃。即便這樣,周氏依然不甘心,下令将錢皇後墓室與明英宗墓室之間的通道堵死。

當年明英宗在土木堡被俘,錢皇後為迎明英宗回朝,耗盡資财。她終日悲哭,祈求神靈保佑明英宗平安傳回,為此還哭瞎了一隻眼睛。明英宗回歸後,她與丈夫一起在南宮被軟禁七年,彼此相依為命,可謂是生死相依的夫妻,死後卻遭阻攔,幾乎不能合葬在一起。作為嫡皇後的錢氏與明英宗合葬尚如此困難,劉敬妃就更不可能與英宗合葬了。但是先皇遺囑也不能忽視,劉敬妃雖然沒能與明英宗合葬,但也沒有與其他十七個嫔妃一同葬入海澱金山墓區,而将她葬在了距離天壽山皇家陵寝三十裡外的桃山。從某種意義上講,也算是大明群臣對先皇臨終遺言的一個交代吧。對于劉敬妃來說,獨處一地,遠離了周貴妃與錢皇後的是非撕扯,她的魂魄也得到了安甯。

《萬曆野獲》記載的綿山,現名為棉山。棉山在崔村鎮棉山村北,山勢東西走向,為燕山山前丘陵,綿亘九華裡,故又名為“九裡山”。康熙《昌平州志》中記載的劉娘墳與棉山村相距五裡,劉娘墳在棉山村東五裡。《日下舊聞考》所記載的貞順懿恭惠妃葬地桃山,是泛指昌平區興壽鎮和崔村鎮燕山山脈的山前丘陵諸山,也包括了棉山村的棉山。興壽鎮、崔村鎮北面的燕山丘陵山地,在唐代時,總稱為“桃谷山或桃山”。《舊唐書》卷三九地理志記載:“燕州,開元二十五年移治所于幽州城北桃谷山……”燕州新移的治所就在興壽鎮西新城村的燕州古城,現在興壽鎮仍有桃峪口、桃林等地名。

真順村名稱的來曆,當地村民傳說是看護劉娘墳的墳戶中,有一人的姓名為張真敬,另一人名為鄭順敬,從兩人名字中各取一字,合稱為“真順”作為村名。實際上這種解釋,隻是民間傳說而已。明代崇祯年間,昌平城東關外小園村的正通寺,由于年久失修,瀕于倒塌,看護十三陵的太監捐資重修了正通寺,這些捐款太監中就有管理真順村“貞順懿恭惠妃墳”的太監路良。道光六年,昌平崔村鎮香堂村的《敕建聖恩禅寺碑》的碑陰中也有“貞順村”名字。由此可知,“真順村”在清代也稱為“貞順村”。“貞順”二字取自于劉惠妃谥号“貞順懿恭”中的前兩字,真順村的村名是以劉惠妃的谥号而得名。“貞順”被“真順”所取代,可能是後人在口語表達中,音同字異所緻。近代改名為真順村名,也可能寓意着人們對曆史悠久的貞順村的美好祝願。

(原标題:大明寵妃為何孤身葬于燕山腳下?)

來源:北京晚報 作者:高建軍

流程編輯:u005

版權聲明:文本版權歸京報集團所有,未經許可,不得轉載或改編。