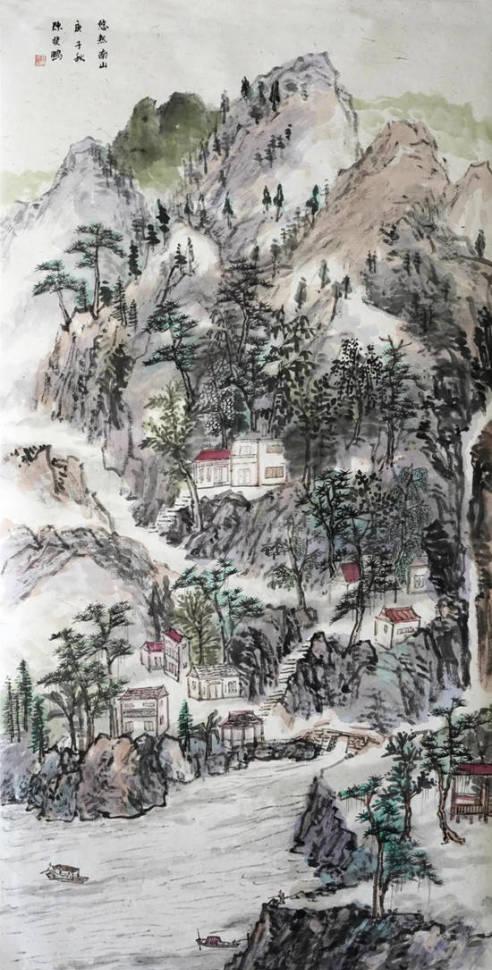

陳斐鵬 《悠然南山》 136x68cm 2020年

幽寂的溫暖

陳斐鵬山水精神淺析

文/李甯坤

中國畫創作正面臨着史上最嚴苛的環境,需要解決的問題至少有三:首先,當下對中國畫筆墨語言的時代性革新提出了更高要求,單純國畫繼承與創新都是一個很大的課題,曆史并不是理想中的直線上向前或向上的無限運動,藝術史發展的不規則性更加明顯,詩歌、小說等文學形式在千餘年前即已創造了高峰,為後人無法企及,中國畫曆史上自宋元至清已經創造了太多的經典高峰,當所有表現、描繪社會自然的可能性都已實作,人們就耗盡了這些藝術形式并使其歸于自然死亡。其次,西方繪畫觀念、形式對中國畫的沖擊,後現代主義、超現實主義、抽象表現主義等等名稱已經令人眼花缭亂,與我們完全不同的理論論述更令很多人無力進行深層次的了解。中國畫屬于視覺藝術,對于用視覺藝術這種舶來品的表述稱謂純粹的傳統文化形式,本身就是對傳統文化的一種不公處置,但又是客觀的,單純從稱謂上而言,中國畫藝術已經被放到一種被忽視的位置上。再次,新藝術形式對包括國畫在内的傳統藝術形式發展空間的擠占。在藝術分類而言,傳統國畫自不可能與綜藝、電影、遊戲等聲像形式在傳播速度和關注量上相比。中國畫創作總體而言是個人的事情,綜藝電影等是以大工業背景下的團隊合作方式展開,個人力量與團隊合作從一開始就存在差異,在傳播方式和速度已經達到即時的前提下,大多數人已經習慣了影音方式,不願做更深處的思考,中國畫的空間被再次壓縮。

陳斐鵬認為,今天的畫家需要有全球的視野和對于藝術所産生的他者族群文化的内在把握,要有對人類曆史的大傳統關懷,更要有責任于自身民族曆史的深層認知和弘揚,中國畫創作要建立于自身才能有創新和發展。

陳斐鵬 《觀》 66x33cm 2021年

陳斐鵬 《谥》 66x33cm 2021年

山水畫發展至今,雖然新的創作理念不斷出現,傳統的慣性總是在不經意之間顯露出來,原因大緻有二,其一,經典傳統山水畫具有完善的筆墨技巧美與深層次的思想審美,這種古典美将持續保持各方面的影響,包括現在和未來;其二,傳統的累積對發展的統治性影響,形成一種強大的慣性,令創作者很難脫離,導緻重複陳襲,缺少創新。

陳斐鵬 《日光素景》 68x33cm 2021年

陳斐鵬 《雲山生虛白》 68x46cm 2021年

陳斐鵬對山水畫的思考建立在對老莊精神感悟的同時,進一步強調了成教化,助人倫的儒家思想,突出了人在山水畫中的地位,在接受了精英學院式美院教育之後,又因工作原因站在國畫策展和教育的前沿,擁有着清晰廣闊的視野,雖然亂花迷人眼,但他選擇了下笨功夫,打牢根基,錘煉筆墨,不做炫技形式,不忙于媚俗,他的作品,恰如他的為人,初看平淡,細品筆墨生發,天機展露,意趣盎然,讓人願意加深了解品讀。

陳斐鵬 《丘園養素》 35x138cm 2020年

陳斐鵬 《山水方滋》 35x138cm 2020年

陳斐鵬 《聽泉圖》 35x138cm 2020年

陳斐鵬 《雲水連山》 35x138cm 2020年

藝術在愉悅的同時,還兼備警示教育的功能。陳斐鵬的作品有一種淡淡的苦味,繪畫具備自娛功能,但不能沉醉于自己營造的小情緒之内,這種苦味是一種自省,警醒自己對創作、對筆墨保有一種敬畏之心,保持着在自我認知與藝術傳承中的清醒。另一方面,這種苦味是畫家在世界面前的一種态度,繪畫是一門古老的視覺藝術,與當代各藝術形式相比較,在娛樂性、表現、傳播等方面的影響處于劣勢地位,但繪畫尤其是中國山水畫因為深厚的曆史積累,有着其它藝術所缺少的反複欣賞中的不同審美感受。陳斐鵬跳出繪畫領域看待繪畫,成教化,助人倫的社會屬性雖然消退到很小的比例,但繪畫若沒有對人生、對現實的觀照,最多是技巧的堆砌,徒具其形,難以達成與世界的交流,不會有深刻悠長的感染力。他選擇了一種溫和又堅定的形式,在筆墨中灌注一種對現世的苦味警醒,同時他恰當的把握住了度,不是八大山人那種任哭任笑的偏激冷傲,而是一種幽寂中的藝術的溫暖。他不刻意的強調筆墨中的苦,而是用一種默默的溫情告知這個世界有一種訴說,一種關注。林風眠先生通過暗色調的運用,表達了藝術、人生的互動,但他的作品中更加清冷,陳斐鵬的幽寂留給了自己,溫暖卻通過他的作品淡淡的傳達給了世人。陳斐鵬學畫軌迹由近人入手,溯源文人畫一脈而上至宋元,在筆墨方面已有了自己的面貌,而筆墨中潇灑婉潤的情懷更是難能可貴。

陳斐鵬 《青雲志》 70x46cm 2020年

陳斐鵬 《靜觀》 70x44cm 2020年

帶有小寫意情調的大寫意山水,層層遞推,層層累積的筆墨中展露出新的思考和探索。畫家敏于言而讷于行的表現是通過自己創作展現自己的觀念。固本流遠的觀念深植于他的創作,他冷靜獨立的思考卻又不單一的拘泥于前人,他用小寫意的筆法,認真準确的描繪自己筆下的山水樹石,待到畫成,卻是不斤斤計較于邊邊角角的瑣碎,作品中的深度和氣韻帶有一股磊落之風,這根源于陳斐鵬獨立思考之下的山水創作認知。傳統山水精粹的筆墨技巧和範式構圖具有強大的吸附力,學古不化不是偶然現象。陳斐鵬從當代人的審美習慣入手,做了繼承和時代性并舉的嘗試。民國以來人文主義對中國畫發展起到了促進作用,但儒家憂國憂民的經世思想一直或隐或現,從根本上與國民的審美更具親近共通。陳斐鵬畫中蘊含一種内斂的情緒,這種情緒是淡淡的自叙,是修齊治平的内省,是獨與天地相往來豁達之下對人世間的關懷,是在壯大的個人擔當。他的筆墨強調自己的感受,是一種對世界的訴說,不是站在高度對世界的審判,内心的感情訴諸于筆墨,是以他的畫顯得純淨而充實,濃處深厚,淡處清澈,賞畫如讀書,内中自然有詩性的顯露。

陳斐鵬 《閑雲初開》 45x70cm 2020年

陳斐鵬 《伴山綠水》 68x46cm 2021年

肯定耳目心意的快樂,着重人的心理情性的陶冶塑造,傳達積極的人生态度。這基于社會性認知和藝術家為人生而藝術的責任感。陳斐鵬在筆墨方面的造詣滿足了山水畫創作方面技的需求,他有意強化了強其骨的内美追求,在中景山水創作中,他用大體量的筆墨色彩建構畫面,房樹相間,人聲俨然,色彩厚重明麗,氣息雄強充實。這類作品中,他将房屋建設于明山秀水間,畫中人物年齡多為少年,房屋居住合宜,人物單純快樂,充滿了人間溫暖的煙火氣息,傳達出生命對環境的滿足感。山水之樂是人情感的延伸,傳統山水中人物處于微小的位置,陳斐鵬強化了人在山水中的主導性,這種表達源自于儒家天人同構、人定勝天的思想,既是傳統思想在畫面中的表達,也是當代藝術強調自我的凸顯。

陳斐鵬 《澄心山房》 138x68cm 2019年

陳斐鵬 《雲水澄心》 70x138cm 2020年

陳斐鵬 藝術簡介

1987年生,江西萬載人。2015年中國藝術研究院山水畫專業畢業,獲碩士學位,導師袁學君先生;2019年中央文史研究館中華藝術大家講習班山水畫班結業,導師龍瑞先生、袁學君先生;北京外國語大學-首爾科大藝術金融管理學博士研究所學生。現為北京外國語大學合肥國際學院中韓藝術金融研究院執行院長,中國畫創作研究院辦公室主任,中國畫創作研究院青年畫院秘書長,中國畫美術館副館長,中國美術家協會中國畫藝委會秘書,國博雅集副總經理,南山書院院長。