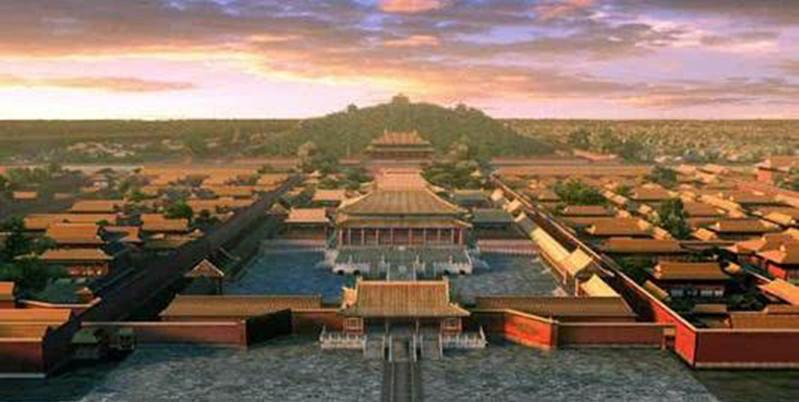

故宮是明清兩代的皇宮,迄今已曆經560多年的滄桑歲月。這裡曾居住過24個皇帝,既是皇帝舉行大典和召見群臣、行使權力的場所,也是皇帝和後妃、皇子們居住、遊玩的地方。3公裡長、10米高的宮牆,俨然是一座森嚴壁壘的城堡,留下一個個不解之謎。

天人合一紫禁城

故宮又稱為紫禁城。把皇宮稱為紫禁城,有何解釋呢?

紫禁城的“紫”是指紫微星垣。我國古代天文學家将天上的星宿分為三垣、二十八宿和其他星座。三垣指太微垣、紫微垣和天市垣。紫微垣是中垣,又稱紫微宮、紫宮。它在北鬥星的東北方。“太平天子當中坐,清慎官員四海分”,古人認為那是天帝居住的地方也就成了天下的中心。又因皇宮是等級森嚴的封建社會中最進階别的“禁區”,便有紫禁城的“禁”字來強調皇宮的無比尊嚴。

太微垣南有三顆星被人視為三座門,即端門、左掖門、右掖門;與此相應,紫禁城前面設立端門、午門,東西兩側設立左、右掖門。午門和太和門之間,有金水河蜿蜒穿過,象征着天宮中的銀漢。皇帝及皇後居住的乾清宮與坤甯宮,“乾”、“坤”二字就意味着天地的意思。其東西兩側的日精門與月華門,則象征着日月争輝。東西六宮及其他諸宮殿也都分别象征着天上的十二星辰和各個星座。

故宮房間知多少

故宮的房間數不清。有人說,故宮有9999間房;有人說,故宮的房間應該有9999間半,那麼,又為何有9999間半呢?半間在哪兒?

原來,半間是指文淵閣樓下西頭的那一小間。實際上故宮所謂的半間房是根本不存在的。文淵閣西頭這間,面積頗小,僅有一作上下用的樓梯,但仍是一整間。文淵閣是藏我國第一部《四庫全書》的處所,為了取“天一生水,地六成之”,以水克火之意,文淵閣一反紫禁城房屋多以奇數為間的慣例,采用了不講對稱的偶數—6間。但又為了布局上的美觀,西頭一間建造得格外小,似乎是半間房。

故宮房屋到底有多少呢?據實地測量有8600餘間。

冷宮何處

來故宮參觀的人,總要找找“冷宮”在哪裡,看皇帝是不是真的過着“三宮六院七十二妃”的生活。

先談“三宮六院”。故宮中路乾清宮、交泰殿、坤甯宮稱為“三宮”。六院分别指東路六宮:齋宮、景仁宮、承乾宮、鐘粹宮、景陽宮及永和宮。皇帝的妻妾衆多,說有“七十二妃”,或“粉黛三千”。據《禮記》記載,周朝的制度是“天子後六宮、三夫人、九嫔、二十七世婦、八十一禦妻”,這說明,早在我國周代,天子的妻妾就有夫人、嫔、世婦、禦妻等名号,數量也相當驚人。封建帝王有着“至高無上”的權力,可以随心所欲地挑選妃子。“宮中多怨女”,在封建社會裡,多少青年女子被關進宮内,終生不得自由!

至于選到宮中的女子,一旦失寵,便在宮中禁室裡等死,更為悲慘。故宮的“冷宮”在哪裡?并無定所,但曆來有兩種說法,一說即是乾清宮、長春宮;一說“冷宮”無固定位址,關禁王妃、皇子的地方,便俗稱“冷宮”。

查遍所見明、清史料,紫禁城内無“冷宮”匾額,冷宮不是某一處宮室的正式命名。根據一些文獻記載,明、清時代被作為“冷宮”的地方有好幾處。

明末天啟皇帝時,成妃李氏得罪了權勢赫赫的太監魏忠賢,被由長春宮趕到禦花園西面的乾西,一住四年。先後被幽居乾西的,還有定妃、襄嫔、恪賓三人。這個“冷宮”在紫禁城内之西。

光緒皇帝的珍妃被慈禧落井之前,據說關在景祺閣北三所(現坍毀),這地方就在今天珍妃井西邊的山門裡。如果這一出自太監之口的傳聞屬實,則此地也算得一處“冷宮”。

門字之謎

故宮各門匾中“門”字末筆直下至底沒有向上的勾腳,都寫成門。為什麼故意寫成這樣呢?

“門”字寫成門,宋代就有了。據說宋偏都臨安後,玉牒殿失火,殿門燒光。宰臣奏說,宮殿匾額中的“門”字,末筆都有勾腳,帶火筆,是以招火,将這些匾額全部燒掉方能免災。從此以後,凡宮殿的匾額,書寫時“門”字末筆都直下,不勾腳。

有一個為寫“門”字而喪生的故事,更能說明宮殿匾額“門”字無勾的原因:明太祖在南京命中書詹希原寫太學集賢門匾,所寫“門”字,末筆微微勾起,多疑的明太祖便大發雷霆說:我要招賢,你詹希原這厮要閉門,塞我賢路!遂下令斬之。真是伴君如伴虎!

故宮誰設計

故宮這樣宏偉的建築,如此浩大的工程,由誰負責設計?又是誰主持施工的?

這的确是個曆史謎團,難倒不少老北京人。因為故宮的建築上沒有如現代建築那樣明确地刻上此建築物建于何年,由何人設計等字樣。目前大多數人都認為故宮是明代一位傑出的匠師,姓蒯名祥,人稱蒯魯班的人設計的。

但是,過去故宮博物院古建部進階工程師、年近古稀的于倬雲先生提出了不同意見。他認為,曾經參加建造南京宮殿的蒯祥是故宮的設計者這個說法不确切,其實,蒯祥隻是故宮的施工主持人,故宮真正的設計人應該是名不見經傳的蔡信。

永樂15年紫禁城宮殿開始進入大規模施工高潮時,蒯祥才随朱埭從南京來到北京,開始主持宮殿施工,而在此之前,蔡信已主持故宮和北京城的規劃、設計和建造了。

三大殿院内為何不種樹

翻開故宮的興衰史,就能查閱到紫禁城裡少古樹原來跟清代的一次農民起義有關。1813年9月15日,北京宛平宋家莊(今大興縣宋家莊)人林清率領義軍沖向東、西華門。東路義軍受阻失利,西路義軍攻入西華門,殺到隆宗門,門已關閉,義軍見宮牆兩邊樹木參天,便爬上大樹,奮勇翻牆,并砍折樹枝,準備火攻隆宗門……

三大殿内不植樹,有人說是怕隐蔽于樹叢中的敵人威脅皇帝的安全。這種說法乍聽似乎有理,實不盡然—故宮養心殿、禦花園中古松蒼柏高大茂密,怎麼解釋?

有人撰文提出三大殿院内不種樹,主要是出自烘托意境的需要。太和殿、中和殿、保和殿并稱外朝三大殿,是皇帝舉行盛典的地方,從位置上說居整個外宮建築的中心,也是整個北京城的中心。為了突出這組宮殿的威嚴氣勢,建築上采取了許多手法,其一便是院内不植樹,從皇城正門天安門起,經端門、午門、太和門,這之間的一系列庭院内都無樹木(現在端門前後的樹是辛亥革命以後種植的),當時人們去朝見天子,進入天安門,經過漫長禦道,在層層起伏變化的建築空間中行走,會感到一種無形的,不斷增長的精神壓力,最後進入太和門,看到寬闊的廣場與高聳在三重台基上的巍峨大殿,這種精神壓力達到頂點。而這正是至高無上的天子對自己臣民所要求的。如果在這些庭院内都種上樹,綠蔭宜人,小鳥鳴叫,那将會破壞朝廷的威嚴氛圍。

的确,寬闊的廣場、藍藍的天空,把三大殿映襯得更加威嚴壯觀,讓人肅然起敬。三大殿院内不種樹是否還有其他方面的原因呢?在遊覽中,我們不妨再探索、再思考,徹底解開這一名勝之謎。

(摘自《粵港資訊日報》)