“七七事變”以後,日軍在中華大地上長驅直入,短短半年之内,中國的東部地區就相繼淪陷,國民政府攜帶着大量的人口和産業西撤。

1938年,中日雙方總計投入130餘萬軍隊,圍繞着武漢進行了殊死較量,雖然這場長達4個多月的戰鬥并沒有保住武漢,但是極大地消耗了日軍的有生力量,也為大批工廠的西撤争取了足夠的時間。

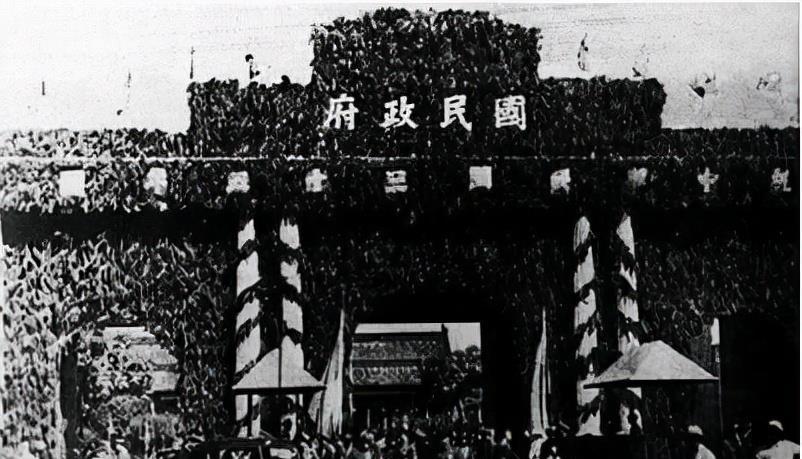

武漢會戰結束後,抗日戰争進入到了相持階段,國民黨中央撤到了川渝地區,而日本方面,由于征召訓練國内的适齡青年還需要時間,加上國共雙方派駐到敵後的大批遊擊隊讓日軍顧此失彼,是以拉伸到極緻的日軍不得不停留了下來,暫緩攻勢。

此時,日軍想要進攻大西南,有三條路線可以選擇:

最直接的就是沿着長江向上遊進攻,但是長江從武漢往上就是三峽,地形陡峭,水流速度也很快,并且國民黨已經在長江沿線修建了大量的防禦工事,想要沿着這一路攻上去隻能借助海軍的船隻,雖然長江的通航條件非常好,但是沒有陸軍的配合,單憑軍艦根本無法打進重慶。

另一條路就是打通關中,經過漢中盆地,沿着古蜀道翻越秦嶺進入四川盆地,但是這一路崇山峻嶺不說,八路軍在占領區已經在開展遊擊戰,華北日軍後方不穩,加上胡宗南在陝西也有二十萬大軍,況且路途遙遠,國軍可以節節抵抗,日軍的兵力并不足以支撐這麼大的動作。

最後一條路就是繞道長沙,湖南北部的地勢相對平坦,陸軍大部隊的通行條件相對較好,而且可以切斷川渝地區與兩廣之間的聯系,如果攻勢成功,一方面可以包抄重慶,另一方面可以切斷雲南方向中國與外國的聯系。

由此看來,對當時侵華日軍來說,想要打敗安置在重慶的國民政府,就得從長沙這一路想辦法了。

很快,日軍就開始了行動,占領武漢之後,日軍大學營從全國抽調了7個師團組成了第十一軍,其中包含第3、第6、第9、第13、第16這五個甲種師團。并且在漫長的戰争中,第十一軍成為了侵華日軍手中唯一的機動作戰力量,士兵訓練有素,裝備精良,是一支勁旅。

當然,國民政府也不會坐以待斃,坐鎮長沙的正是國軍名将薛嶽,第九戰區的司令官雖然是陳誠,但是具體的作戰卻是由薛嶽代理。

擺在薛嶽面前的局面并不好看。日軍已經集結了十餘萬準備進攻長沙,第九戰區雖然下轄接近四十萬人,但是自開戰以來國軍就是連戰連敗,士氣低迷,并且部隊中很大一部分是剛補充進去的新兵,訓練不足,裝備也比較落後。

不過整體态勢上還是對國軍有利,日軍自占領武漢之後,作戰環境發生了變化,與國軍在南方地區交戰都存在地形上的劣勢,國軍作為防守方,早早地占據了有利地形,據險而守,誓死抵抗。

薛嶽親臨前線,考察了前線地區的地形,并親自制定了一套防守作戰方案,稱其為“天爐戰法”。

所謂的天爐戰法,是一種典型的防守反擊戰術,将兵力呈網點狀地分散駐守在各處戰略要點,當日軍進攻的時候,利用各個節點的部隊,層層阻擊,當防守的部隊支撐不住的時候,允許部隊從日軍進攻方向的兩側撤到後方修整,最大限度地削弱進攻日軍的兵力和士氣,同時最大限度地儲存自己的實力。

吊住日軍,既要讓日軍覺得自己隻要再打下去國軍就會崩潰,保持着進攻的勢頭,又不能讓國軍的損失過于慘重。最後,等到日軍快要精疲力盡的時候,再将他們引到決戰地帶,集結優勢兵力進行圍殲。

第九戰區是可以滿足這樣的作戰要求的,而從嶽陽一路往南,150多公裡的鐵路沿線,一共有4條河流可以作為防禦的依托,有效阻擊日軍。

此時的日本内部,關于“南進”還是“北進”的戰略分歧終于有了分曉,1939年5月,日軍在諾門坎地區主動對蘇聯挑起戰端,蘇聯派出朱可夫組織反擊,僅僅兩個多月之後,日軍就在蘇軍的優勢兵力和優勢火力下損失慘重,不得不向蘇聯請求和談,而蘇聯也因為瓜分波蘭而無暇顧及遠東事宜,于是雙方草草停戰。

諾門坎戰敗之後,日本的“北進”戰略徹底破産,便專心于侵華戰争,加快對中國的侵略程序,作為第11軍司令官的岡村甯次開始籌備對長沙的攻勢。

1939年八月份,薛嶽發現日軍出現了不同尋常的舉動:鐵路運輸的頻次增加,車站附近進行軍事管制,禁止中國人靠近,無線電頻道的戰場通訊信号多了起來,武漢附近的淪陷區開始大規模地征召中國民夫。按照以往的經驗,日軍的這些動向一般都是戰役前的準備工作,薛嶽明白,日軍即将主動發起一場大規模作戰,而縱觀中國上下,目标隻能是自己。

9月中旬,岡村甯次指揮着10多萬日軍,使用“分進合擊”、“長驅直入”的戰法,從鄂南、贛北、湘北三個方向展開了進攻。

薛嶽早就做好了相應的防禦部署,他将國軍的5個集團軍布置成五道防線,第15集團軍在新牆河兩岸構築陣地,防禦嶽陽方向;第27集團軍部署在平江以北,在九嶺、南江橋一帶構築陣地,防禦通城方向;第30集團軍在渣津、修水一帶,防禦贛北武甯方向上的日軍。這三個集團軍總計超過15萬人,分三路抵擋日軍的主要進攻。此外,還有部署在奉新以西的第一集團軍,沿着溪李——蓮花上——羅坊——會埠一線自東向西展開,防守進出九嶺山的必經之路,第19集團軍部署在南昌的外圍,駐守在清江地區。

最後,薛嶽還将總計15個師的國軍作為戰區的總預備隊,部署在距離前線不遠的地區,準備随時支援作戰。

9月14日晚上,贛北的日軍正式向國軍發動進攻,第一次長沙戰役正式打響。

中日雙方總計投入約40萬的部隊,分為三個戰團,在鄂南、湘北、贛北展開了激烈的戰鬥,正如薛嶽所設想的那樣,國軍并沒有拘泥于拼死防守,而是根據日軍的進攻形勢,占據着有利地形,最大限度地殺傷日軍,同時派出部隊騷擾、威脅、側擊日軍的後方和側方。

果然,在戰役進行了半個月之後,前線的日軍戰損驚人,後勤補給也因為國軍的騷擾而出現了問題,岡村甯次隻好在9月底下令部隊撤退,撤出了已經占領的地區。

日軍撤退的時候,國軍也展開了追擊,但是日軍尚未陷入崩潰,是以追擊的戰果也不是很大,到10月15日,日軍完成後撤,交戰雙方恢複到了戰前的态勢。

第一次長沙會戰以國軍的防守勝利告終,經過一個月的作戰,日軍傷亡達2萬餘人,而國軍的傷亡是3萬多,戰損比接近1:1.5,相較于淞滬會戰時期的1:6.這個戰績足以振奮人心。

這次會戰中,最激烈的是湘北的作戰。

第15集團軍下轄兩個軍,第52軍駐紮在新牆河沿線,第37軍駐防在汨羅江一線,而負責正面進攻的,正是參與南京大屠殺,在中國的土地上犯下滔天罪行的第6師團。

9月18日,日軍第6師團和奈良支隊總計三萬餘人對新牆河防線展開了進攻,守衛的52軍奮起反擊,雙方僵持不下。到了23日,在飛機大炮的掩護下,日軍甚至使用了化學武器,強渡新牆河。也是在同一天,負責迂回的上村支隊分别在洞庭湖南岸和汨羅江口登陸,國軍猝不及防,側後方的陣地被這支孤軍突破。

25日,52軍南撤到汨羅江南岸組織防禦,日軍第6師團、奈良支隊跟進,逼近汨羅江北岸,一部分日軍化裝成難民,渡過汨羅江之後占領了新市。上村支隊一直在直線作戰,與第70軍圍繞歸義展開了激烈的戰鬥,歸義一度失守,不過又被國軍奪了回來。

大隊日軍對汨羅江的防守陣地展開了進攻,激戰數天,但是依然沒有突破中國軍隊的陣地。與此同時,第33師團被堵在了南部的山區,寸步不進,岡村甯次派出這些部隊本來是打算圍殲第15集團軍,但是現在主力突破無望,負責包抄後路的第33師團也陷入了國軍的圍堵之中,便放棄了這個打算。

此時,薛嶽已經知道決戰的時機就要來了,下令第九戰區司令部重新調整了湘北的軍事部署,除了負責正面防守、正在作戰的部隊以外,用6個師在長沙以東的地區布置了一個口袋陣,兩個軍在戰線以南布防,以防備日軍突然南下,抽調更多的部隊加緊對第33師團的進攻。

到28日,日軍已經徹底放棄了在湘北正面突破的想法,奈良支隊開始向平江進行迂回,第6師團和上村支隊沿着汨羅江畔開始南進,準備接應被圍困的33師團。

國軍迅速做出反應,這些接應的部隊進行伏擊,上村支隊就在栗橋一帶陷入了第77師的伏擊圈,而第6師團和奈良支隊都有不同程度的損失。

第一次長沙會戰,薛嶽還是在指揮上出現了失誤。岡村甯次本身沒有攻占長沙的計劃,第11集團軍這次作戰時為了殲滅第九戰區的有生力量,在發現部隊受阻,殲敵計劃已經破産的時候,岡村甯次就下達了撤退指令,之後日軍的調動,不再是進攻國軍的陣線,而是接應被圍困的日軍部隊。

目前線的日軍出現了撤退的迹象後,薛嶽遲遲沒有作出反應,他預計的決戰地點是長沙城下,并專門為日軍準備了一個口袋陣,但是這些都沒有起到作用。

10月1日,岡村甯次下令撤軍,第15集團軍的代總司令關麟征發現了日軍撤退的迹象,他立即向薛嶽報告,但薛嶽對這個極為關鍵的情報卻将信将疑,直到三天之後,随着汨羅江沿線丢失的陣地逐漸被收複,他才斷定日軍是真的在撤退。

但這時,再組織追擊已經為時已晚,雖然他下令國軍“以現在态勢立向當面之敵猛烈追擊,務于崇陽、嶽陽以南地區捕捉之”、“對敵之收容部隊,可派一部監視、掃蕩之,主力力行超越追擊”,日軍趁着薛嶽沒有反應過來,早就撤到了汨羅江以北,等到15日的時候,雙方又恢複到戰役之前的态勢。

第一次長沙會戰可以視為薛嶽“天爐戰法”的一次小試牛刀,這個戰法真正大放異彩,是在第二次和第三次長沙會戰。

1941年,日軍有籌備起對從長沙的攻勢,這次薛嶽也迎來了自己的新對手,岡村甯次升職,第11集團軍的司令官一職由阿南惟幾接任。國際形勢的新變化使得日本決定盡快解決中國問題。

9月7日,日軍從湘北對國軍的陣地展開了進攻,并在9月28日突破國軍的防線進入長沙,與防守的國軍展開巷戰。

也就是這個時候,日軍的攻勢到達了頂點,由于戰線拉的太長,消耗非常大,而後方的國軍還在不斷對日軍的進攻部隊進行騷擾,而其他戰區也開始了對日軍的進攻,特别是第六戰區,向宜昌進攻,殲滅日軍7000餘人,迫使進攻長沙的日軍回援。

這次會戰薛嶽及時發現了日軍在後撤,下令沿線的日軍進行阻擊,對日軍造成了大量的殺傷,取得了輝煌的戰果。到10月9日,雙方恢複了戰前的态勢,第二次長沙會戰結束。

這次會戰使得日本陷入前所未有的窘迫之中,近衛文磨内閣并是以而垮台。日本的國際威望也一落千丈,英國《泰晤士報》借機諷刺日本“抄襲華軍的鉗形戰術,結果為華軍的鉗形戰術所擊破”。

第三次長沙會戰發生在第二次長沙會戰結束後不久,珍珠港事變爆發之後,日本正式向英國和美國宣戰,進攻兩廣地區,特别是香港,雖然日軍已經攻占了廣州,但是國民政府一直依靠英國控制下的香港,獲得國外的支援,因為在與英國開戰之後,日軍立馬就對香港進行了占領,并大肆攻占東南沿海地區,準備徹底封鎖中國的物資流入。

為了牽制第九戰區的軍隊,日本大學營要求阿南惟幾迅速展開對長沙的新一輪攻勢,此時第11集團軍還沒有從上次會戰中恢複過來,僅僅能出動6萬餘人的部隊,而第九戰區一共有30萬軍隊。

和前兩次一樣,日軍前期進展順利,阿南惟幾也對國軍産生了輕視的想法,決定進攻長沙,但是薛嶽早就在這裡做好了布置,長沙久攻不下,日軍精疲力竭之後,遭到了國軍的合圍。

彈盡糧絕的日軍頓時陷入了絕望之中,最終,在連續不斷飛機的支援下,日軍找到了國軍合圍不嚴密的地方,隻有阿南惟幾帶着一部分日軍突出了重圍,其他的都被國軍殲滅。

三次長沙會戰,薛嶽率領第九戰區對日軍造成超過十萬的傷亡,極大地振奮了中國的抗日信心,蔣介石親自下令嘉獎,授予他青天白日勳章。

但是天爐戰法也不是沒有缺點。

天爐戰法說到底隻是一種被動的防禦作戰,想要取得很好的戰績,不僅要提前做好布置,還要保持絕對的優勢兵力,最為關鍵的是,防守方的指揮官需要準确地預判到敵軍攻勢的頂點,并在進攻頂點進行堅決阻擊,同時側翼的部隊迅速包抄過來,對敵人發動決戰。

這種戰法算不上有多高明,三次長沙會戰能夠重創日軍,最大原因還是日軍用于進攻的兵力太少,第十一軍隻有十多萬人,而第九戰區則有四十多萬,地利和人和都不再日軍那邊,是以遭受重創也不奇怪。而等到第四次長沙會戰,日軍集結二十多萬人進攻,薛嶽同樣使用天爐戰法,卻遭受慘敗,長沙也被日軍攻占。