他處決盜匪過萬,保一方平安,百姓為何如此憤怒朝其連開數槍?

世界上沒有絕對的好人和壞人之分,隻能從其做的事中來區分。所有的事都是雙面性的,壞人也會有做好事的時候,好人有時候也會做出令人毛骨悚然的壞事。可無論他曾做過什麼好事或壞事,最終都有因果循環,受到他應有的獎賞和處罰。

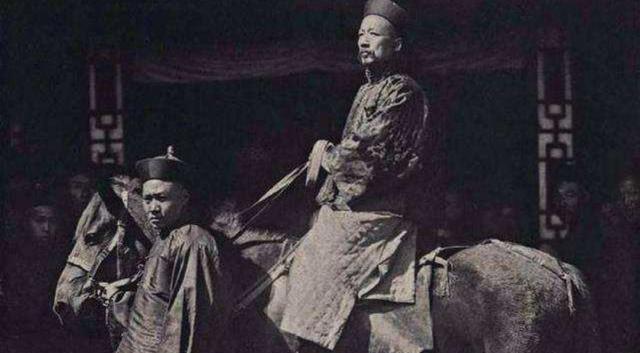

陳兆棠,他曾為保一方百姓平安,剿匪無數,被人稱贊,最後卻被百姓連開數槍處死,為什麼他會變成這樣?

為官之路過于坎坷

對陳兆棠來說,為官的路途坎坷至極。

陳兆棠,出生于桂陽陳氏,是當地的名門望族。其父陳士傑是清廷的名臣,在教育、洋務等方面都曾作出許多貢獻。是以,陳士傑對兒子的教育很重視,陳家的幾個兒子也都有很有成就,在衆多兄弟的光輝下,陳就顯得失色多了。

陳是有學識的,曾多次遊曆學習,好學不倦,卻始終科舉不中,無法進入仕途。

他多次參加科考都沒有成功,其父就給他捐了個五品官。

可還沒去赴任,他母親逝去了,要去官守孝三年,三年期滿剛至,父親又去世了,需再守孝三年。

對懷有雄心壯志的陳兆棠來說,這為官之途真是一波三折,倒黴極了。

靠殺土匪聲名鵲起

在孝期滿後,他又重回官場。

上任後,他修建了平雲書院,還為書院裡的學生自費購書。

在清末,盜匪尤其猖狂,到處為非作歹,陳将匪目張老光子

斬首示衆,

震懾其他匪徒。

陳是以得到上級認可,被調至其他地區,獲得重用。

到慶州上任後,他親自帶領軍隊追捕,擒獲很多當地的土匪。

陳因剿匪獲得功績,

聲名鵲起,最後

官至潮州知府。

成也蕭何敗蕭何

一面是讓盜賊心服的廉能,一面卻是視人命如草芥的暴政。從文官到武官,從知縣成為一軍統帥。

後來為了功績,他要求當地的紳商也要去抓土匪,但養尊處優的他們怎麼抓得到呢?

但在陳的政策下,他們不得不去拿其他人去充數。這些人被送到陳兆棠面前的人直接被處死,沒有申辯的機會。

這時的陳有些走火入魔,在惠州的三年,他殺了近三千人。

1911年,武昌發起起義,陳所在的潮州很快被革命軍占領了,起義軍連忙抓獲了陳,惡名昭彰的陳最終被逮捕槍決。

在臨死之際,他說了一句遺言"

吾不死于君、不死于國、而死于因果

"。

陳從百姓愛戴到此種境地,或是因為自信的自卑。

自己屢次不中,自家兄弟又都有作為,他急于證明自己,他迫切地希望一展拳腳。在這種情況下,他已經忘了自己為官的初心。

古語雲"

水能載舟亦能覆舟

",他最初處死土匪,保百姓安甯,是人人稱贊的英雄,後來他殘暴成性,濫殺無辜,最終慘死在百姓手中。

"

多行不義必自斃

",人是如此,國家亦是如此,陳受刑無疑是大清朝走向末路的一個最好的證明,同時也是陳一生中作繭自縛的因果報應。

陳的下場對官場來說是一個警醒,如果為了自己損害了人民的利益,會葬送自己。