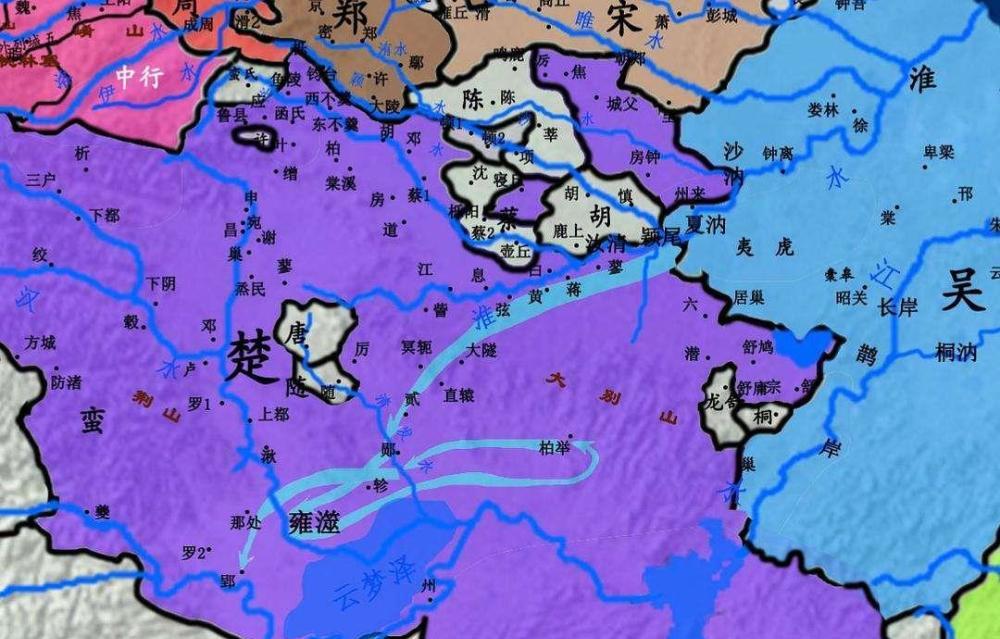

柏舉之戰是春秋時期吳楚兩國發生的一場意義深遠的戰争,此戰中三萬吳軍擊敗二十萬楚軍。南方的新興強國吳國攻占老牌強國楚國的首都并且險些滅亡楚國。經此一戰吳國一躍成為南方霸主,楚國則一蹶不振,陷入一段較長時間的蟄伏時期。但是要分析柏舉之戰的勝敗原因,考量雙方在戰場上的戰略戰術固然重要,但是這場戰争遠不是簡單的兩軍對壘那麼簡單。

吳楚戰争的“國際背景”

吳楚兩國之間的戰争實際上是晉楚争霸的一個延續。晉楚兩國從晉文公崛起開始一直互相較勁,到了春秋晚期,楚國已經開始全面處于守勢,但是晉國也被連年的争霸戰争拖的精疲力盡。于是晉國開始采取扶持和拉攏南方的新興強國吳國以達到遏制和拖垮楚國的目的。是以吳楚争霸實質上楚國與晉國在南方扶持的代理人之間的争霸戰争。

吳國崛起和吳楚戰争的一個關鍵人物是吳王壽夢。他繼位之後立志富國強兵,擺脫作為楚國附庸的地位。于是他繼位之後的第一年就親自朝見周天子并認祖歸宗,雖然春秋末年的周天子實際上根本沒有什麼實力。但是壽夢通過這個行動向中原諸侯,特别是以晉國為首的姬姓諸侯釋放了政治信号,為後來晉吳聯盟創造了條件。

此後晉國派遣從楚國叛逃過來的巫臣父子出使吳國,帶去了戰車和禦手,教會了在南方不善陸戰和車戰的吳國人如何使用戰車。吳國還由此學會了戰陣之法,軍事實力開始強大,也有了與楚國争霸的底氣。

從壽夢繼位的第二年開始,吳國就發起對楚國的挑戰,先是向楚國的盟友或附庸發起進攻,試探楚國的應對。同時以晉國為首的中原大國也積極配合吳國的軍事行動,甚至不惜出兵相助。

公元前576年,吳國開始參與中原諸侯的會盟,繼續積極融入反楚聯盟中。其後吳國多次參與會盟,到了公元前563年,吳王壽夢甚至親自與晉國等中原諸侯的國君一起會盟會面。為吳國與楚國的争霸戰争建立了良好的“國際環境”。

由此可見,吳楚之間柏舉之戰不能簡單的以一場諸侯國之間的混戰來看待,這是一個反楚聯盟與楚國及其附庸國之間發生的争霸戰争,而且當時楚國的國際外交形勢非常不好,總體上實力弱于晉國,而吳國的日益崛起和挑釁又讓楚國腹背受敵,是以柏舉之戰前的國際形勢決定了吳楚之間并非簡單的兵力對比看起來那麼懸殊。

“雞父之戰”及“六年疲楚”讓楚國與吳國之間的戰略形勢發生逆轉

如果說吳王壽夢執政期間為吳國争取了良好的國際形勢,制定了與楚國争霸的正确路線的話。那麼吳王壽夢死後,他的繼任者們就沿着這條道路開始了與楚國的争霸戰争。雙方的焦點就在江淮地區的争奪,楚國占據了江淮地區就能始終壓制着吳國,是以吳國一直以來對江淮地區虎視眈眈。

公元前519年,吳楚之間又一次就江淮地區的控制權展開争奪,這一次吳國在雞父之戰中大勝楚國。此戰之後,吳楚兩國的戰略形勢開始發生逆轉,楚國喪失了戰略主動權,開始逐漸退出江淮地區。而吳國則進可攻退可守,并逐漸控制和消滅楚國在江淮地區的附屬國,進一步擴張實力。

公元前512年,吳王阖闾聽從了從楚國逃到吳國的伍子胥的建議,采取兵分三路,輪番進攻楚國政策,一時間楚國無歲不有吳師,楚軍被吳兵的騷擾弄得精疲力竭。這一政策實施了六年,直到柏舉之戰的爆發。

經過反複的拉鋸争奪,公元前519年,即柏舉之戰前的十三年,吳國通過雞父之戰控制了江淮之地,開始占據戰略主動,此後從公元前512年開始的三分其師、輪番攻楚的政策有效的疲敝了楚國軍民,同時使楚國陷入更加被動之地步。這一階段,雖然楚國仍憑借地廣人多還有一些優勢,但是真正的戰略主動已經拱手相讓,吳國開始謀劃最後的攻楚戰争,也就是後來的柏舉之戰。

柏舉之戰雙方真實實力對比其實并非想象中那麼懸殊

公元前506年,吳楚之間的最後決戰終于上演,吳王阖闾率領3萬吳軍精銳會同蔡、唐兩國的聯軍一起進攻楚國(實際是帶有奇襲性質)。楚國則由執政的令尹子常(囊瓦)領兵20萬抵擋(回援)。看起來雙方實力依舊非常懸殊,兵力對比達到了1:6,但是實際上雙方的差距并沒有想象中那麼大。

雙方的統治階層能力相差極大。此時吳國的國君是吳王阖闾,此人年富力強,更是在雞父之戰中立下大功,有着豐富的軍事經驗。而楚國在位的則是年幼的楚昭王(14歲左右),毫無執政經驗可言,國政基本由令尹子常把持。而雙方的重要臣子中,吳國擁有寫出《孫子兵法》的孫武領兵,同時還有能力極強的伍子胥為輔。反觀楚國,從楚昭王父親楚平王開始就國政混亂,殘害忠良,伍子胥被逼的投入吳國陣營就可見一斑,而當時執政子常還出名的貪婪殘暴,不僅在國内逼的群眾起義造反,還因勒索附屬國國君不成無理扣押蔡國和唐國國君,導緻這兩個楚國的盟友轉而自發支援吳國伐楚。

吳國在戰略形勢上占據絕對主動。因為江淮戰略要地的丢失,楚國實際上已經十幾年無力向吳國發起大規模主動進攻,而是采取在邊境築城的被動防禦政策。而吳國則不僅大力西進,控制和吞并了不少楚國的附屬國,而且像蔡、唐等有一定影響力的附屬國還轉而支援吳國。“六年疲楚”政策又使得楚國軍隊疲于奔命,士氣低落。是以占據了戰略主動的吳國,在真實實力對比上遠非簡單的兵力數字對比看上去懸殊那麼大。

楚軍的戰略戰術完敗。在戰争初期,楚國執政的令尹子常就錯誤估計國際形勢(公元前506年,18路諸侯會盟共謀伐楚),發兵攻打蔡國,吳國則乘機以救援蔡國為名,從楚國防禦薄弱的東北部奇襲進入楚國。楚軍在得知吳軍入境後,匆忙回援趕回漢水布防,雙方進入對峙。在對峙階段楚軍左司馬提出了相對合理的建議,即子常統領的主力留守漢水防禦,自己率領偏師迂回吳軍後方,企圖切斷吳軍的退路。但是子常卻害怕功勞被搶,改變已經商議制定的作戰方案,搶先出擊,吳軍在孫武的帶領下故意示弱誘敵深入,随後在柏舉一舉擊敗楚軍主力,随後窮追不舍五戰五勝,僅僅十天就攻入楚國首都。

綜上,吳楚柏舉之戰雖然從兵力數量上看雙方實力懸殊,但是如果放大到整個吳楚争霸的角度看,其實柏舉之戰前,吳國實力已經急劇擴張,不僅擁有良好的國際關系和衆多的支援盟友。同時在通過雞父之戰和六年疲楚擷取了戰略主動權。加上楚國國政混亂,軍隊疲憊不堪,士氣低落,國内反抗起義不斷,楚軍的實力遠沒有看上去那麼強大。再加上孫武、伍子胥和吳王阖闾的經驗能力加持,3萬吳軍戰勝20萬楚軍的柏舉之戰也就顯得可以了解了。