“新經濟政策”蘇聯曆史上有着濃墨重彩的一筆,從某個角度來看,這套改革将年輕的蘇維埃政權從早夭的悲慘命運中解救了出來。作為那段曆史中最常被人們提及的名詞之一,它的内容想必不用在此過多贅述。鮮為人知的是,新經濟政策其實并非蘇維埃高層從容而自發的改變,相反,當它被締造出來時,相當一部分高層上司甚至高呼“俄國要完蛋”;除此之外,列甯始終把它視為萬般無奈下的“退讓”,甚至還一度希望發起“反攻”。

随着社會生産力的發展,人生産出來的物質資料往往會超過日常所需,多出來的東西就會被用來交換,互通有無;要買三斤米還得拎着兩個西瓜,這樣的“等價交換”未免太麻煩,于是人們創造了“一般等價物”這個概念,後來又形成了貨币,市場便是在這個基礎上一步步形成的。當然了,市場很複雜,這樣三兩句話是無法确切概括的,但市場發展到今天,我們似乎早已無法想象沒有錢的世界會咋樣。然而在蘇維埃政權早期的那批上司者眼裡,市場和鈔票都是罪惡的,因為它們時資本家“剝削”的工具。

列甯笃信,人類社會發展到最終階段,市場會消失,貨币也會消失;而在十月革命剛剛結束那會兒,俄國社會财富貧乏,百姓一窮二白,僅有财富中的大部分都堆在沙皇的皇宮裡,為啥不趁這個機會三步并兩步,一舉建構出無産階級革命理想中的“大同社會”呢?最初實施糧食征收制,蘇維埃高層的主要目的是從農民手中收取足夠用來支撐内戰的物資,但列甯顯然還對其寄托了更高深的期望。他曾于1920年9月回答代表的提問中表示:“要使每個農民家庭連一普特餘糧都不剩。”

列甯希望看到政府把所有的物資都集中起來,用來恢複國家工業,建立完備而強大的産業體系;國家強大之後,群眾自然會得到應有的生活資料。許多文章是以指責列甯在搞“壓榨”,這樣的觀點未免太斷章取義,但無法否認的是,蘇維埃高層這會兒的做法實在是太天真。試想,先讓百姓把口袋裡的錢掏出來,再對他們許下諸如“若幹年後國家富起來,絕對不會虧待你們”這樣的承諾,正常人誰會聽這套?更何況比起沙皇政權,一來蘇維埃政權陌生得多;二來後者收糧食時的态度也不比前任好到哪去,農民甚至私下裡将負責收糧的從業人員罵作“騎馬的匪徒”。

在最初幾年裡,當局察覺到了征收糧食時遇到的巨大阻力,但列甯相信,這些不過是國家建設道路上遇到的一些小挫折而已,直到愈發頻繁的農民起義爆發。值得一提的是,糧食征收制似乎并非蘇維埃政權的臨時起意,因為早在1917年9月,列甯便在《布爾什維克是否能保護政權》一文中提到:“糧食壟斷、面包配給和普遍義務勞動制,這是當下最強有力的手段。”是以,當農民不願将糧食拱手送人時,高層的對策也堅決果斷,這難免不引起民憤。根據官方記載,從1918年中旬開始,有少數“盜匪”結夥作亂;到了1920年底,“盜匪”現象蔓延到了西伯利亞、坦波夫、沃羅涅日和伏爾加河中遊。次年,盜匪之亂已經滲透到了烏克蘭甚至中亞一帶,很顯然,它已成為一個不容忽視的嚴重威脅。

所謂的“盜匪”便是不滿于糧食被強行剝奪的農民,起初,列甯和同志們對盜匪還不以為意,認為他們隻不過是受了舊俄勢力的挑唆而鬧事而已,是無産階級政權的敵人,應當堅決剿滅;直到兩件事接連發生,列甯深受震撼,他不得不反思自己的決策。

1920年,坦波夫省出現了一夥被當局稱為“安東諾夫匪幫”的勢力,與其他農民起義不同的是,這夥人有組織有紀律,甚至還頒布了屬于他們的綱領,打出“打倒糧食征收制!自由貿易萬歲!”的口号。安東諾夫一呼百應,他的部隊也瘋狂膨脹。具有諷刺意味的是,安東諾夫軍隊也設有政委,幾乎跟蘇軍一個模子刻出來的。據官方資料記載,“安東諾夫匪幫”一度達到5萬人,實際上,坦波夫省幾乎所有的成年男性均有參與。

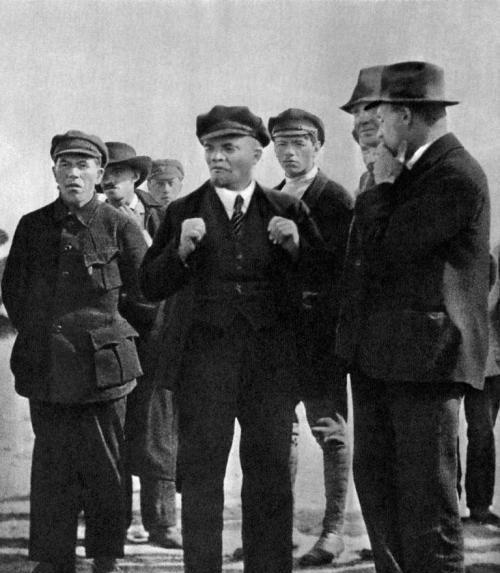

1921年3月,被蘇俄高層稱為“十月革命的榮光”的喀琅施塔得水兵發起起義。官兵們在雅科爾廣場召開集會,公開聲稱支援蘇維埃政權并反對官僚主義,希望能給不同意見者一個公正的機會。在諸多與會者中,相當一部分還是蘇軍戰士和布爾什維克黨員。然而,岌岌可危的局勢沒能讓列甯等人守住耐心,圖哈切夫斯基奉命親自鎮壓了安東諾夫匪幫和喀琅施塔得起義,雖然局勢得到了一定的安穩,但列甯卻由此深受震撼。

1921年3月15日,列甯發表講話:“我們首先要弄清一個問題,那便是勞工階級應當如何對待農民。”列甯意識到,勞工階級并不能算是當下俄國的“絕對主力”,占人口多數的農民才是。然而,高層對農民的态度其實一直都很不友好,農民不會因為你的政權和政策叫什麼名字而反對它,而是吃了怎樣的虧。一戰時的沙俄實施過糧食征收制,“二月革命”後的臨時政府也實施過,它們都被推翻了;如今,絕境已經擺在了蘇維埃面前。列甯說:“農民的不滿意是合理的,這種狀況再也不能繼續下去了。”

在下決做出改變尋找出路時,列甯腦子裡蹦出的第一個想法便是“周轉自由”,即結束糧食壟斷。有趣的是,在宣布這一決定時,會場甚至有人放聲大哭,小聲說“俄國完了”。因為與會者中有許多來自其他國家的代表,他們将蘇俄權力頂端的大佬們視為偶像和革命的豐碑;如今,這些偶像要搞“自由周轉”,在他們的認知中無疑是曆史的倒退,這是理想的崩塌,他們哪能受得了?

其實,列甯對此也十分不甘心:一旦農民手中有了餘糧,貨品交換的需求必然會出現,這便很有可能滋長資本主義。不過,當下政策無疑早已突破了農民能承受的底線,新政策的出台勢在必行。

其實,在“新經濟政策”形成之前,蘇俄高層早就搞了個試點,還取得了不錯的成功。1920年,當蘇波戰争如火如荼時,為了穩固後方,高層在斯摩棱斯克地區實行了一套鼓勵農民勞作的政策,其核心便是一早告知農民需要上交哪些東西,政府保證一個米粒都不多收,剩下的東西可以在一定自由度内交換甚至是交易。這被蘇俄高層稱為“小新經濟政策”,它在斯摩棱斯克大獲成功,當局僅用1個月便收夠糧食,效率足足提升了十倍。然而,當時的列甯隻把它當做是權宜之計,如今不得不做出改變,“小新經濟政策”反而成了首選。

在列甯的關照下,經濟專家布哈林對新政策做了周全考慮。按照蘇俄高層的預期,農民手中的餘糧應當首先用來向國家部門交換生活資料,若實在無法避免交易,那麼最好在小地區内形成規模有限的“小市場”,盡量不打破這個藩籬。同時,政府務必保證征收糧食的過程迅速,避免過多糾纏,還要讓農民感受到他們承受的壓力确實是減小了。然而令高層始料未及的是,面對政府遞來的橄榄枝,農民從一開始根本就不吃這套。

原來,基層群眾早就成了驚弓之鳥,政策的驟然改變讓他們誤以為是當局變着法子搞壓榨。“新經濟政策”中有很顯眼的一條,那便是鼓勵農民開墾耕地。雖然耕地越多,要上交的糧食也越多,但開荒多的農民在稅收上将享有優惠。即便如此,當政府人員前來收糧時,農民想方設法地少報漏報,這便造成了一個有趣的現象:農民想方設法地開荒種糧,到了1922年,蘇俄全國耕地總面積反而比去年少了1360萬俄畝。不過,農民的這種懷疑并沒有持續多久:1923年,政府收糧3.61億普特糧食,比去年上升1.28億普特,1921年爆發的災荒也很快被平息;1924年,蘇聯實作糧食出口。

“新經濟政策”對年輕的蘇維埃政權而言無疑是一陣強心劑,但高層對它的質疑卻一直沒有消失。當決定結束糧食壟斷後,蘇俄高層便分成兩派;列甯聲稱“新政策是一緻通過的”,實際上,不同意見隻是沒有公開而已。

新政策落實不久,勞工反對派代表便指責道:新經濟政策的縮寫是“耐普”,這跟“對無産階級的新壓迫”的縮寫是一緻的,其本質就是種新的剝削!農民手頭寬裕了,在貨品“自由周轉”的過程中,市面上出現了很多“投機倒把分子”。雖然列甯認為這些人不能被完全視為資本主義分子,但面對1923年全國商品流轉量比前一年提升足足十幾倍的狀況,在“資本的市場”再次出現的擔憂下,他也曾試圖對新政策帶來的一些“負面影響”發起“反攻”。但在一連串農業經濟發展的成就面前,列甯的态度始終都是相對寬容的。雖說列甯能夠短暫地撐住局面,但這無疑已讓新經濟政策蒙上了一層陰影。

值得注意的是,當大佬們就新政策的是是非非争執不休時,斯大林從來沒有對此表達過态度。唯一與之有關的言論也隻是1921年底《前途》一文中不痛不癢的一句話,他在提到新經濟政策時,在它前邊加了個“所謂的”;斯大林後來也承認,他認為蘇聯經濟的發展方向,早在1918年便已注定。比問題爆發更可怕的狀況便是危險的問題被強行掩埋,新政策的影響尚未達到巅峰便倉促下馬,這樣的結果似乎早已注定。