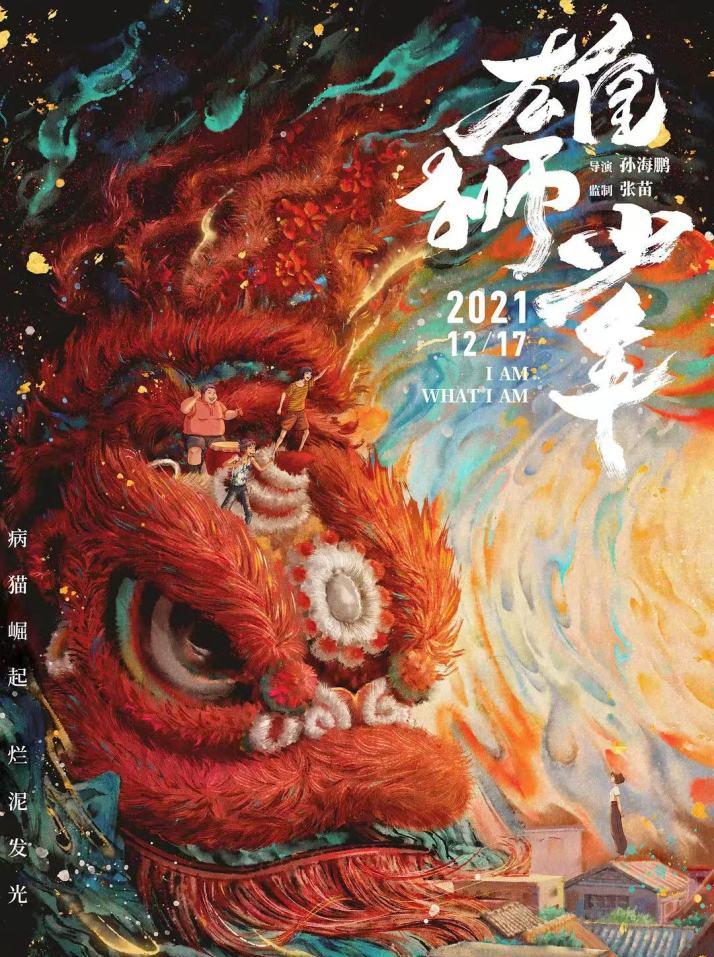

當代的自卑留守少年通過嶺南民俗舞獅重塑自我認知——動畫電影《雄獅少年》讓人們看到,傳統文化的素材可以不被架空、不被奇幻化,它們存在于世俗的日常時空中,并且,它們的存續和當代議題不斷發生着交集。

“華南風土”是最獨特也最有存在感的“角色”

舞獅這種民俗所具有的沸騰的激情和進取感,獅子這種動物在近代以來被賦予的隐喻色彩,使得南派舞獅不僅是審美意義上的民間活動,更擁有群體身份認同的力量,成為覺醒、反抗和自強的象征。舞劇《醒·獅》的叙事背景是第一次鴉片戰争爆發時,傳承舞獅技藝的青年們為對抗外侮而化解家族幹戈,成為三元裡戰場上的醒獅。電影《黃飛鴻:獅王争霸》虛構的故事發生在第二次鴉片戰争結束後,劇情始于武林搞笑,終于民族氣節,機關重重的舞獅的大場面靈動華麗,而真正的華彩段落是黃飛鴻手持令牌走向李鴻章時的一番陳詞:“我們不隻要練武強身、以抗外敵,最重要還是廣開民智、智武合一,才是國富民強之道。”既往的這些作品,年代劇背景設定在近代中國轉型期的危機時刻,“舞獅”被附加的覺醒意識和尊嚴的重建,是族群層面的情意結,終究是帶着距離的回望。

舞獅是海外遊子的鄉愁,是非遺的項目,但事實上,它在南粵地區仍是在地感和當代感很強的民間活動,它不是被裱起來的遺産,而是鮮活世俗的一部分。《雄獅少年》給人的驚喜,在于不僅用動畫表達的自由度放大了舞獅的生動美感,更重要的,它呈現了與舞獅的技藝和文化相依相傍的嶺南風土民俗。這些年的國漫裡出現過古意盎然的唐風宋韻,出現過後現代的賽博朋克,反而這種具有時代感的、本土化的日常,是不多見的。《雄獅少年》裡那些伴随着懷舊金曲的舞獅段落,或多或少地借力了香港動作片,主角們無厘頭的段落,也是明目張膽地挪用周星馳平民喜劇的段子。即便帶着這些明顯的拼貼色彩,然而,它傳遞的南粵鄉間的地域特色和生活流的氣息,是讓人心動的對日常的發現。

“華南風土”成了整部動畫裡最獨特也最有存在感的“角色”。影片開場是春節,新春時節的木棉一樹一樹花開似枝頭烈火,風吹花狂飏,如成群燃燒的流星飛舞。盛開的洋紫荊是一簇一簇粉的紫的雲彩,覆寫着鄉裡人家。村外鄉野,田間地頭的芭蕉海芋擠擠挨挨,獨木成林的榕樹須根垂落于長滿青苔的佛像四周。畫師對細節的用心,部分掩飾和抵消了編劇能力的局限。劇作本身的人物塑造功虧一篑時,佛山周邊農村真實的環境和真實的生活細節彰顯了淩駕于叙事的力量。擁有南國生活經驗的人們,也許隔着畫面就能感受到那裡在大寒時節仍然濕熱的空氣,把木棉和紫荊照得格外飽滿燦爛的陽光,帶着植物草腥和泥土氣的熱帶雨水,海味鋪的濃郁氣味,喧嚣的露天夜排檔,以及年節時铿锵鑼鼓聲裡神氣嬌憨的獅子舞。一地的風物與一地的風俗,綿延成芸芸衆生、生生不息的生活卷軸。

童話式的短暫逆襲,重置了傳統文化和現實議題的距離

《雄獅少年》用動畫的自由度錦上添花地放大了舞獅的“燃”和“野”,這當然指向精神層面的騰躍感。劇作找到了一個很有當代色彩的發力點:舞獅能傳遞一時的精神振奮,能不能更長久也更徹底地改變個體的精神氣質和命運呢?舞獅不再是國魂的隐喻,指向微小的、具體的個人身份認知——做病貓還是雄獅?

遺憾的是,《雄獅少年》完整呈現的劇作是嚴重模式化的小鎮土狗青年勵志文本,看過電視劇《風犬少年的天空》和電影《燃野少年的天空》的觀衆很容易發現,編劇把同一套叙事元素反複嵌套進重慶、海南和廣東鄉下這些不同的時空。影片直覺的人物造型在社交網站上是很受争議的,“華南的普通男孩都是難看的眯眯眼麼?”比起這種質疑,更可疑的是佛山周邊農村的生态,畫師捕捉到自然的嶺南草木有靈,編劇卻進入了一個他其實不了解也沒有能力用想象去再現的小世界。劇作試圖從留守少年、農村家庭因病緻貧、個體因貧受辱這些現象級的議題切入現實主義的脈搏,卻根本沒有利落的能力深入南方農村貧富差異和宗族倫理糾纏在一起的複雜情境,最後還是多快好省地用二次元的漫畫式套路,塑造“富裕的村霸”和“底層的慫貨”這樣的刻闆印象,男主角阿娟作為“天選之子”,完成了童話式的短暫逆襲。

除了畫面上直覺的嶺南風光和推動情緒的舞獅段落,《雄獅少年》的餘味是在畫外的。一個有着女性化名字的體弱少年,一定要摘掉“弱”的标簽去換取尊嚴,這是不是含蓄的“慕強”?一個絕活傍身的傳統技藝傳承者,離開舞台又年事漸高,怎樣淪為泯然衆人的“鹹魚”?一個拿過舞獅大賽冠軍、做過舞獅文化形象大使的女孩,被家人認為“女孩做這行不是長久之計”而順從地進入婚戀模式,這是不是男性寫作者的刻闆印象?要知道為《獅王争霸》和《醒·獅》制作獅頭的“佛山黎家獅”,經200年傳承六代人,最近的兩代傳人都是女性。這些被一筆帶過的細節裡,撐開了劇作主線所無法負荷的“傳承與現實”的思辨。

《雄獅少年》意圖明白地引用了梁啟超《少年中國說》的段落,其實,要是擱置了“小鎮青年甯有種乎”的憋屈,也許這電影真正能打開梁任公文字勾勒的敞亮境界。

作者:柳青

策劃:邢曉芳

編輯:周敏娴

責任編輯:衛中

*文彙獨家稿件,轉載請注明出處。