《書法課程》

見諸筆墨 | 達于心靈

不可一日無此君

文化核心 | 中國書法 | 最高藝術

妙品 | 勁媚:他尤工尺牍,蘇轼贊之“如刀筆三昧”

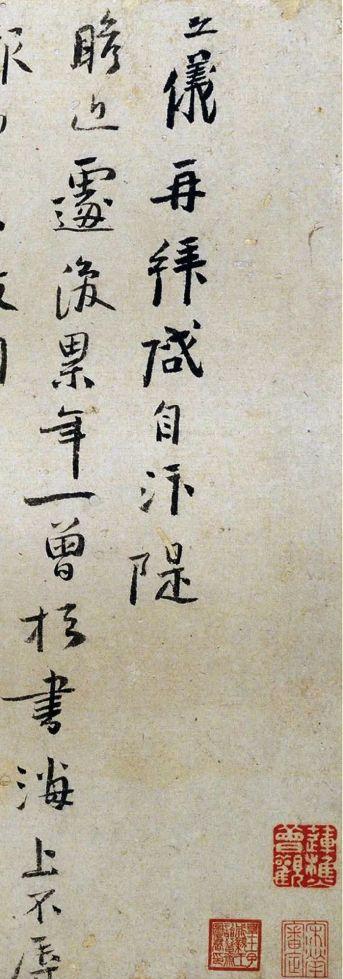

北宋李之儀行書《汴堤帖》紙本;縱28.3,橫35.8厘米。北京故宮博物院藏。

鑒藏印記有宋荦審定、淞洲、皇十一子成親王诒晉齋圖書印、蓮樵鑒賞等。《汴隄帖》是李之儀對友人應酬問候的信劄。

此帖筆畫勁媚,結構緊湊,重心于上,展示了李之儀的書法特點。詩人或詞人工書法,往往書卷氣甚濃,正所謂:字有詩書氣自華。

【釋文】

之儀再拜啟:自汴堤瞻近,遽複累年。一曾于書海上,不辱報,勿勿不敢嗣音。而舊德相求,庶幾未在棄黜,故役投滿,謂得還遂見□右。又爾維絷,其味可知,美績在人固久,顯部回翔,讵得為終風歲計。歸曆嚴近,勤向尤屬,晚春更觊善衛。前對光寵,之儀再啟。

李之儀(1038-1117)字端叔,樂壽(屬河北省)人。北宋元豐年間登進士第,曾為蘇轼知定州時的幕賓,曆樞密院編修官、原州通判。元符中,監内香藥庫(管理香藥庫的官)。宋徽宗時期因為給範純仁遺表作行狀(人物傳記),編管太平州(今安徽當塗),遂居姑熟(今安徽省蕪湖),又自号姑溪居士,後徙唐州(今河南泚陽),至朝請大夫。

李之儀是蘇轼門人之一,元祐文人集團的成員,擅長作詞,毛晉《姑溪詞跋》稱其“多次韻”小令,更長于淡語、景語、情語。他很注意詞的特點,曾說“長短句于遣詞中最為難工,自有一種風格。稍不如格,便覺龃龉。”

李之儀在《跋吳思道小詞》中,批評柳永“韻終不勝”、張先“才不足而情有餘”,而主張像晏殊、歐陽修那樣“語盡而意不盡,意盡而情不盡”。

李之儀的佳作也确實達到自追高格的境界,如《蔔算子》:

我住長江頭,君住長江尾。

日日思君不見君,共飲長江水。

此水幾時休,此恨何時已。

隻願君心似我心,定不負相思意。

立意造語學民歌與古樂府,即景生情,即事喻理;下片借水言情,極為深婉含蓄。他曾與秦觀、黃庭堅、賀鑄等人歌詞贈答,且被前人多并稱。

清人馮煦《宋六十一家詞選·例言》說:姑溪詞長調近柳(永),短調近秦(觀),而均有未至”。

李之儀善文章,尤工尺牍,蘇轼謂之“如刀筆三昧”。《四庫全書》稱李之儀的文章“神鋒俊逸,往往具有蘇轼之體”。他的詩詞文章寫得好,在一定程度上是受蘇轼的熏陶、指點,他仕途多舛,也與蘇轼有很大關系。

李之儀以一首《蔔算子》為家喻戶曉,可謂名副其實。

北宋李之儀行書《汴堤帖》超清欣賞

書法 發現心靈的美好

思接千載 視通萬裡 心遊萬仞 精骛八極