1979年,鄧公由于工作太過繁忙,決定辭去軍委總參謀長的職務

。

對于接任的總參人選,則由聶帥負責挑選推薦,經過慎重考慮,聶帥決定推薦各方面實力都不錯,又有資曆的楊成武上将接任。但鄧公等中央上司經過分析認為楊成武并不是最合适的總參謀長人選,便拒絕了聶帥的提議。那麼鄧公等人為什麼不同意楊成武接替軍委總參的職務?其中有什麼特别的理由嗎?

如果對這個話題感興趣,還請各位幫忙“長按2秒點贊按鈕”來個強烈點贊。并且“關注”一下,以後常來,不迷路。

1914年楊成武出生于福建長汀,和很多中國革命時期的将領一樣,楊成武也出身貧苦的農民家庭,自小受到土豪劣紳地主們的壓迫,常年工作卻吃不到幾次飽飯。在當時的社會環境下,很多人都想改變現狀,而想要改變中國的唯一辦法就是革命。

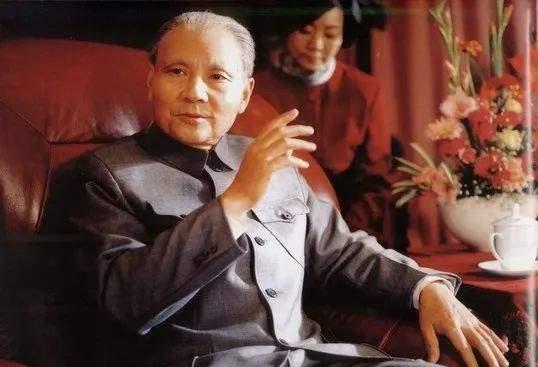

(楊成武上将)

1929年楊成武參加了閩西地區的一場農民暴動

,在這場反抗活動中,楊成武第一次顯示出了自己的指揮才華,也讓他堅定了自己革命的信念,雖然在這次暴動活動中,農民部隊很快就被鎮壓了,但也動搖了當年固守了幾百年的封建統治,讓人們意識到群衆的力量,楊成武也順利通過這次活動正式進入得到紅軍隊伍中,開始了自己的革命生涯。

1930年楊成武被編入紅四軍第三縱隊

擔任隊伍中的政委,并在同年正式入黨。楊成武不管是在工作态度積極,對黨的堅定,在之後的革命道路中,多次立下戰功

其中紅軍時期最為知名應該就是長征時期的飛奪泸定橋一戰了。

楊成武上将代表戰役:飛奪泸定橋

當時中央蘇區第五次反圍剿失敗,紅軍被迫開始長征,

時任團政委的楊成武所在的團承擔的正是前方的開路先鋒工作

1935年5月紅軍開始最為知名的險阻“強渡大渡河”之戰,雖然紅軍一開始取得了成功,不過并沒有甩脫身後追擊的敵人,為了擺脫目前惡劣情況,

隊伍決定在安順場附近渡過橫截的天塹,到達對岸重新開始戰鬥。

然而當主力部隊到達安順場之後,發現情況不容樂觀,河流湍急,渡河工具嚴重不足,而隊伍又太過龐大,每次往返都需要一個多小時的時間,僅有的那麼幾艘渡船根本不足以讓數萬大軍成功到達對岸,就算是敵人不追擊,都需要一個月左右的時間全軍才能全部通過,更何況現在的時間并不充足,前有圍堵後有追兵,後方的敵人距離大部隊也隻有幾天的路程,根本無法在短時間過河。

為此毛主席等中央上司決定,隊伍進行分兵過河

,由一部分人從安順場過河後,前往幾百裡外的泸定橋為大部隊掃清障礙,負責執行這次任務的就是楊成武所在的部隊。5月28日清晨,楊成武所在部隊接到明确訓示,部隊疾行前往泸定橋,奪取控制權,搶占作戰先機,為大部隊過河掃清障礙。

這當然不是一個容易達成的任務,四面八方隐藏着看不見的敵人,橋附近也有着提前到達給紅軍設阻的國民黨,再加上時間緊迫,道路難行,無疑為這次任務增加了更多的阻礙。除此之外,飛奪泸定橋的“橋”上本身也存在一定的問題。這并不是傳統意義上四平八穩的橋梁,而是一座架在湍急河流上的鐵索橋,本身就沒有橋墩,河岸兩邊由13條鐵索吊懸連接配接,在這段長為260多米的道路中一個不慎就會跌入湍急河流中。

當然了,在平時這座鐵索橋上是安置木闆供兩岸人民行進的,而此時的國民黨已經到泸定橋,并在蔣介石的訓示下,對這座橋上的木闆進行了拆除。當楊成武一行人到達泸定橋時,面臨的盡是光秃秃的鐵索,9根在腳下,另外還有4根在兩邊作為扶手存在。其實最開始,蔣介石下達的指令更為殘酷,他要求的是将整座橋進行炸毀,可負責這件事的國民黨将領劉文輝為了不激起民憤并沒有這麼做,畢竟是連接配接四川和西藏的重要橋梁,真的炸毀了也是不小的麻煩。

當然了,從另一方面講這座橋也并沒有引起劉文輝的重視,從這裡過河太過艱險,同時他們也早就得到消息,當時的紅軍正在幾百裡外的安順場,根本沒想到紅軍會拖着幾萬人的隊伍到達泸定橋,不過

劉文輝事先還是準備了大量的煤油,以供必要時放火使用。

5月29日清晨,楊成武所在隊伍已經在泸定橋西側做好了搶奪橋梁控制權的準備,當時的對岸的敵人并不算太多,楊成武等人經過分析認為,現在是奪取泸定橋控制權的最佳時機,于是當即決定組成一個由22個勇士前行奪橋的小分隊通過泸定橋控制住對岸的敵人,其餘的人則在後方用炮火進行掩護。

很快這22名勇士就出發了,他們攀爬在碗口粗的鐵索上,腳下是湍急的河流,一旦不慎生死難料,他們向對岸快速行進,此時雙方已經開火交戰,就在這22人快接近敵人的橋頭時,敵人直接點燃澆在鐵索上的煤油,火舌瞬間就向着戰士們席卷而來,一時間情況十分緊急。

就在這關鍵時刻,楊成武揮着手臂在岸邊高聲呐喊向戰士們鼓勁,大家也很快被楊成武的情緒感染,奮勇直前,最終到達對岸,控制住了對面的敵人,拿下了橋東的控制權,至此泸定橋争奪計劃順利完成,不久後紅軍大部隊到來,順利達到對岸,粉碎了蔣介石在大渡河設定的南攻北堵計劃。

擊敗日軍将領“名将之花”

1937年抗日戰争爆發,在中央的訓示下,楊成武前往抗戰前線,

先後擔任115師獨立團團長、獨立1師師長兼政治委員等重要職務,期間帶領隊伍參加了平型關大捷、百團大戰、黃土嶺伏擊戰等一系列知名戰役

。其中,黃土嶺伏擊戰更是成為了楊成武抗戰時期的代表戰役,

這一戰中他擊斃了日軍的阿部規秀中将,這也是抗日戰場上第一個被擊斃的進階将領。

1939年10月為了瓦解敵後的八路軍,為戰争掃清障礙,日軍為晉察冀地區安排了一大波掃蕩行動。為此特意調集了一支2萬餘人的軍隊,向晉察冀邊區抗日根據地一帶推進,妄圖殲滅在此處進行抗戰的八路軍主力。

11月楊成武帶領部隊沿途與掃蕩的敵人對抗,殲敵500多人,繳獲大量急需武器和其他物資。

負責這次掃蕩行動的日軍團長阿部規秀中将得知失敗的情況後勃然大怒,随即組織部隊進行報複行動。

4日淩晨,阿部規秀帶領兩個大隊共計1500多人向我軍駐守的地區行進。

得知情報後,楊成武經過仔細勘察決定在黃土嶺一帶設伏。黃土嶺地區位于涞源和易縣交界處,屬于太行山脈,是北部地區一個長約是五裡的山谷,這裡地勢險峻,群山環繞,植被豐富,易于隐藏,是進行伏擊戰的絕佳地點。

6日夜間在楊成武的安排下,戰士們趁着夜色來到黃土嶺的峽谷地帶進行預先備戰設伏,另一支部隊則根據預定計劃在明面上直接面對前來進犯的日寇,并将他們引入峽谷内的預定伏擊地點進行一網打盡。

很快急于求成的日軍就中了我軍的誘敵政策,他們跟随八路軍直接就進入了谷内,此時的敵人正處于一段長約2公裡,寬度僅有百米的山谷深溝中,全然不知兩邊的山上布滿了等待已久的八路軍戰士。随即楊成武發出作戰信号,戰鬥瞬間打響,敵人沒有絲毫防備,

當場就被擊斃900多人

,期間戰士們發現了不遠處有一群穿着黃色大衣日本軍官,當即進行了火力打擊,

日軍中将指揮官阿部規秀當場被擊斃。

消息傳回日本後,很多人都不敢相信,阿部規秀有名的“山地戰專家”被人稱為“名将之花”,沒想到竟然死的這樣草率。楊成武也因為這次行動得到了中央的嘉獎。

那麼對于楊成武這樣有資曆又有指揮作戰經驗的将領,為什麼會在1979年沒能稱為總參呢?事實上,這跟楊成武将軍的性格有很大關系,早年間楊成武将軍也曾在中央的訓示下,擔任過參謀長一職,不過也就是在這個時期,包括鄧公在内的很多同僚發現了楊成武将軍有着“認死理”的毛病,這就導緻了在工作中他很容易鑽牛角尖,不利于總參謀部工作的順利展開。是以1979年,當聶帥提出由楊成武接任總參一職後,包括鄧公在内的很多中央上司并沒有同意聶帥的提議。

楊成武中将是我軍優秀的指揮官,也是新中國的開國上将,他的功勞毋庸置疑,作為老一輩革命家,他雖然沒有當上總參,卻一直保持着高度的工作熱情,在更多崗位上繼續為人民服務。