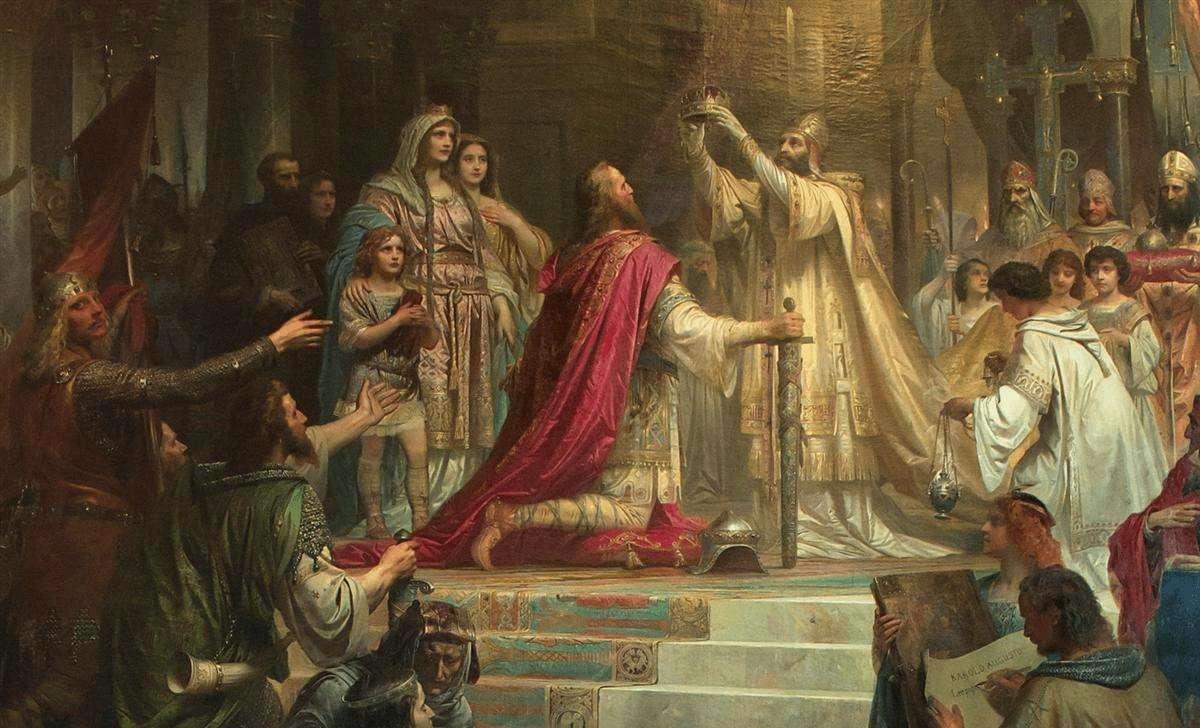

查理大帝加冕

公元800年聖誕節的清晨,一位偉大的君主法蘭克國君查理戴上羅馬皇帝的桂冠,他是當時西歐最當之無愧的統治者,曆史上尊稱為查理曼,即查理大帝。

蠻族王國

西羅馬帝國随着民族大遷徙的浪潮最終被沖垮了,把西歐曆史帶進了中世紀 。

進入帝國版圖的日耳曼人,尚未完全脫離部落組織,文明發展程度遠遠落後于羅馬,因而他們在摧毀帝國這一政治實體的同時,也幾乎摧毀了帝國的制度文明。

西羅馬帝國滅亡以後,向南遷徙的這個日耳曼人在軍事征服的基礎上建立了一系列的小王國,西方學者把他們稱之為蠻族王國。後來在這些小王國中間崛起了法蘭克王國。

歐洲之父-查理曼大帝

法蘭克王國的奠基者克洛維,在五世紀末皈依基督教,成為羅馬教會的保護人,實作了法蘭克統治者與羅馬教會在政治、宗教方面的合作,建立了穩固的統治。克羅維的子孫大都軟弱無能,緻使大權落入負責宮廷事務的宮相之手。七世紀後期,法蘭克在宮相查理·馬特的上司下得到振興,查理·馬特之子矮子丕平繼任宮相後,于751年廢掉克洛維的後代,登基稱王,開創了加洛林王朝。771年,矮子丕平的兒子查理統治全部法蘭克王國,成為日後威震西歐并赴羅馬城接受加冕的查理大帝。查理登上曆史舞台,把法蘭克的國勢推向極盛,西歐中世紀初期的政治形勢随之大為改觀。在46年的統治期間,他發動了50多次戰争。

法蘭克帝國

公元800年左右法蘭克的版圖,已大體相當于羅馬帝國的歐洲部分,西歐大陸統一于查理的權力之下。作為西歐最重要的封建國家,查理帝國逐漸發展出一種新的社會制度,即西歐封建制度,由此奠定了中世紀西歐文明的基礎。

分裂後的王國

查理帝國對歐洲後來的曆史道路影響深遠,正因如此,史學家把歐洲之父的榮譽授予了查理曼。843年,查理曼的3個孫子在凡爾登締結合約,稱《凡爾登合約》。它将加洛林帝國正式分成東法蘭克、西法蘭克和中法蘭克三部分。東、西法蘭克在十世紀分别演變成德意志王國和法蘭西王國。然而,擁有意大利半島的中法蘭克在中世紀卻沒有發展出一個名實相符的意大利國家,作為國家的意大利始于近代。

三國争霸

五世紀到六世紀之間的民族大遷徙,改變了不列颠的面貌。五世紀中葉開始,日耳曼人的幾個分支,如盎格魯人、薩克森人和朱特人等從大陸渡海遷往不列颠,拉開了英國曆史舞台上羅馬軍團退出後的第一幕——盎格魯、薩克林時期。

至七世紀初,日耳曼人在島上建有大緻七個主要國家,他們互相争雄,演出了小國争霸的一幕,其中諾森布裡亞、麥西亞和威塞克斯先後争雄,形成交替稱霸的曆史局面。九世紀威塞克斯掃平諸國,一時稱霸全英,英吉利王國由此形成。

在英國封建政治史上,阿爾夫雷德是一個傑出的君主,阿爾夫雷德他在位的時代就是871年到901年,阿爾夫雷德在對抵抗丹麥人對英格蘭的入侵和占領發揮了積極的作用。丹麥人在對英格蘭進行掠奪的過程中,曾經一度地占領了諾森布裡亞、東央格裡亞乃至英國的西南部地區,丹麥人占領這些地區以後,就在這兒定居下來,然後斯堪地那維亞的丹麥人還不斷地向英格蘭湧來。878年阿爾夫雷德率領的軍隊在阿丁根戰役中重創丹麥人的軍隊。不久丹麥人的海盜船隊又遭到了海上大風暴的襲擊,大量的海盜船幾乎是全軍覆沒,在此情況下,阿爾夫雷德迫使丹麥人在886年訂立了條約,訂立的條約就是劃界而守,在泰晤士河以南的所有地區都歸阿爾夫雷德所在的威塞克斯王國統治,而在北部和東部地區仍然讓丹麥人居住下去。

但是丹麥人仍不斷從其占領區入侵,并于十世紀迫使麥西亞納金求和。十一世紀下半葉,丹麥人克努特當了英格蘭的國王,建起英國曆史上一個丹麥人王朝。1042年以後,威塞克斯王朝重新掌權,但20多年後再次被外敵諾曼人征服。

在一些西方史學家的筆下,五至十一世紀的西歐是黑暗時代,不僅西歐的經濟文化落後 而且國家也比較原始,當時根本不存在近代政治學意義上的統一的民族國家、主權國家。

中世紀初期,西歐社會一片混亂,當時的國王、大貴族為了維持自己的權勢不得不蓄養一批武裝家丁。最初,這些主人是給這些家丁提供衣食裝備,後來就賜給他們一塊土地,這個土地就叫封土,接受土地的這些人就叫做封臣,授予土地的這個主人就是封君,這樣封臣和封君之間也就形成了一種主從關系、隸屬關系,雙方是互有權利和義務的。

封臣效忠封君,同時在自己的封地上握有各項大權。封君保護封臣,雙方互有權利和義務。基于這種制度,整個西歐封建主階級構成一個包含高低不同階級的等級集團,按封建法理,國王位于等級的最高一級,是最高領主。

在還沒有形成國家統一的行政系統的時代,王室的收入主要來自王室領地。領主掌握經濟和政治大權,他們僅對其直接封君承擔義務,即便是國王的直接封臣,也往往控制不了他的所有土地,當時一個公爵或伯爵的權勢超過國王并不少見、也不奇怪。盡管他們在法理上是國王的封臣,但實際權勢卻在國王之上,在這種社會政治背景下,各級領主都在為擴大權勢或保衛領地揮箭舞刀。

卡菲利城堡

史學家通常用領主、騎士和城堡,描述十一世紀以前西歐的社會政治面貌。城堡既是領主的軍事要塞也是他們的住所,這些高大建築物在地勢險要之處和平坦的大地上拔地而起。

時間推進到十一世紀以後,西歐的社會政治形勢逐漸穩定下來,封建國家的發展進入新階段,各國日漸步入各具特點的發展軌道。

英國和十世紀後期開啟其封建國家曆史的法國,先後開始了加強中央權力的程序。

1066年,法國諾曼底公爵威廉渡海征服不列颠,奪取英國王位,建立了比較強大的王國。威廉以後的幾代英王繼續推行強化王權的措施,但也不斷遭到大貴族的抵抗,十三世紀後半期,英國國會形成,至此英國建立了等級君主制。

法國加強王權的鬥争,到十三世紀末取得明顯成效。此時法王已能控制法國大部分領土,其物質力量不是任何一個貴族所能比拟的。

百年戰争

1337至1453年,英法兩國進行了長達百餘年的戰争,即百年戰争。法國成為雙方長年厮殺的戰場,戰争以法國獲勝告終,戰後王權進一步增強。雖然以後法國王權的發展道路頗為曲折,但最終實作了國家統一并建立了西歐最典型的絕對君主制。

英國在百年戰争後爆發了殘酷的内戰,統治集團内部拼死較量的結果,是将都繹王朝推上政治舞台。新王朝的統治,将英國推進到絕對君主制階段,伊麗莎白女王在位時王權發展到了高峰。

伊麗莎白女王也就是伊麗莎白一世,她是英國封建社會後期的一位著名的國君,也是一位重要的政治家,她統治英國45年。她的政績可用三句話概括,一是加強了專制王權;二是鼓勵了英國的工商業和海外貿易的發展,客觀上促進了英國資本主義關系的成長;三是給當時的西班牙的海上霸權給予沉重打擊,初步确立了英國在海上的優勢。從以上的這些内容可以看出,伊麗莎白在英國從封建社會向近代社會轉變時期的确是一個舉足輕重的在政治家。

德意志王國在中世紀走上了一條不同于英法的國家發展道路。936年雄才大略的奧托繼承王位,他兼采文武政策,制服了各大公爵,建立起一個比較強大的王權。随後奧托東征西讨,擴充疆土 961年奧托發兵南進,占領北意大利,第二年,羅馬教皇在聖彼得大教堂為奧托加冕為皇帝。

德意志國内的政治格局日益複雜,皇權不斷衰弱,諸侯日益強大,諸侯的領地向獨立政治實體的方向迅速發展,結果整個德意志國家成為一盤散沙,分裂割據一直延續到近代。當英法王權加強、國家統一逐漸成為現實時,德國皇帝反而日益走向虛弱。

下一篇我們一起去看看同時期東歐國家的發展…