許鈞、畢飛宇等

【編者按】

米蘭·昆德拉是當今最具影響力的作家之一,他生于捷克,一生跌宕起伏,極富傳奇色彩。人們對于潛心文學創作、刻意回避公衆、“遮掩”個人曆史的昆德拉,有着各種沖突的了解與評說;對他的小說,也同樣有着各種悖論性的解讀。

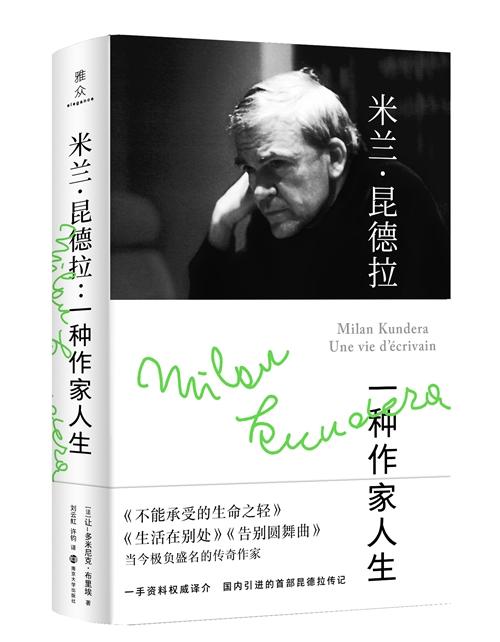

近日,傳記作家布裡埃的《米蘭·昆德拉:一種作家人生》由雅衆文化引進推出中文版,這本傳記将昆德拉個人的藝術、文學、政治與精神曆程置于大寫的曆史中加以考察,同時借助與昆德拉有着直接交往的作家、翻譯家、評論家提供的一些公開的和迄今尚未發表的資料與談話内容,深入探尋昆德拉的寫作人生。

1月15日晚,翻譯家許鈞、作家畢飛宇、學者王理行與翻譯家劉雲虹在南京先鋒書店五台山總店圍繞新書展開了對米蘭·昆德拉作家人生的對談,本文摘編自主辦方提供的現在對談速記稿,由澎湃新聞經雅衆文化授權釋出。

王理行:昆德拉是一個非常有名的作家,他長期以來在世界文壇上被廣泛地閱讀,廣泛地争議、誤解,也受到廣泛的贊譽,這樣一個作家的傳記,凡是讀過他作品的人都會有興趣去看,這本傳記的作者叫布裡埃,是一個記者,他對新聞和材料有一種特殊的敏感性,知道他需要什麼樣的資料,去找什麼東西。而作為一個作家,布裡埃以前已經寫過好幾部傳記,其中就包括鮑勃·迪倫的傳記,他這樣一個作家兼記者的身份來寫傳記,是非常令人期待的。而這本傳記的譯者就是今天到場的許鈞和劉雲虹老師。

大家看到這本書的封面上有一句話叫“國内引進的首部昆德拉傳記”,這個話我一看到就感到有點驚訝,因為在中國從80年代中期開始就有學者介紹昆德拉,1987年的時候,韓少功、韓剛姐弟兩個就譯出了《生命中不能承受之輕》,到2000前後,上海譯文出版社在兩年裡就出版了昆德拉的13本作品,這麼一位在當今中國文壇上可謂屈指可數的、從國外引進的最熱門的作家,怎麼會到現在才引進他的第一部傳記,我想請許鈞先生來回答這個問題,就是出版這麼一本傳記,在我們中國現在來說有什麼價值?

許鈞

許鈞:這本書的翻譯跟出版,我覺得要有點緣分的,2002年上海譯文出版社來請我翻譯《不能承受的生命之輕》,2003年出版之後,确實在國内掀起了一股熱潮,當時各個媒體想要了解的情況很多,非常有意思的就是現在這本書的出版方雅衆文化的當家人方雨辰女士,當時她還沒有成立雅衆,她到南京來找我,她說想請我寫一本昆德拉評傳,因為當時南京大學出版社有套評傳叢書很火,實際上我寫不出來,昆德拉我隻翻譯了他的書,知道他的小說,對他的人生毫無了解,結果18年之後,2019年的11月,方雨辰又來找我,她說我們買到了米蘭·昆德拉傳記的版權,想請我翻譯,而且她希望能讓這本書盡快跟讀者見面,因為中國讀者等得太久了,昆德拉非常神秘,有些人說他當過告密者,說他做過這做過那,昆德拉自己從來也不出來澄清這些事。這樣一個人90多歲了,還是為文學做事,我覺得中國讀者确實在等這本書,我說那行,但幾個月我翻譯不出來,是以我就找了劉雲虹教授,因為她翻譯過很多書,文字風格也跟我還比較接近,大家看這個書你看不出來哪些是她譯的,哪些是我譯的。我們差不多在去年的1月份開始翻譯,一共翻譯了三個多月, 4月就交走了,應該說是比較順利的。

布裡埃寫鮑勃·迪倫的傳記時,迪倫還沒有獲諾貝爾文學獎,是他寫了以後迪倫第二年才獲得諾貝爾文學獎,是以他的傳記在法國是非常有名的,然後他又寫了昆德拉,我個人覺得他的作品可以讓我們全面地去把握昆德拉的寫作人生,是非常珍貴,而且非常有特點的。

王理行:畢飛宇先生,您看過不少昆德拉的作品,請問這本傳記是否符合你的閱讀期待?

畢飛宇

畢飛宇:我沒有看過特别多的,但是我今天非常高興,我以為今天來的人應該是50歲左右的人居多,因為昆德拉熱興起的時候,是我們20多歲的時候,可是今天看到那麼多的年輕人,我就知道昆德拉的影響不局限于這個代際,他在下沉,我挺替他開心的。

回到這本書上來講,我想打一個比喻,這本傳記真是一個好的拉杆箱,無論昆德拉的生平如何,也無論他寫過怎樣的詩歌、短篇、長篇、劇本,無論他用捷克語寫還是用法語寫,你把傳記拿到手之後,拉杆箱一拉,整個昆德拉你就可以打包了,交代得非常清晰,布裡埃不僅資料做得好,他的文學理論和文學概括能力非常強,比方說,他總結昆德拉的詩歌來源有兩個點,蘇聯的未來主義和法國的超現實主義。再比如,關于昆德拉是如何複雜,他把他和卡夫卡做了一個比較,把米蘭·昆德拉的基本精神構造,如何由音樂來,如何由哲學來,如何由那個時候的共産國際運動來講清楚了,你看,就這麼一些話一下子就能把這一個米蘭·昆德拉,捆得很紮實,塞在口袋裡就能拿走了,是以說,布裡埃總結得非常棒,這個傳記作家真的好。

王理行:剛才許鈞老師也提到其實翻譯這本書是有很多困難的地方的,下面我想請劉雲虹老師來談談您在翻譯的過程當中有什麼感受和心得,碰到了哪些覺得比較困難的地方?

劉雲虹

劉雲虹:我想,作為一個有翻譯經驗的譯者,大家都會感受到翻譯其實是不簡單的,翻譯非常難,那麼對于這本書來說,首先我覺得它有個很重要的特點,是把昆德拉的一生放在一個大寫的曆史當中來進行重新的審視。是以我們首先遇到的一個困難就有很多的史實,包括捷克的一些政權更疊以及他所處的大的世界格局等等,我想作為一個嚴肅認真的譯者,首先不能把這樣一些曆史史實弄錯,是以我們首先做的工作就是在閱讀的基礎之上,盡可能地去查找相關的資料,還原相關的事實,能夠做到在大的叙事背景的層面,不犯錯不出錯。

第二就是書裡碰到很多專有名詞,人名地名,還有很多的期刊名、書名,這項工作許老師也特别關注,我們還請教了捷克語的相關專家,對這些專有名詞不僅是翻譯,許老師還做了一些相關的注釋,便于我們從人名地名入手,去對這個書中的内容有更好的了解。

第三個方面就是傳記中涉及到了很多的昆德拉作品,這個也是許老師時時提醒我的,傳記的内容和昆德拉小說以及其他類型的作品之間存在着一個非常緊密的互文關系,我們在翻的過程當中時時都會碰到要去查閱昆德拉作品的情況,這樣才能夠準确去了解傳記當中所寫的内容、所交代的情境。而且昆德拉的作品已經有很多很有名的譯本,像餘中先、董強、袁筱一等,他們都翻過昆德拉的作品,那麼就存在我們在翻譯的過程當中,是把他們已有的譯本當中的表述移植在我們的譯本當中,還是我們去做一個新的翻譯,從我個人來講,我還是選擇用我自己的表達去翻譯。

最後還有一點我覺得應該是對任何一本一個譯者以上共同翻譯的作品都會存在的前後風格的契合問題。我因為作為許老師的學生,20多年追随許鈞老師,我覺得我們倆的翻譯觀念是非常契合的,而在文字表達的風格上,我也盡量和許老師接近,我們在翻譯的過程中一直非常注重風格契合的問題。

活動現場的四位嘉賓(自左起為王理行、許鈞、劉雲虹、畢飛宇)

王理行:下面我想問許鈞老師,您翻譯過不止一部昆德拉的作品,在教學和科研當中,昆德拉對您來說也是一個重要的作家,是以您心裡肯定有一個昆德拉的既成形象,那在看了、翻譯了這部傳記之後,您心中昆德拉的形象有什麼變化嗎?

許鈞:說句心裡話,對于昆德拉,我是一步步靠近他的,我這個人有點怪,大家特别推崇、特别迷他的時候,我是保持了距離的,沒有去追他,是以上海譯文出版社來找我翻譯的時候,我沒有馬上答應,我認為他是一個二流作家。

但是實際上我覺得判斷一個作家,你不要聽文學史上怎麼說,你還是最好先去讀讀他,是以我後來就有一個經驗,沒有讀過他的書,你最好不要去評價他,昆德拉,我後來因為讀了包括他的法文版、英文版、中文版(韓少功的),我發現這三個文本之間是不太一樣的。好在昆德拉他認的是法文版,他說法文版具有與捷克文同樣真實的價值,而且他希望從法文譯,是以後來我譯了他的作品。實際上在這本書出版之前,我指導過一篇博士論文叫《昆德拉在中國的翻譯、接受與闡釋》,這個博士論文就對于昆德拉怎麼樣才到了中國,他怎麼樣被翻譯,怎麼樣被接受,然後怎麼樣被傳播,做了一個非常全面的闡述。

那麼昆德拉原來是一個什麼樣的形象呢?我覺得昆德拉是一個遊走于各種文化之間的一個作家,東歐文化跟西歐文化是不太一樣的,他到法國去,他為什麼被歡迎?在那個博士論文當中,我發現了一個非常重要的現象,就是昆德拉一開始為什麼未被關注,就是昆德拉的作品容易被删節,法國也删節他,删什麼呢?就是他的意識形态,藝術性的東西,是他要突出的意識形态。

我們這邊早期的翻譯也有删節,删節的調取是藝術形态的東西,我們要突出什麼?突出它的藝術性和詩性,作家一個文本在兩個不同的世界,遭受的命運都是删節,但删節的東西不一樣,也就是說我們對于昆德拉的閱讀是不一樣的。那麼同樣的,昆德拉的形象,我可以想象肯定不是一個完整的,也不是同一個。法國的昆德拉跟中國的昆德拉肯定不一樣。我了解的,我覺得我們怎麼樣透過他的小說能夠真正去看到他人生的一種思考,這是這本書讓我更為明确的。

活動現場

畢飛宇先生剛才說,通過這本書,基本昆德拉的一生就被打包了,可以被完整地帶走,“完整”這兩個字我特别喜歡,昆德拉今年都92歲了,基本上他的人生在這裡頭都有了,但是不知道他還會有怎麼一種可能,因為昆德拉這一輩子,他把人生看作是無限的,他永遠是在追求拓展之中,是以我覺得到目前為止,在不同的地區,不同的曆史階段,他的形象是模糊的,就像他的小說那樣是複調的。昆德拉4月1号出生,他說 4月1号出生,對他的人生可能産生了某種形而上的意義,具有某種玄學的意義,昆德拉不是一個化驗,他是一個真實的人,是以我們要透過文本去對他人生的足迹,他的追求,他的特點,做進一步的思考,從這個角度說,這個傳記譯本隻是他人生的一種呈現。

王理行:那畢飛宇先生對于這本傳記,您在讀的過程當中,您心目中的昆德拉,與作者所描畫的昆德拉,是不是也在不斷進行着一種對話?這本傳記有沒有展現出您以前未曾注意過或者未曾充分注意到的昆德拉的某些方面?

畢飛宇:當然有。我在看的過程當中不僅注意到了,而且把我搞得特别興奮。在捷克的共産國際運動中,你知道當時許多在藝術上比較激進的藝術家,經曆過一個非常低潮的時期,那昆德拉那個時候在幹什麼呢?研究星象學,研究摩羯座、天蠍座、雙魚座,然後放到刊物上去,靠那個東西去騙稿費養活自己,這個我是沒有想到的,你不要看這個點,好像在整個作品當中類似于遊戲,他其實還是能給我們提供一些東西,我們不能說昆德拉是一個擁有神秘主義人生的一個人,或者說我們也不能說昆德拉是一個相信天命的一個小說家。但在他年輕的時候他幹過這種事情,我幾乎可以斷定某種神秘主義的東西在他身上是有所展現的,是以你從他的作品、他的為人、做派,你把他跟哈維爾做一個比較的話,你就會發現其實昆德拉要信命得多,某種程度上來講,昆德拉也圓滑得多,是以他在幾種不同的文化之間、不同的意識形态之間,都能夠很好地保全自己,這是我看完了之後對他的一個直覺的印象。

許鈞:昆德拉寫小說,我們所說的誤解實際上是一種了解的一部分,比如很多人都說讀過《不能承受的生命之輕》,這部小說裡的政治和性,實際上昆德拉說得非常清楚,他說我寫政治,我的目的不是政治本身,是政治背後的東西,我寫性包括寫形而下的東西,他說我不是對那個感興趣,是對人處在那個階段的時候,他的心态,他所遭遇的東西,就是說在背後他有人性的東西感興趣。

是以很多人看昆德拉的小說,覺得好像寫性寫得挺多的,你覺得你是了解了還是誤解了?是以對于昆德拉而言,你怎麼樣透過他的文本到文本背後去探讨它的一些思考,我覺得就顯得特别重要,是以對他的作品,我覺得每個不同的時期,在不同的國家,都可能讀出不同的東西來。

我覺得誤解本身是了解的一部分,是各種各樣的誤解加在一起才有可能一步步地去透視昆德拉小說可能至今還隐秘的那些角落,那麼這部傳記你去看的時候,會對其中的一些誤解,或者說對一些隐秘的東西可能會有一種透視,但是他提供給你的是更高一個層面,就是說昆德拉提供的隻是一種作家人生,它不是全部。

責任編輯:方曉燕

校對:張豔