教室裡,一個十歲大的混血小男孩正在考試,他眉頭緊皺,每寫完一個字都要摸一下,才能判斷自己是否寫對。他寫字的姿勢也很怪,根本不是一筆一劃寫出來的,而是在畫字。

小孩的爸爸是名醫生,還擔任過北京同仁醫院副院長,可他卻連漢字都不會寫,中國話也說得不利索,周圍的同學總是用異樣的眼光看待他。

他叫做王德民,是家裡最小的兒子,也是最調皮的,一連氣走了好幾個中文老師。他不喜歡學習中文,誰勸都沒用,誰來都不學。

就是這麼一個“笨”小孩,在之後一年的時間裡熟練掌握了中文,聯考分數更是接近滿分,大學各學科也是滿分不斷。

可就是這樣一個學霸,後來卻偏偏舍棄了安穩的工作,花了40年的時間,從一名石油勞工走到院士,使我國在油氣田開發能力方面超過美國,走在世界前沿。

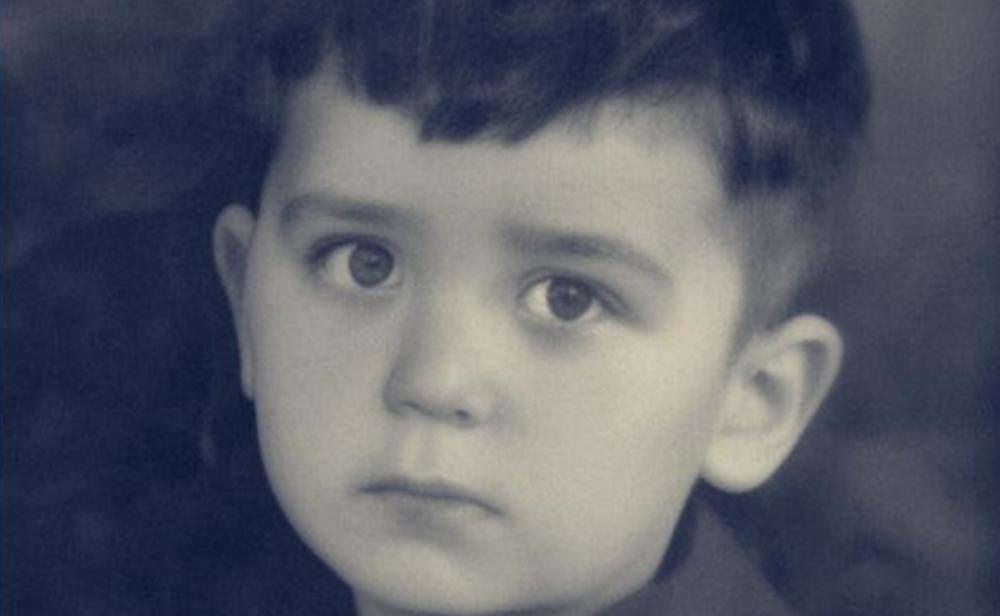

帥氣混血小孩,不愛學中文

1937年2月9日,王德民出生于河北省唐山市有名的書香門第。父親王世貴是一名很有實力的醫生,還擔任過北京同仁醫院副院長。

王世貴在美國留學的時候認識了王德民的母親文安清,她是瑞士人,随着交往加深,兩個有志之士很快墜入愛河,兩人結婚後文安清跟随王世貴回到中國,受聘于北京對外經濟貿易大學。

王德民就是出生在這樣的高知識分子家庭裡,作為混血的王德民完美地集齊了父母的長相優點。

王德民眼眶深邃,鼻梁高挺,五官輪廓立體,單從外貌來說,王德民完全不輸現在的很多小鮮肉。 但其實曾經有一段時間,王德民的顔值一度令他困擾不已。

在他小的時候,在國内外國人還是很少見的。并且因為混血的長相,王德民沒少收到同學們異樣的打量,大家也不太敢跟他玩,覺得他是個“壞孩子”。

由于母親文安清是大學老師,于是兒子王德民知識啟蒙的工作就落到了媽媽肩上, 從小王德民就能說一口流利的英文。

在家裡,他和父母、哥哥姐姐也一直是用英語交流,這就導緻了王德民的漢語能力十分薄弱。王德民一度不會說漢語,更不喜歡學習漢語,家裡給他請的中文老師也都被他氣走了。

很快,王德民到了該上國小的年紀,那是一所普通的國小,學校裡的老師上課都是用中文。這下,這個不愛學中文的小孩犯了難,為了應付考試他都是靠背字。

基于王德民的好記性,他記得字都是硬背字的形狀,要寫的時候再照着畫上去。這麼學習,王德民的成績自然好不到哪裡去。

由于成績不好再加上長相上的差異,王德民在學校幾乎沒有什麼朋友,為了合群,王德民下定決心,他必須要學好中文了。

聰明的人努力起來效果往往是顯著的,大約隻花了一年的時間,王德民就可以熟練地用中文與人交流了,寫一些基本的漢字也不在話下。

學好中文後,王德民瞬間就從差生沖到班級前沿,此後,一直都是學校的尖子生,甚至成了同學老師口中的神童。

上了中學後,混血的長相再一次給他帶來了困擾。雖然他的成績一直很好,常年霸占年級前三的位置,但周圍同學總是疏遠他,倒也不是校園暴力,就是不敢跟他玩,覺得他長得和大家不一樣。

青春期的少年總是敏感的,很快,王德民就注意到同學們的疏遠。為了改善這種境地,王德民選擇積極參加各種校園體育活動和文藝活動。

終于,他在學校運動會上大放異彩,随後,又和同學們一起打籃球,憑借精湛的籃球技術征服了同學們,成功融入了班級。

而這段被孤立的歲月,也教給王德民許多東西,中學時的王德民就明白,很多時候,你越是優秀,别人越會孤立你。

1955年7月,18歲的王德民步入聯考考場。聯考成績一出,驚豔衆人。王德民的聯考成績差6分就是滿分,他的數學100分,化學96分,實體98分,是當之無愧的大學霸。

當時,王德民最想要去的學校是清華和北大,大家也都覺得這是闆上釘釘的事。

可結果卻令所有人大吃一驚,王德民落選了,清華北大都沒有錄取他,他滑到了自己的第五志願——北京石油學院。

大家都很不解,為什麼清華北大要放棄一個這麼優秀的苗子,原因很簡單,還是因為王德民的混血身份。當時的國内環境和現在不完全一樣,尤其是在對待外國人上并沒有現今這麼包容開放。

像清華北大這樣頂端的學府更是被人時刻關注着,為了不落人話柄,隻能含淚舍棄王德民這個優秀的學生。

是福不是禍,是禍躲不過。說來也是緣分,王德民被北京石油學院的石油開采技術專業錄取,自此,開始了王德民和石油的“終生情緣”。

放棄鐵飯碗,紮根石油工地

大學時期的王德民一如既往是個大學霸,以接近滿分的成績順利畢業。他一直以來刻苦學習不是為了考高分,而是真的愛上了石油行業,想要為國家的石油行業獻一份力。

課後,王德民總是泡在圖書館,查閱相關資料,所學早就超出了課本範圍。學習之餘,王德民也沒有忘記鍛煉,他參加了學校運動會,還經常在學習和生活中幫助同學。

在王德民大三的時候,他參加了川中石油會戰,可等他們興緻勃勃去了之後,這個油田很快就不出油了,王德民十分難受,感慨道:“搞油田太難了,但越難越要有人去做。”

由于王德民在校期間表現特别優異,他被評為優秀畢業生。畢業的時候,學校還邀請他留校任職。但王德民卻拒絕了這個鐵飯碗,選擇去大慶油田工地當一個最普通的石油勞工。

王德民一直認為,搞石油就要做油田,他希望可以貢獻出自己的力量,讓中國擺脫“貧油”國的帽子。後來,大慶油田的發現讓王德民和他的同學們都很興奮。

不過,這個時候的大慶油田才剛剛被發現,一切都是在起步階段,條件十分艱苦。1960年7月,鬥志昂揚的王德民來到東北平原,一來他就被配置設定到采油地質室測壓組。

王德民由于家境優渥,再加上在吃穿上從小都沒受過苦,突然來到這邊,不光人生地不熟,就連生活品質也大大下降,不說跟家裡比,連學校的條件都比不上。

但當時王德民并沒有抱怨,每天扛着儀器到處奔波,風裡來雨裡出,晚上還隻能睡在棚子裡。

事實證明,優秀的人在哪裡都會發光,當時油田開采被一個技術問題困擾,專業的老教授都束手無策。

王德民并沒有是以服輸,為了攻克難關,每天晚上工作結束後,他就開始學傳導數學、水力學,為了更好地查閱國外資料,他還自學了俄語。

不停地查閱資料,再加上100多個日夜的努力,王德民根據大慶油田的實際情況推導出自己的公式。當他帶着草稿紙給衆人講述自己寫下的公式時,滿座震驚。

1961年2月,由王德民推導出的公式正式應用于油田開采,他的公式中考慮了“井與井”之間的互相幹擾,也更符合大慶油田的實際情況,這個公式被命名為“松遼法”,相較最初的研究方法精準度提高了兩倍。

王德民在專業能力上雖然是個大天才,但在生活技能上卻不怎麼樣。他不會做飯,1961年除夕,油田食堂給所有的教職工發放白面和饅頭,一是過年,二也是提升一下飲食品質。

但不擅廚藝的王德民并不喜歡包餃子,他把所有的肉餡和白面和在一起,包了兩個特大号餃子,吃得津津有味。

一年又一年,王德民在大慶油田一待,就是四十年。他靠着自己的實力和專業知識,一步步從石油勞工走到了總工程師,甚至是重要上司的位置。那些在油田裡奔波的夜晚,都成為他的寶貴經驗。

當然,在油田裡也會遇到危險。東北平原的冬天是極冷的,井口結冰是很正常的事。但王德民他們需要用兩百多斤的絞車把測量儀器送進井裡。

為了不損壞儀器,王德民他們脫下衣服,用自己的體溫捂化冰塊,化開原油。儀器成功下井了,王德民等人嘴唇也凍紫了。随着問題不斷突破,新的問題很快就接踵而來。

通過兩年的研究,王德民研究出“限流壓裂法”,成功使大慶油田儲油量增加七億噸,采出率達到40%,相當于又找到了一個大慶油田。

但王德民并不滿足于現今的成就,他覺得油田的使用率還可以更高。他準備用化學驅三次采油,王德民的好友們知道後紛紛勸他慎重,因為國外的專家早已斷言——三次采油是未來的技術,目前絕對不能實作。

王德民不服輸,不幹怎麼行呢?就是要在沒希望的地方找希望。

王德民說幹就幹,他仔細研究了國外三次驅動失敗的種種原因,最後總結出兩百多項課題,從前人的失敗中獲得經驗,寫下自己精密可行的實驗思路,最終,該項立案得到國家準許。

研究了整整十年,1996年5月,聚合物驅油技術橫空出世,應用在大慶油田後,世界紀錄也随之産生——我國是全世界首個做到化學驅三次采油的國家,油田采出率高達75%,遠遠超出美國45%的采出率。

嚴于律己,科研永無止境

王德民先生是我國首位石油開采專業工程院院士,發表過四十多篇專業論文,五部專著和譯著。

國家為了獎勵王德民院士在石油專業做出的貢獻,在2016年4月,将一顆小行星命名為“王德民星”。

如今,王德民的兒子王研也子承父業,去到父親無比熱愛的地方——油田。王研說,小的時候他特别害怕父親,覺得他不苟言笑,也不愛說話。

如今,他和父親同為石油行業努力,這才感受到父親的不易。父子倆平常聊天不多,每次說話都離不開石油。

父親對石油的熱愛也成了他最好的老師。現在,王德民院士因為年邁,不能再天天往井邊跑,但每天的電話是少不了的。一打就是兩三個小時,事無巨細,王德民院士都會過問一遍。

王德民院士是真正的嚴于律己,對待科研,他的科研團隊絕對不能出現“左右”、“大概”之類的字眼,每一個數字都必須精确。

有一次,王德民問周圍人:“這次實驗資料有什麼變化?”旁邊的人答道:“和上次資料差不多,上次資料大概是……”那人還在思考,王德民脫口而出道:“6.51!你再測幾次,認真分析。”

即使隻是一個小資料王德民也記得清清楚楚,讓人又是慚愧又是敬佩。

王德民真的是把自己的一生貢獻給了石油,他曾經每天工作12個小時,一周工作七天,是油田裡有名的不修邊幅研究員。

科研的同時,王德民也很注重身體健康,他清楚身體才是科研的本錢。一直到2007年,王德民都堅持每天上下爬15層樓梯鍛煉身體,中午吃蔬菜、水果,他還嚴格控制每天的飲酒量,隻喝18克酒精。

2020年1月,83歲的王德民還參與完成了原油采出率提升項目。2021年9月,84歲的王德民還在堅持工作,同年11月,王德民不小心摔傷了腿,做了腿部肌肉能力恢複手術,從那以後他行動有些遲緩了。

2011年7月,當黑龍江勞工報社記者問起他的身體情況時,王德民滿不在意地回答道:“不影響工作!”提起以前的榮耀時,王德民并不把它們當回事。

就算已經退休了,王德民也不願意離開大慶,他對記者說道:“除了大慶,哪裡還能找到這麼好的油田,可以供他學習!”他說現在還有四次采油,綠色采油等許多工作等着他去研究,他一刻也不敢停下來。

—End—