商朝是我國曆史上的第二個王朝,距今已經有三千多年。由于年代久遠,人們對商朝有着很多認識上的盲點,其中關于商朝開國的建都之地,學界一直都争論不斷。漢代以前的文獻中提到,商朝最早的都城建在博,然而這些文獻卻并沒有記載博的具體位置。

直到1983年,河南洛陽的偃師市發現了一座年代久遠的古城遺址,關于商朝的開國都城似乎有了更加清晰的眉目,這就是偃師商城。

1983年春天,河南洛陽的一座電廠在現場選址考察時,意外發現了一座古代城市遺址,經過考古人員的發掘,一座被黃土掩埋了3500多年的古城終于重見天日。

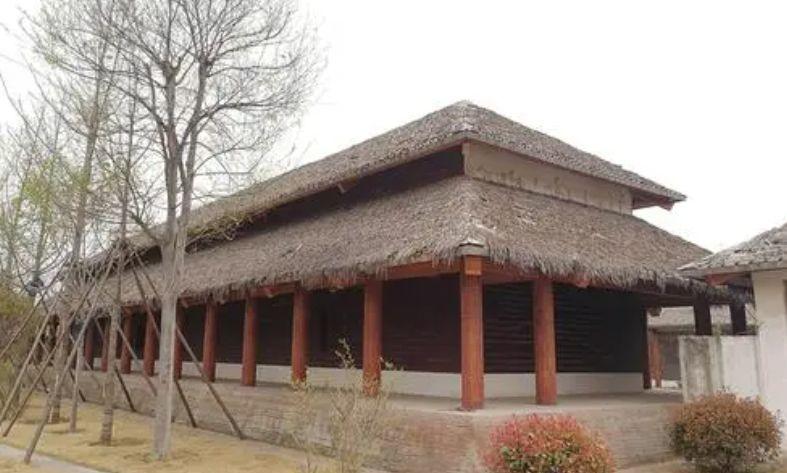

經專家鑒定,這座古城是建于商代的大型城市遺址,整個古城呈長方形,南北長約1700米。東西寬度不同,最北部1215米,最南部740米,城牆為泥土夯築而成。

目前已找到的城門共7座,東西城牆各兩座,北城牆一座,城内發現若幹條縱橫交錯的主幹道均與城門相通。

城内有多處宮殿區,偃師商城内的宮殿群包括了後花園、高規格的祭祀場所和青銅作坊等諸多功能性建築。這樣的建築規模和形式在當時已經相當宏大,一般隻有君王才能享有。

偃師商城的發現震驚了當時的考古學界,長期以來關于商朝早期的都城所在地學界一直沒有達成統一意見。

考古人員在對偃師商城的發掘過程中發現了一些青銅制品,但是這些青銅器的規模十分有限,隻有一些青銅劍和青銅戈,考古人員并沒有找到大型的青銅禮器。

這對于一個以青銅文明著稱的王朝來說是難以想象的,人們開始對偃師商城就是商朝早期都城的猜測産生了懷疑。并且在偃師附近人們一直也沒有發現商代王族的大型墓葬。至此人們對于商朝早期都城所在地的斷定再次陷入了迷茫。

關于商朝早期都城大緻可以分為三種觀點。第一種便是夏都沿用。1959年偃師附近的二裡頭村發現了一座中國早期城市遺址,考古學家将它命名為二裡頭遺址,并初步确認為夏朝中晚期的都城遺址。人們在二裡頭遺址中發掘出土了大型的宮殿群遺迹,經發現這些宮殿直到商王朝誕生後的100年裡,仍然有繼續建立的迹象。于是很多考古學家據此推斷,商朝早期很有可能沿用了夏王朝的都城。

然而幾乎就在二裡頭遺址被發現的同時,在偃師以東100公裡以外的鄭州考古學家發現了一座大型的商朝城市遺址,并将其稱之為鄭州商城。鄭州商城遺址中出土了大批商代青銅器,無論是精美程度還是體量大小,都顯露出王者氣概。是以很多學者便提出了關于商朝早期都城位置的另外一種觀點——鄭州商城都城說。

而偃師商城發現後,則形成了第三種觀點——偃師商城都城說。經過考古研究的證明,偃師商城的形成年代要早于鄭州商城,這便推翻了鄭州商城都城說的觀點。專家認為,鄭州商城應該是商朝中後期所興建的新都并非商朝的開國都城。

夏朝末年,夏王桀沉迷于酒色,荒淫無度,夏朝國勢衰敗。這一時期,商部落在首領成湯的上司下逐漸強大起來。大約公元前1766年,成湯正式興兵伐夏,并最終推翻了夏桀的昏庸暴政,建立了中國曆史上第二個獨立的王朝商朝。

據司馬遷在史記中的記載,商湯打敗夏桀之後并沒有對夏朝遺民進行清理,而是采取了一系列包容的政策,然而這些包容政策并不能掩蓋夏商兩朝是通過武力達成更疊的曆史。是以商湯對夏朝移民一直很有戒備之心。

考古學家在偃師商城遺址中發現擔負這座城池防禦功能的護城壕十分寬大,将近二十餘米,外圍城牆也有相似的高度。

同時城池的大門卻十分的狹小,隻有不到2米寬,城内還建有兩座小城堡,用來囤兵。這些設定都帶有明顯的軍事色彩,顯然将城池如此設計的目的便是防禦居住在二裡頭遺址的夏朝移民。

曆史學家就此推測有極大的可能成湯将新的都城建在距離二裡頭遺址僅有6公裡的偃師,就是為了監視和鎮撫夏王朝的殘餘勢力。在此後一百多年的時間裡,随着統治穩固,商王朝的統治中心逐漸向鄭州遷移,最終在鄭州商城建立了新都。

這樣的推論得到了很大一部分學者的認同。然而曆史的真相究竟是什麼樣的,還需要我們進一步的探索和研究。

盡管如此,偃師商城遺址的發現為研究夏商文化和我國城市的發展提供了重要的資料。甚至有國外學者将偃師商城遺址的發現與19世紀德國考古學家謝裡曼在小亞細亞發現的著名的特洛伊古城相提并論。聯合國教科文組織還将偃師商城遺址的發現列為1983年世界十七大發現之一。