<h1>重溫中國古代繪畫中的創新理念</h1>

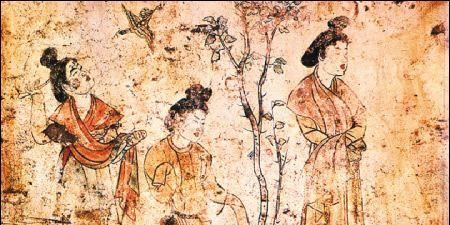

"創造"和"繼承"是中國畫理論中的一對沖突,也是目前中國畫創作中值得關注的問題。很多老畫家認為,談中國畫創新,不講究傳承。也有不少人學過西畫,尤其是接觸過千變萬化的西方現代藝術流派後,認為中國畫已經老了,正在變老,應該徹底更新,開始新的爐子。對于這個大問題必須單獨讨論,僅僅從我國古畫理論的創作和繼承的角度來探讨相關論點并非沒有幫助。

深受中國哲學影響的古代畫家和理論家,曆來高度重視創作精神,在曆史程序中造就了許多具有創造精神的優秀畫家,他們都反映了這種對創新和原創思想的需求。讓我們試試:

"苟新,新一天,日複一日。(《李記唐書》)

"在六合一中,前往九州的旅行,獨一無二,是獨一無二的。一個獨特的人是最有價值的。"(戰國,《十一号莊子》)

"與世界獨處的精神,而不是與一切獨處的精神。(戰國,《莊子世界33》)

"傅丹清很精彩,不易說,雖然品質古意,而且文字改變了現狀。(南北朝陳瑤最"延續的繪畫和序列")

"不做就講,不要在畫之前說。(南北朝齊謝赫的《古畫與前奏曲》)

在我們看來,上塘時代銅器上的銘文,是一種非常堅定的表達,表達了對新(或創新)的态度:有一天"新"不能滿足,要繼續"新",永遠"新"。這是開拓者的精神;老莊的思想對我國後代畫家(尤其是山水畫家)有很大的影響,他把"人"和"自然"融為一體,也把"獨特與精神交流",做天地之間的"獨特人"、"獨特"。在古代和現代中國和國外倡導創新時,有多少人能有這種思維狀态?他們在生活實踐和創造性實踐中能展現出多少?

對于南北兩代畫家的繪畫理論,有宗的"長神"理論,王偉的"用一管筆,太虛身"。"雖然不清楚是"原創"還是"獨特",但其不羁的精神和莊子的思想是一樣的。至于謝赫和姚明最苛刻的畫作,非常簡單明了。謝燕益的《六法則》雖然有"轉移模式"的方法,但也指出,首先要"做"(即要有新的想法),不能隻是"叙事"(指重複創作前人)。姚明最"文字改變現狀",也給繪畫風格,變得适合當下的新鮮感。

宋代畫家進一步闡述了創造與繼承之間的關系。對清初的石陶來說,也是原有精神發揮最為生動的重要性:

"學習繪畫,與學習書籍沒有什麼不同。今天拿王,俞,劉,長将進入它仿佛。至于大人達斯,不合二為一,會被接受和閱讀,被廣泛讨論,讓我成為一個家庭,然後為。(宋國熙《林權高志》)

"在古代,創造性的自我,創造的工作。(宋劉道爾《聖代名畫評》)

"今天人們不知道這一點,運動的某個家庭點可以基于,不像某個景觀不能長期傳遞;是我為某個家庭服務,而不是為我服務某個家庭。甚至逼得像一家人一樣,也吃了一塊耳朵,在我自己!......我為我準備了它,我為我擁有了它。古眉不能生出我的臉,古肺不能進入我的腸子;我自發地露出我的肺,露出我的眉毛,即使有時碰到某個家,是某個家在我身上,不是我的過去為某個家庭也,自然也授予了,我在古代什麼老師沒有?"(程石原寺《苦瓜僧的畫》)

"在莫海中性定下精神,筆下決定生活,規模變了發骨,亂亂放出光芒。即使筆不寫筆,墨水不墨水,繪畫不畫,擁有我。"(即)

"山河造就山河也,山川出山也出,山川也出山,尋氣打水也,山川和精神的痕迹也。(即)

"主人的古人可以,但古人的奴隸是形影不離的"(程世元基)

郭曦認為,學習繪畫和書法是一樣的,一般人學習一個家庭也可以是相似的。但對人有更高的要求,就要"看一看",廣泛吸收别人的長處,才能做到自給自足,才能成功。劉道爾的思想應該比較自由,他認為古代繪畫沒有一定的規律,而是自己的創造力,來展現宇宙的規律。還包含莊子"獨特與天地精神交流"的意思。

對石濤強調的獨創精神和個性表演,不僅在中國古代,直到現代藝術也是獨一無二的,也就是說,在西方現代倡導表達個性畫家的演講中,沒有這種驚人的語言。他不僅鄙視模仿前輩,稱其為"吃一塊食物",還認為古人的眉毛和肺不能自己生長。要"定靈"、"換發骨",可以拼命,隻要"擁有我"!這個"我"可以代替山川說話,不清楚誰"生"為誰。這裡也展現了"忘我"的精神,它是莊子的世界和我為境界。"隻有我"和"忘記我",這是許多原創畫家的共同特征。

石濤并不是完全否定從前者身上學習。他還強調,古代教師,但絕不能被用作古人的奴隸。他的作品雄辯地說明了這一點。兩者都吸收了董元、範光、袁四、明武門家族的技術精髓,而且使用靈活自由,不可預測。這種學習态度的前輩,與他後來的一些優秀畫家相比,也具有深厚的影響力和自己的經驗。如:

"古代古史的起源,最不同,最相容。李北雲:"像我的病",是在不同的地方尋求相同的,不像尋求,一樣的也生病了。(于壽平的《芳香博物館的畫作》)

"繪畫必須優于古法,垂直而武斷,除了掉落的時間路徑外,洗髮乳還增添了新的樂趣。(即)

"學習不能被忽視,熟悉,然後有自己的面孔。(程方雁《山靜屋的畫》)

"任何寫書的人都是未來人們提出的一個詞。畫家無意畫畫,但畫隻是畫。我的心有自己的創造,安靜求愛,仁慈見仁慈,懂得也可。泥濘不是地方。(程大熙《習近平的苦齋畫》)

"畫中的人物,走廊,船類,易于流動的獨創性。自己寫,要自欺欺人。有教庸俗,沒有教是優雅的。(程孔彥軒《石村畫技巧》)

"今天信傳下來之後,為什麼讓古人獨處!"(程申宗軒,芥末研究)

于壽平借用唐代大藏書家李北海的話,解釋學齡前兒童要在"異地"求同存異,即不僅要尋求外表,更要學習精神力量。如果你已經深入古法,我們必須大膽放手,努力擺脫,才能獲得"新樂趣"。方凡用"熟"和"化學"來說明"自制臉"形成的過程,其精神與南田的陳述完全相同。

、

戴曦指出,一些前輩創造的"繪畫方法",也是老師們創作的,"我心裡自己創作",怎麼能"泥古"不行。孔認為,特别是某些題材,比如前輩的簡單模仿,容易流淌在"匠心"上,必須有自己的原創,才能達到"雅"風格。沈宗軒那句簡單的話,那句本應永遠是原創的,能使這一段恰如其分地結束,說明中國藝術家一向崇尚創作,并視之為最高境界。

二

前一節提到的強調"原創"和"獨特"的精神非常重要,但也要接觸一些技巧和學習對象和自然,但主要講的是主觀精神和發展人格的重要性。畢竟,繪畫不可能僅憑主觀欲望而成功,其研究、表現的對象,即創作的客觀源泉,是不能忽視的嗎?中國古代畫家和理論家早就注意到了這個問題:

"外教做,心得心。(張東)

"這不像老師,不如老師好。不如老師的心,不如做老師的創造。(宋凡坤)

"莫神好,莫勤懇,不超過滿腦子旅行看,月曆列在胸前,又看不見聖人,手不懂墨水,雷雷摔倒,無動于衷,不比我畫的多。(宋國熙《林權高志》)

"程誠從小就看湘中山的水,長途跋涉三峽門,或水或地,做自己的狀态,久久不自覺強。水墨學者,我也不知道。(宋李承軒《畫》)

"在皮包裡面,還是在好的地方,看到樹上有一種奇怪,那麼當模型"那,外面有意向發生。(袁黃公旺《書寫山水尖》)

張琦畫松樹、扛筆的名言,成為古代許多畫家的座右銘。字數不多,但意義深遠。特别是他把"大師造"放在前面,把"心的源頭"放在後面,更符合前面的感情,把情感放在後面,即物質作為客觀規律的第一意義。宋代偉大的山水畫家範光提出,"師造"的重要性大于"師人",但接下來的兩句話似乎在說"師心"更重要。我們當然不能用現代邏輯來問古人。他以"教師的心"為最後一點,與前一節提到的原創主義重要性理論有着深遠的聯系。

另一位傑出的山水畫家郭曦指出,熱愛山水畫和辛勤勞動是非常有益的,但更重要的是"充滿旅行去看",才能在創作中做到忘了聖人墨迹,獲得極大的自由!李承軒談起自己的經曆:在湖南、四川、三峽地區著名的山川地區經曆後,繪畫是"自覺強大"。他們都有觀察自然并獲得客觀感受的第一件重要的事情。如果我們必須用現代的術語來評價它們,我們也可以說它們都包含着"現實主義"的精神。但中國畫的"現實主義"絕不是機械的或純粹客觀的對自然的模仿。

其中四人之一的黃公旺,也把自己的人生經曆記錄在了自己的著作中,因為要更加生動,更能啟發人們的想象。這是這位13世紀畫家所說的話,我們今天仍在進行。當然,工具和生活表現的心情,方式是不同的。當時,西部景觀尚未發芽。

"我老師的心,我心的老師的眼睛,我老師的心是華山。(王明,華山圖測序)

"任何學過繪畫的人,看看真正的山水,學的時間很長。然後脫下男人的筆套,就沒有作家的粗俗。(明唐志馳《畫小話》)

"東源以江南真實山水為手稿;黃公旺隐玉山就是寫玉山,色小,和日包筆,遇到雲的姿态樹狀态,琳樂不放棄;國河陽要拿下真正的雲湧,山特别巧合。應該知道古代手稿,在一個大塊,苦澀的心裡,眼中的人們可以自我放縱。(沈明的畫作)

"畫泉應該不錯,聞起來像聲音。也就是說,在古代繪畫中已經看到,參觀過,也看到了真實的場景。(程賢的《繪畫秘訣》)

"知名,偏要借用風景,誤吸其魅力,長知長,并參觀名山,多知自然圖畫,足以打開心扉,自然邱頤内心融化,美制腕,再成為名筆。(程王偉《東壯畫》)

"古雲:不要破一萬卷,不一百萬裡,不作文,也就是沒辦法畫,誠意是字。如武嶽、四鎮、太白、,......今天用幾支筆墨,想論證一下它的立場,讓它的神性顯現,窮它的魔力,拿它的創造,不體驗,拿山河鈴铛,融化進去,安就能分辨出來。他束縛着一邊的人,雖然知道畫中的法則之鑰,其最後的神明表現鮮明,難免在紙上談兵也。(程唐琪《畫微》)

"從筆墨中去探索奇特,一定是山川的倒影。好老師化學,壞老師愛撫。守法者,守法者改變法院。"(程宇的《畫》)

"畫家唯一的美景不容錯過。封面舊稿件,都是闆法;(程山三的《山間漫步》)

雖然明代王家的職責警戒句顯然與範光的名言有着内在的聯系,但他的三級理論是以心(包括創造性動機、創造望和個性)為出發點,以目标為媒介,把研究對象(即客觀事物)放在最重要的位置。這似乎更符合客觀真理,而不是範光把"心"放在最決定性的位置。

唐志琦、沈炜、尹賢等重視觀望山真水的言論,繼承了黃公旺的思想和經驗,發揮了自己的作用。或者認為可以擺脫"筆集"(即現代所謂的"公式化"、"風格化"和"作家庸俗"(即缺乏自然界不斷變化的生命力),或者以郭曦的"雲頭"("取真雲造山")為例,說明古人的辛勤創造來自自然。尹賢和王偉都認為,即使古人出了名,也要觀察真實的景象。

"讀千千冊,走百萬裡"是董其昌提出的名言。唐瑜在這裡玩,認為名山的"神秀栩栩如生",一定要親身體驗,不能"談紙上談"。在指出了掌握自然的需要之後,結論是,注定要留住前輩的人的畫畫,隻是"守家"(仿佛在看家裡的仆人),"肆無忌憚"的人才能讓門口的宮廷有了新的天氣。盛大還說:"隻有自然風光,熱鬧飛濺。由此可見,所有思想開明、傑出的畫家和評論家,都在強烈主張觀察客觀事物經驗的重要性,反動地抄襲他人,閉門造車。

上述評論側重于優秀山水畫家的經驗或概括。這也不例外,創作各種主題,如人物畫家和花卉,鳥類和昆蟲。試試看:

"學會畫花,把一朵花放在一個深坑裡,靠近它,看向眼睛,然後四面八方都是花。學着畫竹子,拿一根竹子因為月夜照在它的影子上,在牆上,然後把真形的竹子從天而降。(宋國熙《林權高志》)

"太女仆了,"皇家馬在屋裡。每次路過,你都要看一整天,用客人的語言看時間。想必抽馬器的胸膛裡一定有一整匹馬,如果能積攢神,欣賞它的神靈,久久以來胸膛裡就有一匹滿滿的馬。信仰是注定的,天生高超,所謂意不分,也集中在神身上。(宋羅大靜《何林玉露》)

"曾雲無疑畫了蚱蟲,年紀大了,也更精緻了。餘文生問消息是什麼?毫無疑問,他笑了:"有沒有法律可以傳遞!一小會兒,拿草蟲籠子看看,可憐的畫夜。對它的敬畏神也沒完,重新在草叢之間看,是以開始了一天。方琦的筆,我不知道我是蚱蟲是嗎?我的草蟲?這無異于創造生物沉默掩護的機會,是沒有辦法傳遞的!""(即)

"萬物皆可師,活力在抓地力,花塢藥條,手工鑽孔外觀;為什麼粉,不假轉印,自然造型,自嘲也。"(程玉朗的《畫雕刻蟲》)

郭曦雖然是一位傑出的山水畫家,但他也學過畫花卉。他提出了從各個角度全面了解花朵的豐度和形狀。而對于畫竹子,他也同意能夠切出複雜的簡單,以竹影的國術精髓為"真形"的奇妙意義。羅大靜以李恭林的畫馬為例,稱贊他達到了"不管用意,就是關注上帝"的境界,并錄下了他與著名蚱蟲手曾雲巢的對話,解釋了觀察蚱蟲在各種環境下動态的重要性,甚至達到了自我放縱的境地。于朗的結論也是為了得到這幅畫花的"真真诠釋",隻有老師在實物上,把握其内心生活。中國畫家非常重視對客觀客體的觀察和研究,既有悠久的傳統,又有其鮮明的特點,與今天一般所謂"書寫"頗為不同。要點是,首先,需要更全面的觀察和了解,而不僅僅是片面或部分的圖像記錄。在此基礎上,我們可以"得到上帝",抓住其本質,以便在不違反客觀規律的情況下自由表達、豐富變化。有時因為對它的生長規律和形象特征有深刻的了解,才敢于消除複雜性的簡單或誇張的變化,強化其美的特點。無論是山水畫還是人物畫,花鳥畫都是如此,追求客觀客體的精神,美的本質,也與作者的思想、感受、個性一緻,絕不是機械地模仿客觀事物。

三

創新精神和教師建設的重要性已經談了很多,"教師前輩"的含義是什麼?在謝赫的六定律理論中,包括"轉移模型"列的最後一種方法。是以,人們一直普遍認為:這僅指前人的作品,是學習或複制前人作品的一種手段。唐代張彥元的《史記與六法》說:

"至于模具的轉移,這是畫家的最後一件事。但是今天的畫人,寫字外表精美,得到它的形狀,那就沒有魅力了;"

他看到法律被列在最後,不得不同意這是"畫家的最後一件事"。但下面的句子似乎在說這種方法很重要。"當時的畫人"因為這種工作不足,對力量很差,畫的東西不能算作畫("也不要畫畫")。這種沖突,在一千年或一百年後,我們很難準确推測。但張彥元在《六法》中說:"古畫或許能動它的形狀,還能動它的骨頭。他是一個來自官僚家族的大收藏家,看到前輩的優秀作品一定很多,從那段用筆的骨法來看,你也可以看出,他非常重視所謂的"骨",甚至比"移位"更重要。是以,如果"轉移模具"僅僅是表面的圖像,那麼它在六幕中最不重要。

至于謝赫本人,他是一位肖像畫家。各代民間專業畫家也使用"逝去的神"和"寫真實"而不是肖像。在許多文學作品中,有"繪畫","模型","移動繪畫"和"模仿"等名詞。也就是說,如上文所引述的張燕元的評論,在各種傳記版本中,或作為"轉移模式轉移",或作為"轉移模式寫作"。是以,這個詞的含義和界限很難确定,但主要是指臨沂,學習前人的作品應該沒有問題。這種方法對于古代肖像畫家和人物畫家來說極其重要,謝赫仍然在最後列出,很少突出"生動的魅力"和"骨法筆"之類的東西。我們再來看看畫家對學習前輩作品的态度:

"丈夫想把古人的渣滓傳給(調查)古人的渣滓,傳給前聖人的o'o,不是沒有學問和自力,信仰也是。哪裡學者首先要堅持一個家庭的身體規律,學習的成就,可以變為一個風。打嗝!源泉長流,表的盡頭是正的,然後學會創作出一門精彩的藝術,一樣精髓。要是那些報道它的人就好了。(宋漢星的《純粹風景集》)。

"繪畫昂貴,即使不是古代意義,也有古老的意義,盡管作品沒有幫助。今天",但要知道,用細筆和墨水,傅彩豐富,那就認為自己有能力。我不知道古意思是既是損失,又是百病,它也不是相當可觀的。我的畫看似簡單,但那些知道它是古代的人,是以認為它是好的。(袁趙孟軒)

"于泰雲:"畫畫不古老,比如夜遊沒有蠟燭,沒辦法進去,是以,開學的時候一定是在古先。(秦祖勇《畫金梁》)

韓認為,要知道古人的渣滓是什麼,要繼承優良的傳統,就不可能不向前者學習。向一個家庭學習,有成效,才能發展成自己的風格。"人源遠流長",就是要深學,才能有更大的發展。但也要選擇一張好的老師表,拿其精髓,才能"造出一門精彩的藝術",也能看到根本的重要性。他認為藝術傳統是他的起源,必須在此基礎上發展。這一理論對中國繪畫的演進史産生了很大的影響。

趙子昂對元代強調"畫貴有古意思",認為自己的畫就是這樣。事實上,雖然他的綠色人物畫繼承了唐朝和北宋的一些技術傳統,但也有一些新的創作(如重色和淺色的結合)。他一再鼓吹"舊意",也許是因為他是宋朝的後裔,但一直在元朝當官,當然直接繼承南宋的畫風并不友善。王偉泰、秦祖勇等諸多文藝畫家,他們把"古人"的重要性放在了夜晚的燭光上,但卻非常清晰易懂。但是對于如何擷取其本質,去其渣滓?如何制作一個新的?沒有太多的注意。這也反映出,雖然清代有一大批識字畫家,但大多對臨沂古人感到滿意,閉門造車文化盛行。當然,在明清時期,也有不少識字畫家關于如何向前者學習,提出了一些有價值的建議:

"《大米園》一章說:'書本可以通俗易懂,畫畫可以無情。封面即将獲得動力,它已經成型。繪畫但形狀,它被簡化為工藝,它的方式迷失了。(明李志華《紫桃軒》)

"古人,不是在親身上,而是在神靈裡。所給予的什麼都不是。好像不像,好像不是,不想。(沈明的畫作)。

"古人的畫,我所有的畫。那裡讨厭我沒有看到古人,讨厭古人看不到我的歎息!是以,古人總是想适度的風格,跟古人的規則,不要用古人的丘陵路徑。提示:"筆應該是舊的,風景應該是新的。"問題出在哪裡,不是古人"的漣漪。(程唐堂的《畫微》)。

"臨沂是六法的典範,但得到古人的意圖并沒有錯。否則,它與孩子的列印副本不同。丈夫聖人的話被聖人的記載所固定,而聖人的話是假的。一遍又一遍,瘦子漸漸變胖,調音器已經直了,到幾十次,都是非原創的。這不是為了生理學,在繪畫方法上也不清楚為什麼。可以脫稿,軸到人懷裡,邊徐臨沂,臨沂不容易說!(程義貴的《山的畫》)

"繪畫必須是古人,是家庭的展覽,然後獻給一兩個。臨沂看戲,熟悉了很久,能自己再做一眼,不為以前的人走路。古人打算先用筆來精彩,學者們從筆墨尋求法則的程度,從筆墨尋求理性,也從沒有墨水的筆中參與法,從筆墨到神靈,幾位求神,進到技巧!(秦祖勇《畫金梁》)。

李志華重複了賴斯元章的觀點,認為繪畫隻能是林(即把原畫放進去,看它來學習畫畫,不一定完全畫一樣,)才能獲得"潛能",就是學習原作的整體氣勢。如果你去飛蛾(用樣品葫蘆覆寫原件,或者通過其他方式模仿它),你隻能得到形狀,而不是憤怒,并成為工匠的複制品。沈偉走得更遠,認為臨沂要學習以前的人的作品,專注于"上帝意志",做和喜歡和不喜歡,求愛,風格相似,是明智之舉。

唐瑜談起臨沂的經曆,首先要與古人進行情感交流,仿佛臨沂的作品是自己的作品,然後有目的,着力學習其精髓,才能"去古人",創新境界。冀貴還強調要"拿到古人的意圖",但不是簡單的機械模仿。秦祖勇說比較全面,可以進博會後再做一兩次深入研究。臨沂與觀者相結合,了解、掌握古代法學、神學等奧秘,"能自我造另一隻眼"。這既是一種重要的學習方法,也是從繼承到創新的過程的概述。當然,在這個問題上有一些不同的觀點或補充:

"畫家必須來看看,學習文本的裘德必須對段落有所了解,并且能夠像我希望的那樣在精神圖像之間從中學習。如果隻是尋求它的形狀,那麼抄襲以前認為文本又有何不同。......如果植物保留一個并規則,随着時間的推移必須産生一個習慣,甚至不會到最後。粘可以知道它的弊端不能長久,是以自向、自權自大的精神,向古人的規則,開放自己的生活,不攻擊,和自然的,可以是古人和同一個性格,也就是說,可以傳給後代和當之無愧,進而成為它的門戶。......讓它成為一個特殊的蕭家,不會在蜻蜓重新進入後,在家庭回歸之後?也就是說,或者說已經,是所謂的奴隸書隻是一個鼻涕蟲!一起畫畫,就是這個可以推。(程申宗軒《芥末船畫》)

"如果它的食物是古老的,它就會改變并變成自我造成的;第二天,興趣可以跨越一千年。(即)

"古畫,首先要仔細複習一下玩法,這樣路徑又用筆、墨水、意向都存放在胸膛裡,然後自然而然地沖到手腕上。筆不能再被看見了,看不出它敬虔的意味的美妙。(Ching Chandu, "The Memory of the Curler")

"能夠加入古人的好畫家,以及能夠與古人分離的再能量,都會通過。(程秉義《廬山徒步之旅》)

"就他們的氣質,普遍性,教師承諾,家庭法而言,每個人都在近處并獲得了收益。讓它的工作向有能力的人,讓它的創造者到上帝面前,讓它比逃避更優越。後者的人往往是由他們的前輩制作的,他們的畫作是可以制作的,他們的原籍地也是僞造的。"(即)

"古人必須接受法律,他們必須從中選擇好處。它有一些不合情理的東西可以改變。遮住自己的傀儡,不必盲目服從,也不必用這個來抹去一切。上帝是智慧的,正是生活在那裡的人們。(現代陳恒科)

如沈宗軒認為,如果植物養家糊口,容易成為一種"習慣",應該是"向古人的規則,開啟自己的生活"。"成為一個家庭是很自然的。如果王偉後來出的和王偉志一樣,不過是"奴書"!他要求吃古,讓"第二天,一口氣就能流過一千年"!千度倡導先對前人的良好作用,不用付出親的深刻了解。尹秉義認為,學習古人要能夠分離,才能得到它的精髓。那些參觀或制作假畫的人一定不能有他們的微妙之處。現代陳恒科談到從傳統中學習要"選好又從",應該根據自己對意圖的了解去體驗,摒棄其糟粕,不必盲目追随。

在傳承傳統的問題上,中國曆來十分重視。在藝術領域,那些比較抽象的人,比如音樂、書法,都要以以前的人的作品為藍本。從淺到深,從一個學派到其他學派,智者可以逐漸做到原創,一般也可以延續傳統之美,在秋節抱着民族文化,到鼎盛時期更加發達。造型藝術略有不同,其表現對象是一個客觀實體,學者們除了強調表演技巧(即對形式美的掌握)之外,表達的對象是千變萬化的,社會、自然,一切都是在不斷發展。作者的思想感受和審美觀也在不斷演變和不同,是以在學習傳統手法的同時,要"走百萬裡",深入觀察和了解要表達的主題的形象和精神特征。曆代優秀畫家和理論家的要求也是如此。創新的目的是為了"創新"和"得到上帝",但手段不僅要學習優秀的傳統技巧,還要觀察和了解表達的對象,這兩者都是不可或缺的。

其學習步驟:傳統習慣是拜訪前輩,學習表演技巧(用音樂、戲劇、書法等),然後深入觀察和研究客觀對象,整合,并有原創性。元朝以後的許多文藝畫家,對前輩感到滿意,不可避免地失去了活力和創造精神,甚至失去了謬誤和平庸,玷污了傳統藝術的輝煌和傑出成就。然而,自19世紀末以來,西方繪畫被引入中國,并且有許多學者,他們的步驟從素描開始,并且往往在進階階段采取"寫作作為創作"。描繪光線的變化成為一個重要因素。從高度重視"形"到完全放棄"形",追求絕對抽象,在各個時期出現了各種學派。這是"不相似"對中國畫的要求,使作者的個性、情感、精神生活的表達對象和精神變化的技術形式融為一體,并賦予其趣味性。

近代以來,一批中國畫界已經從筆墨技法、風格形式到題材内容上成功創新,畫家們可以看到齊白石、黃秉紅、徐曉紅、林風眠、張大千......他們每個人都對繪畫技巧有着深刻的把握,對傳統繪畫理論有着深刻的了解,正是在自己了解、掌握和了解的基礎上,才産生了成功的創新,創造未來。這些創新也是時代的變化、社會生活的進步、公衆審美需求的逐漸變化,再加上藝術家的勤奮思考、大膽的嘗試和反複的實踐而逐漸成熟、完美,而不是憑空想象或短時間就能創造出來。這些藝術家的卓越也與他們的個人修養和審美卓越有關,而不是"新或好"。

中西畫之是以具有不同的特點,是因為不同的哲學思想、不同的文化傳統、不同的審美習慣和不同的社會條件,不分析彼此的本質和渣滓,一味地從人那裡放棄,一直為當代許多傑出的畫家所不取。是以,重溫對傳統繪畫理論的贊美,稍加點評,才能追求真正的藝術創作精神。