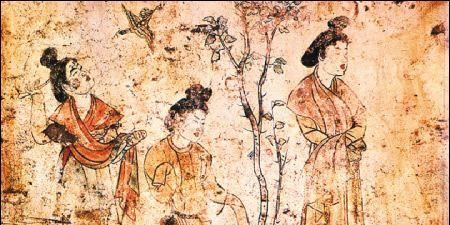

<h1>重温中国古代绘画中的创新理念</h1>

"创造"和"继承"是中国画理论中的一对矛盾,也是当前中国画创作中值得关注的问题。很多老画家认为,谈中国画创新,不讲究传承。也有不少人学过西画,尤其是接触过千变万化的西方现代艺术流派后,认为中国画已经老了,正在变老,应该彻底更新,开始新的炉子。对于这个大问题必须单独讨论,仅仅从我国古画理论的创作和继承的角度来探讨相关论点并非没有帮助。

深受中国哲学影响的古代画家和理论家,历来高度重视创作精神,在历史进程中造就了许多具有创造精神的优秀画家,他们都反映了这种对创新和原创思想的需求。让我们试试:

"苟新,新一天,日复一日。(《李记唐书》)

"在六合一中,前往九州的旅行,独一无二,是独一无二的。一个独特的人是最有价值的。"(战国,《十一号庄子》)

"与世界独处的精神,而不是与一切独处的精神。(战国,《庄子世界33》)

"傅丹清很精彩,不易说,虽然质量古意,而且文字改变了现状。(南北朝陈瑶最"延续的绘画和序列")

"不做就讲,不要在画之前说。(南北朝齐谢赫的《古画与前奏曲》)

在我们看来,上塘时代铜器上的铭文,是一种非常坚定的表达,表达了对新(或创新)的态度:有一天"新"不能满足,要继续"新",永远"新"。这是开拓者的精神;老庄的思想对我国后代画家(尤其是山水画家)有很大的影响,他把"人"和"自然"融为一体,也把"独特与精神交流",做天地之间的"独特人"、"独特"。在古代和现代中国和国外倡导创新时,有多少人能有这种思维状态?他们在生活实践和创造性实践中能体现出多少?

对于南北两代画家的绘画理论,有宗的"长神"理论,王伟的"用一管笔,太虚身"。"虽然不清楚是"原创"还是"独特",但其不羁的精神和庄子的思想是一样的。至于谢赫和姚明最苛刻的画作,非常简单明了。谢燕益的《六法则》虽然有"转移模式"的方法,但也指出,首先要"做"(即要有新的想法),不能只是"叙事"(指重复创作前人)。姚明最"文字改变现状",也给绘画风格,变得适合当下的新鲜感。

宋代画家进一步阐述了创造与继承之间的关系。对清初的石陶来说,也是原有精神发挥最为生动的重要性:

"学习绘画,与学习书籍没有什么不同。今天拿王,俞,刘,长将进入它仿佛。至于大人达斯,不合二为一,会被接受和阅读,被广泛讨论,让我成为一个家庭,然后为。(宋国熙《林权高志》)

"在古代,创造性的自我,创造的工作。(宋刘道尔《圣代名画评》)

"今天人们不知道这一点,运动的某个家庭点可以基于,不像某个景观不能长期传递;是我为某个家庭服务,而不是为我服务某个家庭。甚至逼得像一家人一样,也吃了一块耳朵,在我自己!......我为我准备了它,我为我拥有了它。古眉不能生出我的脸,古肺不能进入我的肠子;我自发地露出我的肺,露出我的眉毛,即使有时碰到某个家,是某个家在我身上,不是我的过去为某个家庭也,自然也授予了,我在古代什么老师没有?"(程石原寺《苦瓜僧的画》)

"在莫海中性定下精神,笔下决定生活,规模变了发骨,乱乱放出光芒。即使笔不写笔,墨水不墨水,绘画不画,拥有我。"(即)

"山河造就山河也,山川出山也出,山川也出山,寻气打水也,山川和精神的痕迹也。(即)

"主人的古人可以,但古人的奴隶是形影不离的"(程世元基)

郭曦认为,学习绘画和书法是一样的,一般人学习一个家庭也可以是相似的。但对人有更高的要求,就要"看一看",广泛吸收别人的长处,才能做到自给自足,才能成功。刘道尔的思想应该比较自由,他认为古代绘画没有一定的规律,而是自己的创造力,来展现宇宙的规律。还包含庄子"独特与天地精神交流"的意思。

对石涛强调的独创精神和个性表演,不仅在中国古代,直到现代艺术也是独一无二的,也就是说,在西方现代倡导表达个性画家的演讲中,没有这种惊人的语言。他不仅鄙视模仿前辈,称其为"吃一块食物",还认为古人的眉毛和肺不能自己生长。要"定灵"、"换发骨",可以拼命,只要"拥有我"!这个"我"可以代替山川说话,不清楚谁"生"为谁。这里也体现了"忘我"的精神,它是庄子的世界和我为境界。"只有我"和"忘记我",这是许多原创画家的共同特征。

石涛并不是完全否定从前者身上学习。他还强调,古代教师,但绝不能被用作古人的奴隶。他的作品雄辩地说明了这一点。两者都吸收了董元、范光、袁四、明武门家族的技术精髓,而且使用灵活自由,不可预测。这种学习态度的前辈,与他后来的一些优秀画家相比,也具有深厚的影响力和自己的经验。如:

"古代古史的起源,最不同,最兼容。李北云:"像我的病",是在不同的地方寻求相同的,不像寻求,一样的也生病了。(于寿平的《芳香博物馆的画作》)

"绘画必须优于古法,垂直而武断,除了掉落的时间路径外,洗发水还增添了新的乐趣。(即)

"学习不能被忽视,熟悉,然后有自己的面孔。(程方雁《山静屋的画》)

"任何写书的人都是未来人们提出的一个词。画家无意画画,但画只是画。我的心有自己的创造,安静求爱,仁慈见仁慈,懂得也可。泥泞不是地方。(程大熙《习近平的苦斋画》)

"画中的人物,走廊,船类,易于流动的独创性。自己写,要自欺欺人。有教庸俗,没有教是优雅的。(程孔彦轩《石村画技巧》)

"今天信传下来之后,为什么让古人独处!"(程申宗轩,芥末研究)

于寿平借用唐代大藏书家李北海的话,解释学龄前儿童要在"异地"求同存异,即不仅要寻求外表,更要学习精神力量。如果你已经深入古法,我们必须大胆放手,努力摆脱,才能获得"新乐趣"。方凡用"熟"和"化学"来说明"自制脸"形成的过程,其精神与南田的陈述完全相同。

、

戴曦指出,一些前辈创造的"绘画方法",也是老师们创作的,"我心里自己创作",怎么能"泥古"不行。孔认为,特别是某些题材,比如前辈的简单模仿,容易流淌在"匠心"上,必须有自己的原创,才能达到"雅"风格。沈宗轩那句简单的话,那句本应永远是原创的,能使这一段恰如其分地结束,说明中国艺术家一向崇尚创作,并视之为最高境界。

二

前一节提到的强调"原创"和"独特"的精神非常重要,但也要接触一些技巧和学习对象和自然,但主要讲的是主观精神和发展人格的重要性。毕竟,绘画不可能仅凭主观欲望而成功,其研究、表现的对象,即创作的客观源泉,是不能忽视的吗?中国古代画家和理论家早就注意到了这个问题:

"外教做,心得心。(张东)

"这不像老师,不如老师好。不如老师的心,不如做老师的创造。(宋凡坤)

"莫神好,莫勤恳,不超过满脑子旅行看,日历列在胸前,又看不见圣人,手不懂墨水,雷雷摔倒,无动于衷,不比我画的多。(宋国熙《林权高志》)

"程诚从小就看湘中山的水,长途跋涉三峡门,或水或地,做自己的状态,久久不自觉强。水墨学者,我也不知道。(宋李承轩《画》)

"在皮包里面,还是在好的地方,看到树上有一种奇怪,那么当模型"那,外面有意向发生。(袁黄公旺《书写山水尖》)

张琦画松树、扛笔的名言,成为古代许多画家的座右铭。字数不多,但意义深远。特别是他把"大师造"放在前面,把"心的源头"放在后面,更符合前面的感情,把情感放在后面,即物质作为客观规律的第一意义。宋代伟大的山水画家范光提出,"师造"的重要性大于"师人",但接下来的两句话似乎在说"师心"更重要。我们当然不能用现代逻辑来问古人。他以"教师的心"为最后一点,与前一节提到的原创主义重要性理论有着深远的联系。

另一位杰出的山水画家郭曦指出,热爱山水画和辛勤劳动是非常有益的,但更重要的是"充满旅行去看",才能在创作中做到忘了圣人墨迹,获得极大的自由!李承轩谈起自己的经历:在湖南、四川、三峡地区著名的山川地区经历后,绘画是"自觉强大"。他们都有观察自然并获得客观感受的第一件重要的事情。如果我们必须用现代的术语来评价它们,我们也可以说它们都包含着"现实主义"的精神。但中国画的"现实主义"绝不是机械的或纯粹客观的对自然的模仿。

其中四人之一的黄公旺,也把自己的人生经历记录在了自己的著作中,因为要更加生动,更能启发人们的想象。这是这位13世纪画家所说的话,我们今天仍在进行。当然,工具和生活表现的心情,方式是不同的。当时,西部景观尚未发芽。

"我老师的心,我心的老师的眼睛,我老师的心是华山。(王明,华山图测序)

"任何学过绘画的人,看看真正的山水,学的时间很长。然后脱下男人的笔套,就没有作家的粗俗。(明唐志驰《画小话》)

"东源以江南真实山水为手稿;黄公旺隐玉山就是写玉山,色小,和日包笔,遇到云的姿态树状态,琳乐不放弃;国河阳要拿下真正的云涌,山特别巧合。应该知道古代手稿,在一个大块,苦涩的心里,眼中的人们可以自我放纵。(沈明的画作)

"画泉应该不错,闻起来像声音。也就是说,在古代绘画中已经看到,参观过,也看到了真实的场景。(程贤的《绘画秘诀》)

"知名,偏要借用风景,误吸其魅力,长知长,并参观名山,多知自然图画,足以打开心扉,自然邱颐内心融化,美制腕,再成为名笔。(程王伟《东壮画》)

"古云:不要破一万卷,不一百万里,不作文,也就是没办法画,诚意是字。如武岳、四镇、太白、,......今天用几支笔墨,想论证一下它的立场,让它的神性显现,穷它的魔力,拿它的创造,不体验,拿山河铃铛,融化进去,安就能分辨出来。他束缚着一边的人,虽然知道画中的法则之钥,其最后的神明表现鲜明,难免在纸上谈兵也。(程唐琪《画微》)

"从笔墨中去探索奇特,一定是山川的倒影。好老师化学,坏老师爱抚。守法者,守法者改变法院。"(程宇的《画》)

"画家唯一的美景不容错过。封面旧稿件,都是板法;(程山三的《山间漫步》)

虽然明代王家的职责警戒句显然与范光的名言有着内在的联系,但他的三级理论是以心(包括创造性动机、创造望和个性)为出发点,以目标为媒介,把研究对象(即客观事物)放在最重要的位置。这似乎更符合客观真理,而不是范光把"心"放在最决定性的位置。

唐志琦、沈炜、尹贤等重视观望山真水的言论,继承了黄公旺的思想和经验,发挥了自己的作用。或者认为可以摆脱"笔集"(即现代所谓的"公式化"、"风格化"和"作家庸俗"(即缺乏自然界不断变化的生命力),或者以郭曦的"云头"("取真云造山")为例,说明古人的辛勤创造来自自然。尹贤和王伟都认为,即使古人出了名,也要观察真实的景象。

"读千千册,走百万里"是董其昌提出的名言。唐瑜在这里玩,认为名山的"神秀栩栩如生",一定要亲身体验,不能"谈纸上谈"。在指出了掌握自然的需要之后,结论是,注定要留住前辈的人的画画,只是"守家"(仿佛在看家里的仆人),"肆无忌惮"的人才能让门口的宫廷有了新的天气。盛大还说:"只有自然风光,热闹飞溅。由此可见,所有思想开明、杰出的画家和评论家,都在强烈主张观察客观事物经验的重要性,反动地抄袭他人,闭门造车。

上述评论侧重于优秀山水画家的经验或概括。这也不例外,创作各种主题,如人物画家和花卉,鸟类和昆虫。试试看:

"学会画花,把一朵花放在一个深坑里,靠近它,看向眼睛,然后四面八方都是花。学着画竹子,拿一根竹子因为月夜照在它的影子上,在墙上,然后把真形的竹子从天而降。(宋国熙《林权高志》)

"太女仆了,"皇家马在屋里。每次路过,你都要看一整天,用客人的语言看时间。想必抽马器的胸膛里一定有一整匹马,如果能积攒神,欣赏它的神灵,久久以来胸膛里就有一匹满满的马。信仰是注定的,天生高超,所谓意不分,也集中在神身上。(宋罗大静《何林玉露》)

"曾云无疑画了蚱虫,年纪大了,也更精致了。余文生问消息是什么?毫无疑问,他笑了:"有没有法律可以传递!一小会儿,拿草虫笼子看看,可怜的画夜。对它的敬畏神也没完,重新在草丛之间看,所以开始了一天。方琦的笔,我不知道我是蚱虫是吗?我的草虫?这无异于创造生物沉默掩护的机会,是没有办法传递的!""(即)

"万物皆可师,活力在抓地力,花坞药条,手工钻孔外观;为什么粉,不假转印,自然造型,自嘲也。"(程玉朗的《画雕刻虫》)

郭曦虽然是一位杰出的山水画家,但他也学过画花卉。他提出了从各个角度全面了解花朵的丰度和形状。而对于画竹子,他也同意能够切出复杂的简单,以竹影的武术精髓为"真形"的奇妙意义。罗大静以李恭林的画马为例,称赞他达到了"不管用意,就是关注上帝"的境界,并录下了他与著名蚱虫手曾云巢的对话,解释了观察蚱虫在各种环境下动态的重要性,甚至达到了自我放纵的境地。于朗的结论也是为了得到这幅画花的"真真诠释",只有老师在实物上,把握其内心生活。中国画家非常重视对客观客体的观察和研究,既有悠久的传统,又有其鲜明的特点,与今天一般所谓"书写"颇为不同。要点是,首先,需要更全面的观察和理解,而不仅仅是片面或部分的图像记录。在此基础上,我们可以"得到上帝",抓住其本质,以便在不违反客观规律的情况下自由表达、丰富变化。有时因为对它的生长规律和形象特征有深刻的了解,才敢于消除复杂性的简单或夸张的变化,强化其美的特点。无论是山水画还是人物画,花鸟画都是如此,追求客观客体的精神,美的本质,也与作者的思想、感受、个性一致,绝不是机械地模仿客观事物。

三

创新精神和教师建设的重要性已经谈了很多,"教师前辈"的含义是什么?在谢赫的六定律理论中,包括"转移模型"列的最后一种方法。因此,人们一直普遍认为:这仅指前人的作品,是学习或复制前人作品的一种手段。唐代张彦元的《史记与六法》说:

"至于模具的转移,这是画家的最后一件事。但是今天的画人,写字外表精美,得到它的形状,那就没有魅力了;"

他看到法律被列在最后,不得不同意这是"画家的最后一件事"。但下面的句子似乎在说这种方法很重要。"当时的画人"因为这种工作不足,对力量很差,画的东西不能算作画("也不要画画")。这种矛盾,在一千年或一百年后,我们很难准确推测。但张彦元在《六法》中说:"古画或许能动它的形状,还能动它的骨头。他是一个来自官僚家族的大收藏家,看到前辈的优秀作品一定很多,从那段用笔的骨法来看,你也可以看出,他非常重视所谓的"骨",甚至比"移位"更重要。因此,如果"转移模具"仅仅是表面的图像,那么它在六幕中最不重要。

至于谢赫本人,他是一位肖像画家。各代民间专业画家也使用"逝去的神"和"写真实"而不是肖像。在许多文学作品中,有"绘画","模型","移动绘画"和"模仿"等名词。也就是说,如上文所引述的张燕元的评论,在各种传记版本中,或作为"转移模式转移",或作为"转移模式写作"。因此,这个词的含义和界限很难确定,但主要是指临沂,学习前人的作品应该没有问题。这种方法对于古代肖像画家和人物画家来说极其重要,谢赫仍然在最后列出,很少突出"生动的魅力"和"骨法笔"之类的东西。我们再来看看画家对学习前辈作品的态度:

"丈夫想把古人的渣滓传给(调查)古人的渣滓,传给前圣人的o'o,不是没有学问和自力,信仰也是。哪里学者首先要坚持一个家庭的身体规律,学习的成就,可以变为一个风。打嗝!源泉长流,表的尽头是正的,然后学会创作出一门精彩的艺术,一样精髓。要是那些报道它的人就好了。(宋汉星的《纯粹风景集》)。

"绘画昂贵,即使不是古代意义,也有古老的意义,尽管作品没有帮助。今天",但要知道,用细笔和墨水,傅彩丰富,那就认为自己有能力。我不知道古意思是既是损失,又是百病,它也不是相当可观的。我的画看似简单,但那些知道它是古代的人,所以认为它是好的。(袁赵孟轩)

"于泰云:"画画不古老,比如夜游没有蜡烛,没办法进去,所以,开学的时候一定是在古先。(秦祖勇《画金梁》)

韩认为,要知道古人的渣滓是什么,要继承优良的传统,就不可能不向前者学习。向一个家庭学习,有成效,才能发展成自己的风格。"人源远流长",就是要深学,才能有更大的发展。但也要选择一张好的老师表,拿其精髓,才能"造出一门精彩的艺术",也能看到根本的重要性。他认为艺术传统是他的起源,必须在此基础上发展。这一理论对中国绘画的演进史产生了很大的影响。

赵子昂对元代强调"画贵有古意思",认为自己的画就是这样。事实上,虽然他的绿色人物画继承了唐朝和北宋的一些技术传统,但也有一些新的创作(如重色和浅色的结合)。他一再鼓吹"旧意",也许是因为他是宋朝的后裔,但一直在元朝当官,当然直接继承南宋的画风并不方便。王伟泰、秦祖勇等诸多文艺画家,他们把"古人"的重要性放在了夜晚的烛光上,但却非常清晰易懂。但是对于如何获取其本质,去其渣滓?如何制作一个新的?没有太多的注意。这也反映出,虽然清代有一大批识字画家,但大多对临沂古人感到满意,闭门造车文化盛行。当然,在明清时期,也有不少识字画家关于如何向前者学习,提出了一些有价值的建议:

"《大米园》一章说:'书本可以通俗易懂,画画可以无情。封面即将获得动力,它已经成型。绘画但形状,它被简化为工艺,它的方式迷失了。(明李志华《紫桃轩》)

"古人,不是在亲身上,而是在神灵里。所给予的什么都不是。好像不像,好像不是,不想。(沈明的画作)。

"古人的画,我所有的画。那里讨厌我没有看到古人,讨厌古人看不到我的叹息!因此,古人总是想适度的风格,跟古人的规则,不要用古人的丘陵路径。提示:"笔应该是旧的,风景应该是新的。"问题出在哪里,不是古人"的涟漪。(程唐堂的《画微》)。

"临沂是六法的典范,但得到古人的意图并没有错。否则,它与孩子的打印副本不同。丈夫圣人的话被圣人的记载所固定,而圣人的话是假的。一遍又一遍,瘦子渐渐变胖,调音器已经直了,到几十次,都是非原创的。这不是为了生理学,在绘画方法上也不清楚为什么。可以脱稿,轴到人怀里,边徐临沂,临沂不容易说!(程义贵的《山的画》)

"绘画必须是古人,是家庭的展览,然后献给一两个。临沂看戏,熟悉了很久,能自己再做一眼,不为以前的人走路。古人打算先用笔来精彩,学者们从笔墨寻求法则的程度,从笔墨寻求理性,也从没有墨水的笔中参与法,从笔墨到神灵,几位求神,进到技巧!(秦祖勇《画金梁》)。

李志华重复了赖斯元章的观点,认为绘画只能是林(即把原画放进去,看它来学习画画,不一定完全画一样,)才能获得"潜能",就是学习原作的整体气势。如果你去飞蛾(用样品葫芦覆盖原件,或者通过其他方式模仿它),你只能得到形状,而不是愤怒,并成为工匠的复制品。沈伟走得更远,认为临沂要学习以前的人的作品,专注于"上帝意志",做和喜欢和不喜欢,求爱,风格相似,是明智之举。

唐瑜谈起临沂的经历,首先要与古人进行情感交流,仿佛临沂的作品是自己的作品,然后有目的,着力学习其精髓,才能"去古人",创新境界。冀贵还强调要"拿到古人的意图",但不是简单的机械模仿。秦祖勇说比较全面,可以进博会后再做一两次深入研究。临沂与观者相结合,理解、掌握古代法学、神学等奥秘,"能自我造另一只眼"。这既是一种重要的学习方法,也是从继承到创新的过程的概述。当然,在这个问题上有一些不同的观点或补充:

"画家必须来看看,学习文本的裘德必须对段落有所了解,并且能够像我希望的那样在精神图像之间从中学习。如果只是寻求它的形状,那么抄袭以前认为文本又有何不同。......如果植物保留一个并规则,随着时间的推移必须产生一个习惯,甚至不会到最后。粘可以知道它的弊端不能长久,所以自向、自权自大的精神,向古人的规则,开放自己的生活,不攻击,和自然的,可以是古人和同一个性格,也就是说,可以传给后代和当之无愧,进而成为它的门户。......让它成为一个特殊的萧家,不会在蜻蜓重新进入后,在家庭回归之后?也就是说,或者说已经,是所谓的奴隶书只是一个鼻涕虫!一起画画,就是这个可以推。(程申宗轩《芥末船画》)

"如果它的食物是古老的,它就会改变并变成自我造成的;第二天,兴趣可以跨越一千年。(即)

"古画,首先要仔细复习一下玩法,这样路径又用笔、墨水、意向都存放在胸膛里,然后自然而然地冲到手腕上。笔不能再被看见了,看不出它敬虔的意味的美妙。(Ching Chandu, "The Memory of the Curler")

"能够加入古人的好画家,以及能够与古人分离的再能量,都会通过。(程秉义《庐山徒步之旅》)

"就他们的气质,普遍性,教师承诺,家庭法而言,每个人都在近处并获得了收益。让它的工作向有能力的人,让它的创造者到上帝面前,让它比逃避更优越。后者的人往往是由他们的前辈制作的,他们的画作是可以制作的,他们的原籍地也是伪造的。"(即)

"古人必须接受法律,他们必须从中选择好处。它有一些不合情理的东西可以改变。遮住自己的傀儡,不必盲目服从,也不必用这个来抹去一切。上帝是智慧的,正是生活在那里的人们。(现代陈恒科)

如沈宗轩认为,如果植物养家糊口,容易成为一种"习惯",应该是"向古人的规则,开启自己的生活"。"成为一个家庭是很自然的。如果王伟后来出的和王伟志一样,不过是"奴书"!他要求吃古,让"第二天,一口气就能流过一千年"!千度倡导先对前人的良好作用,不用付出亲的深刻理解。尹秉义认为,学习古人要能够分离,才能得到它的精髓。那些参观或制作假画的人一定不能有他们的微妙之处。现代陈恒科谈到从传统中学习要"选好又从",应该根据自己对意图的理解去体验,摒弃其糟粕,不必盲目追随。

在传承传统的问题上,中国历来十分重视。在艺术领域,那些比较抽象的人,比如音乐、书法,都要以以前的人的作品为蓝本。从浅到深,从一个学派到其他学派,智者可以逐渐做到原创,一般也可以延续传统之美,在秋节抱着民族文化,到鼎盛时期更加发达。造型艺术略有不同,其表现对象是一个客观实体,学者们除了强调表演技巧(即对形式美的掌握)之外,表达的对象是千变万化的,社会、自然,一切都是在不断发展。作者的思想感受和审美观也在不断演变和不同,所以在学习传统手法的同时,要"走百万里",深入观察和理解要表达的主题的形象和精神特征。历代优秀画家和理论家的要求也是如此。创新的目的是为了"创新"和"得到上帝",但手段不仅要学习优秀的传统技巧,还要观察和理解表达的对象,这两者都是不可或缺的。

其学习步骤:传统习惯是拜访前辈,学习表演技巧(用音乐、戏剧、书法等),然后深入观察和研究客观对象,整合,并有原创性。元朝以后的许多文艺画家,对前辈感到满意,不可避免地失去了活力和创造精神,甚至失去了谬误和平庸,玷污了传统艺术的辉煌和杰出成就。然而,自19世纪末以来,西方绘画被引入中国,并且有许多学者,他们的步骤从素描开始,并且往往在高级阶段采取"写作作为创作"。描绘光线的变化成为一个重要因素。从高度重视"形"到完全放弃"形",追求绝对抽象,在各个时期出现了各种学派。这是"不相似"对中国画的要求,使作者的个性、情感、精神生活的表达对象和精神变化的技术形式融为一体,并赋予其趣味性。

近代以来,一批中国画界已经从笔墨技法、风格形式到题材内容上成功创新,画家们可以看到齐白石、黄秉红、徐晓红、林风眠、张大千......他们每个人都对绘画技巧有着深刻的把握,对传统绘画理论有着深刻的理解,正是在自己理解、掌握和理解的基础上,才产生了成功的创新,创造未来。这些创新也是时代的变化、社会生活的进步、公众审美需求的逐渐变化,再加上艺术家的勤奋思考、大胆的尝试和反复的实践而逐渐成熟、完美,而不是凭空想象或短时间就能创造出来。这些艺术家的卓越也与他们的个人修养和审美卓越有关,而不是"新或好"。

中西画之所以具有不同的特点,是因为不同的哲学思想、不同的文化传统、不同的审美习惯和不同的社会条件,不分析彼此的本质和渣滓,一味地从人那里放弃,一直为当代许多杰出的画家所不取。因此,重温对传统绘画理论的赞美,稍加点评,才能追求真正的艺术创作精神。