文/小熊貓

自從北宋建立以來,一直受到北方遼與西夏的武力威脅。其中遼對宋的威脅最大,為此宋太宗在位期間多次發動北伐,希望能夠解決北方的禍患。但是随着高粱河之戰的失敗,宋朝實力受損,但是宋太宗很不甘心,下定決心還要北伐燕雲,用武力收複燕雲十六州。

他在尋找合适的時機,遼聖宗以幼小即皇帝位,他認為最好的時機來到了,其周圍的一些大臣明知他有此意,為了讨取他的歡心和重用,極力勸告他不要錯過此難得的機會,可以說是一拍即合。從太平興國八年(遼統和元年,983年)到雍熙三年(遼統和四年,986年)的三四年間,宋太宗做了許多準備工作,包括籌集軍用的糧草、調整軍事部署、任命官吏、偵探出兵的路線等。然而這次北伐最後卻以損兵折将而告終,其失敗的原因何在?

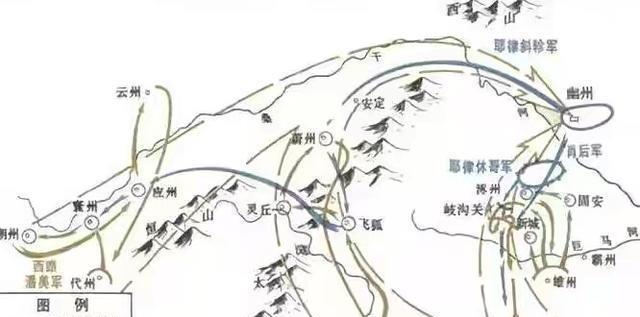

(雍熙北伐行軍圖)

宋遼兩國:軍事部署及實力

從軍事部署及軍事實力方面分析,北宋為了加強中央集權,皇權至上采用的立國之策就是"重文輕武",以文立國,收回了兵權,防止出現唐末藩鎮割據的重演。在這種社會風氣下,越來越多的人棄武從文,古代漢人身上的尚武精神日漸衰弱,北宋的軍事實力也逐漸消退。

而且宋朝"積貧積弱",中央财政緊張,沒有富足的資金、錢财。導緻軍隊沒有資金,軍隊腐敗也是很嚴重的問題,武将貪财貨、兼并土地成風已經成為了一個嚴重的社會問題。當時北宋的軍紀也是很成問題,軍紀渙散、紀律不嚴明,可想而知戰鬥力如何。

然而,遼國屬于契丹遊牧民族,是馬背上的民族,戰鬥力可想而知。遼國制定了這樣的規定:"凡民年十五以上,五十以下,隸兵籍。"也就是說,遼國的成年男子,幾乎都是士兵。而且遼軍以騎兵為主,遼國軍隊的戰鬥力不斷上升,對于宋朝來講差距明顯展現出來。

宋遼兩國:統治集團戰略決策

北宋統治集團中宋太宗世人評價為,"北宋之亡,亡國于太宗",何出此言,他志大才疏,昧不知兵,寡廉鮮恥而又心胸狹窄,也就是俗說的德不配位。他在一系列的政治舉措雖然出有成效,但是宋太宗的一意孤行,宋軍連續在戰争中遭遇慘敗,軍隊開始懷疑自己的作戰能力,逐漸失去了必勝的決心。

趙光義雍熙北伐的時候他得隴望蜀,不顧師老兵疲,強制要求手下士兵再接再厲,想一舉拿下石敬瑭割給契丹的幽雲十六州。不成熟的軍事指揮,連累了中原将士,接下來的高粱河之戰,宋軍全線潰敗,趙光義自己也頗為狼狽,大腿中了箭,騎不了馬,最後還是搭乘驢車勉強逃回。他不顧将士死活,沒有大的胸懷大志,隻能貪圖小利。

而遼朝的蕭太後雖是女輩,面對混亂的政治局面,迅速穩定時局,勵精圖治,帶領遼國步入強盛之列的女子,絕對算得上是一位女強人。保證了遼國的安甯,避免了生靈塗炭,使老百姓安居樂業,促進了遼國經濟的繁榮和社會的進步。

宋朝統治集團内部沖突

北伐燕雲是舉國大事,然而"初議興兵,上獨與樞密院計議,一日至六召,中書不預聞。及敗,召樞密院使王顯,副使張齊賢、王沔,謂曰:'卿等共視朕,自今複作如此事否?'上既推誠悔過,顯等鹹愧懼,若無所容"。據此可知,宋朝二次北伐燕雲是他與樞密院商定的,朝廷的其他官府"不預聞",即全不知道。此等大事如何神秘至此?原因隻有一個,即其他朝廷重臣不贊成北伐燕雲。

(趙普畫像)

趙普是陳橋兵變的老臣,"雍熙三年春,大軍出讨幽薊,久未班師"。趙普對此心存疑慮,他給宋太宗上了兩份很長的,他不贊成北伐,稱:"所失者多,所得者少。"他針對當時的形勢指出:"陛下非次興兵,必因偏聽,小人傾側,但解欺君,事成則獲利于身,不成則贻憂于國。

"又稱:"奸人但說契丹時逢暗主,地有災星,以此為詞,曲中聖旨。殊不知蕃戎上下,幽州俱置生涯,土宿照臨,外處不可征讨。若彼能同意,縱幼主以難輕,不順群情,無災星亦敗。誠宜守道,事貴無私,如樂禍以貪功,慮得之而不武。"他尖銳地批評了"樂禍而貪功",即利用遼幼主剛即位乘機北伐的做法不當。他還指出:"今者願忍一朝之忿,常隆萬世之因,如或未止幹戈,必恐漸多殺害。即曰民愁未定,戰事方搖,仍于夢幻之中,大作煩勞之事。

上述幾點,都是涉及戰争勝負的重要問題。是以,雍熙三年遼宋之戰宋軍的潰敗,重要的不是遼軍的強大,宋太宗對遼朝的政局分析不準,宋朝将領貪生怕死,以及宋太宗不敢親赴前線督戰,卻在京城裡瞎指揮,有直接的關系。