<h1>皇帝親自重新測試,白皮書被流放</h1>

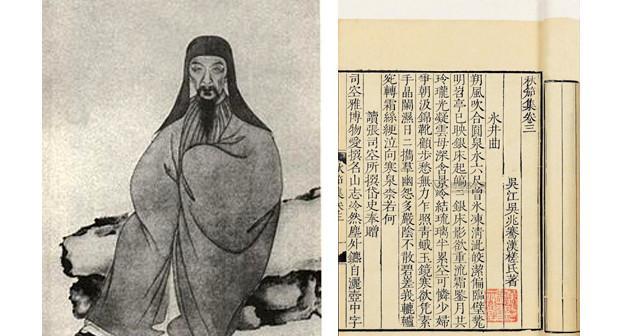

吳兆軒,字漢語,江南吳江人。

吳兆軒出生于官家,作為一個年輕人是聰明的,作為一個少年,詩歌已經驚人地看到了。而長久以來,他和陳維軒、彭世都共同稱為"姜佐三鳳凰"。然而,和大多數思想開明的才華橫溢的人一樣,吳朝璇卻是傲慢的。他經常用窗帽當小便池,老師罵他,說:"戴在外行人頭上比戴好。老師歎了口氣,"這是一個不同的時代,一定有名,但不能擺脫邪惡。"

老師的預言得到了證明。後來被曆史學家稱為南玄分院的災難,徹底改寫了吳肇軒詩歌和酒流的幸福生活。

順基14年(1657年)8月,吳兆軒參加了江南鄉試驗、中升降機。就在吳家歡呼雀躍的時候,災難悄然降臨:右方方倩的第五子也在這村裡考生,考官也姓方,叫方琦。該官員是以認定,方拱幹和方宇"共同馳名,趁病,敢于冒險"。

方阿奇錢向宮廷解釋說,他與方羽沒有聯系,更不用說共同的關系了。

然而,一向對江南,尤其是江南人沒有好感的順吉皇帝,卻接受了這位官員的表态。當他聽到這個案子時,他下令把所有獲勝者帶到北京,在那裡他再試一次。這是一次奇怪的考試,相信"學進國術、學商品和銷售皇室"的讀者斯文掃地:考場位于中南海煙台,孩子們穿着刑具像囚犯一樣。每個舉起的旁邊都是兩名手持鋼刀的"監考"士兵。這樣的檢查,舉重者"知道自己的栗子,有幾個寫不出來"。結果,吳朝璇交出了白卷。

吳朝璇白皮書的原因一直有三種不同的說法。一是說吳朝軒突然染上了風寒,病得遍體,交出了白卷。二是吳昭軒吓壞了,握不住筆。三是說吳朝軒把複試視為恥辱,拒不回答。在吳的性格中,第三種可能性是最大的。複試前,見自己很高的吳昭軒極為傷心,怒氣沖沖地說:"吳肇軒一舉行賄?"

本案的結局是兩名審查員決定,18人與審查員決定,8人重新測試不合格的升降機提高資格,甘蔗40人,甯谷塔的流動。吳兆軒就是其中之一。

吳朝璇和他的《秋征集》

<h1>流動刑是僅次于死刑的第二高刑罰</h1>

流放也被稱為漂流。在清朝,流刑是五大刑罰之一,從輕到重,即十字架、手杖、弟子、溪流、死亡。換言之,懲罰的流動僅次于死刑的重刑。

流亡的距離是4級,即2000英裡(附近),2500英裡(附近),3000英裡(偏遠),4000英裡(極地和煙霧)。

根據清朝法律,刑期過後,犯人必須在一個月内上路,法律術語叫做"解"(你一定聽過歌劇的著名段落《蘇三解》滴落)。囚犯由兩名窮人護送,從被稱為"長期解決方案"的量刑地點出發,另外兩人被派去沿途的縣境内協助,稱為"短期解決方案"。每天的行程,法律也給出了明确的規定:每天50英裡。2500英裡,限50天到達;在交通發達的今天,50英裡并不遙遠,但幾百年前都依靠雙腳的條件,不管風、雨、雪,日複一日地爬山涉水50英裡,但這是一個巨大的考驗。

最不人道的是,在制度下,一個人違法,全家有罪。結果,大多數被流放到甯古塔的囚犯在路上并不孤單,而是全家人一起旅行。那些從小就用布包足的女人,哪怕以前從未走過三五百米,也一定要靠三寸金蓮花,走在荒涼的古道上,生機勃勃,虎狼萦繞在原有的森林裡。

一路走來,政府提供的食物與囚犯相比,标準設定為每人每天82份,15歲以下減半。如此低的口糧隻能確定他們不會餓死,隻要及時分發給囚犯。然而,由于種種原因,8區二糧口糧得不到保證,往往餓肚子沖向人流,随時可能淪為饑餓。

在流放期間,流亡者必須戴上鐐铐,直到流放者可以打開。如果沒有錢賄賂護送人員,沉重的木鐐铐将戴在他們的脖子上數十天。如果走在陡峭的懸崖上,茂密的森林小徑,痛苦和危險可想而知。至于因為父親、丈夫或兒子的愧疚而被流放在一起的婦女,除了行走的艱辛、饑餓和危險之外,她們還面臨着另一種形式的羞辱,那就是被護送的性侵犯。

關于錯位的可怕道路,《書的研究》說:"虎狼吃半路,猿猴要抓住,或者餓着肚子的人,什麼都沒活下去。"這些可憐的護送人員雖然沒有立即與死刑挂鈎,但死亡率高得驚人:三分之二的死亡率是在明朝被拘留的。

回顧曆史,中國文人似乎與流亡有着莫名其妙的關系:從屈原到李白,從韓宇到劉玉玺,從蘇偉到黃廷建,從書信到吳肇軒,他們都享受着流亡的滋味。雖然從表面上看,流量比死刑要好得多,但畢竟沒有立即的生命損失。然而,本質,但一個漫長的痛苦一個短暫的痛苦。對于統治者來說,處決那些認定他們是通奸者的人可能很快,但對群眾的威懾力不如流亡。因為流亡者一路走來的悲慘經曆,以及幾十年後流亡者為了生存而無法被非人類的生命扼殺,它給人們的心理陰影更持久、更廣泛。讓人民在服從嚴懲法的架構内,做一個善良、順從的人民,顯然是最有效、最經濟的治理形式。

對于大多數不幸的流浪漢來說,流亡不僅是痛苦的結束,而且是更大痛苦的開始。無法生存家園,埋葬骨頭和桑葚的不祥命運,無疑使這些被重新安置的中國人深感恐懼,供應不足和謀生的艱辛使這些來自魚米之鄉的南方人變得悲慘;

按照清朝的慣例,流刑其實是一個通稱,下有各種差別。最輕的移民呼聲,最重的派遣呼聲,流放到甯古塔的呼聲,幾乎都是排程。被送往甯古塔的囚犯去了兩個:

一種是針對奴隸的,在影視中常見的所謂"為奴隸穿盔甲",鬥篷人,即邊防警衛;

二是當差異。

奴隸的命運是最悲慘的。曾經是奴隸,就意味着沒有個人自由,這些奴隸的生命并不比一匹馬和一頭牛更重要。如果奴隸主願意,他們可以在沒有任何法律責任的情況下被處決。那些被鮮花和恩典流放的人的命運尤其悲慘:奴隸主經常殺死那些為了占有女兒而妨礙他們家庭的人。此外,一旦成為奴隸,生命就不允許自我救贖,子孫被用作奴隸主的談話工具。這種非人格化的法律引起了許多興奮的人的絕望抵抗,其中一些人逃到了山上,有些人殺死了奴隸主。但在他們被俘虜後,他們将被處決得很晚。

與奴隸制相比,差別要好得多。當內插補點被一分為二。一個是普通罪犯,即普通囚犯,他們在官邸工作。清初,政府在甯谷塔的廣袤土地上建立了大量官方農場,官收莊種,畜牧,需要大量人口,人流是廉價勞動力。這些官方莊家每壯10人,壯頭1人,壯鼎9人,"非農即燒炭"。每人每年交出石粒12塊,草300束,豬肉100斤,木炭100斤,石灰300公斤,蘆葦100束。而流浪漢在官邸裡類似奧斯威辛集中營五個多睡半夜上班,春耕夏,秋收冬收集,"全家同戶,公稱官物",他們隻得到一個糟糕的飲食習慣。方弓千多次看到,在冬天,一個喝了一夜米飯的年輕女子,赤腳單衣到井邊取水,路滑沉重,痛苦不堪,而這些女人,"都是有錢有錢的中國家庭也是"。另一種是公務違規者,即已經被官員或獲得名聲的讀者,他們被安排到車站、礦井或門口進行各種雜技,這是絕大多數人達不到的高标準待遇。然而,他們依然是囚犯,依然是罪惡的身體,每個月一五日,必須到門口例行報告,以表明他們已經在宮廷指定流放認真改造,沒有胡言亂語。

吳昭軒的肖像

<h1>最高标準的流亡——從北京到甯古塔</h1>

北京市寒冬殺,但如果一路向北,走出山間風俗,渡過遼江,越長越白山,涉水松花江,已經上路3000多裡,北京的寒意就不值一提了。因為這是冰雪的嚴寒。關于這裡,當地的編年史生動地描繪了:"......1号沙漠,人很少去,走出湍急的河流,穿過穹頂,千樹屹立不倒,看不到天空。巨石打破冰層,老樹根是互相排斥的,而不是馬蹄鐵。風吹來,雪花近在咫尺,異國情調的怪物,灌木叢哭泣,遊行者撿起來,或立即當機。"

這個冰法則幾乎是弘門的第一個地方,它叫甯谷塔。有一個清朝,談論老虎變色是一個不祥的詞。這不僅意味着難以忍受的寒冷,還意味着随時的死亡,以及被排除在主流社會之外的尴尬。

甯谷塔位于今天黑龍江省東部的海林和甯安。《調研館》記載:"據甯谷塔說,在遼東以北,去北京七八千裡。它的土地充滿了冰雪,而不是世界。中國人無處可去。"

就像唐朝喜歡把囚犯流放到炎熱的嶺南一樣,也有清代,喜歡把囚犯流放到寒冷的東北。東北就是所謂的隴興地,是這個少數統一政權最穩定的後方基地。對于青廷來說,重新安置流離失所者的選擇是他們東北的家鄉。

清朝的甯谷塔既指甯谷塔将軍,軍事政治統一的行政機關,也指甯谷塔将軍。這個遺址,原名甯谷塔老城,位于今天的海林老街,後來搬到了現在的甯安縣,被稱為甯谷塔新城。

如今的海林和甯安各有人口44萬,已從縣裡撤建,著名的鏡坡湖風景區就在甯安。但在300多年前的清朝初期,卻是一片與世隔絕的荒地。方阿奇錢歎了口氣,"甯谷塔,不知道民意在哪裡,前幾代人不知道屬于哪裡。裡外千裡,沒有一寸要檢查,沒有理由去問。

從北京到甯谷塔,距離已經達到了流亡的最高标準,被稱為煙4000裡,需要四五個月的時間,很多人沒有去甯谷塔就已經落在了險惡的道路上。康熙早年,朝廷終于良心認定,甯谷塔的囚犯,流離失所的囚犯在寒冷的季節從冬天到七月都不允許上路,以免囚犯因為衣服薄,凍死在路上。

作為同謀,吳兆軒和方拱謙于清順治(1659年)農曆十六月三日的第三天從北京出發。方拱幹拖子帶着一個女婿,吳兆軒的家人原本也一起受到懲罰,幸好由于朋友四處走動,吳昭軒得以獨自服刑。經過128天的步行,他們終于在當年7月17日抵達甯古塔。在松花江,因為天氣炎熱,吳兆軒要在河裡洗澡,不想得重感冒,不得不馬上穿上厚厚的衣服騎車,又遇到大雨,"委團要停下"。

曾經富有的老官房謙驚訝地發現,作為省級行政中心的甯谷塔新城,不如南方的小鎮。在無盡的荒野上,出現了一個"無國界、無城"的"省城":城枕河和生活,一些短木插在土土裡作牆,外延約3裡,打開4座城門,城門用礫石,高高。該市已經建造了幾座茅草屋,那就是政府辦公室。這樣的大門和房屋,面對大雨會倒塌,倒塌就得修繕。很快,方拱幹對這裡寒冷的氣候有了個人的感覺:"一直都像冬天一樣。七月露水、冷露白露,如米汁。暴露的日子是霜凍,霜凍枯萎。八月的雪,太。雪凍到次年3月。五月和六月就像中國的二月和三月。"

多年後,在甯谷塔出生和長大的吳兆軒的兒子吳兆軒,也記得甯谷塔的極端天氣:"苦澀。從春天開始到三月底,晝夜的風,如雷電,塵土飛揚,天塵籠罩,近在咫尺。七月中旬,當一隻白鵝飛下來時,它不能再飛了。幾天後有厚厚的霜凍。8月中旬,下雪了。9月中旬,河水結冰。十月份,地面開裂,積雪隻落地,也就是變成實心冰,雖然太陽在燃燒。先到人攻三,長期居住要重,防寒也要防寒。到三月底,冰凍已經開始解開,草還沒有發芽。"

今天的海林和甯安地區,雖然冬天還很長,但并沒有像吳玉辰所說的那樣,極度寒冷多風,這并不是吳玉辰誇大其詞,而是300多年前的地球,隻是遠比今天的小冰河時期還要冷。

<h1>甯古塔的悲慘歲月</h1>

值得一提的是,吳肇軒和方阿奇謙雖然年紀大了,但因為命運共同體,後來成為了衆所周知的朋友,在野外滅絕,他們通過詩歌升溫,度過了艱難的流亡歲月。

吳昭軒和方阿奇錢是文化人,方阿芫是宮廷前進階官員,是以甯谷塔的生活條件要好得多。當時,甯古塔隻有幾百名居民和一些邊防警衛。在這個封閉的偏遠地方,當地的軍民文化人發自内心地有一種敬意:"看醫生出來,騎下去,會讓路,老不抱抱,然後崇拜,從一開始。"

剛到甯谷塔的時候,孤身一人的吳兆軒非常迷茫。甯谷塔的糧食貴重,吳兆軒害羞,有一時間,他隻好用斧頭破冰,化雪成水,在小爐子上煮一些榛子,喂飽饑餓的人。幸運的是,富方阿奇錢等人幫了他,脫光衣服,推食物,吳兆軒終于沒有餓死凍死。

四年多後,吳肇軒的妻子葛采珍和妹妹吳文祿從家鄉蘇州千裡迢迢來到甯谷塔,并帶來了三個女兒和一筆錢,武兆軒的流亡生活安定下來,次年生下了兒子吳維忱。吳兆軒為兒子取小名蘇,希望自己喜歡北海風雪羊蘇武,最後落葉落回根,老回來。

作為世界上為數不多的天才之一,吳兆璇在流亡前就有一個文學名聲。在文盲占絕大多數的甯谷塔,才華和名氣給了他相對穩定的生活:"安公副司令員,丫重文斯,窮弟弟,到米。至于甯谷塔的巴海将軍,他是一名糾察隊員,他對流亡的文人很有感情,包括武昭軒,他聘請吳昭軒當老師教他的兩個兒子。巴哈伊的仁慈,令朝廷相當不滿,聖旨一再指責他寬大處理,沒有劃清界限。

清朝初期,俄俄向東的不斷擴張在東北地區多次造成摩擦,甯谷塔地區是前線士兵的交彙點。對于人手不足的清軍來說,大量外流是一股潛在的征用力量。康熙三年後,俄軍入侵黑龍江,法院下令,除旗手和60歲以上的老人外,其餘軍人。其中,為水軍選拔200個供水服務,習近平水戰;巴哈伊召集了流亡者開會,傳達了法院的遺囑。對識字者來說,他還是開網,讓他們在水營、莊頭和莊頂之間做出選擇。但三人都被視為恐懼,"所有公衆都在奔向流鼻涕,将軍也很難過。是以,巴哈再次法外希仁宣布,"隻有被認可的工作才能被取代",隻要有國家項目的贊助,即金錢,就可以免除兵役或苦役。

盡管巴海小心翼翼地照顧,但吳兆軒畢竟是一個服刑的囚犯,不小心可能導緻災難的毀滅。一年春天,巴哈伊病了,臨時執事的一名副手不知道是什麼原因,突然指令吳兆軒和錢偉到吉林烏拉。有了軍令,吳昭軒不得不趕緊上路。是的,寒冷,雪深可達四五英尺,草被雪掩埋,除了帶來人們的口糧外,還必須帶上馬草。一輛馬車隻能承受幾百斤重,吳兆軒夫妻一起蜷縮在牛車裡一床破棉。走了一百英裡後,人少了,很慘。三天後,當吳昭璇正要步行到武玉林原來的森林時,騎兵們趕到了這片區域。這是在巴哈伊發來的消息後,他取消了吳兆軒等人,讓他們立即傳回甯谷塔。死而逃的吳昭軒歎了口氣,"再去兩天去武玉林,雪有八九英尺深,所有的馬都會凍死。将軍是真正的重生的恩典。

惡劣的天氣,貧乏的物質,幻滅的理想,無法獨立的命運,遠離家鄉和親戚的憂慮,各種生活的不幸如一條小蛇,吃吳昭軒越來越凄涼絕望的心。那些能找到自己路的人正試圖盡快離開這個幽靈般的地方。當年被流放的文人中,第一個回國的就是方阿舜。鹿城方家是一家人,方阿謙和他的侄子們已經當了官,家裡比較穩固。順濟18年(1661年)過冬,即流放甯谷塔3年多後,方拱乾修城前門建設工程救贖自己;

吳兆軒就沒有那麼幸運了。他繼續困擾着甯谷塔,一個孤獨的城市,在高原上,從青春到中年。金瑟最好的歲月,已經送到了大片的風雪和悲傷之中。在給顧振冠求助的信中,他用了"凄美"這幾個字:"哥哥一直在搖下特的、雙星的,女人多病的,一男兩女,魏薇還沒飽。回想一下我的母親,在教堂裡感到沮喪。經過河流,沒有幾天的時間傳回該省。雖然想自慰,但隻有悲傷。"

雖然流放生活極其艱難,但比起下一個少,吳昭軒畢竟不是奴隸,即使他犯了罪,也是官員,應該比平地人稍微好一點,處境稍好一些。更重要的是,他也是一個心胸豐富的文化人,他有流淌的詩意,作為對抗這個荒誕世界的武器。是以,詛咒惡劣的天氣、貧食和廣闊的未來,他們聚集、喝酒、寫詩、寫作,就像過去在江南一樣。

1661年,祭典上,18名流亡文人歡聚一堂,即将升天,參會者張偉文記錄道:"岩石回聲風繞來轉去,擡眼,風,思緒蠻蝗大。然後馬桦樹,燒酒,子曹比賽喝。"派對的一集是關于有人抓住一隻野雞,并在殺死它之前偷偷釋放它。

派對成為凄涼生活的亮點。他們成立了七個兒子,一個類似于詩歌協會的民間組織,每月開會三次,在葡萄酒熱的時候唱詩。苦難的人生就像一條漫長的黑暗之路,那些來之不易的喜悅就像一盞燈,偶爾出現在這條漫長的道路上,沒有這些燈光的引導和誘惑,沒有人能從頭到尾走一條漫長的黑暗之路。

在給顧振冠的一封信中,吳朝璇稱他的詩歌為"上課的時代,用吟唱"。就像悲傷的冷酷、沾沾自喜、悲傷一樣,安敢于與六代三唐競争其優缺點。吳兆軒似乎也太久了,看不到冬天的頭,讓人心癢癢:"寒冷的世界,從春天開始到四月中旬,風雷雷雨,手頭都丢了,五月到七月下雨,八月中旬是大雪,河水結冰了九月初。雪到地上是實心的冰,千裡雪。"

但事實上,正是這些辛苦的歲月,給他們帶來了一點柔和舒緩的詩意,成為了山後世的不朽作品:方阿芫的《何惡屋集》收到了近千首詩集,都是流放和流放甯谷塔,才是黑龍江第一部詩集的真正含義;世界就是這樣一個高峰賽道轉彎,柳樹黑花:蜜蜂随意采蜜,卻采摘巨大泉水;

顧正冠肖像

<h1>顧振冠做《金縷之歌》,感動納蘭性愛</h1>

康熙15年(1676年)的冬天,景池下雪了。在千佛寺冰凍的院子裡,看着雪花升起,顧正峽想起了千裡之外的朋友。他從中哀歎,無法打破,然後匆匆寫下兩個字,這就是"金縷"字的名字。文字如下:

(a) 季節安全嗎?回來吧,生活中的一切,都可以回頭看。路悠揚誰安慰,媽媽家可憐的孩子和小孩。不記得了,在喝一杯酒之前。人的魅力要用,總失去他雨轉雲手。冰雪交織,久久不見。眼淚沒有從奶牛的衣服裡滴下來。幾天,還是血肉之軀,幾個可以嗎?它比紅臉還薄,更不用說今天了。這隻是一種擁堵,一種刺骨的感冒。拎着包扛一個不行,希望武頭馬角終于救了出來。把這張紙條,俊淮袖子。

我已經漂浮了很長時間。十年,深深的恩典,死去的老師朋友。宿霧以偷竊而聞名,盡量看到杜林貧瘠和瘦弱。沒有減少,夜行。博終生告别,問人生到這麼凄涼?必須讨厭,從榮格。辛偉武弟兄醜陋。總時間,霜凍斷裂,早熟柳樹。從現在開始的話必須少做,照顧好靈魂來保持。我希望得到,鶴慶生活。回到日本,匆匆忙忙地讀草稿,空名的菜後面。這還不夠,沃頓。

文字是信體,章節安慰朋友,當作者失去妻子時,朋友盡管在嚴寒中流放,卻抛棄了母子,但畢竟有妻子陪伴,是以雲朵"比紅臉瘦弱的生活,現在沒有",讓朋友們覺得他們不是世界上最不幸的人。"背着包扛一個不,希望武頭馬角終于救",借用沈寶軒哭着秦救楚的故事,表達了倒下朋友救的誓言。

接下來的篇章自憤填膺,吐露了十幾年的失蹤朋友,和杜甫的自我比較,而流亡的郎麗白玉吳,是以出現了"杜玲瘦"、"夜朗憂慮"的陰雲。最後一句話"取之不盡,用之不竭,觀察的頭"原本是信尾的結尾,這裡用來反映自然的親切。它不是刻着煞費苦心的,也沒有名言和告誡句,給人的感覺是平淡無奇的,比如說平常的話,卻感動了不少讀者,成為清代最受歡迎的傑作之一,擁有了"千秋"(陳廷軒)的美譽。

顧正冠的話觸動了一個高貴的男人——納然性愛,在來香珍珠的兒子。根據筆者注雲:

這兩個字看起來像是,為啜泣了幾行,"河梁的詩,山陽死友的傳說,得到這個和三。這件事3600天,哥哥當身體負責時,再也不是哥哥了。餘宇:"生命幾何,請花五年時間。"真谛太夫,也對徐視而不見。而漢羽帶着一絲罪孽進入了海關。依附于書感,和感痛雲。

《何良生詩集》,即《趙明選》中李玲和蘇武的《分道揚》、《山陽死友傳》指向該劇悼念已故朋友于康的《想老》,都是在千首古歌中寫友誼的古典詩句。

顧振娩《金縷之歌》兩句真話,不要讓前者賢者。納然性是脾氣暴躁的人,不,他被這句話感動了,然後說要搬走父親在載香,吳兆璇終于活了下來,五年後又回到了北京。納然性愛後來在《犧牲武漢玉》中說:"《金縷》一章,聲音和啜泣。我發誓要回來,這就是這個詞。"

顧正冠是的,他在大學的斯納蘭珍珠之家擔任家庭教師,他與珍珠的長子納蘭有着密切的關系,納蘭是清朝最顯赫的詞。

納蘭榮如果答應了,并把"金縷"給了顧正冠,裡面就有一朵雲:"武吉子,算着眼前的萬物加起來。認識我,梁玉樂!"

金縷

送給梁偉

德也有一隻狂野的耳朵。偶爾,塵埃北京,武夷門迪。有酒隻有澆肇州土,誰會生來這個意向?不要引導,然後成為知己。綠眼睛唱歌不老,以尊敬前線,擦去英雄的眼淚。君看不見,月亮就像水一樣。

同謀者今天晚上一定是喝醉了。而由他,眉毛謠言,古今禁忌。世界足夠長,可以問,嘲笑它。思考并轉身。有一天,一千劫的心在裡面,後緣,害怕打結在他的生活中。很重,Jun必須記住。

<h1>吳兆軒念了一句台詞,淚流滿面</h1>

他的朋友在甯谷塔度過了整整18年的春秋,顧振廬懇求納蘭的幫助。1681年,在納蘭父子的救助下,朝廷同意吳朝璇以修繕工程的名義贖回自己。11月,在甯谷塔流亡23年後,吳兆璇終于活着回到了撣族海關。

清場時,他還是一頭有着華麗頭發的年輕人,現在又是白發蒼蒼的老人。

他的兒子吳玉辰回憶說,山海關外有一座山,但同一座山有兩個名字,出關的那座叫齊芸陵,進關的那座叫"快樂嶺"。入場當晚,吳朝璇一家呆在山脊下,在反旅行燈前,吳兆軒和妻子葛各自講述了當年離去的場景,過去的曆法,如昨日。幾天後,抵達北京師,"與親朋好友歡聚一堂,手牽着手哭泣,真像再生一樣。

康熙時代詩人丁傑有一首"出詩",極其寫在東北的"旺盛",其中就包括雲彩:"南華的賈人多賽北,中原星半遼陽"。"這些經文可能有些誇張,但當時東北流放的大陸各省,确實到了'無省無人'的地步。據李興生先生統計,清東北總人口為150萬。在東北的流亡道路上,我們可以看到一大批熟悉的名人或名人的家屬:

鄭的父親鄭志龍及其家人,朱子煥家族,王景軒家族,陸留良的後代,金生歎息家族,佛教徒和詩人函授,大學生陳夢磊......

老百姓也是好人,好人也好,曾經看不見的手流放到遙遠的甯谷塔,就意味着悲慘的生活從現在開始,埋在國内幾乎是無可争辯的事實。是以,方阿奇錢和吳兆軒既不幸又幸運。

吳兆軒能從甯谷塔的死人堆裡爬出來,回到月光的白風中,顧正璇很棒。從某種意義上說,這兩個"金縷梅"改變了一個流亡者的餘生。

但令人遺憾的是,進入海關後,吳昭璇卻被一些瑣事和顧正闵所抵觸。納然知了,有一天,他叫吳兆軒去書房,吳兆軒進門突然看到,書房寫了一行大字:顧良軒為吳漢軒膝蓋。

轉眼間,塵土飛揚的過去,都落在心上,吳兆軒哭了起來。

劇情《老友記》劇:納然帶領吳兆軒跪在顧正關面前

<h1>方拱謙的後代:體驗噓聲</h1>

方弓錢是第一個因為南玄科學場案而被流放出甯谷塔的人。令人歎為觀止的是,50多年後,戴小彪的"南山收藏"案,因為戴世聞名世界引用了方曉彪的兒子方小彪的書,已經去世的方小彪被打開棺材捅屍,方小彪的兒子方登軒等人流放了蔔鈞(今齊齊哈爾)。在流亡期間,方騰軒自然而然地想起了幾十年前祖父方阿幹帶着家人來到甯谷塔的情景,知道半個世紀後,悲劇将重演。方登軒的情感詩:

五十年前,當我出生在汽車旅行之後。

你知道嗎,今天投以狂野的目光,把祖先從詩中讀出來。

方登對他的祖父并不幸運,他和他的兒子在流亡中去世。方登軒有一個名叫方冠成的孫子,他年輕時徒步來到布奎(今齊齊哈爾)省,待了5年。方雯死後,方冠成偷偷地将祖父的骨頭帶進海關埋葬。後來,方冠成因為關系的交往,已經能夠做總督,成為大邊界印章的突出位置。

方冠成擔任李直達總督已有20年。孩子們的貧困和流亡者的早年生活經曆,使方冠成在曼漢的官員中脫穎而出,迷茫而草率。他無事可做,被乾隆皇帝賞識為"細心工作"。他富有同情心,重視生活(用今天的話說,是以人為本):在他統治的磁力狀态下,他打了3個人,絞了7個人。法院認為殺人事件太少,懷疑他"逃跑"了。但他堅持隻與10名最令人發指的人打交道,絕不會為了奪取他們的那份行動而不分青紅皂白地殺害無辜的人。

最有名的是"轉彎車"。一年,又一次北到親方關城的親方關城獨自走在山東路上,杭州人沈廷芳和海南人陳偉碰巧一起騎車去北京應該試試,這兩個人看到年輕的方冠成一路一路走着車步行,衣冠不完, 勞頓累了,但舉止嚴格,忍不住要問。在談話中,沈廷芳和陳薇得知方冠還活着,并表示深深的同情,于是邀請他一起騎車。問題是車廂足夠小,隻能容納兩個人,是以他們決定每人輪流走三十英裡,沿途走六十英裡。三人一路來到北京。沈、陳和方冠成分别,還給方冠城換了新衣服氈,以保護道路的風和寒。

幾十年後,已經作為直隸總督的方冠成得知沈廷芳(山東登萊青島道台)、陳偉(雲南智富)通過他的官邸到北京報到,然後立即派沈、陳兩個人邀請到政府,讓大家見面時情緒激動,不禁淚流滿面。

<h1>附錄</h1>

吳美群(吳偉業1609-1672,字俊功,No.梅村)曾經有一首詩《悲歌給吳繼子》,感歎它的相遇:

生命是千裡一千裡,隻是一個鬼魂。

Jun如此的唯一原因是什麼?山地非山水不是水,生命不是死。

十三個學曆,出生于江南長玄。

言語不止一群人,白色的綠蒼蠅看到的到來。

一種方法是,很難在書中照顧好自己。

絕望的千山破爛的行李,送的不止眼淚,人靠?

他還不擔心,我很堅定。

八月長沙雪花,駱駝挂馬無耳。

白骨通過基地的戰争,黑河無船渡了多少?

前一隻憂虎後蒼鹭,土洞偷得像螞蟻。

大魚如山看不到尾巴,張偉為風為雨。

太陽和月亮倒入海底,白天遇到半個鬼魂。

太可悲了!

天生男性聰明小心不喜歡,蒼古夜哭好。

苦難隻是從閱讀開始,君看不到吳繼子!