宋宇

《凡爾賽文學》近日突然在大衆看來人氣高漲,新話題是豆瓣"凡爾賽文學大賽"等狂歡節,所有網友都渴望嘗試,呈現出自己寫的詩句。就像任何一小圈自娛自樂被扔進輿論舞台的尴尬一樣,許多年長的"凡人主義者"都哽咽了:不,反之亦然。

"凡爾賽文學"起源于

與其說"哪裡學"是網絡文學的一個例子,不如說是一隻"梗犬",這次公衆和媒體都會向風學習,一方面,也許這隻梗犬非常可玩,不僅戳中了所有人的神經,每個人都可以"學習",還可以"由凡爾賽",另一方面,或者隻是今年有點郁悶, 我們已經無聊了很長一段時間。

2020年7月,《南方周末》的一篇文章《凡爾賽文學:身份與财富的想象》是對《名利場》的早期、更深入的報道。可以說,當時範雪還是隻有網友"小牛奶球"和豆瓣"凡爾賽學習團"中的小圈子裡的"少數民族研究"。

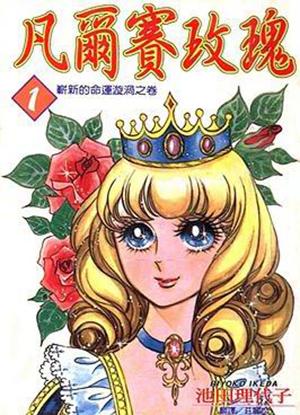

"最初,我注意到這種現象源于一個朋友向她吐痰,有人描述了她每天在社交平台上享受的高端酒店,奢侈品和紅酒,台詞中有一種'輕'的優越感,"他在早些時候的一次采訪中說。"我從日本漫畫《凡爾賽玫瑰》中找到了靈感,該片講述了18世紀末法國凡爾賽宮貴族的故事,"用這個詞來嘲笑那些人,他們無疑想用'樸實無華'的語氣表達優越感"。

日本漫畫家池田光子的青少年卡通片《凡爾賽玫瑰》

如果你對小牛奶球有所了解,你就會知道她是一個"幽默部落客"。回到五月份釋出的凡爾賽公開賽上,流傳着一堆"凡爾賽文學的三個元素"等"凡爾賽主題"的視訊,原來這其實是一段搞笑視訊。在視訊中,小牛奶球開玩笑地稱自己為"名譽講師",制作了一件非常開心的課件,一個像樣的叙述"叫凡爾賽宮","凡爾賽宮是一個精神",還設定了一個"我就是我所有"的課堂教育訓練,在網上課堂上,小牛奶球不僅因為爆發了不得不去網上上課的"學生"認真互動, 還有一種評論作業,督促大家做筆記,上課後勤加練習。

小牛奶球"凡爾賽公開課"視訊

從搞笑視訊來看,視訊中牛奶球的表現非常幽默,課堂氣氛模仿得完美,也在一定程度上嘲弄了那些在生活中看到的會微笑的"朋友圈"炫耀。而豆瓣"凡爾賽學習小組",更像是課堂上的"課後研讨會小組",聚集了一群成員學習"範學"的案例,我們或圍繞着浴缸遇到"具有一切價值"的高人,或者分析各種文字段落中蘊含着"凡車學習"的精髓。

凡爾賽研究組倡導"為不可言說的研究"

有趣的是,四個月後,看似是研究組應該視為"研究對象"的文字作者孟琦琪,卻成為大衆眼中《虛榮》的代言人。小牛奶球與幽默部落客一直以來的基調,發帖稱,曾經"精神貴族的遊樂場"的"死亡",整個微網誌從文字到圖檔,依然令人印象深刻。

小奶球微網誌及配套圖檔

此時的《凡爾賽文學》已經不是單純的搞笑網絡"梗",仿佛真的是某種網絡文學。

所有學習的本質都是幽默和低調的

至于學習是幽默的産物,還是"法國皇室瑪麗·安東尼唯一純血統的後裔"繼承并發揚了真實的存在,沒有必要深入研究,現在,"梗"和"文學"就像凡爾賽式的橋梁部分,是炫耀還是自嘲,已經不再那麼清晰了。如今,大家都樂于參加這次"凡爾賽文學大賽",樂于"向大家學習"和"學習凡爾賽精神"。

凡爾賽文學的本質,就個人而言,不在奢侈品牌、異域城市、外語詞彙的文本中,也不是為了說出别人對自己優越人生的"煩惱"。在小牛奶球"講師"和粉絲學習了幾個月,有一個相對的共識是,高端的"凡爾賽文學"對上級文字要毫不留情,表情也極為低調,才能真正展現出高貴的氣質,否則,就像一眼就能看到漏洞的夢想。

說到這一點,這有點像舉世聞名的英國幽默。每當一位美國演員在奧斯卡頒獎典禮上淚流滿面,或者世界各地的公衆人物表現出自負的态度,都很容易被英國觀衆的诽謗和嘲笑,而英國觀衆自己也經常故意表現出尴尬或不舒服,用自嘲和諷刺來對待生活。

英國人雖然喜歡自嘲,但這種自嘲一起顯露出來,是他們骨子裡帶着某種形式的傲慢,"英國言語和行為的密碼",英國人類學家凱特·福克斯(Kate Fox)寫道:"英國人一眼就能看到任何自封的迹象,距離20步之遙,哪怕是電視上閃現的小畫面, 即使是用一種語言我們聽不懂,也不能妨礙這種天賦的發揮。"是以,英國人不僅自給自足的"凡爾賽宮",而且他們對識别"高價值"的人也很敏感。

《英國人的言行法則》,凱特·福克斯著,姚亦柱譯,《生活、閱讀與新知識》,2010年10月

而英國最罕見的幽默是他們的低調、自然的表達,可以說"凡爾賽"的屬性,可能早已融入了他們的文化。凱特提到,"我們對過度熱情、激情、情緒爆發和吹噓等情緒有嚴格的限制。于是,英國人平時輕描淡寫最值得吹噓的那一刻,也自然而然地戲弄生活,英式幽默無處不在。凱特有幾個意大利朋友,他們很好地融入了英國文化,她說,"淡化英國人"太難了,因為英國人在任何生活場景中突然的幽默從來都不是故意的。

凱特的書提到了兩句英國國家短語:"我知道我的力量。"來吧,别胡說八道!"這聽起來是否完全代表了英國人民的精神邏輯,凡爾賽宮是否必須打破桌子?

虛榮的本質是諷刺和社會洞察力

對學習精神的進一步了解,可能會發現,俄羅斯作家契诃夫早就很清楚這一點。他幽默的短篇小說,具有偉大的藝術成就,以诙諧的諷刺寫下了19世紀的社會萬象。

安東·帕夫洛維奇·契诃夫,1860-1904 年

看看他對奧爾加·伊萬諾夫娜(Olga Ivanovna)的評價——"每個星期三,她家總會有派對。在這些派對上,女主人和客人不會打牌,跳舞,也不會使用各種藝術品來娛樂。演員們朗誦,歌劇演唱家唱歌,畫家們畫在紀念冊上,大提琴手拉動大提琴,女主人自己畫,雕刻,唱歌和伴奏。契诃夫補充說,沒有女人在場,因為這位女士認為除了女演員和她的裁縫之外,所有女人都很無聊和粗俗。奧爾加的丈夫德莫特(Dermot)與他的"價值"相當,當被問及他對藝術缺乏興趣時,德莫夫回答說:"我不認識他們,"他溫和地說。"

而中國也不缺少這樣的語言大師,想必它的作品早就熟悉了。不知道自己能不能成為虛榮的祖先?我們讀過吳景軒的書《儒林洋史》中清代文學人物的悲哀和喜悅,也曾在老舍的《茶館》中看到過玉台茶館的興衰,也曾在錢晖的書《圍攻》中讀到過方宏逐漸徘徊和成功或失敗。說到這裡,哪裡的學習大賽,跟中英倆嘲諷的筆,錢鐘書早已用完,還記得方紅漸漸回家探望一位張先生嗎?他見面說:"你好!醫生,我好久沒見你了!他一邊展示家裡櫥櫃裡昂貴的瓷器,一邊謙虛地說:"磁鐵是假的,至少你可以上菜。我有時邀請外來油炸人吃飯,然後用康熙窯的"油底藍五彩"大盤子做沙拉菜,他們都覺得古色古香,菜的味道也有點舊過時了。"

《圍攻》,錢偉著,人民文學出版社,2013年6月(上海晨光出版社1947年第一版出版)

當然,這些幽默的章節早已被歸類為諷刺文學,并被列入文學史冊。無論當代人是否從經典中汲取靈感,最終樹立了表達嘲笑的新方式,小牛奶球在視訊媒體上表現幽默,大家在網際網路平台上對"凡爾賽文學"的寫作熱情,這不乏對當今社會現象的洞察。

在某種程度上,我傾向于認為凡爾賽文學的核心是高層次的,隻要不是諷刺和諷刺,諷刺和幽默是語言的強大工具,逝去的偉大作家,用這種筆迹,暴露了上層階級的虛榮和附庸的優雅,暴露了人類國家官方宮廷的欺淩, 折磨金錢對老百姓的心靈進行腐蝕,唾棄名人的道德敗壞,其實,這些都充滿了作者對窮人生活的勞工的同情,那些在一個又一個時代的人,他們看到了,社會階層中人民的苦難。

諷刺也是一種發聲的方式,以喚醒社會中的堕落者,包括你和我。

老舍留下了一些有價值的文章,讨論了他對諷刺和幽默的看法,以及他自己的創作經驗。在《談諷刺》中,老舍說"作家有正義感":"諷刺文學是最尖銳的批評,通過藝術形象讓我們看清楚自己支援和反對的東西,怎麼可能不需要呢?""

但正如網際網路上流行的"誇碼頭集團"會發展成"特朗普"一樣,"嘲諷"也可能發展成"特朗普"。正如幽默和失言隻有一行之遙,尖銳的諷刺和惡意的诽謗可能相差不遠,差別很難描述清楚,但我認為至少有一件事我們可以分辨:酸酸的嘲諷通常隻是情緒的出口,但随着洞察的諷刺或多或少地帶有一些反思的觀點, 也就是說,大衆已經看到了,想着自己,于雲龍,如果有兩把刷子上的藝術技巧,還要淡化幽默,讓人捧腹,忍不住折磨靈魂。

老舍,1899-1966 年

老舍在《談話幽默》中提到,相聲是一種幽默文章。"諷刺與幽默是分不開的,因為如果一個人通過教一個人很多東西而失去了它的諷刺意味,它必須幽默地攻擊側面砰砰聲,讓人笑幾下,然後撫摸它并紅着臉。回到我們這個時代,熱點脫口秀,網絡在傳播的段落中,哪個更有活力,是否還可以。

說到這裡,老舍總是對自己的諷刺小說不滿意,在一篇題為《讀與寫》的演講中,老舍說:"寫諷刺小說,除非你是當代一流的作家才能寫。因為它需要最高的智慧和最敏銳的頭腦。我這一切還不夠好,當然我沒能寫出來!"謙遜就是這種情況。

中産階級的生活方式并不代表群衆

回到範奇琪身上的範學習風格頂端,我們可以看到很多奇怪的現象,孟的微網誌内容,顯然是被網友"嘲笑"到熱搜,而且和她自己不太多的"範學習"完美聯系,非常被動。而小牛奶球的初衷是主動嘲諷别人,甚至自嘲。

最近孟琦琪在各種采訪中的态度,顯然對這種突如其來的"被凡爾賽"有很多人不了解,對于孟琦琪來說,他90%的話都來自真正的新中産階級生活,說了很多細節,"人生這麼難?"像之前抱怨物業水管不及時活在'TOP5'區的女作家,自白隻是吐出平凡的煩惱生活,為什麼群體攻擊其優越感。

在這裡,我想提一下兩位瑞典民族志學家洛夫格倫和弗雷克曼的《美好生活:中産階級生活史》,雖然不是基于純粹的人類學訓練,但對民族學、人類學、曆史學和社會學有許多參考價值。讀完這本書,你或許對"中産階級"有了更深的了解,流行的"中産階級文化"真的能代表大衆嗎?文化背後的社會事實是如何建構的?人類如何通過文化将自己制度化?在今天的文化中,無論是"凡爾賽宮"、"凡凡爾主義者"還是你我,他們能否有足夠的視角跳出現有的文化經驗,客觀地審視自己的生活?

《美好生活》,作者:Ovie Lofgren,Jonathan Freckman,譯者:趙啟祥、羅陽,北京大學出版社,2011年1月

在瑞典,一個富裕的福利國家,中産階級的世界觀和生活方式直到19世紀才形成,當時這個詞開始流行起來。但有意思的是,随着19世紀瑞典中産階級的擴大,他們獨特的生活方式和思想逐漸成為瑞典文化的主流,迅速占據了公共話語權,也影響了人們的私生活。

通過列出一些典型的19世紀瑞典中産階級肖像,你也許能夠重新審視和反思當今社會中不斷增長的"新中産階級"。

是時候管教了。對于瑞典中産階級來說,時間體系是高度理性的,需要嚴格格式化,時間被分解成更小的機關,需要不斷量化、标準化,時間的使用也需要高度專業化,一切都對應特定的時間和地點,因為對他們來說,時間代表着價值,謹慎地利用時間, 是生産和勞動精煉的基礎,也是資産階級在崛起過程中,通過工作獲得資本和地位的必要途徑。

然後,在日出,日落時分,跟随自然節奏的農民被視為懶惰,無紀律和沙奇。

崇尚自然。中産階級喜歡與自然相關的話題,如登山和其他戶外運動。在19世紀50年代和60年代的瑞典,中産階級的客廳和休息室充滿了異國情調的,自然的裝飾,地毯上的藤蔓植物,野生植物圖案,客廳裡的棕榈樹,以及來自世界各地的風景經常被展示。羅蘭·巴特(Roland Barthes)在1972年指出:"對山的熱愛正好符合中産階級的世界觀。他們早期的旅行指南幾乎完全充滿了雄偉的山脈,裸露的峽谷和被壓抑的急流,這不僅代表了野性和新奇感,還代表了孤獨,疏離,新鮮和純潔。所有這些都是中産階級創造的獨特文化特征。

而那些能給土地起"75種名字"的農民,能用"25種不同名字叫鲱魚"的漁民,需要"區分40種不同種類的雪"的拉普蘭人,這些掌握了在自然實踐中積累的知識被忽視,不再被稱贊。當然,新興的中産階級需要證明其知識和思想的優越性。

家庭幸福。對大愛的追求從未停止過,直到18世紀,中産階級才賦予婚姻以愛為基礎的内涵。在農業社會中,社會景觀的基本機關是農場,家庭是生産和勞動的機關,彼此之間的維護展現在勞動行為上。中産階級達到社會地位後,家庭不再是生産機關,而是消費機關,中産階級文化,他們強調情感對維護家庭的重要性,"愛"是夫妻之間的"膠水",愛是他們想要建立的家庭氛圍。

阿諾菲尼的婚禮,揚·凡·艾克,荷蘭,1434 年

但有趣的是,當時瑞典的中産階級家庭,婚姻往往是不平等的聯盟,男人需要有事業、社會地位、房地産、家庭,為了和女人談婚,世界上的年輕女性會比自己年長的"成功人士"訂婚,她們被認為是無辜的,需要在丈夫的翅膀下得到保護, 遠離"醜陋的社會",傾注精力去建設一個溫暖的家庭港灣,撫養孩子,大多數時候,因為社會,他們和他們的丈夫彼此幾乎沒有共同點。另一方面,未婚女性幾乎沒有機會創辦自己的企業和建立自己的家庭。

即便如此,"愛情"仍然是19世紀中産階級最受推崇的浪漫、情感和情感,也是他們新文化情結的重要組成部分。"這種觀點不僅反映了中産階級年輕時對婚姻的迷戀,也反映了他們對兄弟情誼的新熱愛,"作者寫道。他們用這種誠意作為武器,反對傳統階級對情感的任意揮霍。"當然,農民更多地考慮婚姻,中産階級被視為庸俗。

更有趣的是,在中産階級形成主流話語之前,在18世紀後期,社會的舊精英是貴族,是實際上生活在凡爾賽宮的"舊階級"。有趣的是,瑞典的新中産階級一方面必須對抗舊貴族,疏遠他們,但也要尊重和模仿他們。

是以,在19世紀,中産階級似乎是一種亞文化,充滿了反對貴族的鬥争精神,甚至象征着自由和獨立。到19世紀末,貴族已經成為一個弱勢的社會階層,當瑞典的中産階級在社會和文化上融合并迅速接管社會上層時,情況就不同了。"一個不斷擴大的階級開始将自己的生活方式和思想定義為'瑞典文化'甚至'人性',伴随着殖民和改變其他社會群體的文化的企圖,他們認為這些社會群體是這片土地的文化甚至非文化代表,"作者說。"

筆者所指的"其他社會群體",包括農民和勞工階級,其實在筆者眼中,"中産階級文化"還是相當"文化霸權"的本性。

21世紀中國的新中産階級的曆史是否正在重演?各種虛構的關于上層階級、美好生活的想象,是建立在生活方式和價值觀之外,被新的中産階級包圍着,消費、自然、藝術逐漸淪為空包裝。他們是群衆嗎?我認為他們隻是一小群人,無論在曆史上還是在世界上,以任何方式。

沒有人能憑想象進入另一個人的生活

當新的中産階級享受真正為自己而戰的生活時,它需要在哪裡受到批評?

大概是因為,如果他們跳出這幾十年的卓越人生,看看過去,或者隻是看看在我們這片土地上成為"别人"的人的生活,炫耀或抱怨"輕描淡寫"會有點不尊重,但顯然角度也因人而異,很多人像孟琦琪一樣寫着"浪漫", 這代表着一種金錢、地位、對美好生活的熱愛,創作者自己說,女生要像我一樣有抱負,努力拼搏,才能擁有一切。

簡而言之,中産階級世界觀的基石之一是控制和經濟。控制自己,經濟地使用情緒、金錢和時間是必要的。"他們認為自己是一個由理性和道德支配的更新、更好的社會體系的代表。這種世界觀賦予了個人核心特征:"創造自己的生活!是以,孟琦琪和TOP5女作家的故事,也可以作為奮鬥于大城市生根、結識好親戚的勵志故事來講述。

當然,正如凡爾賽研究組的團隊成員所說,"人們現在真的越來越富有了。"對于每個仍然有美好生活願景的人,在生活中取得了小小的成就,希望能表現出一些,也會發現自己在朋友圈裡發了一句話,具有較強的學習意識。我可能也在朋友圈裡也曾有過假裝随便對自己貶損的酒吧,但是當我在北方農村做實地調研時,我看到市場上裹着棉質衣服、羊毛帽的人,為"10塊!"七!""10美元!""七塊錢!"當我讨價還價和争吵時,我想當我想要凡爾賽宮時,我應該臉紅并收斂。

在《美好生活》一書中,作者指出,19世紀瑞典中産階級的大多數祖先來自農村社會,農民,工匠,但對于許多瑞典人來說,很難了解他們的祖先經曆了"遭受饑餓,疾病和惡劣的生活條件,以換取額頭上有辛汗的日常面包"。

這種遺忘不是新一代的意圖,而是"瑞典人的貧困日子",沒有祖父母或父母可以講述下一代的故事,生活在瑞典物質豐富的福利國家的那些人的孫子孫女永遠不會經曆過去的艱辛。對于他們來說,鄉村與自然,充滿夢想的視野,那些落後的健康、醫療條件,被片面的視野所隐藏。是的,這個在19世紀早已建立"中産階級"文化并深受世界文化影響的群體,現在足以描述他們的平凡生活。

在英國,語言和發音,使用什麼詞,以及如何使用它們,可以揭示有關社會階層地位的資訊,英國人說:"他一開口,我就能看穿他。凱特在《英國人的言行規則》中诙諧地說:"所有英國人,無論他們承認與否,都屬于某種社會性的全球階級衛星定位系統,一旦他或她說話,就可以立即告訴我們這個人在階級地圖上的位置。"

是以,無論中産階級是試圖模仿凡爾賽貴族的優雅,還是試圖向富有同情心和勤奮的群衆展示"為什麼不吃肉",都太容易暴露了。全球社會鴻溝越來越嚴重,不同人群之間的文化鴻溝很大,而不僅僅是富人和窮人之間的文化鴻溝。對于人類學研究來說,很難對上層階級做研究,對進入該領域的要求太高,精力可能可與自己的出身和奮鬥曆史相媲美,而所有的研究都是對他人文化的,如果不是幾年,是的,不是幾個月,不是幾周,長期的個人參與,生活, 和強烈的同理心,很難得出結果和結論。但人類學仍然讓我們對他人有一個視角,試圖克服不同人群之間的鴻溝:

保持開放、善解人意、警覺、不育,不是一個适合每一種生活方式的容易主體,不容易判斷和判斷他人的生活,更有必要去實踐,但至少,我們總能活出對他人的寬容和尊重,在談論自己的文化時,少一些優越和傲慢;而最重要的是,在自己通往美好生活的道路上,時刻記得給别人不同生活方式留下的空間和資源,畢竟文化不高低,愛斯基摩人若不高不卑,如果地球有一天被冰川覆寫,我們将不知道如何在冰雪中生存。

責任編輯:彭姗姗

校對:張燕