學習設計的過程中自然少不了這樣一本教科書級别的好書——《設計心理學》

今天就讓小編帶你了解一下《設計心理學》系列書籍,一套全球人都在讀的好書。

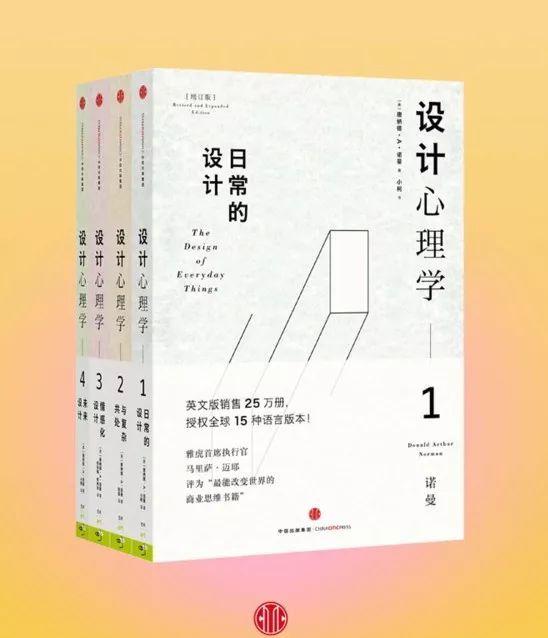

《設計心理學》共分為四本:《日常的設計》,《共處與複雜》,《情感化設計》和《未來設計》

作者是一個可愛的老頭——唐納德·A·諾曼,語言诙諧幽默,十分有趣。

今天小編要給大家介紹的是這一系列書籍的第一本——《日常的設計》

相信大家在學習和了解設計的過程中都會不可避免的經曆理論學習的過程。理論知識很多都是比較枯燥的,不知道大家是否和小編一樣,一聽到理論就開始想念枕頭。

而這本書恰恰就是一本介紹設計理論的書籍,整本書都在介紹和分析示能啊,意符啊,映像啊,回報啊這些讓人望而生畏的理論。

但是!這本書讀起來卻并不枯燥,反而有很多樂趣。

作者在書中列舉了大量生活執行個體來诠釋理論:

·為什麼人會在通過關閉的玻璃門時受傷?

·門上的橫向搖桿和縱向搖桿暗示着什麼?

·電子手表的多個按鈕都代表什麼功能?

·為什麼這樣排列?

·我們為什麼記不清硬币具體的樣子卻可以正确使用硬币?

作者通過最後這個生動的例子介紹了精确的行為為什麼與含糊的知識之間有明顯的偏差。這也讓小編想起之前一則有趣的新聞:美國網友憑借回憶畫出各大品牌的LOGO,可以說十分鬼畜了……

在我們忍俊不禁的同時,作者也向我們解釋了為什麼精确的行為可以誕生于含糊不清的知識中。

說到這裡你是不是也想知道為什麼自己記不清星巴克的LOGO卻可以正确找到星巴克咖啡店了呢?

小編在這裡留一個小小的懸念,希望大家可以在閱讀的時候找到答案哦!

另外,作者在寫作中還使用第一人稱結合自己的經曆來介紹了許多有趣的概念模型。

騎機車時,想讓車子左轉要右轉車把。滑雪的時候,想右轉要動左腳。這些“背道而馳”的概念模型總是和我們大腦意圖沖突,錯誤卻應用于現實生活。讀完這一段,小編終于知道自己滑雪時為啥總摔跤了……

很多我們習以為常的生活細節其實都隐含着設計上的巧妙之處或是問題所在。

這本書的精妙之處在于他用一個個的理論和案例将我們生活的點點滴滴理論化,讓設計從生活的暗處走向人們的視野。你會突然感歎:原來如此!

《日常的設計》讓你不再為了學會使用産品而改變自己,而是讓産品适應自己的習慣,進行自然學習。

希望這本書能讓你更加了解生活,做精緻的豬豬女孩和豬豬男孩~