本文轉載自:極晝工作室(media-fox)

作者|王一然

編輯|王姗

「吳謝宇弑母案」曾引發極大關注,12 月 15 日吳謝宇案二審辯護律師徐昕透露,該案原定 17 日庭前會議,由于福州疫情管控原因,延期召開,具體時間另行通知。

今年 8 月 26 日,該案在福州中院一審公開宣判,被告人吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪,數罪并罰,決定執行死刑,剝奪政治權利終身,并處罰金人民币十萬三千元。一審宣判後,吳謝宇提起上訴。

目前該案又新增了辯護人徐昕律師。據 10 月 14 日紅星、澎湃報道,吳謝宇此前未做精神鑒定,這次辯護律師将在二審時申請對吳謝宇進行司法精神病鑒定,并面向海内外尋求知名精神病鑒定專家的幫助;另一方面,吳謝宇母親的家屬在一審時并未就是否諒解吳謝宇表态,律師正積極聯系吳謝宇母親家屬,希望擷取家屬能諒解。

一審時辯護人曾多次征求吳謝宇的意見,他都不同意去做精神鑒定申請。我國《刑法》第 18 條規定,精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果,經法定程式鑒定确認的,不負刑事責任,但是應當責令他的家屬或者監護人嚴加看管和醫療;在必要的時候,由政府強制醫療。間歇性的精神病人在精神正常的時候犯罪,應當負刑事責任。尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人犯罪的,應當負刑事責任,但是可以從輕或者減輕處罰。

據媒體報道,吳謝宇二審辯護律師徐昕表示,法院如果決定進行精神鑒定,一般應征求檢辯雙方意見,以一定的程式确定鑒定機構。之後由鑒定機構的鑒定人依程式進行司法精神病鑒定。希望有知名的精神病鑒定專家以專家輔助人的身份出庭,提出專業意見,研判吳謝宇是不是精神病人,是否屬于完全或限制刑事責任能力。

徐昕律師透露,申請司法精神病鑒定比較困難,法院一直不同意,要等庭前會議時看情況。

2021 年 10 月,27 歲的吳謝宇在看守所中手寫了數萬字信件,分别給舅舅、姨媽以及此案涉及的被詐騙受害者。

吳謝宇在信中常用排比句和感歎号,字迹時而潦草,或書寫十分密集,「不是我不認真,因為我現在是死刑犯,按照看守所規定,我 24 小時都要截着手铐腳鐐,這對我的寫字速度和筆迹有很大影響。」吳謝宇解釋。長達約五萬字的信件中,吳謝宇向親友們表達了忏悔,并希望獲得他們的諒解,争取「一個生的機會」。

這篇報道從這些信中選取了 7 個關鍵詞,并摘錄了部分信件内容,它們通往吳謝宇呈現的另一個隐秘世界。

疑病症

吳謝宇和阿姨說,自己從小就是一個「小病貓」:小時候的生活就是看病買藥吃藥、看病買藥吃藥。幼稚園時,他脖子上起了「很髒很難看的東西」,後來認為是某種皮膚病,小朋友們看到他的患處,嘲笑他:「髒死了!你離我遠點,别弄到我身上!」讀國小時,脖子漸漸好起來,又患上哮喘,被同學形容「喘得跟個破風箱似的」。

「我這身體怕是永遠好不了了,我的身體會越來越破爛下去,最後報廢我就死了。」他在信中回憶,「哮喘讓我越加自卑,對我自己這小身體越加不滿、憤怒、悲觀、失望,這艱難喘息的身體就和廢人沒什麼差別!」

即使上了國中,哮喘症狀逐漸緩解,他認為「它」仍然潛伏在身體裡某一處,随時變本加厲擊垮自己。高一上學期,父親去世後,他覺得自己已經到了杯弓蛇影的地步,隻要身體哪裡出了一點毛病,就覺得自己得了大病,征兆隻是剛剛顯現,恐懼「很快我就會像爸爸那樣死去。」

吳謝宇現在将這種心理總結為「疑病症」。比如高三總複習時期,他頻繁出現心慌、心悸、心絞痛,晚上嚴重失眠,白天極度疲憊,媽媽帶他去醫院,檢查結果是「左心房心律不齊」,但吳謝宇不相信醫生說的「不是什麼大問題」,後來聯考考砸也覺得是因為自己身體不好。

「自從爸爸做了手術還是死了後,我就不相信醫院和醫生了」,吳謝宇說,讀大學後,他心慌心悸、心絞痛,「瀕死感」也越加嚴重,有段時間經常去校醫院,每次檢查結果都是「心律不齊」。

他不吃醫生開的藥,怕一直吃藥變成爸爸當年自嘲說的「藥罐子」,後來,他連校醫院也不再去,覺得「疑病症」已到病入膏肓地步:完了,我和爸爸當年一樣無力回天了,我随時都可能突然猝死掉,就像爸爸當年突然死掉一樣。

2015 年上半年,吳謝宇讀大三,他開始以為「我很快就會猝死,媽媽也和我一樣,不想再熬下去了,媽媽很快就會自殺」,覺得他們倆唯一的歸宿就「在那個世界爸爸的身邊」。

編者注:2021 年 8 月 26 日,福建省福州市中級人民法院經審理查明:被告人吳謝宇悲觀厭世,曾産生自殺之念,其父病故後,認為母親謝天琴生活已失去意義,于 2015 年上半年産生殺害謝天琴的念頭,并網購作案工具。2015 年 7 月 10 日 17 時許,吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際,持啞鈴杠連續猛擊謝天琴頭面部,緻謝天琴死亡。

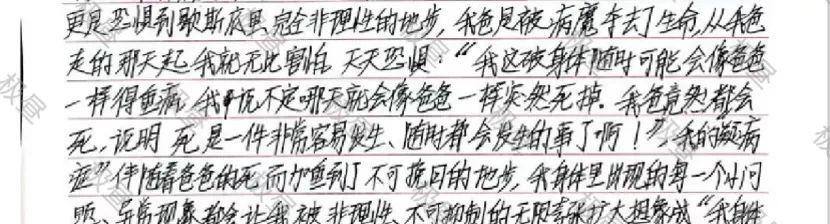

我爸是被病魔奪去了生命,從我爸走的那天起,我就無比害怕,天天恐懼:「我這破身體随時可能會像爸爸一樣得重病,我說不定哪天就會像爸爸一樣突然死掉。我爸竟然都會死,說明死是一件非常容易發生、随時都會發生的事了啊!」我的「疑病症」伴随着爸爸的死而加重到了不可挽回的地步,我身體裡出現的每一個小問題、異常現象都會讓我被非理性、不可抑制的無限誇張擴大想象成「我身體出了大問題、得了大病,現在才剛剛開始!」

報複

父親因肝癌去世的消息是阿姨在電話裡告訴吳謝宇的,「你爸爸出事了。」吳謝宇回憶,他當時讀高一,呆呆地跟着親戚回老家奔喪,大姑見到他,嗓子已經哭啞了:「你爸死得很痛苦,走之前一直喊疼。」她又說:「你爸走之前一直喊着你的名字小宇、小宇啊……」

「就是這兩句話,讓我覺得我這一生就在那一刻結束,跟着爸爸一起死了。」吳謝宇說,他覺得父親死不瞑目,第一反應罪魁禍首是自己:父親手術前,他曾去醫院看望,隻在病房裡待了幾分鐘,就跑出去看書;父親去世前兩天,媽媽帶自己回老家看爸爸,他又在房間裡待了沒多久,跑出去背曆史書。

「為什麼你們不告訴我我爸就要死了?」吳謝宇繼而恨親戚,讓自己錯過見父親最後一面。

「我實在太想能在心裡找幾個人去怪罪,去和我一起承擔分擔這罪責。」吳謝宇說,他日日夜夜在想父親的死因,他要「透過現象看本質」,最終把根源歸咎于長輩們的見死不救,他後來在大學時越來越相信自己的判斷:父親治病花光了家裡所有錢,不得不放棄治療回家等死,而當時沒人在經濟上施以援手,「冷酷冷漠、無情無義。」

事實上,據吳謝宇父親吳志堅同僚回憶,吳家一直沒有求助過,也做了較為保守的媒體治療,「放棄治療也是因為他想在家裡走。」

在吳志堅的高中校友與老同僚口中,那是一個人緣很好,有些浪漫,為人豁達不看重名利的男人,也是大家聚會的粘合劑:他和吳謝宇的母親謝天琴是同鄉,隔着一條河戀愛,會去看電影打羽毛球,1994 年兒子出生後,兩人又一同調去福州工作。

吳家生活簡樸,謝天琴在學校分了房,家具一般,一家三口經常一起出席朋友的聚會,一起去南平鬧花燈。而在吳謝宇的記憶裡,他見到父親的遺體時,幾乎認不出來,「我的爸爸怎麼會變成那樣啊,一點都不像他了。」

父親去世後,親人們勸他「節哀順變,照顧好媽媽就是對爸爸在天之靈的安慰」,這讓吳謝宇更加痛苦,覺得他們說得輕巧,「和沒事人一樣」。

吳謝宇決定「帶媽媽一起離開,回到那個世界爸爸的身邊」後,另一個想法也随即産生,「我們家走到今天這家破人亡的地步,他們(親友)也有責任!」「我要報複他們。」

殺害母親後,吳謝宇以「出國留學」為由,先後從親戚和父母的好友處借出 144 萬元,「後來知道,他在福州揮霍,一夜花了幾十萬,都花在了嫖娼和賭博上。」吳志堅的同僚說,案發後一段時間,吳謝宇依然會向親友們回報「美國的學習生活」。

吳謝宇回憶,那時在 QQ 聊天,阿姨說:「小宇你很棒,阿姨為你驕散。你很争氣,在美國要好好照顧媽媽」。吳謝宇說他也感到羞愧内疚,但還是決定騙下去,因為這或許又是「他們對吳家虛情假意的愛」。

我猜疑你們,我揣測你們,自從我爸病逝後,我就天天在想「我爸為什麼要死?我爸為什麼不能活?」一開始我也懂得「是肝癌奪去了爸爸的生命」,但無數個日日夜夜鑽牛角尖的瞎想瞎猜,讓我在大學時竟産生了這段念頭:「我爸最後是因為沒錢治病,才放棄治療回家等死的。我家的親人們和我爸的老朋友們在我爸最後關頭對我爸見死不救,他們對我們家無情無義,他們對不起我爸我媽。

我愛你們,但我對我們之間的親情卻始終抱着從虛構故事裡看來的「為兄弟兩肋插刀,為親人肝腦塗地」的不切實際的幻想,我的意思是說,我對你們抱有過高的期待與要求,我完全無視了「你們已經幫了我們家太多的事實」,完全無視了「你們各自也都有各自家庭、家家有本難念的經」的現實……我對你們,因愛生怨……

這個世界上的人全都虛僞虛假、冷酷冷漠、無情無義,我和媽媽都已走到絕境了,我快要猝死了,媽媽快要自殺了,我和媽媽在這個世界上都活不了多久了,我和媽媽在這個世界上的每一天都是煎熬在無意義的苦海之中,我和媽媽在這個世界上早就沒有家了……我和媽媽都不想再在這個世界上熬下去了,我們都隻想去那個世界找爸爸了,而爸爸肯定也想我們去那個世界和他團聚,我們一家三口永不分離在那個世界過上永恒幸福的生活了……

我要帶媽媽回家!我要和媽媽一起死,不,這不是死,死隻是表象,其實這是回家!這是爸爸媽媽最想要的事,這是對爸爸媽媽最好的事,這是我在死前能為爸爸媽媽做的最後一件、最大最重要的事,這是讓媽媽離苦得樂,這是帶媽媽一起回家,是以,即使這件事再可怕,即使要為爸爸媽媽做到這件事要我犯下滔天罪孽,我也必須為爸媽做到啊!

「男人的問題」

吳謝宇認為,自己的内心一直比較封閉:以前,父母在家裡說老家仙遊話,吳謝宇聽不懂,他想學,但父母怕影響他的國語,也覺得聽懂沒必要,「大人的事情小孩不用管。」他也覺得沒有可以交心的朋友。

不知道怎麼去愛、自卑、不懂得和人溝通交流,他把這些歸于父親沒來得及教他,父親喊着自己的名字去世,這讓吳謝宇認為他有沒說完的話。如果父親能說完遺言,可能就會告訴他,他未來的方向、應該做一個什麼樣的人、怎麼去面對困境。

父親沒來得及教自己的屬于「男人的問題」:怎麼做一個合格的男人,一個男人應該做些什麼——「我覺得這些問題對我極其關鍵,但隻能去問一個男人才行。」

一次與舅舅在高速服務區吃飯時,他稱當時最糾結的問題就是「爸爸為什麼會死?為什麼爸爸最後要放棄治療回家等死?」但他說自己沒有勇氣開口,錯過了向舅舅求救的機會。

在給父親朋友的信中,吳謝宇也提到,他曾想給這位叔叔打電話求助,請教父親走後自己心中積郁的痛苦、不解、困感、迷茫、無助、想不通的事情,好幾個晚上站在大學宿舍走廊視窗拿着手機,但猶豫很久,害怕對方覺得麻煩,怕對方認為他的父母是不合格的父母,最終放棄。

後來,他假裝懂了這些,連大學宿舍裡,和舍友講每一句話之前都要考慮半天,害怕被嘲笑是「廢物」,更害怕「别人覺得這本該是父親告訴兒子的」,「我絕不允許任何人覺得我爸不好。」到大二、大三,吳謝宇覺得連和人說一句話都很累、很沒力氣了。

吳謝宇渴望男人之間的對話,作為收信人之一的叔叔說,或許還有「對青春期的困惑」。這位叔叔是當時吳謝宇案的現場目擊者和報案人之一,曾為他咨詢過「性瘾」的事,他稱,案發現場吳家的柴火間(指雜物間)裡,曾搜出很多性工具。據媒體報道參與做筆錄的相關人士回憶,警方曾發現吳謝宇手機裡多部性愛視訊,也購買了大量性工具。「青春期的男生這種事不好和媽媽講。」這位叔叔回憶,專家曾和他解釋「人在躁狂的時候,那方面的欲望就特别強。」

編者注:同學和同僚眼中的吳謝宇與他自己的描述完全不同。綜合《新京報》、澎湃新聞此前報道,吳謝宇的高中同學說,在他眼裡,吳謝宇喜歡打籃球,人緣很好,比較健談。大學同學回憶,吳謝宇會熱情主動和同學打招呼,在宿舍時也會和室友談天說地。課餘時間,吳謝宇愛鍛煉身體,宿舍裡堆滿了他買的拉伸器、仰卧起坐等輔助健身器材。他在 GRE 英語教育訓練機構的從業人員回憶,吳謝宇情商也高,GRE 成績出來後,還曾與一起學習的同學分享經驗。逃亡期間,在重慶酒吧共事過的同僚說,他覺得吳謝宇是一個比較會處理人際關系的人。

虛構虛幻的世界

吳謝宇把自己犯罪的根源,多次歸結于小說和影視的虛幻世界。他稱自己沒有主見、人雲亦雲,從來沒有自己的判斷。腦中幻想的「愛」到大學時已經變得徹底扭曲颠倒,虛幻錯亂。

吳謝宇在信中提到了多部文學、影視作品,《牡丹亭》《卡拉馬佐夫兄弟》《盜墓筆記》……認為它們對自己的影響很深。比如他判定長輩們「虛情假意」,就是根據《天龍八部》和《英雄本色》,覺得他們應該像蕭峰和虛竹、小馬哥對阿豪那樣,兩肋插刀,不應該讓爸爸在家裡等死。

吳謝宇用這些虛構作品向親友解釋父親去世之後他的思想和行為變化。他回憶自己在父親火化時出現了幻覺,他好像看到隆隆高爐之中,一股無形又無比熟悉的氣息升上空中,遁入無形,「我爸逃出來了,我能再見到他的」——高中時,他看了一部美國電影《緻命魔術》,他向阿姨解釋,裡面有個魔術師可以複制出一個自己來(但需要把原來那個自己殺死),他可以把自己制造出一個複制體然後用逾時空傳送到另一個地方。

「我甚至恍惚間以為我爸隻是假死,大家都是在配合着演戲。」那部關于魔術的電影中,講了魔術的三個核心要義:以虛代實,偷天換日,最後「化腐朽為神奇」。

聯考後的暑假,吳謝宇看了陀思妥耶夫斯基的長篇小說《卡拉馬佐夫兄弟》,這本書改編自一起真實弑父案件,書中圍繞信仰與理性,在宗教、肉欲、哲學、道德等等都做出探讨。吳謝宇向阿姨闡述了幾句他至今有印象的話:不是因為看見是以相信,而是因為相信是以看見;不是因為看見奇迹才産生信仰,恰恰相反是信仰産生奇迹;證據撼動不了人的信仰。在吳謝宇的信中,他也多次提到「上帝」。

據媒體報道,2015 年 6 月,吳謝宇購買了防水塑膠布、防油桌墊、幹燥劑、防潮劑、防黴包、抽濕器、真空壓縮袋、抽氣泵、隔離服等,還買了刀具,包括剔骨刀、菜刀、手術刀、雕刻刀、手機貼膜用刀、鋸條等等。大概 2015 年過年時,他提到媽媽精神不好,不太愛吃東西,想到書中林黛玉也是如此後來郁郁而終。

吳謝宇在信中對叔叔解釋,他覺得「媽媽想要自殺為爸爸殉情,像三毛為荷西殉情一樣,媽媽想去那個世界找爸爸了」。

吳謝宇大學時看過昆曲《牡丹亭》,裡面病死的夫妻死而複生,「情之所至者,生者可以死,死可以生。」吳謝宇說,他記得書上總結「心誠則靈」,「自我實作的預言」。吳謝宇說,在逃亡路上,「殘存的理智告訴我,你媽媽已經死了,被你親手害死了!你和媽媽被你自己親手毀了!」但靠着這些書中的話,他每天一遍遍告訴自己,「生者可以死,死可以生!但教心似金钿堅,天上人間會相見!」

吳謝宇覺得對他影響最深的故事是《盜墓筆記》裡的「秦嶺神樹」篇。他向阿姨詳細講述了那個關于母親的故事:一個男人的媽媽因病去世,他想讓媽媽複活,找到上古時期遺留下來的一棵青銅巨樹,這樹有一種神奇的能力叫做物質化,讓人想象的東西在現實中出現,「夢想成真」,為此他被困在巨樹中逃不出來,但臨死前設法讓朋友想象了「自己和媽媽在大洋彼岸生活」,于是一切就真的實作了——雖然男人死了,但被朋友想象複制出的他和媽媽,在美國幸福地過着全新的生活。

「逃亡路上,我每時每刻都在複習這些小說,一遍又一遍回想這些劇情。」吳謝宇說,父親去世之後,他就一直懦弱地逃避着現實。到了大學後,現實與虛幻之間的界限越來越模糊,到「虛實不分、真假不分」的地步。

弑母之後,吳謝宇選擇欺騙衆人,同樣編造「他和媽媽在美國生活」,他在信中總結,曾反複給自己洗腦,媽媽就像《緻命魔術》裡一樣被複制,像被神樹「物質化」之後,和自己就在美國生活。他不斷告訴自己:「如果還沒成真,不是因為那是假的,不過是因為我還不夠信,信得還不夠用力。」

吳謝宇在信中稱他現在已經從「那個世界」醒了過來,「我已經徹底轉變了自己的整個思想觀念和心理狀态……經曆這麼多以後,已經完完全全地痛改前非。」

吳謝宇特别提到了一部美國科幻恐怖電影《迷霧》,「舅舅,我此時此刻說到電影,絕對沒有任何不嚴肅的意思。實在是因為從小到大影響我最深,同時也是扭曲我最嚴重的就是無數小說和影視了。」

電影中,小鎮被迷霧籠罩,巨型怪物出沒,最終,沒油的車裡,聽到霧中的巨響後,人們以為怪物臨頭,父親與兒子、好友決定自殺,父親開槍打死其他人後,決定和怪物放手一搏,卻發現霧中是軍方的救援機器。

吳謝宇說,他在大學時看這部電影,覺得沒什麼,很快就忘了,但媽媽離世的那一刻,「我才頓悟到,錯了,全都錯了!我過去所幻想所迷信是以為的那一切肯定都是大錯特錯了!」

他經常地回想起《迷霧》的結局,越來越能感同身受男主最後的絕望,稱「那個電影史上最絕望的結尾」和他的處境一樣,以此來解釋「我為什麼會親手害死我媽媽」。

阿堅,你要保佑我和小宇

從吳謝宇的角度來還原母親謝天琴,并非是許多人臆測的「嚴苛古闆」、「逼兒子考好學校」、一個望子成龍、高要求的中學教師。吳謝宇描述,母親從小命苦,孩子時就操持家裡,結婚之後,吳謝宇與父親身體不好,母親害怕醫院,讨厭消毒水的味道,卻多年堅持帶他們去看病。信中還提到,媽媽曾換肝給爸爸。

吳謝宇說,他從小很粘媽媽,「這輩子所做的一切都是為了媽媽」:媽媽一笑我就高興;媽媽一皺眉我就害怕,心痛自責;每天每刻都想着媽媽,就是為了媽媽而活着。父親去世後,他不管說什麼都「怕惹媽媽傷心」,他強調:「我對媽媽是愛,不是恨,或世人可能會猜測的其他任何負面情感。」

吳謝宇也知道母親的辛苦,他稱自己在「疑病症」影響下,從小極度自卑,覺得自己是一台考試機器,「考第一名就是我對媽媽的唯一意義。」但母親從未給吳謝宇施加過考分壓力,吳謝宇回憶,中考時,他考了福州市第二名,懊惱沒能成為狀元,但和媽媽走在學校裡,别的老師對他豎大拇指羨慕道:「謝老師你真有福氣,生個兒子真争氣!」「哪裡哪裡。」母親笑着客氣,吳謝宇說,當時他屏住呼吸仔細看媽媽,覺得媽媽是真的開心驕傲。

但父親去世後,吳謝宇覺得媽媽變了。吳謝宇的大姑吳雪花回憶,弟弟吳志堅去世後那年,吳謝宇和媽媽謝天琴和往常一樣去拜年,飯菜都已經做好,但謝天琴說:「你們一家團圓嘛,我這算什麼團圓。」最終帶吳謝宇出去吃了肯德基。

吳謝宇認為母親疏遠了所有人,自己也沒法再和她交心,繼而覺得,媽媽和自己一樣,害怕「被别人看不起」。這在吳謝宇父母的共同好友回憶裡也曾得到印證,吳謝宇的母親從不主動開口借錢,沒有傾訴過家裡任何困難,是個規矩、要強的女人。

吳謝宇和母親一起看電視,覺得劇中有一句話能表達他們當時的處境:任何同情都是憐憫,本質上都帶着種居高臨下的優越感和看不起人的意思。他覺得這就是母親對周圍人敬而遠之,将其他人的幫助都拒于千裡之外的原因。

和媽媽相守的日子裡,一次他拿成績單和排名回去,媽媽也沒有表現出之前的開心和驕傲,隻是淡淡笑了笑和他說:「别太累了,要注意休息,沒關系的。」

這句關心讓吳謝宇當時手足無措,甚至失落絕望。他說自己更加鑽牛角尖讀書,但在他看來聯考考砸了,沒有平時好;上了大學之後,無論他再怎麼努力讀書,也都考不了第一名,「我對媽媽的最後一點意義都消失了。」

弑母之後,吳謝宇翻開母親的日記本,看到媽媽曾向爸爸欣慰感歎:「幸好我們的兒子這麼優秀。」「阿堅,你要保佑我和小宇。」

吳謝宇寫道,這最可怕的痛苦和悔恨壓垮了我,我真的受不了,我逃了,我把媽媽一個人扔在了家裡。

他在信中總結,頭兩三年媽媽真挺難過的,「現在我才回想明白,我上大學後媽媽應該是漸漸走出來了。」

編者注:此前,一位接近相關辦案人員的知情人士稱,開庭前,吳謝宇曾将「殺母是為了幫母親解脫」的表述改為「協助母親自殺」。

我怎麼竟然就真的犯下滔天罪行了,我竟然真的親手害死了我媽媽的性命啊,上帝啊我究竟是為什麼要這麼做啊,現在我的家才真真正正沒了,被我自己親手毀了,我以為我是為媽媽做到對她最好的事,可現在我徹底悔悟了,我讓媽媽永遠失去了生命,我害媽媽永遠失去了一切,現在到以後到永遠,我媽媽都什麼都感受不到,什麼都看不到,聽不到,什麼都不會知道了。我媽媽永遠永遠都回不來了,我媽媽沒了啊,全是我做的,全是我害的,全是我。

現在,我沒有了爸爸,我沒有了媽媽,我沒有家了,我什麼都沒了……現在是我暫時還活着,但我無能為力……連我媽媽的後事我都沒辦法去辦,連媽媽在人世間最後一程我都沒辦法去送啊,我算什麼人?我算什麼兒子?我枉為人子,我枉為人,我不孝,我不孝啊!!!

一張照片

吳謝宇說他曾幻想,媽媽走後,「就像白雪公主、睡美人,就像沒離開一樣,就像隻是睡着了一樣。」他知道「人死後會腐爛」,但總固執地不把媽媽和這些聯系在一起。他說,2015 年上半年我決定「帶媽媽離開」後,就用盡全力地想「媽媽絕不能變醜,我絕不要讓媽媽走後身體有絲毫變化」,于是他按小說影視裡的經驗買了許多種「防止腐爛」的東西放在家裡。

但事實比吳謝宇的回憶顯然要更加殘酷。

據福州中級人民法院通報,2015 年 7 月 10 日 17 時許,吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際,持啞鈴杠連續猛擊謝天琴頭面部,緻謝天琴死亡,并在屍體上放置床單、塑膠膜等75層覆寫物及活性炭包、冰箱除味劑。

據案發現場目擊者回憶,2016 年大年初七,吳家門被開鎖公司打開,報案人與警方一起進去:沒有味道,屋裡窗簾都拉着,整個屋都是黑的,都拿膠帶封着——一地的電線,裡面有攝像頭監控,其他的東西都擺放得挺整齊。進入吳謝宇的卧室,一個「人」在床上被包着,一層一層,拆開之後,發現是個「假人」做的「木乃伊」。

警方在床下找到了真正的屍體。而床上的「假人」像謝天琴的屍體那樣,被包得一模一樣。

曾參與做筆錄并接近相關辦案人員的知情人士介紹,吳謝宇沒有在媽媽屋裡面作案,因為媽媽是很好的人,而爸爸更好,他們兩個的靈魂都是幹淨的,他不想讓血迹等髒東西玷污父母的床。這會讓整個天堂肮髒,他說,希望爸媽永遠是幹淨的人。

開庭時,吳謝宇稱他第一次見到了母親死後的真正模樣。這讓他幾乎無法承受,那個曾經有重度潔癖,總把自己收拾得一絲不苟,娴雅美麗的媽媽,在照片裡「那樣的醜陋可怖」,吳謝宇說,看過照片之後,他幾乎聽不清後面庭審的内容。

隻要我活着

吳謝宇老家位于福建省莆田市仙遊縣度尾鎮,由于國家住房保障工程,幾年前蓋了三層小樓,全靠吳謝宇的小姑丈操持,還保留着許多 90 年代的舊家具,塑膠邊小鏡子,幾根木條闆子釘成的桌子。吳謝宇父親排行第二,大姑和五姑一家住在這裡。吳謝宇被批捕前半個月,他的奶奶就去世了,吳謝宇的大姑稱,他的奶奶臨終遺言是「家裡隻有這一個孫子,無論如何也要想辦法把他保下來」。而吳謝宇的繼爺爺也于去年去世。

當年案件曝光時,吳謝宇堂哥的女友家裡不同意他們繼續交往,堂哥至今單身。

吳家近 30 位親友曾聯名簽了份諒解書,以吳謝宇大姑的名義,裡面闡述了吳家的窘迫,也提到「小宇是吳家單傳的血脈……希望能給小宇一個痛改前非的機會。」作為弑母案發後被詐騙的受害者,吳謝宇的幾位叔叔也在另一份諒解書上簽了字。

但一位資深政法人士介紹:「刑事諒解書是刑事案件的受害人與嫌疑人或其家屬間,就刑事案件結果達成和解,由被害人一方所出具的法律性質的書面檔案,一般會在提起公訴至法庭質證環節完成,在刑法上有酌定從輕的效力。」他解釋,幾位叔叔的諒解書隻能讓法院酌定減輕詐騙罪的量刑,而受害者謝天琴的親屬,也就是吳謝宇阿姨與舅舅的諒解書,才是讓法院酌定減輕處罰故意殺人罪的關鍵。

今年 10 月,吳謝宇在獄中給舅舅和阿姨分别寫了信,托叔叔轉交。

在每封信的結尾部分,吳謝宇都用了大量篇幅道歉與忏悔,但寫信「也為了我自己」,吳謝宇說,「我的生命已經進入倒計時。」一旦最高法核準,「也許我明年上半年就會死了。」

他希望阿姨和舅舅能諒解他,「給我一個活下去的機會。」

「我真的好想能有機會能活着去做這些事啊,我才 27 歲啊,我真的還能做好多好多事情啊!」

「我真的不甘心,我這輩子就以這麼個可惡、可恨、可悲、可恥、可鄙的罪人收場!」

「阿姨,你從小看我長大,你知道我本質并不壞的對嗎?我是真的不壞不惡的啊!」

吳謝宇說,争取他們的諒解,或許自己還有一線生機,「如果你們不肯諒解我的話,那我怕是沒希望了」。他還強調,自己還能為社會做很多事情。就算在監獄裡渡過下半生也心甘情願,「我想要活下去!我是真的無比渴望活下去!」

據曾參與庭審的相關人士描述,吳謝宇的阿姨早年離異,生活狀況一般,吳謝宇也在信中和阿姨說,騙的「可能是你全部積蓄、你的養老錢」。一審宣判後,吳謝宇的阿姨曾表示不會上訴,經常念叨「我姐姐好慘啊」;一位受害人回憶,吳謝宇的舅舅被詐騙後,生意受到很大影響,嚴重時還借了高利貸來緩解,至今沒還清,妻子後來也是以與他離婚。提及諒解書,吳謝宇的舅舅保持沉默,問得多了,就說「我能做到這個份上就不錯了」。

吳謝宇在信中提到了唯一可能的彌補辦法:請求親人和長輩處理父母留下的所有遺産。「我自己已是一無所有……如果還有繼承權,我自願放棄一切權利。」據吳謝宇父母好友估計,吳家現在的房産價值一百多萬。

他也将母親的後事托付給親人,說他最痛苦的是「母親還在殡儀館裡沒有下葬」,「我清楚這全都是我造成的……我求求你們,讓我媽媽命這麼苦的一生最後一程能走好,讓我媽媽入土為安。」

據《公安機關辦理刑事案件程式規定》第二百一十四條對已查明死因,沒有繼續儲存必要的屍體,應當通知家屬領回處理,對于無法通知或者通知後家屬拒絕領回的,經縣級以上公安機關負責人準許,可以及時處理。但知情人士說,謝天琴至今無法火化下葬,原因之一是需要繳納多年累積的高額停屍費。

編者注:本文作者曾就信件相關内容向一位犯罪心理學家請教,對方提醒,在案件上訴期間分析被告的家庭原因需要謹慎,其對案件辯護可能起到一定作用。

撰文:王一然

編輯:王珊

首圖來源:站酷海洛