文|盧明 編輯|燕子 圖檔|網絡

豫北與我所在的魯西南相鄰,是以遊覽較多。這一次,我來到了安陽。

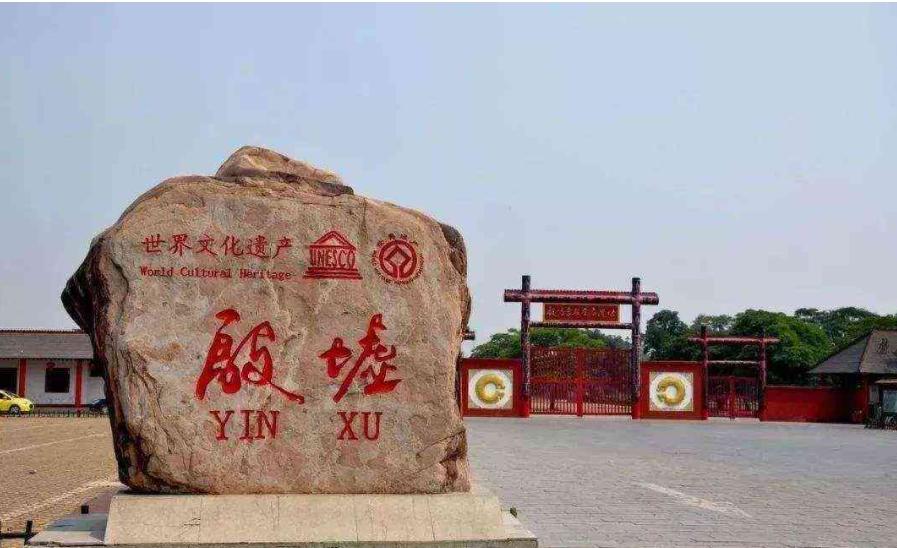

安陽西依太行山脈,東接華北平原,一條洹河橫穿東西,京廣鐵路縱貫南北,地理形勢非常重要,曆史文化特别豐富,是七朝古都、中國八大古都之一。安陽作為曆史文化名城,最吸引世人的還是作為商朝都城的殷墟,這裡是唯一一座有曆史記載并被甲骨文及出土文物證明的商都。

殷墟處于安陽城西北小屯村及附近區域。那條洹河自西部山區流來,象一條迎風飛舞的絲帶,打着彎向東飄去。河道由東西向轉折為南北向形成半包圍結構,懷抱着殷墟宮殿宗廟遺址。在洹河對岸,則由另一個河彎懷抱着殷墟王陵遺址區。

博物苑主要區域略呈南北向長方形,其西側南部有一塊東西向長條形區域,又使整個搏物院像個古代的戈頭。殷墟大門紅色木質,像三個并列的“開”字,中間稍高,兩側稍低,“開”字之間空出的兩個方形區域各有一圓形玉龍圖案。這種設計一下子就把人們的視點由現代拉到了古代。進入大門即可看到興趣世聞名的司母戊鼎,該鼎現存北京國家博物館,這裡看到的則是放大了的仿品,大概有兩人高,足以震憾遊人。

司母戊鼎之北,有座東西延展的高大宮殿,宮殿建于商代宮殿基址之上,按照與文獻中記載的“茅茨土階”、“四阿重屋”的建築樣式仿建,就是在墊高的土台上,用木材做梁、檩、椽做成建築骨架,殿頂四面出坡,兩重屋檐。茅草苫蓋的殿頂,一下子就和明清時期的殿堂差別開來。

殷墟博物館在仿古大殿東南方。沿着坡道盤曲下行,腳下是中國朝代延進的标志,一路走來,就像穿越時光遂道,當你走到商代刻線的時候,也就進入了展區大門。寬大的廳堂中澄澈的清水涵養着一片龜甲樣擺件,一方石版上記刻有董作賓先生書寫的甲骨文七絕。此後參觀的展廳裡全是殷墟出土的青銅器、甲骨文等文物,鼎、彜、尊、斚無所不有,金、玉、陶、石,無所不存,大大小小各式各樣,讓人目不暇接。通過參觀,我知道了殷墟是中國考古學的發祥地,知道了自上世紀初至今一百多年殷墟及甲骨文發掘整理的曆史過程,知道了“甲骨四堂”(郭沫若号鼎堂、董作賓号彥堂、王國維号觀堂、羅振玉号雪堂)的重大研究成果。

出博物館,又看了碑林和甲骨文窖穴。碑林石碑由甲骨文寫就,能直覺感受中國最早文字的氣韻。窖穴指1936年發現的灰坑,一次發掘甲骨一萬餘片,因而被稱為中國最早的甲骨文檔案庫。

殷墟古物多為存留的建築基址,上面用木樁标明地基及柱礎的位置。基址間雜列着不少殉葬坑,透過地上蓋着的玻璃可以看到裡面埋着的車馬、殉人、殉狗等内容。商代重視祭祠天地先人,逢祭即殺人殺畜為殉,這讓人看到奴隸社會殘酷的一面。

博物苑西南角有婦好墓,此墓發掘于1976年。“好”是她的名,“婦”則表明夫人身份。婦好死後谥為“辛”,被後代商王稱為“後母辛”。盡管武丁有60多位妻子,但婦好是他的第一位王後,受武丁深愛。她是有确切記載的中國曆史上第一位女将軍,帶領商朝軍隊南征北讨,為商朝開疆擴土立下赫赫戰功。墓中出土的青銅器不少可稱為青銅之最,墓前的婦好雕像則展現了當代藝術家對這位古代女英雄的認知。

到殷墟,與三千年前的先人近距離接觸,收獲很大。喜歡書法的不可不來殷墟,喜歡文化的最好都來感受感受!

作者:盧明,男,1960年生人,筆名黃河入海。郓城縣委退休幹部,郓城縣作家協會主席,縣詩詞學會會長。系山東省作家協會會員,菏澤市詩詞學會副會長,菏澤學院水浒文化研究基地特約研究員,郓城縣曆史文化研究學者。在《光明日報》、《山東文學》、《時代文學》等多種報刊及網絡平台發表散文100餘篇、小說20餘篇、詩詞詩歌1000餘首,其中《菏澤賦》在《光明日報》發表。著有《正話水浒》《水浒印象》《好漢文化探究》《郓城文史考略》(三卷)文化書籍六部,主編《郓城文學作品選》《郓城文韻》《水浒别傳》《水浒酒故事》作品集四部。在菏澤電視台主講主講水浒文化十三期。

壹點号心夢文學