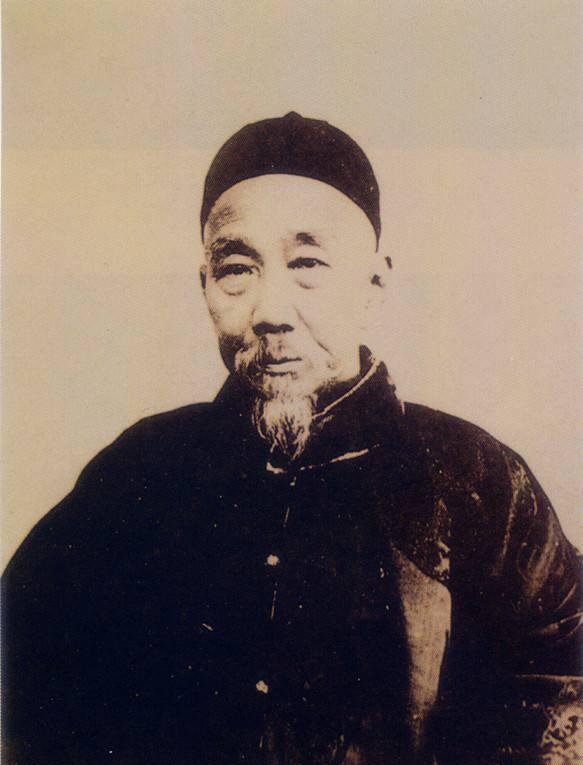

劉坤一(1831-1902),湖南新甯人。曆任江西巡撫、兩廣總督、兩江總督。作為晚清龐大政治勢力湘系集團後期資望最高之人,他長期擔任兩江總督兼南洋通商大臣,“坐鎮東南,屹然為中國之重”,人稱其“聲望一切均堪與傅相(指李鴻章)匹敵”,是清末重要的地方進階官員。他步曾國藩、李鴻章等後塵,積極投身于洋務運動,是洋務派後期的主要成員,為中國近代曆史的向前發展起過一定的促進作用。

中日甲午戰争以後,中華民族面臨被列強瓜分的險境,資産階級維新黨人挺身而出,疾呼變法圖強。在光緒皇帝的支援下,他們掀起了一場轟轟烈烈的維新變法活動。沉寂黑暗的中國有了一線光明的希望。

在這場維新運動中,身為兩江總督兼南洋通商大臣的劉坤一是怎樣的态度呢?康有為說他是‘頑固老臣,阻新法尚力”。也有人說他是附和西太後共同破壞、阻撓維新運動,甯可亡國也不許變法。然而,我們若是認真分析一下劉坤一在維新運動中言行,就會發現以上說法未必準确。

衆所周知,維新派與洋務派行政主張有許多相同之處。比如,康有為在《上清帝第二書》中所說:“富國之法有六,曰鈔法、曰鐵路、曰機器輪舟、曰開礦、曰鑄銀、曰郵政”;“養民之法,一曰務農、二曰勸工、三曰惠商、四日恤窮”等等,都是洋務派原所主張的,而且不少已經付諸實施。又如,光緒皇帝為維新變法所定的基調——“以聖賢義理之學植其根本,又須博采西學之切于時務者實力講求”—實際上就是洋務派“中體西用”思想的翻版。至于光緒皇帝在百日維新期間所頒布的變法诏谕,如練兵籌饷、開辦學堂、振興商務、發展工礦交通業等,也大都是洋務派一貫主張和奉行的。而且,劉坤一親身參加過甲午戰争,對戰敗的恥辱有切身的體會。戰争一結束,他就上奏政府要求變法圖強,說此次戰敗,日本“索債索地,肆意要求,無不遂其所欲,中國自有夷患以來,未有如此次之甚者”,中國“凡行血氣者,莫不切齒拊膺”,“莫不以富強為要圖”·。應該說,從情感上劉坤一本來是贊同、支援維新變法的。正因如此,當康有為、梁啟超等成立強學會時,他才會“捐五千餘”資助會務,對維新活動給予支援。

但是,維新運動中所摻雜的帝後兩黨的權利之争,使劉坤一對變法的态度又頗猶豫。支援維新的光緒帝徒具虛名,一切軍政大權都掌握在厭惡維新人土的西太後手裡。當時稍有政治頭腦的人都很清楚這種形勢意味着什麼。比如,李鴻章就對人說過:“現在政權在守舊派手裡,是以稍明新學的官僚,得格外小心,不敢倡言新法,即使有新主張新政見,也做不成什麼事功”。老于世故的劉坤一當然也不會例外。他非常清楚卷入帝後兩黨之争的後果,因而對維新變法釆取靜默觀察、謹慎小心的态度。

再者,維新派的激進言論,也使劉坤一有點望而卻步。劉坤一是位洋務派官員,但他更是一位深受傳統文化熏陶的封建官員。對于維新派所宣傳鼓吹的平等、民權等資産階級思想,他是不能接受的;對于維新派變革服飾、違反傳統習俗的作法,則更為反感。他曾對人說:“平等、民權,妄引《論》、《孟》,中外津津樂道,不知《易》之《履卦》所謂‘上天下澤,以定民志’何哉”?“至欲改變衣冠,以新耳目,未免有拂人情”;效法西方,“則通商裕課以富國可也,制船造炮以強兵可也,至于文物衣冠,各國自有祖宗制度”。

此外,具有長期行政經驗的劉坤一,對于康、梁那種“急遽”的變法方式,也不能接受。他認為,“中國積習太深,欲求變通,必須從容易處下手,循序漸進,堅定不搖,乃有實濟,不緻中辍”。是以。他在百日維新剛開始時,“即拟奏請熟思審處,勿過紛更,勿涉急蘧。旋奉嚴旨,申饬其洩沓因循,則前折不敢上陳矣”。其奏折雖未敢上陳,但他對于維新變法的态度,卻是抱定“勿過紛更,勿涉急速”的宗旨行事的。

基于以上原因,再加上封建官員那種特有的遇事觀望,行事拖沓的辦事作風,劉坤一在百日維新期間,是在觀望徘徊中,有選擇地執行了一些變法措施。而且,他是站在洋務派的立場上,以“中體西用”的原則來看待維新變法的,認為“新法如改練洋操、添設學堂,實為當務之急”,支援戊戌變法中整軍經武、興學育才和振興農工商等維新措施。例如,光緒谕令将各省現有書院改為兼習中學、西學之學校。他在籌辦兩個月以後,就将原來的儲材學堂改為江南高等學堂,并将鐘山、尊經、惜陰、文正、鳳池、奎光等書院改為各級學堂,一律兼習中學、西學。

可見,對于某些維新變法措施,劉坤一是遵旨辦理,貫徹執行的。我們不能因為戊戌變法是資産階級維新派發動起來就以為封建地主階級一概反對;也不能因為光緒皇帝1898年曾下過斥責劉坤一執行變法不力電谕,就是以而認定劉坤一是戊戌變法的反對者。對于光緒的斥責電,我們應考察當時的社會背景。史載,當時“凡有舉行新政發交外省各件,自直隸起概不奉行,亦不議奏,電旨嚴催,置之不複。上憤怒萬分,故有此旨。責劉(指劉坤一)、譚(指譚鐘麟)者,意在警榮相(指榮祿)”。維新運動主将梁啟超也也認為,“此谕雖明責譚、劉,實則深惡榮祿而宣其罪”。百日維新時,各地督撫對變法新政,意存觀望,不予執行,尤其是地位最崇、号稱疆臣領袖的直隸總督榮祿更是有恃無恐。光緒心急如焚,但因榮祿是西太後親信,不便指責,故而借地位較次的兩江總督劉坤一、兩廣總督譚鐘麟之名以責令各省督撫執行新法。