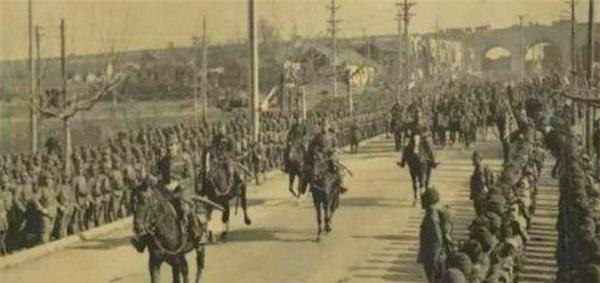

1931年,以“九一八事變”為标志,中國開始了長達十四年的抗日戰争,中華民族的兒郎們前赴後繼,抛頭顱灑熱血,終于将日寇趕出中國,取得了近代以來中華民族反抗外敵入侵的第一次全面勝利!

縱觀整個侵華戰争,能被日本視為“噩夢”的唯有一地,那就是湖南省會長沙,40萬日軍連續打了3年寸功未建,隻留下11萬屍骨!

長沙有何特殊之處能使猖狂的日軍如此吃癟?讓我們來一探究竟!

三大戰役一覽

中日圍繞長沙在1939年9月到1942年2月進行了3次大規模會戰,我們将這三次會戰統稱為“長沙保衛戰”。

第一次長沙會戰爆發于1939年9月,交戰雙方為中國第九戰區和日軍第十一集團軍。

當時日軍剛剛被蘇聯紅軍擊敗,士氣低落,岡村甯次急需用一場勝利來恢複士氣,同時為了穩固日軍對武漢的占領,岡村甯次經過綜合分析,決定進攻湖南,占領長沙!

戰争從9月14日持續到10月5日,日軍未能前進一步。

第二次長沙會戰爆發于1941年9月,交戰雙方仍然是中國第九戰區和日軍第十一集團軍,與第一次會戰有所不同的是,此次會戰背後有了美國的身影,美國希望中國戰場拖住日軍,是以加大了對中國的援助。

戰争9月17日爆發,10月11日結束,其中的宜昌之戰殲滅日軍七千人,戰果斐然!

第三次長沙會戰爆發于1941年,當時太平洋戰争爆發,中國軍隊有意直接入緬協助英軍作戰,為了牽制中國軍隊,緩解南方軍的壓力,岡村甯次決定再度進攻長沙!

戰争開始于12月中旬,結束于1942年1月,日軍寸功未建。

據《抗日戰争史》記載:三次會戰共計殲滅日軍11萬餘人,迫使日軍回到原戰略态勢。

長沙為何如此難打?

長沙之是以如此難打,源于兩方面的原因

第一:薛嶽指揮得當,獨創的“天爐戰法”使得日軍在三次長沙會戰中死傷慘重!

薛嶽綽号“老虎仔”,廣東韶關人,中華民國陸軍一級上将,時任武漢衛戍區第一兵團總司令兼湖南省主任委員和省主席,三次長沙會戰均由他指揮,長沙會戰的勝利使得日軍困于長江以北,有力的支援了美國在太平洋戰場的作戰,由于戰功卓著,美國總統杜魯門授予其自由勳章。

薛嶽自創的“天爐戰法”說白了就是依托長沙有利地勢,誘敵深入,圍而殲之,具體的作戰方案是将戰線盡可能的拉長,使得日軍首尾難以相顧,然而集中優勢兵力攻其薄弱點。

紙上談兵容易,實際操作很難,薛嶽視“天爐戰法”為其一生巅峰之作,在《天爐戰法》一書中自誇到:“天爐戰術足以法天地之幽邃,窮宇宙之奧秘,為鬼神所驚泣,人事所難測,無以名之,故曰《天爐戰》”!

第二:得益于長沙獨特的地形地勢

據《中國地理》描述,長沙東北、西北兩端山地環繞,地勢相對高峻,中部遞降趨于平緩,略似馬鞍形,湘江由南而北斜貫中部,南部丘崗起伏,北部平坦開闊,地勢由南向北傾斜,形如一個向北開口的漏鬥。

獨特的地形地勢使得長沙易守難攻,日軍沒有多餘的進攻路線,一切舉動都在中國軍隊的掌握之中!正所謂“知己知彼百戰不殆”,薛嶽正是提前預判出日軍的進攻路線,并依托長沙獨特的地形才創出“天爐戰法”,重創日軍!

小結:

關于戰争,古代講究天時、地利、人和,《荀子·王霸篇》有語:“農夫樸力而寡能,則上不失天時,下不失地利,中得人和而百事不廢”。

縱觀“長沙保衛戰”,三次會戰中國軍隊都占盡了天時、地利、人和!從當時的國際局勢來看,日軍兩線作戰,将戰線拉的太長,早已是強弩之末,美國的參戰成為壓倒日本的最後一棵稻草!

從地利來看,長沙地勢複雜,天險衆多,易守難攻!從人和來看,薛嶽骁勇善戰,指揮得當,借助有利地形獨創“天爐戰法”,中國軍隊衆志成城,誓死保衛長沙!

盡占天時、地利、人和,這是“長沙保衛戰”得以勝利的根本原因!

參考資料:《荀子·王霸篇》《天爐戰法》《抗日戰争史》