錢俶:日影憐窗紙,苔痕惡筍芽

文革來臨之際,家中原來琳琅滿目的書架上幾乎空空如也,除了毛選和毛主席詩詞外,便是些父親建築方面的專業書籍了,其餘俱被壓入從廠裡買來的裝置木箱之中,而如劉少奇《論共産黨員的修養》一類的“大毒草”,以及《牡丹亭》這些“封資修”的所謂糟粕,也被當作鍋竈的引火之物,被付之一炬。

倒是魯迅的單行本,整齊地放置一排,這是那個年代我認真看過的文學精華,對其中一篇《論雷峰塔的倒掉》的文章印象頗深,除了知道了這西湖旁的美景外,從注釋中還知道了這座塔的建造者,他叫錢俶,是原來的吳越國君。

錢俶這個名字很是難讀,我讀時一直都有些小忐忑,除雷峰塔外,西子湖畔還有一個有名的塔叫保俶塔,群眾都以“shū”字發音,杭州人還大多直接稱為保叔塔。

“雷峰如老衲,保俶似美女”,而現代的字典辭書以及專家都說這“俶”字應該讀“chù”,是以,我也不知道到底應該如何讀,但我一直都是讀作“淑”,升鬥小民,又何必要冒充專家,還是随大流為好。

吳越國是“五代十國”中的十國之一,朱溫篡唐後封錢镠為吳越王,定都杭州,在中原戰亂頻仍,兵爕四起之時,吳越國一直奉行安境保民政策,注重農桑不舉兵,對内休兵養息;對外發展貿易,是當時難得的一片淨土。

沒有戰亂之苦,便吸引了大量北方群眾來此避難,也帶來了中原先進的生産和養殖技術,由此更進一步提高了生産力,不僅人口增長迅速,城市亦更加繁榮,老百姓的日子殷實富庶,小橋流水人家,杏花春雨江南,四處都呈現着一派祥和的氣象。

錢缪是位宅心仁厚的雄主,卻一直以“善事中國”和“保境安民”為己任,臨終前還囑咐子孫要“度德量力而識時務,如遇真主宜速歸附”,可以說,他的這一國策,左右着後來吳越國主的行事方向,

而且錢缪還是位信佛之人,所轄之地,大建寺院,禮佛誦經,緻使吳越國内青煙缭繞,浮屠擎天,梵音萬裡,佛光懸照,重制當年杜牧所言,“南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中”之盛況。

錢俶是吳越最後一位國君,他遵循先帝“尊奉中原,永不稱帝”的祖訓,對中原是隻認廟不認佛,不擴張,不參戰,與民休息,在這一政策的指引下,他治下的吳越國,免受戰亂之苦,如同世外桃源般地安甯富庶。

但是,他在位時期間的情況發生了巨變,北周趙匡胤陳橋兵變,黃袍加身建立大宋王朝,成為了新朝的皇帝,宋王朝先後剿滅了中原各國,統一北方後,便将目光移向了江南之地,俶自知大禍将臨。

江南有兩個政權,一是李煜的南唐,另一個便是錢俶的吳越,管控之地大約今天浙江及再向南的一點地方,俱為富庶之地,這對“卧榻之側,豈容他人酣睡”的宋太祖趙匡胤來說,是為必取之地。

南唐大吳越小,南唐建都金陵,不僅轄有江南之地,還擁有兩淮、兩湖及贛、粵、桂等廣大地區,為十國中最強大的割據勢力,可惜後來李唐的最後兩位皇帝李璟和李煜,心思都去填詞去了,軍力早已是大不如前,在宋人大兵壓境之時,連遭敗績。

吳越同大宋并不接壤,它處南唐背後,兩家幾如世仇,但卻又都信奉佛教,李煜是“素溺竺乾之教”,而錢俶也是“崇信釋氏,前後造寺數百”,雙方國主如此,是以兩國倒也相安無事,當宋朝進攻南唐時,李後主便請求錢俶冰釋前嫌,發兵相救,共同禦敵。

錢俶并不是一個隻知保境之人,唇亡齒寒的道理他豈能不懂,但安民于他來說更為重要,他清楚地認識到,宋王朝的統一乃大勢所趨,即使同南唐攜手也難以抵禦勢頭正盛的宋人,與其負隅頑抗,還不如早作投降之準備。

于是,他不僅拒絕了南唐救援的請求,反而出兵幫助宋朝夾擊南唐,在腹背受敵的情況下,南唐很快便土崩瓦解。

接下來的錢俶以天下蒼生安危為念,獻所據兩浙十三州之地歸宋,助趙匡胤完成了南方的統一,成就了一段顧全大局,中華一統的曆史佳話。

這不能說錢俶從背後刺向南唐的這一刀有失道義,因為錢俶已經看出了曆史的走向,為了廣大群眾的根本利益,確定百姓不受戰争之苦,保障城市不遭毀滅,他做出了正确的選擇,否則,如螳臂擋車,玉石俱焚,于國于民,何益之有?

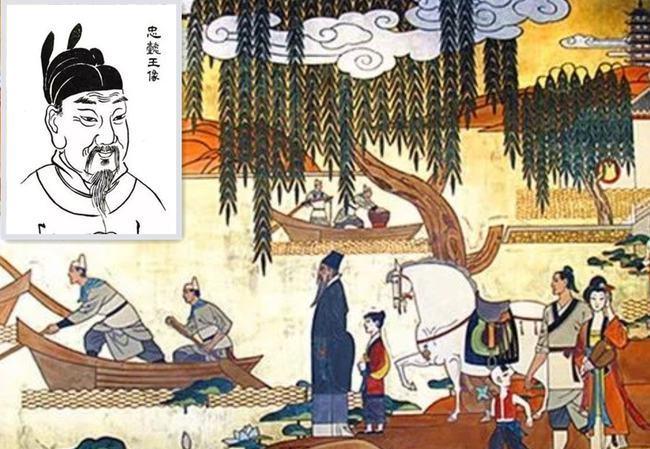

後來的他奉旨入汴梁,及宋太宗趙光義繼位後,在錢俶六十歲生日時,遣使祝賀,宴會後當夜錢俶暴斃,谥号忠懿;雖死因不詳,但一般都懷疑其是被毒殺,兇手不言自明。

他原名為錢弘俶,錢俶之名是他入宋之後為避諱而改,他同李煜一樣,都是亡國之君,相比之下,他對佛教是更加虔誠,在位期間是廣修佛塔,為民祈禱,現在我們在西湖邊看到的雷峰塔及六和塔等等,都是當年他所修。

在曆史上,人們對這兩位亡國之君都是滿滿地同情,李後主就不用說了,作品是家喻戶曉,脍炙人口,後世無人能及,被尊為“詞帝”,因妻子被霸占,寫了首“問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流”,觸怒了宋太宗,在他42歲生日之際被毒殺。

李煜是做過努力的,是組織南唐進行過抵抗的,是走投無路之時才被迫降宋的;而錢俶則不同,他是未作任何抵抗,在宋人還沒準備吞并吳越時,便直接納土歸降,這在曆史上不說是絕無僅有,怕也是極為少見的吧。

這雖然同他信佛,不願生靈塗炭有關,是佛家所提倡的“慈悲為懷”的具體表現,卻也是他懦弱性格的必然之舉,國家雖亡,但群眾得以保全,還為大宋王朝留下一個繁華無比的杭州城,那“三秋桂子,十裡荷花”的人間天堂,也為後來南宋在此開國立足,打下了堅實的基礎。

而當時的金陵,李後主的抵抗換來的是往日的城市風光不再,千瘡百孔,處處是一派“寒煙衰草凝綠”的肅殺,自己也被俘入宋,其後不久的歐陽修在路過時亦為之傷感,言道:“金陵以後服見誅,今其江山雖在,而頹垣廢址,荒煙野草,過而覽者,莫不為之躊躇而凄怆。”

錢俶此舉同後世的傅作義将軍很相像,前者成全了杭州,後者保全了北平,中國曆史上很多名城都毀于戰火,留下一片廢墟,空赢得後世文人吊古傷今;而如長安、洛陽、揚州這些城市,也是幾毀幾興,風光不再,頹垣廢池繞寒鴉,由此來看,錢俶的奉地迎降,功莫大焉。

亡國之君,曆來為人所不齒,但是,錢俶卻在群眾心中有着良好的形象,他無愧于内心、無愧于百姓、更無愧于曆史的心路曆程,為曆代所頌揚,至今在江浙一帶流傳着他的故事和傳說,都是愛國愛民的主題,其中蘊含的,是人民對他的愛戴和敬仰。

對此,東坡老曾言:“其民至于老死,不識兵革,四時嬉遊,歌鼓之聲相聞,至今不廢,其有德于斯民甚厚。”

他是死于宋太宗趙光義之手,平心而論,對歸降後的錢俶,太祖趙匡胤還是沒有食言,極盡禮遇之能事,而後來的趙家皇帝對錢氏一族還是給予了最大的優勢,如他的後人錢惟寅還成了“尚公主”的驸馬,同歐陽修這幫小兄弟打得火熱,對這一衆人的出人頭地,出力頗多。

承錢俶功績蔭恩,“吳越之民,追思錢氏,百年如新”,後世各朝對錢家亦是禮遇,不僅明人朱元璋對這個家族關照有加,甚至到了清代,乾隆皇帝在下江南時,還多次進行祭祀,并寫詩贊其為“端因識時務,可以号英雄”。

錢氏家丁興旺,随錢俶來到中原的族人便有三千餘人,世代為官者層出不窮,北宋末年時已達萬人,時人有言,“忠孝盛大,惟錢氏一族,信為善之報不虛。”

錢氏一族在江南也形成了一個令人矚目的世家大族,錢氏家族的家教甚為嚴明,所謂“勖哉錢氏族,百世守家風”,這對錢氏族群的興盛起到了關鍵作用。

流傳千古的《百家姓》,就誕生在宋朝初年的吳越國裡,因為皇帝姓趙,是以縱有萬般不願,也不敢将“錢”姓放置第一,是以,宋朝皇帝的“趙”姓排在了第一。而“錢”排第二位,而“孫”是錢俶妻子的姓氏,這“李”嘛,乃同病相憐的“南唐”的“國姓”,可見,這一部《百家姓》,順序也不是随便排的。

錢氏子孫多有輝煌業績,錢其琛、錢正英、錢學森、錢偉長、錢三強、錢鐘書、錢複、錢穆等等俱為族出,當代國内外僅科學院院士以上的錢氏名人就有百位之多,當然,現在網絡上正火的學者錢文忠亦是來自這名家大族。

西子湖畔,風光秀麗,淡月疏風,踏古訪勝,煙雨空蒙中的西湖最是迷人,千年過去,遙望那伫立高聳的佛塔雙影,頓覺禅意滿滿,錢俶忍辱負重,點一炷護國佑民的熏香,書一段浮華沉夢的詩章,隐逸在西湖的美景之中。

西湖尋夢,保俶禅心 ,伴着陣陣微風吹過,柳枝搖曳,婀娜多姿,在吳歌侬語的沉醉中,恍惚間,我似乎隐隐地聽見,那錢俶在雲層間微閉雙眼,虔心禮佛的誦經之聲,在淡月疏風中,看見他漸行漸遠的背影……