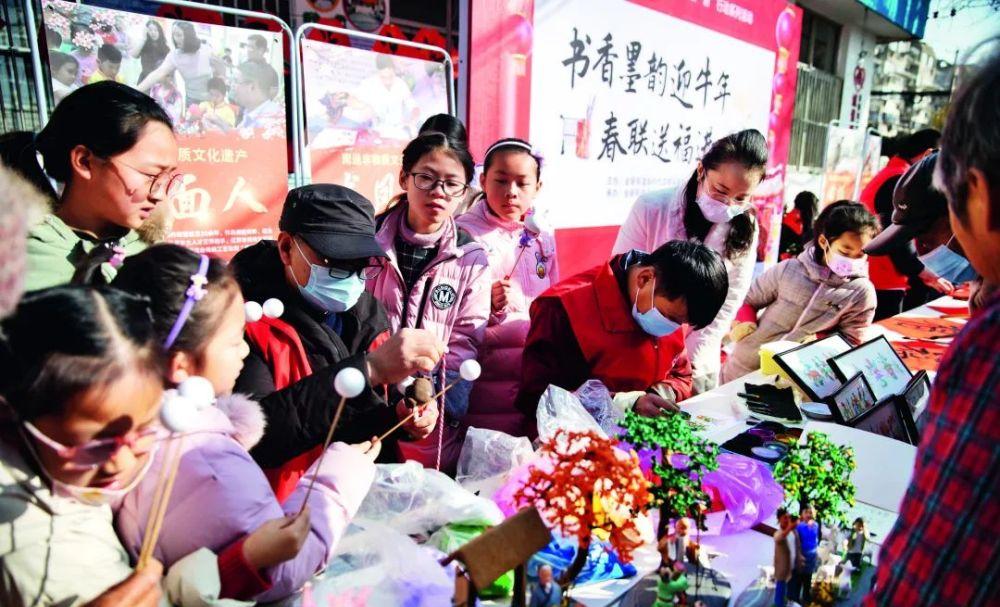

羅彬和孩子們一起捏面人

氣宇軒昂的關公、騰雲駕霧的悟空、英雄逆行者……七色面團在面塑大師羅彬手裡捏搓揉掀、點切刻劃,頃刻間華麗轉身,成為一個個靈動鮮活的作品。

走進如東面塑非遺傳承人羅彬的創作室,那些或神話或曆史裡的人物來到眼前,讓你有穿越的感覺。可一轉身,卡通、漫塑又把你拉回到現實。

羅彬從事面塑創作已有30多年,他說:“面塑,也是塑人生。

羅彬獲獎作品

傳承捏面人技藝

羅彬1968年出生于江蘇如東,祖祖輩輩種田為業。他從小愛好畫畫,特别喜歡畫爺爺捏的面塑作品。

面塑,俗稱面花、捏面人,它以面粉和糯米粉為主料,調成不同色彩,用手和簡單工具,結合古老民俗禮儀,塑造出形神兼備的立體造型。

如東瀕江臨海,氣候溫和,适宜種植小麥和水稻,自古就有制作面塑的傳統風俗。人們用面塑來懷念祖先、祝福長輩、迎接新生命,表達對美好生活的向往。如東面塑細膩、優美、精巧,具有濃郁的江海風情,在民間廣受喜愛。

羅彬的爺爺面塑技藝高超,十裡八村的人家每逢婚喪嫁娶、歲時節令、祭神祀祖、壽辰滿月等紅白喜事,就請爺爺去蒸花馍、捏面人,羅彬跟着去看稀奇、湊熱鬧。看似平常的面團,在爺爺手裡一搓、一揉、一捏,就變成活靈活現的小生靈,被賦予了靈魂和生命。小朋友們羨慕羅彬有個會“變戲法”的爺爺,羅彬用泥巴模仿爺爺捏泥人,小夥伴們都高興跟他玩。爺爺看在眼裡,喜在心上,手把手地教他捏面人,羅彬十歲時就學會了面人手藝。

高中畢業後,羅彬到國營酒廠打工,工作安穩,閑暇時繪畫、雕刻、捏面人,生活有滋有味。他打算這樣踏踏實實地幹一輩子。誰知天有不測風雲,2002年,曾經風光無限的酒廠倒閉,羅彬和他的同僚成了下崗職工。

剛下崗的日子,羅彬一下子有了大把時間,但心裡慌慌的,他重拾面塑,打發煩悶難耐的時光。父母見他大門不出,二門不邁,整天搗鼓面塑,擔心他會悶出毛病,就借故讓他幫忙照看賣菜的小攤。羅彬把面團和塑刀、滾子等工具帶到小攤,邊賣菜,邊研究面塑。有小朋友看到嚷着要買,家長看面人可愛,也樂意買了逗孩子開心,羅彬就順帶賣起面人來。

羅彬看到其中的商機,他做面人的勁頭更足了,不再局限于傳統題材,與時俱進地創作了一些熱播卡通片中的人物,滿足小朋友的喜好。他專門做個流動小攤,平時擺在商場、公園等流動人群多的地方,放學時間擺到幼稚園門口。幼稚園大門一開,小朋友們像小鳥一樣飛到羅彬的小攤前。他将孫悟空、豬八戒、喜羊羊、光頭強等鮮活造型呈現到小朋友面前。

小攤生意紅火,羅彬雖然辛苦,但苦中有樂,生活充實而滿足。可好景不長,有的家長擔心孩子玩面人兒癡心,影響學習,向老師反映,說羅彬是弄些小玩意兒騙孩子的錢。老師放學前就特别吩咐,不允許小朋友在校門口買小攤上的東西,但效果不大。老師找到買面人的學生談心,一個膽大的男生說:“老師,我知道不聽你的話是錯的,但我實在喜歡那個孫猴子,忍不住買了。”學校是以找到城管,城管人員說羅彬影響市容環境、帶來安全隐患,對他進行批評教育并罰款。

姐姐勸羅彬:“你還是找個正當工作吧,捏面人不能當飯吃,不能當衣穿,如果能靠它生活,爺爺、爸爸早就把它當飯碗了。”羅彬認為面塑是老祖宗智慧的結晶,是有生命力的藝術品。姐姐直歎氣:“小小的面人兒,有多少人把它當藝術品看待喲。”羅彬把面塑作為職業,許多人不能了解,但他對陪伴自己成長的面塑有感情,舍不得放下。

羅彬與獲獎作品

與時俱進 推陳出新

因為熱愛,是以堅持。羅彬面塑技藝越來越娴熟,名氣越來越大。2010年5月,傳統美術《如東面塑》進入南通市第二批市級非物質文化遺産名錄。2013年,羅彬成為如東面塑傳承人。政府重視面塑,羅彬感覺底氣更足、責任更大。

爺爺捏面人以神話傳說、曆史故事、飛禽走獸、花鳥魚蟲等傳統題材為主,比如西遊記、八仙過海等。面人用菠菜汁、蕃茄汁等天然材料調色,在完成民俗使命後可以食用,是“舌尖上的藝術品”。

羅彬在繼承爺爺手藝的同時,更加注重面塑的觀賞性和收藏價值。他有繪畫基礎,面塑題材比爺爺更為廣泛。他在生活中處處留心、仔細觀察,所見所聞所感皆與面塑相關聯,有了好的靈感,就用速寫的方式畫下來,再按照畫稿捏出面人兒。

多年來,為提高面塑技藝,羅彬對原料選擇、和面、醒面、捏造型、上籠蒸、上色等工序進行仔細研究,反複試驗,有時為了一個細節的完善而廢寝忘食。羅彬的妻子說:“他做起面塑來,有時候喊他吃飯都不理,真拿這個‘一根筋’沒法子。”

為解決傳統配方褪色、開裂、受潮等問題,羅彬改良面團配方,在面料中添加多種輔料和防腐劑,在實踐過程中不斷調整各項配比,邊摸索邊完善,甚至創新地使用現代手工材料代替面粉,使作品更易儲存,也讓面塑技藝更易推廣和普及。

羅彬吸收泥塑、雕刻、陶藝等技法,把如東農耕文化和海洋文化融合到作品中,形成自己的面塑藝術風格。他的面塑作品更多的是由多種人物、動物和背景素材組合而成,是微型的舞台。一件作品就是一幅立體的畫,一台無聲的戲,一則有嚼頭的故事,如《智女掘港》《海子牛》《姜太公釣魚》《逆行者》……最小的作品隻有二三厘米,大的作品幾十厘米高,還可以按照客戶要求,量身定做特殊規格、特定主題的作品。

為了傳承面塑技藝,羅彬經常參加各類文化推廣活動,将自己得意的作品送出去展覽。他接受法國、新加坡等國邀請,将如東面塑技藝在國際舞台上展演。他的面人形象逼真、妙趣橫生,外國友人大為驚歎,豎起大拇指贊賞不已,紛紛購買收藏。有的友人還饒有興趣地親自動手做起來。羅彬說:“要傳承面塑文化,必須與時俱進、推陳出新,走出去,既能讓更多的人了解和喜歡面塑,也讓自己多一個再學習、再實踐的平台。”

非遺文化延續着我們國家和民族的精神血脈,需要薪火相傳、代代守護,國家對非遺傳承工作十分重視,社會各界也給予非遺傳承人相當的尊重。央視及地方媒體多次對羅彬及其面塑進行報道,紀錄片《南通非遺——面塑》和《Hi手藝:南通面塑》在多家電視台播放,使得更多的人開始了解面塑,喜歡面塑,愛上面塑藝術。

捏“面塑”成非遺

2020年是不平凡的一年,新春伊始,新冠肺炎疫情突然來襲,全民抗疫,醫務工作者、人民子弟兵、無數志願者冒着生命危險,逆行而上,沖鋒在一線。羅彬創作了《逆行者》,參與南通非遺人在行動宣傳展示活動,又以小區卡口值守為主題創作《生命線》,用自己的方式向英雄緻敬。

9月,第三屆中國農民豐收節主場活動在山西運城舉辦,羅彬父子創作的《滿載而歸》被農業農村部選中,在活動主會場展出。作品展現了漁翁正在捕魚并獲得豐收,臉上寫滿喜悅,很好地诠釋中國農民“同慶豐收,共迎小康”的主題。

10月,第六屆中國非物質文化遺産博覽會作品征集活動線上上進行,全國共有890位手藝名家參賽,收到2000個作品。羅彬根據中國傳統節日元素創作了《我們的節日系列》,内容包括:爆竹迎春、鬧元宵、清明時節、端午習俗、鵲橋相會、嫦娥奔月和重陽節。52名優秀選手取得在山東濟南參加線下決賽的資格,羅彬榜上有名。23日上午,羅彬在濟南國際時尚創意中心,現場創作面塑作品《豐收的喜悅》,講述了一家三口在農家果園采摘果實,并用手機直播,與親朋分享豐收的喜悅,反映了全面小康後農村的美好生活。作品主題明确,色彩協調,畫面和諧,受到評委的一緻好評,最終獲得泥面塑項目一等獎。

2021年辛醜牛年,羅彬創作的面塑作品《春回大地》,被選中參與中國民間文藝家協會舉辦的華夏福瑞生肖作品邀請展。作品中,肥沃的大地上有兩棵梅樹,兩頭海子牛,一名女童騎在牛背上,揮舞着梅枝。天人合一,喜氣洋洋,春風撲面春花香。

為了讓如東面塑事業後繼有人,羅彬将面塑帶進博物館、校園、企業、社群、景區,舉辦公益講座,傳授面塑制作技巧。上至耄耋老人,下至幼稚園小朋友,隻要對面塑感興趣,羅彬總是不厭其煩,耐心指導。他所捏的作品既有傳統題材,也有卡通、漫塑,受到不同年齡段人們的喜愛。通州中專聘請羅彬為文化傳承類公選課老師,給學生進行系統面塑教學。

羅彬在兒子羅季聯考時,建議其填報與面塑相關的專業。兒子明白父親的心思,懷着繼承父親面塑藝術衣缽的理想,如願考取無錫工藝學院陶藝專業。2016年畢業後,羅季跟随父親進入面塑制作行業,将所學知識融會貫通應用在面塑作品中,在南京博物院非遺館展示如東面塑技藝,現已成為如東面塑縣級傳承人。羅季說:“受父親的影響,從小熱愛面塑,我喜歡看着面團在手中不斷變化,面随心動,傳遞美妙的故事。”

工作台上,一艘紅船模型格外引人注目,毛澤東、董必武等一大代表站在船頭,毛澤東手持書卷、凝視遠方,正與身邊的人探讨中國革命之路,這是羅彬父子給建黨100周年的獻禮。他說:“作品名叫《啟航中國夢》,小小紅船象征中國共産黨開始啟航,它見證了我黨百年風雨征程,我們不能忘紅船精神,不能忘記黨的恩情。”

不忘初心,方得始終。羅彬父子倆計劃建立一個大些的工作室,讓更多的人走進來,共同研讨面塑技藝,親近非遺,共享優秀傳統文化盛宴。

(文/陳皓)

羅彬作品《啟航中國夢》