文/雷 健

如果不是一首《沉思》,馬斯涅恐怕早已被時光忘記而寂寂無聞了。

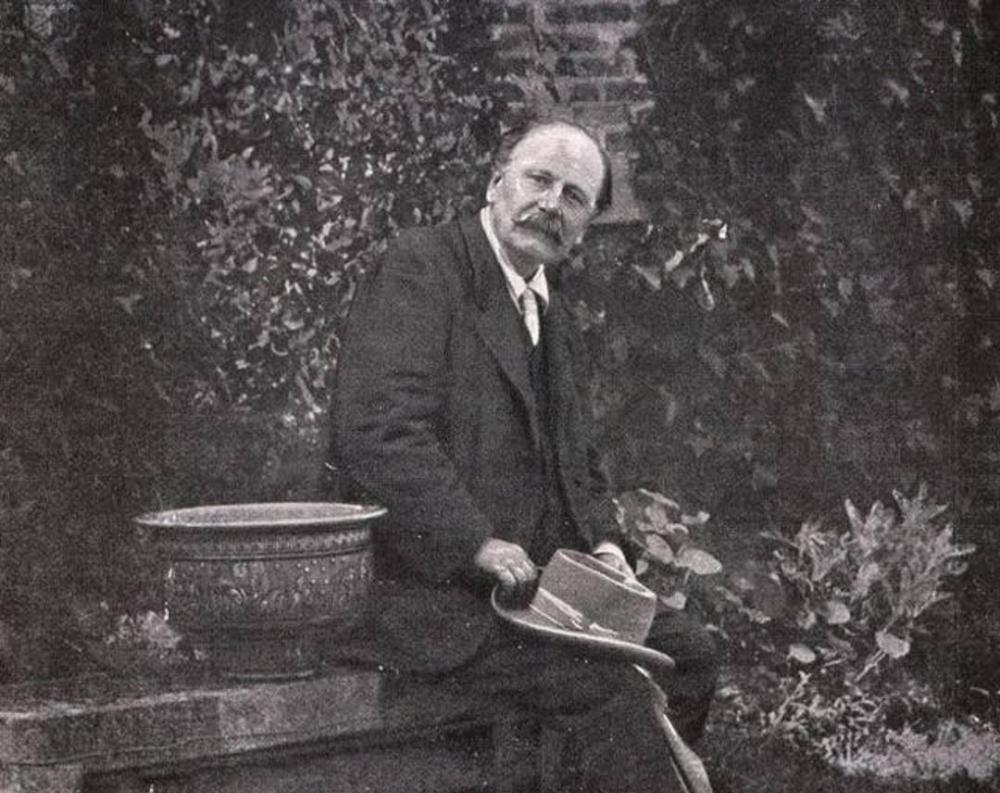

馬斯涅

朱爾斯·埃米爾·馬斯涅1842年生于法國盧瓦爾省一個進階工程師家族,從小就顯露出音樂天賦,11歲便被送進巴黎音樂學院學習。1863年畢業時憑一首大合唱獲得羅馬大獎得以到意大利羅馬深造三年,從此開啟職業作曲家生涯。他本是一個出色的鋼琴家,本可以将演奏鋼琴作為職業生涯,但從羅馬加到巴黎後他卻以教授音樂和在一些樂隊裡演奏打擊樂為生,兼或作曲。

1867年,他的第一部歌劇《姑婆》上演,從此馬斯涅的戲劇音樂作品陸續問世,《巴贊的唐恺撒》、《艾林尼》、《穆達拉的瑪利亞》、《夏娃》等頗得當時群眾的歡心。他在19世紀80年代後期寫的歌劇《曼侬》還被列為法國群眾最喜愛的三部歌劇之一,與比才的《卡門》和古諾的《浮世德》齊名。馬斯涅的音樂風格在當時的法國歌劇樂壇影響甚大。羅曼·羅蘭評價說,在每位法國作曲家的心中都躺着一個正在打瞌睡的馬斯涅。

1894年他寫出歌劇《黛依絲》,其中第二幕的一段小提琴曲成為經典,流傳至今。這就是經常被小提琴大師們演繹的《沉思》。

《黛依絲》取材于法國作家法朗士的同名中篇小說。阿納爾托·法朗士生于1844年,1874年出版第一部詩集《金色詩篇》,1881年寫下著名的《希爾維斯特·波納爾的罪行》名噪文壇。1896年成為法蘭西學院會員,1921年獲諾貝爾文學獎。中篇小說《黛依絲》創作于1890年。

故事發生在4世紀。上埃及巴台依德的昂第諾艾修道院院長巴弗諾斯遠離人世隐居十年,有一天他在靜室中回憶過去遠離天主時的生活,虔誠地檢查自己的過錯,憶起在亞曆山大城的大戲院裡見到過一位美豔絕倫的優伶黛依絲,想到她在毀滅自己靈魂的同時也在毀滅他人的靈魂,決心去拯救她。巴弗諾斯長途跋涉來到亞曆山大城,找到了黛依絲。黛依絲的美貌曾讓他驚歎,他穩住曾經搖動的心旌,抵禦住黛依絲要委身于他的引誘,苦口婆心勸告黛依絲,終于讓出身貧苦家庭的黛依絲幡然悔悟,随巴弗諾斯來到亞曆山大城的修道院,皈依基督教。

修道院的阿爾賓娜院長嬷嬷把黛依絲領進一間隻有一張床一張桌子和一把水壺的小屋。已經幡然醒悟的黛依絲“把腳踏上那門檻的時候,心裡浸透着無窮的喜悅”。巴弗諾斯用泥漿把門封牢,告訴黛依絲:“我把它封牢,讓耶稣日後親手來啟封。”院長嬷嬷派人給黛依絲每天送去水和面包,并給她一支三孔笛讓她在小屋裡忏悔贖罪。兩年後,巴弗諾斯得知黛依絲病重,匆匆趕到修道院看望她,向她傾訴自己的愛慕。可是黛依絲已病入膏肓,臨終前喃喃自語:“天空開了,我看見了天神、先知和聖人……他們走近了……他們多麼美麗啊!……我看見天主啦。”然後,她在無限喜悅中去世。曾經的煙花女子成為聖女,升入天堂,而巴弗諾斯則遭到院長嬷嬷的怒聲斥責和修女們的無情嘈笑。

《沉思》(又譯為《黛依絲冥想曲》)是歌劇第二幕表現黛依絲在小屋裡靜思忏悔的一段小提琴曲。樂曲是三段式,從虔誠甯靜的行闆開始,纖毫不染透明澄靜,第二段中變化音的出現表示黛依絲内心的波動,第三段樂曲又歸于平靜,黛依絲的忏悔祈禱得到升華。

這纖毫不染純真澄靜的樂曲正如阿爾賓娜院長嬷嬷向巴弗諾斯講述黛依絲在小屋裡修行的情景:“從你走後,她就關閉在你封閉的小屋裡。我給她送去食物,還有一支象她那種行業的姑娘在宴會上吹的笛子……黛依絲整日吹笛贊美天主,童貞女全被這支看不見的笛子的聲音吸引住了,她們說:‘我們聽見天國的小樹林裡的夜莺的歌聲,釘在十字架上的耶稣好象瀕死的天鵝發出的歌聲。’黛依絲就這樣贖了她的罪。六十天後,你封的門自己開了……天主已經寬恕了這個吹笛姑娘的罪孽。”

想一想,從燈紅酒綠的世界突然來到靜寂隔世的修道院,錦衣玉食突然變成布衣粗食,沒有幡然悔悟,沒有心如止水,絕對無法接受這天翻地覆的變化,也不會如此甯靜虔誠。是以馬斯涅才會寫下這甯靜得最好是獨自聆聽的聖樂。

這首原本是表現宗教忏悔虔誠神聖精神的曲子,随着時光流逝,其精神内涵已發生了變化,成為人們寄托情感,進行冥思的樂曲。大凡學小提琴的,無一例外都會用小提琴吟唱這首名曲。上世紀九十年代,英國《古典CD》雜志曾根據被錄制版本的多少列出了最受歡迎的20首小提琴曲,這首不到6分鐘的《沉思》以48種版本高居第九位。這還不算,入選的20首小提琴曲大多數是鴻篇巨制,隻有三首例外:巴赫的《帕蒂塔》、聖桑的《引子與回旋随想曲》和馬斯涅的這首《沉思》,連薩拉薩蒂的《卡門主題幻想曲》都沒席位。

歌劇《黛依絲》現在很少演出了,《沉思》也不是音樂會上常演曲目,但卻偶有小提琴家在獨奏音樂會上返場時演奏這首獨幕喜劇。在我看來,大多數西方經典音樂是需要在音樂廳或與朋友一起聆聽的,唯獨馬斯涅的小提琴曲《沉思》需要獨自聆聽,而且要在無亂耳絲竹的環境中虔心靜聽,任何一絲雜音都會破壞音符所傳遞的意境。因為隻有靜下心來,思緒才會随着樂曲走進作曲家的心靈,聽作曲家傾訴,與他隔空交流。

【作者簡介】

雷健,媒體人,愛樂人。2019年起撰寫從閱讀文學原著角度來解讀西方古典名曲的文章,遂成系列。