洛帶八角井

急遞鋪兵健壯善走,有特殊的裝束

驿傳人員所用文書

上世紀40年代的龍泉鎮龍口井,是背水接力的終點站之一 卡爾·邁當斯/攝

古代驿傳人員

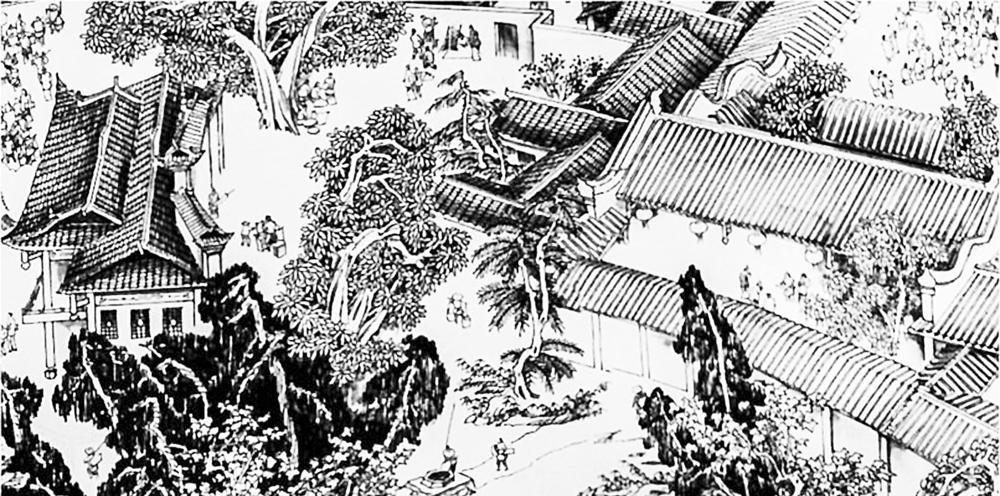

明清東大路示意圖上标注有飛奔的驿卒

胡開全/文 圖檔由作者提供

在現代公路出現之前,連接配接成渝經濟圈的是由石闆鋪就的東大路。東大路全長1080裡,無論達官貴人還是販夫走卒,都得老老實實地走上12天。但這并不妨礙東大路成為四川最繁忙的陸上交通,由此催生了急遞鋪。急遞鋪是中國古代郵驿組織之一,起于宋代,元代普遍推行,到明代則與水馬驿、遞運所并稱郵驿三大機構,且位居其首,清代後期逐漸消逝。在龍泉山上,曾經活躍着一群與時間、與流水賽跑的人。

急遞鋪 古代的郵政快遞

龍泉驿,顧名思義,最初就是東大路翻越龍泉山路上的一座驿站。從成都東門的錦官驿起,“十裡一鋪,六十裡一驿”,經牛市口(得勝場)、沙河堡、黉門鋪、大面鋪、界牌鋪、龍泉驿、山泉鋪、柳溝鋪、南山鋪、石盤鋪、赤水鋪、九曲鋪、石橋鋪至陽安驿(今簡陽),全長約120裡。東大路就是由一連串驿站、急遞鋪連接配接起來的驿道。

明天啟年間,馮任修的《成都府志》對驿站配置有詳細記載:“龍泉驿,旱夫六十名,該銀四百三十二兩;号衣三兩六錢;廚子六名,該銀四十兩二錢;馬四十五匹,每匹三十兩,共銀一千三百五十兩,供應銀二百四十兩,每年共二千六十八兩八錢。”龍泉驿的規模在成都府22個驿站中僅次于錦官驿,其中旱夫人數次于錦官驿居第二,馬匹又少于地處平原地區的新都驿(50匹)、安仁驿(48匹)、廣漢驿(47匹)居第五,但無論人數還是馬匹都多于地處簡州州府的陽安驿。旱夫就是挑夫,挑夫年薪白銀7.2兩,而養一匹馬則需要30兩白銀,相當于4名以上挑夫的年薪。是以,在驿站下面一級的急遞鋪,主要以鋪兵為主。鋪不負責接待,隻負責送公文。

明朝沈榜《宛署雜記》雲:“古步遞曰郵,馬遞曰驿”,這套古代的“郵政快遞”系統具體包括水馬驿、遞運所、急遞鋪三大機構,東山上僅涉及驿和鋪。東山人對驿路的感受很深,“置郵者,國家之血脈,是以流通貫徹,使無壅阏之患也。凡期會簿書,闾閻疾苦,公使往還,邊徼警急,莫不資焉。”(萬曆《襄陽府志》卷十七)

在古代,普通人出門,一天能走90至100裡。龍泉山東側介于柳溝鋪與南山鋪之間的茶店鎮,距離成都約90裡,由此就成了一個著名的歇腳點,有“成都東門第一棧”之稱,鼎盛時有十大棧房,能同時接納400多人住宿。而通過急遞鋪傳遞的檔案書信,一天行300裡,是普通人行走的3倍以上。而軍情國事則是用馬匹奔跑的600裡加緊,平原地區最快可達800裡加急。但這個代價非常大,60裡的驿站需要兩匹馬,30裡換乘一次。到驿站後再換人換馬接力傳遞,非常消耗财力。是以日常所見的,是驿道上行色匆匆的鋪兵,他們或可看作是如今活躍在街頭巷尾的“快遞小哥”的先驅。

鋪兵 與時間賽跑

《大明會典》記載:“凡十裡設一鋪,每鋪設鋪長一名,鋪兵要路十名,僻路或五名或四名……每鋪設十二時日晷一個,以驗時刻。鋪門首置立牌門一座,并牌額全。長明燈燭一副,簿曆二本。”實際情況,每鋪鋪兵不超過四名,以兩名或三名最為多見。鋪兵必須是“少壯正身”“健壯善走”,他們還有特殊的裝束,“每名各置夾闆一副,鈴鑻一副,纓槍一把,棍一條,回曆一本”。他們腰系皮帶,上懸銅鈴,手持纓槍,随身攜帶雨衣和文書袋,夜行時則持火炬。驿道上車馬旅人聽聞銅鈴聲、看到火炬,必須立即避開,而下一鋪的鋪兵聽見鈴聲後即到門口迎候,接到傳來的公文即刻再往下一鋪傳送。

元朝在全國範圍内建立了驿站和急遞鋪系統。元代規定鋪兵傳遞速度為一晝夜400裡,到明代降為300裡。凡到鋪文書,不論多少必須立即遞送,晝夜不停。萬曆重修《明會典》規定,凡鋪兵遞送公文,“不論晝夜晴雨,交接一畢立刻上路,遞往下一鋪,晝夜須行三百裡,稽留三刻笞二十,每三刻加一等,罪隻笞五十。”“若損公文一角笞四十,每二角加一等,罪止杖八十。”遞送方法則是:“遞送公文照依古法,一晝夜通一百刻,每三刻行一鋪,晝夜須行三百裡。但遇公文到鋪,不問角數多少,須要随即遞送,無分晝夜,鳴鈴走遞。前鋪聞鈴,鋪司預先出鋪。交收,随即于封皮格眼内填寫時刻、該遞鋪兵姓名。速令鋪兵用袱包裹,夾闆拴系緊齊,小回曆一本急遞至前鋪,交收于回曆上附寫到鋪時刻,以憑稽考。毋緻停滞差迷。如是公文到來不即遞送,停積等待,因而誤事機者問罪。”

從以上規定可以看出,急遞鋪的“快遞”考核相當嚴格細瑣。鋪兵一般從中上賦役人家中抽壯丁,免其徭役。鋪司則是選鋪兵中忠誠可靠者,專一填寫每日交接的公文到鋪時刻和遞送人員,以憑稽考。鋪長則由縣衙官員中一人充任,每月檢查一次遞送簿曆,糾核訛誤,并不定時下鋪督察。鋪的管理最高隻到府一級。另外,公文不許越鋪遞送,一般不許中轉送到某鋪;途經的公文不入總鋪;如有出外辦事的官員需要投遞公文,需傳遞當地衙門驗證,再發至縣門鋪;如公文遲延,鋪兵司長輕則解衙門問罪,重則發邊衛充軍。

“三刻行一鋪”的規定,在實際運作中具有其合理性和科學性。中國傳統裡制從周代開始,六尺為步,三百步為裡。明代一裡不到600米,一鋪十裡不到6000米,鋪兵遞送一次,限定時限三刻鐘,即45分鐘内傳遞6000米,這還包含了交接手續的耗時。以現代體育競技标準,這相當于每公裡耗時7分至7分半之間,屬于女子慢跑配速,但當年的路況和鞋襪跟今天不可比拟,而且“不論晝夜晴雨”。東山離成都很近,公文彙集得多,鋪兵一天要往返數次,這種慢跑或快步走,不求一時之快,而求長久可行,更需要跑馬拉松的耐力。于是在東大路上,與商旅行人、挑夫不同,鋪兵像運動員一樣,是與時間賽跑的人。

求雨 與水流賽跑

在日本,在新年之際舉行的“箱根驿傳”已有百年曆史,逐漸發展為曆史最悠久、全民關注的最重要的長跑接力體育賽事。而在龍泉驿,也有一項類似的長跑接力,充分展現了川西風味的民風民俗。

龍泉驿的東山由于地勢較高,比較缺水。宋代靈池縣的縣官潘洞曾作《聖母山祈雨詩》:“錦裡城東邑,高原十六鄉。江流分不到,天雨降為常。”水利是農業的命脈,靠天吃飯的人們對水非常企盼,由此演化出種種求雨民俗,一直延續到了清代。

東山求雨具體包括以下諸多形式:一是燒香,如到西河場、龍泉驿的龍王廟、萬興附近的黑峰寺、将軍廟、金雀宮、東嶽廟,洛帶的禹王宮、三清廟、燃燈寺,十陵的涼水井等處焚香禱告。二是唱戲,這在東嶽廟有個特殊的稱呼——搬東倉;黑峰寺是集資唱戲,洛帶主要是在三清廟。川劇折子戲一般要唱一個多月,主要是高腔,當時沒有擴音裝置,面對數百觀衆,表演者全憑自己的腰勁(專業唱腔靠腰腹發力)。劇目通常為《劉十四娘》,即《木連救母》。此外還有逮旱魃、耍水龍等。

如果這些斯斯文文的求雨習俗都不奏效,人們就要出狠招,把認為會對上天或龍王不利的事大張旗鼓地幹起來,如抽幹龍眼。在洛帶鎮有一八角井,井内有用石頭打造的狀如銅錢、外圓内方、呈弧線的二十四個古老錢,将其套于井中,水可漫上,桶卻難下。每逢大旱,洛帶人就淘八角井求雨,一般隻需把裡面的淤泥淘幹淨,就下雨了;若還沒有下,就打爛一個古老錢。據說至今總共隻打爛了一兩個,二十四個古老錢大部分都還得以保留。這一求雨習俗在各地類似,在十陵是淘涼水井,在茶店鎮是抽幹高洞子的水,在萬興鄉是抽幹獅毛坪水池的水,都是想要龍王也不得安身。

求雨習俗中,從都江堰接力背水最為特别。每年清明節都江堰放水時,東山各鄉鎮要派本村的青壯年去接古堰放出來的第一股水,然後接力背水,趕在都江堰水流到當地之前,把水倒進當地的水井泉眼中,表示把都江堰的水脈接了過來。

背水接力比鋪兵快遞更具現代體育運動氣息。每年清明節前,東山上各村鎮都要組織背水隊伍,挑選腳力好、速度快的壯漢,事先要進行訓練,尤其是三個竹筒捆紮得力,不能太晃動。然後先去踩點,交代好每個點位交接的人。領頭人到寶瓶口附近,占據有利位置,用三個竹筒接都江堰放出的第一股水,然後人停水不停地奔跑回來。這場與流水的比賽長達上百公裡距離,背水人必須在天黑之前把水送到本地的泉眼,尤其是要在水流到沙河之前踏上東山,将使水氣帶上東山,否則就會造成旱災。每到此時,沿途群眾紛紛為這些背水壯漢讓路。十陵接到的水倒在涼水井,洛帶的倒在八角井,龍泉鎮的倒在龍口井,萬興鄉的供奉在黑峰寺,茶店鎮的倒在高洞子等,不一而足。

根據估算,都江堰的水流流速大約是2米/秒(相當于7.2公裡/小時,折合大衆慢跑配速為8分半每公裡),流到80公裡外的沙河需約11個小時,但不排除當年水量大,水勢猛,流速加快。而壯漢們接力奔跑到沙河,六七個小時能夠到達。上了東山,還有二三十公裡,不出意外,是能夠完成使命的,當然途中不免有些緊張刺激和揮汗如雨,有點馬拉松接力的意味。

随着東風渠及後續工程建成,岷江水流到了東山片區,成了東山上的“生命之渠”。龍泉古驿道上不再為取水而奔跑,而運動的基因延續。如今,緊鄰第31屆世界大學生夏季運動會比賽主場館建立了東安湖體育公園。這将成為繼興隆湖、錦城湖、青龍湖之後,成都人健身跑的又一熱門打卡之地。

【來源:成都日報】

聲明:此文版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們将及時進行處理。郵箱位址:[email protected]