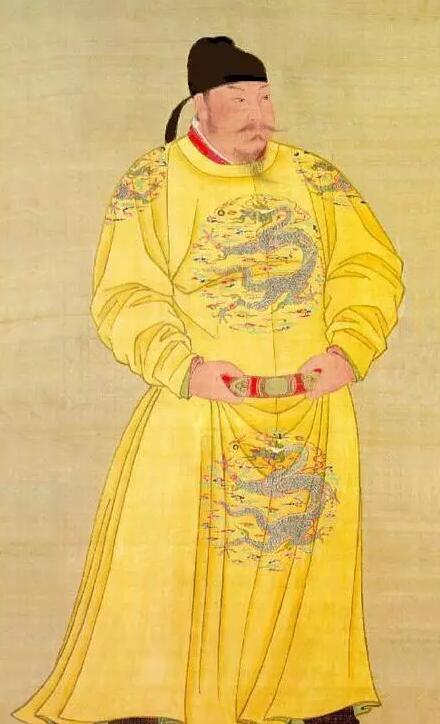

貞觀是唐太宗李世民的年号,出自《易·系辭下》:“天地之道,貞觀者也。”意即以正道示人。貞觀共23年,唐朝在李世民君臣的共同努力下,政治清明、經濟發展、國力不斷強盛,最終取得了天下大治的理想局面,史稱“貞觀之治”。

根據《通典》的記載,經曆了隋朝末年的大動亂後,到了唐武德(唐高祖李淵年号)年間人口隻剩下了200餘萬戶。但經過貞觀23年的發展,到了唐高宗永徽三年(652年)人口已增至三百八十萬戶。由此可見,李世民在位的23年的努力是卓有成效的。

貞觀23年,唐王朝不僅實作了國内的發展,而且在對外關系上也取得了很大成就。可謂内治外安,進而為唐玄宗時期的開元盛世奠定了堅實的基礎。然而,這樣一個大治世掀開它華麗篇章的卻是“血雨腥風、铤而走險”這樣的字眼。

【玄武門前一場血雨腥風,三日後李世民被立為太子,并于兩個月後登基為帝】

兄弟阋牆,一直是王朝史上宮廷争鬥的重要戲碼。這一點,在唐朝建立之初便顯現了出來。唐高祖李淵子女衆多,他的嫡妻窦惠更是為他生下了李建成、李世民、李玄霸、李元吉四個兒子。其中李玄霸在李淵起兵前就離世了,是以到李淵稱帝建唐後,他的嫡生兒子還剩下李建成、李世民和李元吉兄弟三人。

唐朝建立後,按照長幼秩序李建成被立為了太子。而李世民和李元吉,一個被封為了秦王,一個被封為了齊王。對李淵起兵的始末,本文就不作過多贅述和議論了。畢竟一千多年的歲月,不知道淹沒了多少事實。但有一點是可以肯定的,那就是李世民的戰功。

在唐代隋以及後來統一全國的大大小小戰争中,李淵的兒子裡李世民的軍功是最大的。從618年起,李世民親自參與的重大戰役有三次。

首先,淺水原之戰消滅了薛舉、薛仁杲的西秦勢力;其次擊敗宋金剛、劉武周,鞏固了唐朝的北方;再則就是虎牢之戰,一舉殲滅了割據河南的王世充和割據河北的窦建德。尤其是虎牢之戰,李世民班師回京時受到了長安軍民的熱烈歡迎。有這三大戰役的支撐,李世民的威望越來越高。

雖然李世民也一直因功被加封,後來朝廷現有的官職封到頭了,李淵幹脆造了個“天策上将”封給他。天策上将位在諸王之上,僅次于皇帝和太子。但李世民不僅有戰功,而且當時身邊還聚集了不少能臣武将。諸如房玄齡、尉遲恭等人。是以在這些基礎上,對于長兄李建成被立為太子李世民多少心中有所不滿。

李世民不滿李建成做了太子,而已經成為太子的李建成則忌憚弟弟的軍功。是以,大唐建立之初就迎來了一場兄弟之間的争儲鬥争。這場争鬥不僅僅是李建成和李世民兩兄弟之間的鬥智鬥勇,更是分别以太子和秦王為核心的兩個政治集團的較量。

論戰功李建成的确不如李世民,但也不能就此判斷李建成是個庸才。為此,近代曆史學家陳寅恪先生講了句公道話,他說:然高祖起兵太原,李建成即與太宗各領一軍。及為太子,其所用官僚如王珪、魏徵之流即後來佐成貞觀之治的名臣,可知李建成亦為才智之人。

公正一點講,李建成和李世民應該是勢均力敵的。當時李建成身邊也聚集了不少猛将謀士,而且還有四弟李元吉的相助。但在這場宮廷内鬥中,這位大唐的第一位皇太子最後卻落了個慘敗的下場。為此,我們也隻能拿天命來為李建成開脫了。

626年7月2日,李世民在身邊文臣武将的慫恿下最終下定了決心——殺掉太子李建成及齊王李元吉。在和房玄齡、長孫無忌、尉遲恭等人商議後,李世民在玄武門設下伏兵,準備先發制人。一場血雨腥風在所難免,唐朝的第一次宮廷政變“玄武門之變”随即上演。

其實當時李建成和李元吉接近玄武門前已經覺察到了不對勁,但最終還是沒能逃脫親兄弟的殺戮。玄武門之變中,李建成和李元吉被射殺,之後他們的兒子也統統遭到了殺戮。這是大唐的第一次政變,也是一場血腥、暴力的精心設計的殺戮。

玄武門之變三日後,李世民就成了大唐的新太子,并于兩個月後登基為帝是為唐太宗。

【大唐内亂突厥趁機發兵,千鈞一發之際唐太宗铤而走險】

玄武門之變終結了李建成和李世民兄弟二人的恩怨,以李世民為首的秦王集團取得完勝而。但李世民登基後不久,北方的突厥人就舉十萬大軍攻打了過來。

突厥是當時中國北方的一個遊牧民族,隋末天下大亂之際發展壯大了起來。唐朝建立之初,不僅北方的少數民族部落臣服于突厥,就連許多中原的割據勢力也依附于突厥。李淵起兵時,也曾結好突厥。因而,當時的突厥大有當年鮮卑拓跋氏之志,欲圖入主中原。

但不巧的是,那些曾經依附于突厥的中原割據勢力,後來一個個被李唐消滅了。突厥的力量某種程度上被削弱,因而入主中原的美夢自然也擱淺了。但626年唐朝内部的玄武門之變,又讓突厥人看到了希望。

當時的突厥已經分裂成東西兩部,東突厥正處于強盛時期。得知李唐内部發生了政變,于是東突厥颉利可汗發兵十萬向大唐突襲了過來,他想趁這個新生的中原王朝政權未穩之際取而代之。

突厥的十萬大軍先從泾州(今甘肅泾川北)打開了一個缺口,而後一路挺進沒多久就打到了武功(今陝西鹹陽市武功縣)。等到農曆的八月二十四日,也就是唐太宗登基的第十六天,突厥大軍已經打到了高陵(今陝西西安高陵區一帶),此時距離唐都長安已經不遠了。

雖然唐太宗派出了尉遲恭等領兵禦敵,并且在泾陽(今陝西鹹陽泾陽)取得了小勝,但依然無法挽救整體戰局無法遏制突厥人入侵的步伐。最終突厥大軍還是打到了渭水河畔,此時距離長安城僅四十裡之遙了。

突厥大軍在渭河的北岸駐紮了下來,一時間長安城内人心惶惶。在這千鈞一發時刻唐太宗李世民決定铤而走險、劍走偏鋒,國家危亡時刻李世民拿出了他帝王的胸襟和膽略。于是,這位大唐的新皇帝隻帶了房玄齡、高士廉等幾個随從,便騎馬來到了渭河南岸。

【渭水之盟為大唐的興盛赢得了時間,唐朝迎來第一個治世“貞觀之治”】

李世民是個軍事天才,更是個談判高手。他不卑不亢、不畏不懼,一面責備颉利可汗背約,一面與之和談,并與此同時調集軍隊前來馳援。最終在李世民的疑兵之計下,突厥因畏懼而退縮,此後突厥和唐朝在渭水便橋上簽署了停戰協定——渭水之盟。

簽署完停戰協定雙方斬白馬立盟,而後颉利可汗便帶着他的突厥大軍撤離了唐朝。本來兵臨城下的一場惡戰,就這樣在李世民的“铤而走險”下被扼殺在了搖籃裡。

渭水之盟讓李世民終生難忘,這是對他的一次考驗更是一種恥辱。但不可否認的是,渭水之盟卻也是柔弱勝剛強的一次偉大試驗,展現了唐朝帶頭人李世民的剛強和明辨。

當時李世民初登帝位,長安城兵力空虛,突厥大軍又來的突然。渭水之盟的簽訂,在對唐朝極其不利的情況下避免了一場大戰,進而為唐朝日後發展經濟、積蓄力量赢取了時間。

渭水之盟後唐太宗勵精圖治,一面發展國内經濟,一面積極備戰。最終在630年将東突厥清出了曆史舞台,颉利可汗被俘,基本上消滅了突厥對中原王朝的威脅。

此外,唐朝還通過一系列戰争平定了諸多外患。唐太宗時期不僅國内取得了長足發展,在對外關系上也成就很大。消滅了東突厥後,唐朝的疆域擴大到了陰山以北600裡,勢力範圍達到貝加爾湖。這也是中原王朝的版圖,第一次也是唯一一次到達了貝加爾湖畔。

大唐王朝是中國曆史上農業社會的巅峰,而貞觀之治更是一個難忘的治世。悠悠五千年華夏,分分合合的演義中無不昭示着一句話:落後就要挨打!

而唯有統治者剛強、明辨,人民才有安居樂業的機會,人民得以安居樂業國家才能進步、強大,國家強大才不至于遭受欺淩。