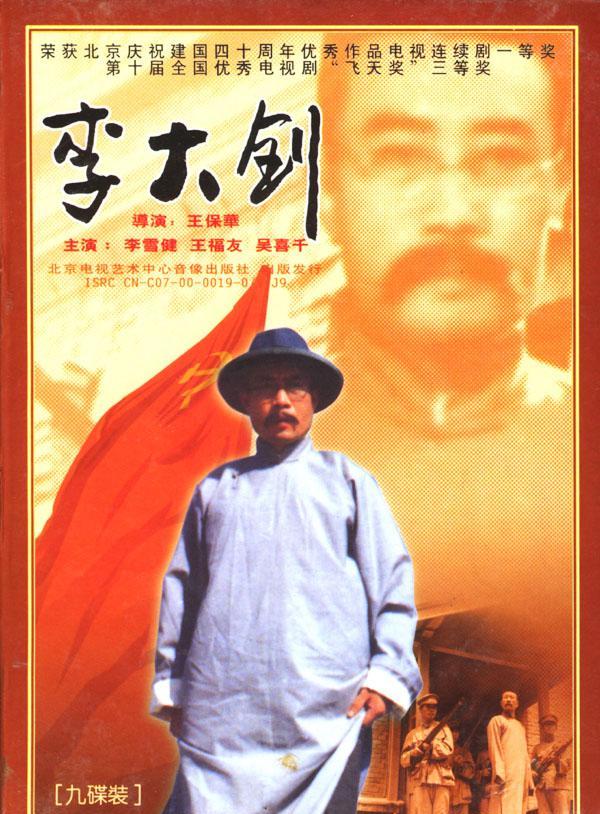

李雪健參演的第一部電視劇,是1989年拍攝的《李大钊》。

這部電視劇,1989年10月27日在北京舉行了首映式,随即在中央電視台和各省、地、市電視台播出。

在這之前,李雪健參演的電影還是挺多的,早在1980年,就擁有了第一部電影作品《天山行》。

《天山行》劇照

但是,直到9年之後的1989年,他才出演他的第一部電視劇。

9集電視劇《李大钊》的拍攝機關是:北京電視台、北京電視藝術中心、秦皇島市委市政府、唐山市委市政府。實際上,主要承制機關就是北京電視藝術中心。

在拍畢《李大钊》之後,1990年,李雪健在北京電視藝術中心主導拍攝的《渴望》中,名聲大噪,成為家喻戶曉的一名演員。

但并不能是以而能保證李雪健适應所有的人物塑造。

可以說,即使在今天來看,李雪健在《李大钊》的表演也是失敗的,而失敗的原因,正如當時就有人給李雪健指出的那樣,說他在劇中沒有領袖感。

盡管《李大钊》并不成功,但在八十年代的語境下,還是給予了多項獎項。

李雪健在《李大钊》中的出演設計,就是想把李大钊往平常人的角度進行傾斜,突出人物的親民性,但李雪健的演出定位,明顯是失誤的,劇中的李大钊,時常張着一張帶着驚歎号的嘴,缺乏應有的反應,可以說,人物總體設計上,帶着一種木讷的特征。

這根本原因還是編導的整體設計有誤。

這部電視劇的導演王保華,生于1939年,他之前是長春電影制片廠的一名演員。在多部長影的電影中扮演過角色,但演員的辨識度不強,難以給人留下印象。

《保密局的槍聲》中的王保華

王保華曾經在《保密局的槍聲》中扮演楊玉林,就是那個有一點不聰明、但死心塌地地履行職責的特務,在片中出面還是挺多的,但就是找不到存在感。

後來他在長影電影《情天恨海》裡再次扮演一個壞蛋型角色,是電影裡的唯一死忠型的破壞者。

《情天恨海》中的王保華

1982年,王保華調到北京電視藝術中心擔任導演,導演過《少奇同志》三部曲。

應該說,王保華的導演功力還是偏弱,也制約了李雪健在這部電視劇裡的演技發揮。

八十年代的電視劇在人物刻畫方面,缺少更多的有效手段,人物沒有對話設計,缺少思想的閃光,更不懂得運用語言交鋒,是以劇中的人物,往往形同木偶,語言枯乏,動作呆闆。

電視劇《李大钊》在當時播映的時候,就受到了評論家的批評。可以說,是李雪健出演的一部并不成功的電視劇。

我們可以在陳新劍著的《劍氣箫心》(大衆文藝出版社,2007年版)中看到對這部電視劇的中肯的批評:

——對于李大钊的這些性格特征,劇中把握有些失當,未能給觀衆一個完整的印象,使人感到劇中的李大钊,舉止欠雅。如“夜救青年陳毅”的情節,使人想到了《水浒》上的宋公明;再如“天津會見青年周恩來、鄧穎超”使人感到李大钊僅僅是一個忠厚的長者。似乎編導演們着意的是李大钊關懷革命青年的熱忱,而忽略了他傳播馬克思主義真理時的精神思想和閃光智慧。最令人遺憾的是李大钊與陳獨秀在車中商定“中國共産黨”的名稱和在北大圖書館為青年毛澤東翻譯、講解《共産黨宣言》這兩段最能展現李大钊學識和儒雅的情節中,演員卻未能較好把握,僅僅讓人領悟到了李大钊堅定的信念、滿腔的熱情和平易之态。以上這一點,原因可能是多方面的。作為編導,有情節的思想深度欠開掘的失誤,作為演員,恐怕氣質修養本身就差了一些。——

這部電視劇可以說是雲集了北京電視藝術中心的一些日後頗為知名的創作人員。

如日後一度時期如日中天的導演馮小甯,在劇中隻能出演一個不知名的美術愛好者,在劇中的現代場景裡以打醬油的身份露面幾次。

馮小甯在劇中

而現代線索裡的女主角扮演者,是當時已經過了走紅期的女演員張力維。當時張力維已經35歲,在劇中扮演一個主攻李大钊事迹的研究所學生。

張力維演的女研究所學生

而劇中的現代時空裡的男主角是一位雕塑家,他從開始對李大钊的一無所知,經過張力維扮演角色的耳提面命之後,産生了對李大钊的最新感覺,思想上有了深度升華,感悟到了李大钊的豐沛的内心。

但是,電視劇設計出的時代的困窘是,當雕塑家開始了解了李大钊的精神與情懷的時候,那位引導他去走近李大钊心靈的女研究所學生,卻選擇去了日本。

這無疑映射了八十年代出國潮風起雲湧的現實狀況,電視劇也在現實的段落裡,折射出那個時代的社會反思。

劇中,以《黃土地》靓麗現身的薛白,扮演了一個時尚女青年,她癡迷的是日本與台灣電視劇,對革命傳統劇跳台略過,從她的嘴裡,也說出了那個階段的時代之思:在這個多元世界、多元選擇的形勢下,究竟走什麼路。

薛白在劇中

是以,八十年代《李大钊》電視劇中一直貫穿着一個現代的次元,那就是劇中傳主所開創的中國發展之路,該如何應對時代大潮的洗禮。

是以說,八十年代拍攝的《李大钊》帶着時代的烙印,任何曆史片,都是當代意識在曆史中的折射與反映。

2021年,一部與《李大钊》具有相同時段的電視劇《覺醒年代》問世,我們從這部電視劇中,可以看到的是一種煥然一新的精神内質,那就是:道路自信、理論自信、制度自信。

我們可以注意一下,每到建黨整十年,都有反映建黨曆史的影視作品問世。

我們從改革開放的年代回溯一下:

1981年,電影《南昌起義》;

1991年,電影《開天辟地》;

2001年,電視劇《日出東方》;

2011年,電影《建黨偉業》、電視劇《開天辟地》、《中國1921》;

2021年,電影《1921》,電視劇《覺醒年代》。

《覺醒年代》與之前建黨題材的影視作品不同的是,它着重圍繞新文化運動的三位主力幹将的思想交鋒,來展現時代風雲。劇中最主要的人物是陳獨秀、李大钊與胡适。

《覺醒年代》的主體脈線,是新文化運動如何必然地走向馬克思主義在中國的落地生根。

電視劇深度開掘了這個主線上的曆史,而對之前同一題材的影視作品裡每片都有提及的曆史事實,作了簡略。比如,建黨題材影視作品中,必不可少有毛澤東與楊開慧的愛情描寫,但在《覺醒年代》裡,根本沒有出現楊開慧這一角色,劇中的人物心理激蕩,始終集中在陳、李、胡三個主體人物的身上,也隻有這三個人的家庭生活,電視劇給予了由強到弱的漸次表現。

《覺醒年代》拍攝的站位是新時代我們所擁有的立場自信。

相比之下,八十年代版的《李大钊》更多地折射出時代的困惑,也反映出改革開放初年我們曾經有過的思想波動伏線。

劇中的現代線索的女主角一面研究革命先驅的曆史,但依然擋不住她抽身離開祖國的沖動。

有意思的是,在《李大钊》中扮演宋慶齡的演員成梅,在參拍這部電視劇二年之後,選擇了出國,正是劇中角色的真實版。

成梅在87版《紅樓夢》中扮演元春。

《紅樓夢》中的成梅

她第一次扮演宋慶齡的電視劇是《孫中山與宋慶齡》,但這部電視劇并沒有播放。《李大钊》中是她第二次扮演宋慶齡。

成梅離開了國内的演藝舞台,也失去了她的音訊。

電視劇《李大钊》也表現了這位女研究所學生的沖突心理,并且用李大钊也曾經留學日本為自己跳入出國潮尋找辯護理由。電視劇在結尾處留下了一個光明的尾巴,這位女研究所學生,突然出現在李大钊的雕像面前,電視劇暗示她經過思想的較量,重新站位革命傳統。

可以說,電視劇《李大钊》更多的亟欲傾訴的理念是如何在新時代下,發揚革命傳統,繼承先驅者的遺志,建設繁榮昌盛的祖國。

這種沖突困惑性,在《覺醒年代》播放的時代已經迎刃而解了。李大钊付出的思考與代價,得到了時代的豐厚回報,《覺醒年代》為此在足夠自信的基礎上,去回顧那個思想覺醒的年代的先驅們是如何奠定了我們今天的這個時代的主旋與前行的方向。

《李大钊》裡的時尚女郎,慨歎革命的傳統文化,少有人關注,當時青年的關注方向都是海外的電視劇,而在《覺醒年代》播放的時代裡,我們可以看到,革命題材的影視作品,卻深受觀衆的關注與矚目。中國影史上票房最高的作品《長津湖》、《戰狼2》都帶有鮮明的時代的期許與民族的熱望。《李大钊》表現的那個八十年代的迷茫,在改革開放走到今天的這個新的時點,得到了徹底廓清。

李雪健在設計李大钊的角色形象時,把他還原成了一個普通人,甚至用了很多庸常的口語與肢體語言,來展現人物的平常性,但是卻沒有表現出人物的果敢、勇毅、銳氣的性格組成,不能不說是李雪健塑造的角色定位的一次失衡之處。

而李雪健這樣的演繹,也是那個時代的風氣波及,那就是對曆史人物看到他們的平常的一面,而沒有看到他們的超越時代的非常的一面,隻有在平常的外表下,折射出人物的迥異于常人的精神層次,才能打動人心,說服觀者。

而《覺醒年代》正是在表現出李大钊的擁有平常人的情感之下,更折射出人物的超凡、非凡的一面,才使得他的精神高淩于那個時代之上,一直如同火炬一樣,輝映到當下的中國。

《覺醒年代》的成功,是因為它站在一個充滿自信的時代,是以,它才能把革命的先驅者的高擎火炬的精神氣質塑造得如此卓爾不凡。