郝茕

編者按:這裡是一個懷舊劇場。

30年前的12月7日,《推手》随着金馬獎頒獎同期上畫。影片在1991年舉行的第28屆台灣電影金馬獎獲得8項提名,并且最終拿下最佳男主和女配,影片獲得了當年的評審團特别獎。自此,一個叫李安的新人導演橫空出世。這年,李安37歲。

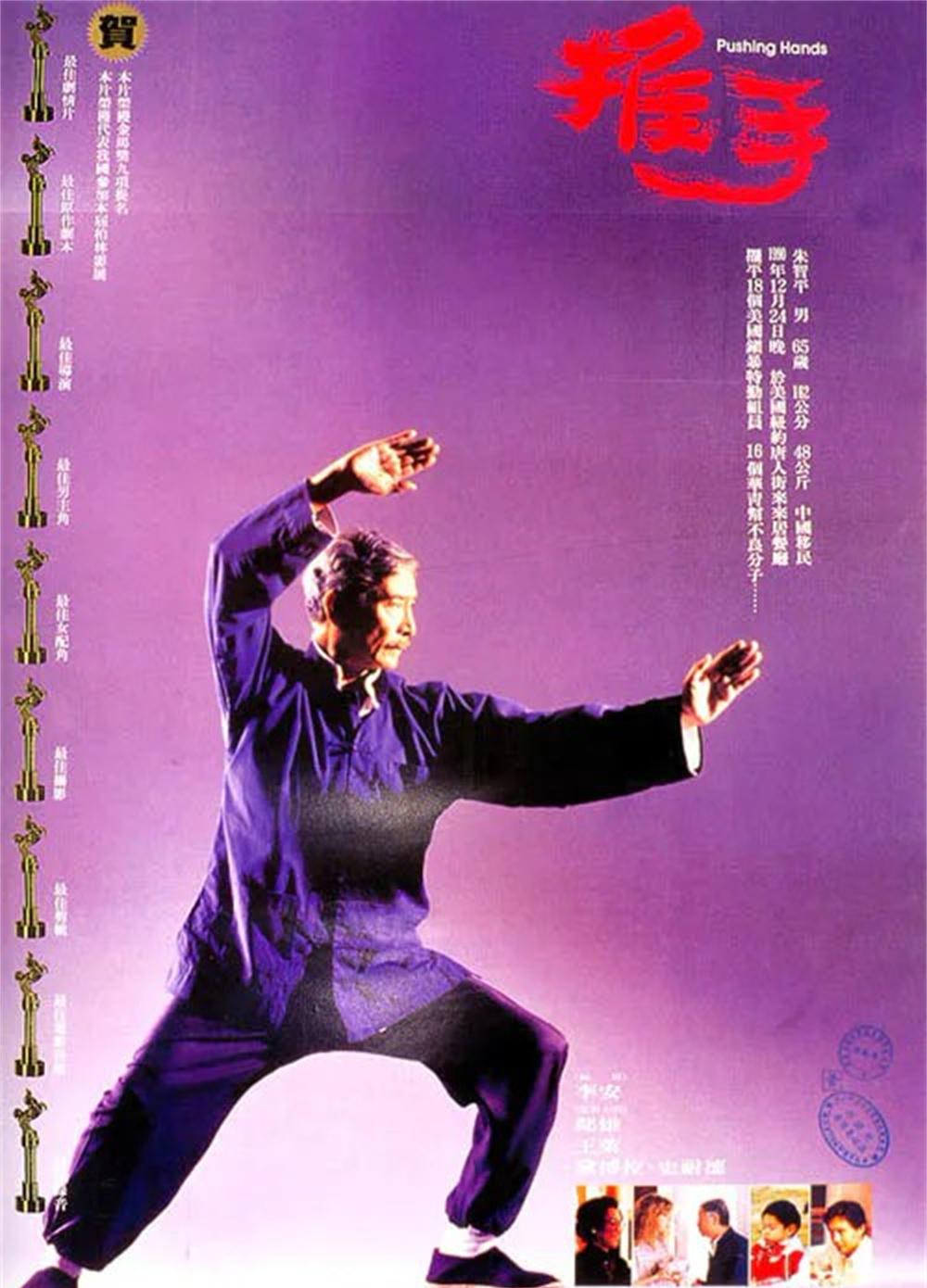

《推手》海報

1990年,李安沖着高額獎金寫了《推手》的劇本,并如願以償。在此之前,他做了6年的“家庭煮夫”,郁郁不得志。寫它的時候,李安的卡裡隻剩下三四十美金,他在《十年一覺電影夢》裡寫,“簡直是到了山窮水盡的地步”。因為是個看起來既不商業也不文藝的老人戲,李安自己壓根也沒想過這樣的電影能被拍出來。

30年後再看這部李安的起點,它溫厚中不乏犀利,在通俗幽默中,偶爾放個冷槍。李安自認為的“既不商業又不文藝”,事實上也恰恰從一開始就奠定了他是個能平衡遊走于商業與文藝之間的導演,在之後30年的創作中,他沒有顯示出多麼過于強烈突出的作者風格,卻也從來不會令人失望。

《推手》劇照

作為李安的處女作,這部電影裡能看到太多未來關于他未來電影創作的關鍵詞,父親、家庭、東西文化沖突。作為和之後的《喜宴》《飲食那女》并稱 “父親三部曲”的第一部片子,《推手》奠定揭露了李安的基調——寬容。他的電影在東西方文化的夾縫中生存,架起兩種不同傳統之間的橋梁。李安冷靜克制的鏡頭和平淡流暢的剪輯,以及他在劇作、排程、空間、使用演員等方面的天賦也都在電影中展現無疑。

電影的開篇就令人驚豔,一間房子裡,一邊是國術大師老朱心平氣和地練着太極拳,另一邊是他的洋兒媳瑪莎,煩躁地在電腦面前打字、翻報紙。屋外一個遠景鏡頭提供了再明确不過的觀察視角和人物關系說明——雖然身處同一空間,卻完全封閉于兩個世界。

鏡頭暗示了同一空間,兩個世界

兩者井水不犯河水的靜默直到午飯時分,以老朱操作失誤引起微波爐的一聲爆炸結束。同時,貫穿全片的主要沖突——中美文化差異,也在這一聲爆炸中緩緩展開。開場近10分鐘沒有一句台詞,然而一切家庭的沖突,就像老朱的太極推手一般,收納蓄力之後突然發力打出來的那一下,就叫人措手不及。

退休來美國投靠兒子的老朱,和洋媳婦身在一個屋檐下,要面臨的中西文化差異貫穿在生活裡的點點滴滴。李安極其善于捕捉那些幽微的細枝末節,一間屋子,兩種文化,兩部育兒經,小吉米在爺爺和母親之間被來回擺弄。是中式炒菜,還是西式麥片?是中國漢字,還是拉丁字母?是傳統書法,還是美國卡通片?老朱要看孫子的“把兒”,直接吓壞了媳婦。這種中國老人再平常不過的行為,在她眼裡無疑是個老變态的行徑。

老朱和洋媳婦的飲食習慣完全不同。

這種搖擺籠罩着家裡的每一個人,兒子小朱夾在妻子和父親之間,雙方的一切不滿都發洩在他身上,他還是一個中國人,同時竭盡全力掩飾自己,想讓自己融入美國。一個外人看來的挺成功出息的大小夥子,在自我家庭這個體制内成為了雙方的奴隸。老父親代表了傳統中國文化中的“家”, “養兒防老”,“父父子子”,“子不言父之過”等傳統中國儒家價值觀深入血液;而身處西方環境之下,父親的種種行徑又肉眼可見的格格不入和滑稽。

在這家人身上,李安敏銳捕捉到了美國當時普遍存在,移民與移民二代的認同感、歸屬感的變化,這是他的觀察,也是他的經曆。他在《十年一覺電影夢》的尾章中寫過,“在現實世界裡,我一輩子都是外人,在(中國)台灣,我是外省人,到美國是外國人,回(中國)大陸做台胞,其中身不由己,也有自我的選擇,命中注定,就是做外人。這裡面有(中國)台灣情,有中國結,有美國夢,但都沒落實。”

這份沖突,在《推手》以一種極為東方的方式消解——“打太極”。這種太極拳裡的雙人模拟對抗運動,“圓化直發”“舍己從人”“不丢不頂”,和中國傳統的待人接物相同,這個動作是電影靈感的源起,也是電影精神的提煉。找到了平衡就可持久,失去了平衡就會被打敗。家庭,愛情,自我,皆是如此。

随着電影發展,核心主線更加有趣,一個老頭和一個老太,要發展一段暮年之愛,兒女目前,多少顯得“為老不尊”,拉不下臉來,兩人怎麼相處,這個态度中的模糊地帶不斷發酵揣摩,就漸漸生發了這麼個故事。

老人的孤獨,是個紮心的話題。老朱和陳太還都身體健康,精力旺盛,又都是要強的人。一樣的老北京口音,一樣的喪偶多年,一樣的有一個洋家人,一樣的被包裹在文化隔膜裡接近窒息……這樣兩個老人的靠近,很難說是因為愛情,還是某種同病相憐的惺惺相惜。

這一段老房子着火,被刻畫得微妙有趣。老朱在老年班裡對着隔壁女同學的“炫技”,不知分寸像極了幼稚的想要吸引異性目光的中學生;原本和兒子下棋,氣定神閑,勝券在握,見了陳太之後,心裡有了牽挂,接連被小朱“碾壓”,茫然無措的樣子都被兒子看在眼裡;等陳太電話,一邊坐在地上練氣,一邊又把電話拉到身邊,看着是在吐納修行,一邊眯縫着眼立起耳朵的小心思活絡得根本藏不住,等到來了電話,一聽到陳太的聲音,臉上笑滿了皺紋,又天真歡喜像個孩子……有人說《推手》是部輕喜劇,沒見任何誇張惡搞的橋段,都是令人會心一笑的溫馨。

兩個老人的感情線,也和“推手”的動作相合。兒女有意撮合之下,兩位各有心思的老人都退避了。瓜要熟,不由得外力來扭,有外力要把你們往一處推,就會生了逆反要擰回去。待到順其自然的瓜熟蒂落,一句“一會兒有空嗎”,才是中國人含蓄而留有空間的體面邀約。

至于老朱離家出走餐館打工的那一段,畫風一轉,是中國江湖外加點無厘頭的暮年“英雄本色”。一群人來推老朱巋然不動,一發力青年壯漢們一溜煙都彈飛的設計甚至帶出了幾分漫畫感,倒是電影裡最見初拍電影的李安少年心性的篇章。

一群人警察都推不動老朱

“咱們練内家的,講究的是煉精化氣,煉氣化神,等到煉神還虛這個層次,就很難再練上去了。”這句話是道家的内功修煉心法,也是《推手》中的一句台詞。到10年後的《卧虎藏龍》,李慕白拒絕了俞秀蓮要他“用這口氣煉神還虛吧。解脫得道,元寂永恒,提升這一口氣達到你這一生追求的境地”的請求,回應說,“我已經浪費了這一生。我要用這口氣對你說:我一直深愛着你。我甯願遊蕩在你身邊,做七天的野鬼,跟随你,就算落進最黑暗的地方。我的愛,也不會讓我成為永遠的孤魂。”

《卧虎藏龍》截圖

兩個未達到的“煉神還虛”,兩部關于中國功夫和東方哲學的電影,從起點,到巅峰,李安終究都還是選擇了愛。

李安曾說,自己對《推手》有一種特殊的感情,每次有人跟他提《推手》,自己總有一種“奇怪的心情”。盡管之後看來,這部早年的試手之作,無論是技術還是劇作上,都有許多不成熟之處,但當時老朱那份“憋着有志不得申的心情與我相近”。拉開更長的職業生涯來看,“《推手》是很通俗溫暖的,它奠定了我的人緣,片緣,但也成為我的一個限制。很多人看了第一部後覺得這是我的本性。”這個限制後來到《冰風暴》才有所扭轉。但無論如何,李安認為,“《推手》是個很好的基礎,是老天對我的厚愛。”老天厚愛,從此電影的版圖裡,有了李安,有了之後的《喜宴》《飲食男女》《卧虎藏龍》《少年Pi》《色·戒》……

李安

多說一句,那年和李安一起入圍金馬最佳導演的,還有《阿飛正傳》的王家衛,《牯嶺街少年殺人事件》的楊德昌,《阮玲玉》的關錦鵬……

令人懷念的大師們、大作輩出的黃金年代啊。

責任編輯:程娛

校對:徐亦嘉