話說鹹豐九年(1859),一名朝廷二品總兵到長沙,見湖南巡撫師爺。

本以為給足了師爺面子,對方會出門迎接,來個客氣十足:“哎呦,什麼風把總兵爺給吹來啦,快裡面請!”

哪料師爺非但沒出門迎接,還炸天地要求自己給他請安:“文武官員來見我,無論大小都要先行請安,你不請安,還來見我幹嘛?!”

總兵一肚的不快蹭的成了無名火:“你一個沒有實職的小小師爺,憑什麼要我一個二品總兵給你請安?!”

哪知師爺很霸蠻,随手抓起一個硯台就摔了過來:“你什麼東西,在本師爺面前撒野……”墨水潑得總兵滿臉都是。

作威作福慣的總兵,幾時受過這樣的窩囊氣?撲過去準備好好教訓一下師爺。不料眼睛進墨一片模糊,還沒反應過來,已被師爺抽了一巴“啵啵脆”的耳光:“王八羔子,給我滾……”

怎麼樣?您見過這麼牛氣的師爺嗎?換作您是那位總兵,是不是會被氣得鼻孔冒煙?

可說到底,這師爺可真有點來頭,不僅當朝陶澍、林則徐兩大名臣對其贊賞有加,前後兩任湖南巡撫張亮基、駱秉章對其更是言聽計從。

是以,人家師爺牛氣可是有十足底氣嘀!

這個師爺,不是別個,就是日後擡棺複疆、晚清四大中興名臣之一的左宗棠(1812年11月10日—1885年9月5日)!

在清朝官員中,陶澍與林則徐都是鼎鼎大名的封疆大吏、一代名臣。

陶澍(1777年—1839年),湖南安化人,道光十年(1830年)任兩江總督,清代經世派主要代表人物、湖湘經世派第一人、道光朝重臣,後加太子少保。

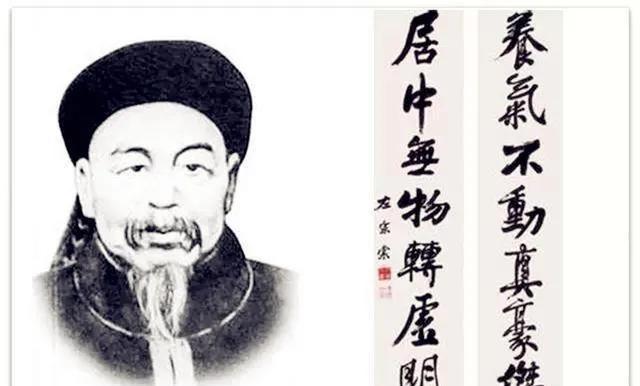

道光朝重臣陶澍

林則徐(1785年8月30日-1850年11月22日)就更廣為人知,是中國清朝後期政治家、思想家和詩人,官至一品,曾任湖廣總督、陝甘總督和雲貴總督,兩次受命為欽差大臣,因虎門銷煙而名垂青史。

虎門銷煙民族英雄林則徐

但就是這樣兩位中國曆史上赫赫有名的大臣,竟不約而同地對當時尚是一落泊書生的左宗棠贊賞有加。

情才交融對聯詩文 深俘陶總督愛才心

道光十七年(1837年)春,兩江總督陶澍回鄉省親,在醴陵縣公館,被一副情才交融的對聯和兩句小詩,深深打動:

門前對聯:春殿語從容,廿載家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翹首公歸。陶大人呐,皇上春殿接見您,并親筆題賜的“印心石屋”匾額,廿年依然在;湘江日夜奔流,家鄉湖湘子弟都翹首盼望您歸來啊!勾起了陶大人濃濃的鄉情與暖意。

館内山水畫上的小詩:一縣好山為公立,兩度綠水俟君清。更直抵陶大人心底:醴陵縣那傲然屹立的山峰,都是仰載陶公一腔凜然正氣而生。

而這對聯與小詩皆出自左宗棠手筆。左宗棠不僅秀出了文才,還成功推銷了自己。陶澍與左宗棠一番長談,對左宗棠大為賞識,竟主動要求自己的兒子娶左宗棠的女兒,雙方結為親家!

落水拜谒徹夜談 林總督托付西北事

林則徐早聞左宗棠才名,道光二十九年(1849年)林則徐途經湖南,對一路官員概不接見,竟獨獨約見布衣書生左宗棠!

左宗棠在一衆人忌妒恨的目光中,單獨上船拜谒仰慕已久、停舟長沙的林大人。不料一個激動,竟腳下踩空落入水中,成了個落湯雞。

一番徹夜長談,林則徐認定左宗棠将是平定新疆、繼承自己遺志的不二人選:“西定新疆,舍君莫屬”,“他日竟吾志者,其唯君乎!”是以将自己在新疆整理的寶貴資料全部傳遞給左宗棠。

後來多次與人談起,林則徐都大贊左宗棠是“非凡之才”“絕世奇才”,臨終前還命次子代寫遺書,推薦左宗棠人才難得。

才堪大任保湖南 兩任巡撫言聽計從

1852年(鹹豐二年),太平軍勢而破竹,一路北進,湖南省城長沙危在旦夕。左宗棠接受湖南巡撫張亮基之聘出山,張亮基對左宗棠言聽計從,使太平軍圍攻長沙三個月不下,無奈撤圍北去。

左宗棠一救湖南,自此聲名鵲起。

張亮基調山東巡撫後,1854年左宗棠受新任巡撫駱秉章邀請,再次出山輔佐駱秉章長達6年,駱秉章對左同樣言聽計從。

其時太平軍在湖南勢力炙天,湖南再度岌岌可危。左宗棠為駱秉章出謀劃策,“内清四境”“外援五省”,并革除弊政,開源節流,穩定貨币,大力籌措軍購,湖南軍政形勢二次轉危為安。

左宗棠兩救湖南,聲名響徹湖南,甚至傳向全國,傳到了朝廷。一些高官顯貴在皇帝面前競相舉薦,鹹豐帝亦給予了極大的關注。

你想想,兩個總督賞識。那可不是當下官場的什麼“嗯,小左,很不錯,好好努力”之類的場面虛僞,人家一個主動來攀親家,另一個直接托付西北大事,死前還在叫兒子代寫遺囑推薦人家小左。而輔佐兩任湖南巡撫,言聽計從,兩度使湖南轉危為安。

換作是您,恐怕都免不了傲驕起來吧?是以,不把一個總兵放在眼裡,不就再正常不過的事了?

而那個受了一肚子氣的是湖南永州鎮總兵樊燮,而且是個滿人。

在清代,滿人可是高人一等的。受了此辱的樊燮,找到滿人貴族湖廣總督官文,加油添醋構陷,左宗棠一時陷入險境。

胡林翼

幸虧得到胡林翼、郭嵩焘、潘祖蔭、肅順等人多方努力、竭力疏通,左宗棠才死裡逃生。

在解救左宗棠過程中,潘祖蔭給鹹豐皇帝的上疏:“楚南一軍立功本省……由駱秉章排程有方,實由左宗棠運籌決勝,此天下所共見……以本省之饷,用本省之兵,不數月肅清四境。其時賊縱橫數千裡,皆在宗棠規畫之中……是國家不可一日無湖南,而湖南不可一日無宗棠也…… ”

左宗棠死裡逃生,因禍得福,一句“國家不可一日無湖南,而湖南不可一日無左宗棠”更将他的人氣推向了新高度,而這句話也成了千百年來宣揚左宗棠甚至湖南的千古名句。

1860年(鹹豐十年)太平軍攻破江南大營後,左宗棠随同欽差大臣、兩江總督曾國藩襄辦軍務,并在湖南招募5000人創立“楚軍”,赴江西、安徽與太平軍作戰。鹹豐十一年(1861),升任浙江巡撫,先後攻陷了浙江的金華、紹興等地太平軍,顯現不凡的軍亊才能。

同治二年(1863)升任閩浙總督,次年先後攻下了杭州、湖州等地,逐漸控制了浙江全境。

同治五年(1866),左宗棠在廣東攻滅了太平軍李世賢部隊。同年受命前往西北平定回民起義,剿滅了馬化龍、馬占鳌、馬桂源、馬文祿等撚軍勢力。同治十二年(1873),最終平定了陝甘回變,後被任命為陝甘總督。

左宗棠參與19世紀60年代以恭親王奕䜣為首發起的、以“自強”“求富”為口号進行的一場引進西方軍事裝備、機器生産和科學技術以挽救清朝統治的自救運動的洋務運動。

1866年,左宗棠奏請在福建馬尾辦船廠,并創辦了培養造船技術和海軍人才的求是堂藝局(又稱船政學堂)。次年成立了中國第一個新式造船廠福州船政局(又稱馬尾船政局)。

1872年在甘肅平亂的同時,左宗棠駁斥了朝臣宋晉停造輪船的主張,并在甘肅蘭州創辦了甘肅機器制造局(蘭州制造局)。

1874(同治十三年)日本侵台,清廷由此發生“海防”與“塞防”之争。湖南巡撫王文韶主張塞防。李鴻章等人力主海防,以日本為主要假想敵,主張放棄塞防。

在李鴻章的眼裡,新疆就是一個不毛之地,茫茫沙漠,沒有人煙,還增加朝廷的開支,不如不要為好:

"新疆乃化外之地,茫茫沙漠,赤地千裡,土地瘠薄,人煙稀少。乾隆年間平定新疆,傾全國之力,徒然收數千公裡曠地,增加千百萬開支,實在得不償失。依臣看,新疆不複,與肢體之元氣無傷,收回伊犁,更是不如不收回為好"。

而左宗棠則主張海防與塞防并重,并且斤駁斥李鴻章放棄新疆的謬論,認為新疆是大清朝邊疆安全的有力屏障,"重新疆者,是以保蒙古,保蒙古者所衛京師"。另外新疆物産豐富,礦産資源多,其實是一個待開發的聚寶盆。他上奏說:

"新疆天山南北兩路糧産豐富,瓜果累累,羊牛遍野,牧馬成群。煤、鐵、金、銀、玉石藏量極豐富。所謂千裡荒漠,實為聚寶盆。若新疆不固,則蒙古不安,匪特陝西、甘、山西各邊時虞侵轶,防不勝防。俄人拓境日廣,由西向東萬餘裡,不可不豫為綢缪者"。

正是左宗棠的強力主張,并在軍機大臣文祥等的全力支援下,慈禧太後采納了左宗棠的主張,1875年5月清廷下诏授左宗棠以欽差大臣督辦新疆軍務,全權節制三軍,擇機出塞平叛新疆。

新疆,古稱西域,是古代絲綢之路的必經之地,和古代中國與西方交流的重要紐帶。清朝曆經康雍乾三朝不斷用兵,才平定并正式定名"新疆"。

但晚清國力衰退,1864年新疆發生暴亂,中亞浩罕汗國的阿古伯趁機進入南疆,在英、俄等國的支援與慫恿下,先後于1867年、1871年統一南、北疆,建立"洪福汗國",新疆脫離清朝控制。

左宗棠收複新疆地圖

而清朝因剛剛平定太平天國,無心顧及新疆。陝甘總督左宗棠深知新疆的重要戰略意義,不斷上書朝廷,并于1875年趁着新皇帝光緒登基再次提出,終于說動慈禧。這也許是慈禧一生中為中華民族所做的屈指可數的英明決策與曆史貢獻。

朝廷算是好不容易答應了左宗棠收複新疆的奏請,但左宗棠面臨的困難卻無比的多,其中僅軍費就成為大問題。

左宗棠估算需要并向朝廷申請軍費1000萬兩,但清廷最終下诏,令戶部撥款200萬兩、各省協饷300萬兩,另缺口的500萬兩竟要左宗棠想辦法籌措。

大家想想,這可是個什麼事!打仗收複國土,還得主将自籌一半軍費!

但其實1000萬兩還遠遠不夠。左宗棠總計于1874年(同治十三年)至1881年(光緒七年)間向洋商借款1375萬兩,另向華商借款846萬兩。而且李鴻章還不時從中使絆子,可想左宗棠有多難。

左宗棠經過精心謀劃,決定采取“先北後南”“緩進急戰”(又稱“緩進速決”)的軍事戰略:

“先北後南”,即先安定北疆(但不急取伊犁),再進軍南疆。主要是因為進軍新疆重點在打垮阿古柏,而阿古柏的勢力主要在南疆,而其北疆勢力比較薄弱。“緩進急戰”中的“緩進”,就是積極治軍,左宗棠用一年半的時間籌措軍饷,積草屯糧,整頓軍隊,減少冗員,增強軍隊戰鬥力。“急戰”,就是考慮國庫空虛,速戰速決,緊縮軍費開支。

克複北疆

1876年(光緒二年)4月,64歲高齡的左宗棠在肅州祭旗出兵。

他坐鎮肅州,命劉錦棠、金順分兵兩路,先後率師出關。8月,劉、金兩軍協力,激戰攻下烏魯木齊外圍的古牧地,阿古柏的幫兇白彥虎、馬人得棄烏魯木齊而逃,劉錦棠兵不血刃收複烏城。随後,金順進占昌吉,榮全在劉錦棠協助下攻克瑪納斯城。至此,北疆完全收複。

收複南疆

達坂、托克遜、吐魯番三城,是南疆的門戶,對戰局影響甚大。1877年(光緒三年)4月20日、26日,劉錦棠先後收複達坂城和托克遜城;4月21日徐占彪與張曜在鹽池會師,攻克吐魯番門戶七克騰。不久,劉、張、徐三軍合擊,又收複吐魯番。阿古柏自知大勢已去,服毒自殺。阿古柏的長子伯克胡裡率領殘部逃往喀什,白彥虎率領餘衆逃竄到開都河一帶。

同年8月,大軍從正道向西挺進,先收複南疆東四城(喀喇沙爾、庫車、阿克蘇、烏什)、西四城(喀什噶爾、英吉沙、葉爾羌與和田),伯克胡裡與白彥虎逃往俄國。1878年1月2日(農曆仍為光緒三年),和田克複。

至此,這場由英、俄兩國支援的阿古柏之亂,左宗棠僅用一年多時間,就收複了除伊犁以外的新疆領土。清廷嘉其功,诏封二等恪靖侯。

收複伊犁

但是,還有一個地方沒有收複,那就是伊利。1871年,沙俄趁阿古伯在新疆東征西讨的時候占領了伊利,并找了個冠冕堂皇的理由"我們這是考慮到邊疆的安全,等你們收複了新疆,我就把伊利還給你們"。

1878年,清政府派崇厚出使俄國談判收複伊犁問題。次年8月,對外交一竅不通的崇厚同沙俄簽訂了喪權辱國的《裡瓦幾亞條約》,僅收回伊犁一座孤城。

消息傳回來後,朝廷上下一片嘩然,左宗棠怒不可遏:"老子辛辛苦苦用血仗收複新疆,讓你去辦個交接手續,你卻丢了大片土地,你是豬腦袋嗎?"

在左宗棠等人的堅決要求下,清朝重新派了曾國藩的長子曾紀澤作為全權代表,赴沙俄重新談判。

而1880年5月底,68歲高齡的左宗棠令部下擡着棺材由肅州出發,出嘉峪關,進駐哈密,顯示與沙俄決一死戰的決心,為前方談判桌上的曾紀澤做武力後盾。

俄國人一看左宗棠玩命來真的,自忖如果開戰也難占什麼便宜,于是就坡下驢重新簽訂了《中俄伊犁條約》,伊犁正式收複!在左宗棠的奏請下,3年後清朝正式設立新疆省,一直延續至今。

左公柳是左宗棠西進收複新疆時帶領湘軍一路所植道柳,其用意在于鞏固路基、防風固沙、限戎馬之足、利行人遮涼。據左公自己記載,光是從陝甘交界的長武縣境起到甘肅會甯止,種活的樹就達26.4萬株。自古河西種樹最為難事,可在左公倡導督促下,泾州以西,竟然形成道柳連綿數千裡綠如帷幄的塞外奇觀。 "大将籌邊尚未還,湖湘子弟滿天山,新栽楊柳三千裡,引得春風度玉關。" 這是左宗棠的老部下和同鄉楊昌浚,途徑甘新大道時看到一路湘軍所植道柳,觸景生情而寫下稱贊左公在西征期間動員湘江子弟沿途廣種榆柳,綠化邊陲,開花結果的壯舉的詩句。

左宗棠擡棺複疆,有力地粉碎了外國回回勢力的侵奪和沙俄帝國的幹涉,功績彪炳史冊,意義重大:

一是戰略意義:新疆對于中原内地來說非常重要,如果說中原是心腹,那新疆就是保護心腹的大铠甲,抛開其豐富的石油、天然氣、礦藏等資源不說,僅就其于西北安全、于全國安全戰略意義而言,是怎麼高度評價都不為過的。 新疆是我國西北邊防的天然屏障與重要門戶,是古絲綢之路必須之地,也是當下我國“一帶一路”連接配接西亞西方的重要節點。尤為重要的是其國土邊境安全戰略意義,新疆在我手中,則成為我國西北邊防的重要天然屏障,對整個西北乃至全國安全均具有非常重要的戰略作用與意義。一旦我們失去新疆,則西藏分裂勢力很容易與新疆聯手,以新疆為跳闆進襲内地,使我甘肅、青海、山西、四川、蒙古的防護大開,整個國土全境都處于危險境地。 二是經濟意義:新疆地域廣闊、物産豐富,地下油氣、礦産等資源豐富,石油資源量208.6億噸,占全國陸上石油資源量的30%;天然氣資源量為10.3萬億立方米,占全國陸上天然氣資源量的34%。發現的礦藏有138種,其中9種儲量居全國首位,32種居西北區域首位。通過西氣東輸、西電東送,源源不斷地把資源輸送與支援沿海發達地區經濟發展。

一百多年後的今天,我們回望曆史,不得不慶幸當年正因為有了左宗棠,才為我們收複了面積達160多萬平方公裡、相當于4個日本面積的新疆,守住了中華民族西北的戰略要塞。

左宗棠一生重視經營台灣,對保衛、開發、建設台灣作出了不可磨滅的貢獻。

同治2年(1863年)4月,閩浙總督左宗棠在《複陳裁汰閩軍并台灣等處軍情片》中表達對台灣的關注。同年7月,派福甯鎮總兵林文察率部前往助剿台灣彰化戴春八卦會暴動,并緻函福建巡撫徐宗幹訓示機宜。

後來在台平亂各部軍饷不繼,雖左在浙部隊亦已數月未發饷,但仍移浙饷濟台,使台灣平亂工作無兵饷匮乏之虞。

同治5年(1866年)9月25日,清廷任命左宗棠為陝甘總督。離任前,他選派最得力、最優秀的部屬吳大廷、劉明燈分任台灣道員和台灣鎮總兵。并且為維持閩省社會安定和海防,所部湘軍大部留閩,隻率3000人随行。此背景灣曆次有警,皆由閩省調湘軍前往增防,湘軍成為台灣防衛力量中主要構成部分,直到台灣被日軍占領為止。

同年10月5日,上奏《籌辦台灣吏事請責成新調鎮、道經理折》,提出了整治的辦法,獲得清廷贊同施行。

同治13年(1874年)日軍侵台,左宗棠分别緻函沈葆桢和總理衙門,據陳其抗日方略。

光緒2年(1876年)正月,左宗棠奉旨傳回北京出任軍機大臣,總理衙門大臣兼管兵部事務,念念不忘東南海疆寶島台灣。

光緒7年(1881年)正月,左宗棠西征結束後,奉旨返京出任軍機大臣兼管後總事務,仍惦念着台灣。2月,他奏請清廷派政聲卓著、勇于任事的劉璈任台灣道。劉璈任台灣道4年多時間,整頓營務,充實兵員,整饬政風,使台灣政治、軍事、防務大大前進了一步。

光緒7年(1881年)11月,左宗棠以大學士(宰相)出任兩江總督兼南洋通商大臣,時時警惕外國列強的侵略,關心台灣的發展和防務。不久,法國占領越南河内,左宗棠采取一素列戰備措施,加強軍隊裝備,研讨防守方略。

光緒九年(1883),越南局勢惡化,清政府與法國侵略者沖突激化。光緒十年(1884),法軍在馬尾海戰中全殲中國福建水師,破壞福州船政局。左宗棠被任命為欽差大臣,前往福州督辦軍務,組成“恪靖援台軍”東渡台灣。

盡管左宗棠已73歲高齡,且疾病纏身,仍爽快地挑起了這項艱巨有任務。時上海《申報》贊其“以閩防慷慨請行,所謂一息尚存,此志不容稍懈,方之古名臣,曾為多讓。”

在左宗棠的周密部署下,各路援軍紛紛抵閩,閩台地區大軍雲集,士氣大振,法軍在台北鳥嘴峰、月眉山屢攻受挫。

光緒十一年(1885),清軍取得鎮南關大捷,形勢對我極為有利,但因清廷腐敗和李鴻章的妥協外交,卻簽訂了斷送越南宗主權的屈辱條約,氣得左宗棠直吐血。

光緒11年(1885年)7月,左宗棠上奏清廷,建議台灣建省。當年10月1日,清廷诏令台灣建省,任命劉銘傳為台灣省首任巡撫。

同年7月27日,左宗棠病逝于福州任所。這個科舉失意、仕途坎坷、才高八鬥,從最牛氣師爺擠身軍機大臣,收複160多萬疆土,對外鮮有敗仗,被喻為晚淸第一硬漢、最後脊梁的男人,帶着抗法遺恨,結束了波瀾壯闊的一生,終年74歲。

臨終前他口授遺疏,半字沒提家事,身無餘财,卻全是對國事的牽挂:“此次越南和戰,實中國強弱一大關鍵。臣督師南下,迄未大伸鞑伐,張我國威,遺恨平生,不能瞑目。”并提出諸多富強之策和對光緒帝的勸勉。

清廷聞知訃訊,慈禧太後得知左作為國家重臣死後竟無餘财,亦是大為歎息。于是朝廷追贈太傅,谥号“文襄”,入祀京師的昭忠祠、賢良祠,并建專祠于湖南及他所立功的諸省。

福州“全城百姓一聞宮保噩耗,無不扼腕,皆謂朝廷失一良将,吾閩亦失一長城。”黎培質作挽聯雲:

生不愧武侯,整師五萬裡,電掣雷轟,手挈邊疆歸版籍; 殁猶思破敵,遺表數百言,風凄雨泣,魂依大海撼波濤。

晚清中興四大名臣有兩種說法,說法一 曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞。說法二 曾國藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟。

曾國藩

無論是哪種說法,均不缺曾、左。但兩種說法中,更為共認的應該是第一種,且其曆史排位目前公論亦是曾國藩居首,左宗棠次之,李鴻章第三,張之洞居末。

形成這個看法,尤其是曾國藩居首的看法,我認為有兩大重要原因:

一是站在清廷的角度或受清廷評價的影響。比如曾國藩,在太平軍風起雲湧、清廷危在旦夕、随時有被推翻之際,幾憑一己之力,扭轉了危局,最終剿滅了太平軍,挽救了大清王朝的命運,對大清王朝有再造之功。是以從清廷的角度,包括死後清廷給予的評價與禮遇,都已是人臣頂峰。

二是人們受中國傳統“三不朽”(立功、立德、立言)與成功學思想影響。曾國藩剿滅太平天國,為朝廷立了大功;功成身退,不要兵權,死後文官谥号第一的“文正”,這是立德;一封《曾國藩家書》,既被當作家庭教育的聖書,又被奉作為人處世、經營官場職場的圭臬。從這樣的角度出發,将曾國藩列為“四大名臣”之首是半點也不奇怪的事。

李鴻章

然而,正所謂“橫看成嶺側成峰 遠近高低各不同”,或許将清廷與士紳成功學的角度切換到整個中華民族的高度,晚清中興“四大名臣”的排序恐怕得排成:左宗棠居首,曾國藩次之,張之洞第三,李鴻章居末。理由如下:

一是李張均無法比肩曾左,是以曾左排前二位幾無異議。 二是曾左易位的理由。曾排第一主要原因是前面所說的清廷角度與“三不朽”和成功學思想影響。但曾國藩的功業與立言影響,更多是對大清與士紳個人或家庭而言的。但左宗棠收複160多萬平方的新疆,不僅為中華民族千秋萬載保住了廣大的囯土與資源,更重要的保住了事關中華民族全境安全的戰略屏障,永遠護佑中華民族安全與發展。另外,左宗棠的最大功績,均是抵禦外侵中建立的,其難度與曆史意義非曾國藩的内戰可比的。更為重要的是,雖然左宗棠在“立言”影響上不如曾國藩,但在精神影響民族層面并不遜曾,左宗棠對外有種大無畏的精神,樹起了中華民族的對外脊梁,且其對外抗戰鮮有敗績,與李鴻章之流對外卑膝奴顔形成鮮明對比,左對重塑民族精神自信在“四大名臣”中亦是當之無愧第一的。是以綜合這些因素,将左宗棠放在曾國藩之前、居于晚清中興“四大名臣”之首,不是理所當然的嗎?!

張之洞

三是李張易位的原因。對此可能大家不了解不贊同,畢竟張之洞無論在官位、名氣、幹事多寡,都無法與李鴻章相比。特別不少人通過一些文學作品與影視作品,看到了李鴻章作為大清“裱糊匠”如何的勉力而為與苦累無奈。但縱觀李鴻章的官場生涯,我們不得不說,大清艱難若此,李鴻章責無旁貸,甚至可以說有些局面是他促成的。他為官,一貫精于算計個人利益大于國家民族利益,在左宗棠收複新疆、抗擊法國侵略、護台保台等國家民族重大利益的關鍵時候,都可看到他使絆子、捅暗刀的影子。另外在抗外入侵上,李鴻章内心永遠都是一個“怕”字與“和”字,從來沒有左宗棠那種挺身而出、慨然而為的精神。在很多抗外的問題上,他認為不可能的事,都被左宗棠幹成了。左宗棠在時,尚可對抗他那自始至終的投降作派。自從他鬥倒左宗棠後,他把持下的清廷,再也沒有拿起武器捍衛國家民族利益的勇氣與精神,清自那以後對外作戰也幾再無勝績,對外國所有的無理要求,他都是以一個又一個喪權辱國的條約來求得所謂的和平。是以說李鴻章誤國不淺。也正是以,把李鴻章放于張之洞之後,難道有什麼不合理的嗎? 四是左宗棠官品高于曾李。左宗棠整個為官生涯,幾無個人利益的算計,一切以國家民族利益為首,在事關國家重大利益、重要關頭,他都挺身而出,堅定維護囯家民族利益。從64歲擡棺複疆到73歲疾病纏身仍慨然領命督辦台灣軍務,都可以看到這位晚清第一硬漢的精神風骨。林世焘贊揚左宗棠“絕口不言和議事,千秋獨有左文襄”。而曾國藩為官,雖沒有李鴻章那種連國家重大利益也不顧的過份惡為,但卻始終心中有一個小算盤。至于李鴻章,身為中堂大人,卻沒有中堂大人的格局,所有的聰明才智,不是用于國家民族利益的維護上,而用于個人官場鑽營與官場不分場合的内鬥上。

就官場鑽營與官運亨通來說,無疑李鴻章之流更吃香,但在國家民族危急的重要關頭,隻有左宗棠這樣的人才是國家民族的脊梁!

亨利·阿加德·華萊士說:左宗棠是近百年史上世界偉大人物之一,他将中國人的視線擴充到俄羅斯,到整個世界……我對他抱有崇高的敬意。

是以,曾國藩對左宗棠的評論:“論兵戰,吾不如左宗棠;為國盡忠,亦以季高為冠。國幸有左宗棠也。”是很客觀與中肯的。而左宗棠也無愧于潘祖蔭“天下不可一日無湖南,湖南不可一日無左宗棠”的千古評價!

有曆史學家評價左宗棠是自唐太宗以後,對中國國家主權領土功勞最大的第一人。梁啟超也曾評價左宗棠是500年以來的第一偉人!

是以,把左宗棠排在晚清中興“四大名臣”之首,難道有何不妥嗎?

(文章原創,圖檔來自網絡,侵權聯删)