话说咸丰九年(1859),一名朝廷二品总兵到长沙,见湖南巡抚师爷。

本以为给足了师爷面子,对方会出门迎接,来个客气十足:“哎呦,什么风把总兵爷给吹来啦,快里面请!”

哪料师爷非但没出门迎接,还炸天地要求自己给他请安:“文武官员来见我,无论大小都要先行请安,你不请安,还来见我干嘛?!”

总兵一肚的不快蹭的成了无名火:“你一个没有实职的小小师爷,凭什么要我一个二品总兵给你请安?!”

哪知师爷很霸蛮,随手抓起一个砚台就摔了过来:“你什么东西,在本师爷面前撒野……”墨水泼得总兵满脸都是。

作威作福惯的总兵,几时受过这样的窝囊气?扑过去准备好好教训一下师爷。不料眼睛进墨一片模糊,还没反应过来,已被师爷抽了一巴“啵啵脆”的耳光:“王八羔子,给我滚……”

怎么样?您见过这么牛气的师爷吗?换作您是那位总兵,是不是会被气得鼻孔冒烟?

可说到底,这师爷可真有点来头,不仅当朝陶澍、林则徐两大名臣对其赞赏有加,前后两任湖南巡抚张亮基、骆秉章对其更是言听计从。

所以,人家师爷牛气可是有十足底气嘀!

这个师爷,不是別个,就是日后抬棺复疆、晚清四大中兴名臣之一的左宗棠(1812年11月10日—1885年9月5日)!

在清朝官员中,陶澍与林则徐都是鼎鼎大名的封疆大吏、一代名臣。

陶澍(1777年—1839年),湖南安化人,道光十年(1830年)任两江总督,清代经世派主要代表人物、湖湘经世派第一人、道光朝重臣,后加太子少保。

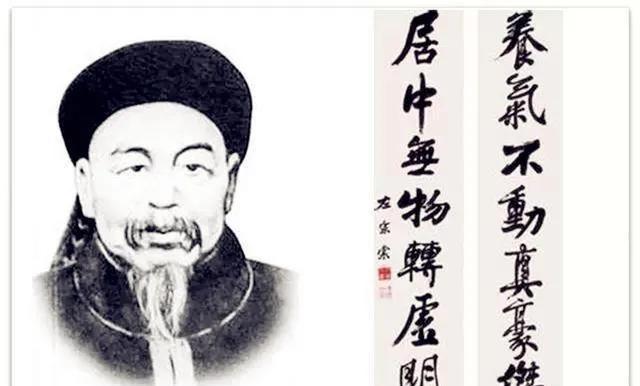

道光朝重臣陶澍

林则徐(1785年8月30日-1850年11月22日)就更广为人知,是中国清朝后期政治家、思想家和诗人,官至一品,曾任湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命为钦差大臣,因虎门销烟而名垂青史。

虎门销烟民族英雄林则徐

但就是这样两位中国历史上赫赫有名的大臣,竟不约而同地对当时尚是一落泊书生的左宗棠赞赏有加。

情才交融对联诗文 深俘陶总督爱才心

道光十七年(1837年)春,两江总督陶澍回乡省亲,在醴陵县公馆,被一副情才交融的对联和两句小诗,深深打动:

门前对联:春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归。陶大人呐,皇上春殿接见您,并亲笔题赐的“印心石屋”匾额,廿年依然在;湘江日夜奔流,家乡湖湘子弟都翘首盼望您归来啊!勾起了陶大人浓浓的乡情与暖意。

馆内山水画上的小诗:一县好山为公立,两度绿水俟君清。更直抵陶大人心底:醴陵县那傲然屹立的山峰,都是仰载陶公一腔凛然正气而生。

而这对联与小诗皆出自左宗棠手笔。左宗棠不仅秀出了文才,还成功推销了自己。陶澍与左宗棠一番长谈,对左宗棠大为赏识,竟主动要求自己的儿子娶左宗棠的女儿,双方结为亲家!

落水拜谒彻夜谈 林总督托付西北事

林则徐早闻左宗棠才名,道光二十九年(1849年)林则徐途经湖南,对一路官员概不接见,竟独独约见布衣书生左宗棠!

左宗棠在一众人忌妒恨的目光中,单独上船拜谒仰慕已久、停舟长沙的林大人。不料一个激动,竟脚下踩空落入水中,成了个落汤鸡。

一番彻夜长谈,林则徐认定左宗棠将是平定新疆、继承自己遗志的不二人选:“西定新疆,舍君莫属”,“他日竟吾志者,其唯君乎!”因此将自己在新疆整理的宝贵资料全部交付给左宗棠。

后来多次与人谈起,林则徐都大赞左宗棠是“非凡之才”“绝世奇才”,临终前还命次子代写遗书,推荐左宗棠人才难得。

才堪大任保湖南 两任巡抚言听计从

1852年(咸丰二年),太平军势而破竹,一路北进,湖南省城长沙危在旦夕。左宗棠接受湖南巡抚张亮基之聘出山,张亮基对左宗棠言听计从,使太平军围攻长沙三个月不下,无奈撤围北去。

左宗棠一救湖南,自此声名鹊起。

张亮基调山东巡抚后,1854年左宗棠受新任巡抚骆秉章邀请,再次出山辅佐骆秉章长达6年,骆秉章对左同样言听计从。

其时太平军在湖南势力炙天,湖南再度岌岌可危。左宗棠为骆秉章出谋划策,“内清四境”“外援五省”,并革除弊政,开源节流,稳定货币,大力筹措军购,湖南军政形势二次转危为安。

左宗棠两救湖南,声名响彻湖南,甚至传向全国,传到了朝廷。一些高官显贵在皇帝面前竞相举荐,咸丰帝亦给予了极大的关注。

你想想,两个总督赏识。那可不是当下官场的什么“嗯,小左,很不错,好好努力”之类的场面虚伪,人家一个主动来攀亲家,另一个直接托付西北大事,死前还在叫儿子代写遗嘱推荐人家小左。而辅佐两任湖南巡抚,言听计从,两度使湖南转危为安。

换作是您,恐怕都免不了傲骄起来吧?所以,不把一个总兵放在眼里,不就再正常不过的事了?

而那个受了一肚子气的是湖南永州镇总兵樊燮,而且是个满人。

在清代,满人可是高人一等的。受了此辱的樊燮,找到满人贵族湖广总督官文,加油添醋构陷,左宗棠一时陷入险境。

胡林翼

幸亏得到胡林翼、郭嵩焘、潘祖荫、肃顺等人多方努力、竭力疏通,左宗棠才死里逃生。

在解救左宗棠过程中,潘祖荫给咸丰皇帝的上疏:“楚南一军立功本省……由骆秉章调度有方,实由左宗棠运筹决胜,此天下所共见……以本省之饷,用本省之兵,不数月肃清四境。其时贼纵横数千里,皆在宗棠规画之中……是国家不可一日无湖南,而湖南不可一日无宗棠也…… ”

左宗棠死里逃生,因祸得福,一句“国家不可一日无湖南,而湖南不可一日无左宗棠”更将他的人气推向了新高度,而这句话也成了千百年来宣扬左宗棠甚至湖南的千古名句。

1860年(咸丰十年)太平军攻破江南大营后,左宗棠随同钦差大臣、两江总督曾国藩襄办军务,并在湖南招募5000人创立“楚军”,赴江西、安徽与太平军作战。咸丰十一年(1861),升任浙江巡抚,先后攻陷了浙江的金华、绍兴等地太平军,显现不凡的军亊才能。

同治二年(1863)升任闽浙总督,次年先后攻下了杭州、湖州等地,逐渐控制了浙江全境。

同治五年(1866),左宗棠在广东攻灭了太平军李世贤部队。同年受命前往西北平定回民起义,剿灭了马化龙、马占鳌、马桂源、马文禄等捻军势力。同治十二年(1873),最终平定了陕甘回变,后被任命为陕甘总督。

左宗棠参与19世纪60年代以恭亲王奕䜣为首发起的、以“自强”“求富”为口号进行的一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以挽救清朝统治的自救运动的洋务运动。

1866年,左宗棠奏请在福建马尾办船厂,并创办了培养造船技术和海军人才的求是堂艺局(又称船政学堂)。次年成立了中国第一个新式造船厂福州船政局(又称马尾船政局)。

1872年在甘肃平乱的同时,左宗棠驳斥了朝臣宋晋停造轮船的主张,并在甘肃兰州创办了甘肃机器制造局(兰州制造局)。

1874(同治十三年)日本侵台,清廷由此发生“海防”与“塞防”之争。湖南巡抚王文韶主张塞防。李鸿章等人力主海防,以日本为主要假想敌,主张放弃塞防。

在李鸿章的眼里,新疆就是一个不毛之地,茫茫沙漠,没有人烟,还增加朝廷的开支,不如不要为好:

"新疆乃化外之地,茫茫沙漠,赤地千里,土地瘠薄,人烟稀少。乾隆年间平定新疆,倾全国之力,徒然收数千公里旷地,增加千百万开支,实在得不偿失。依臣看,新疆不复,与肢体之元气无伤,收回伊犁,更是不如不收回为好"。

而左宗棠则主张海防与塞防并重,并且斤驳斥李鸿章放弃新疆的谬论,认为新疆是大清朝边疆安全的有力屏障,"重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者所卫京师"。另外新疆物产丰富,矿产资源多,其实是一个待开发的聚宝盆。他上奏说:

"新疆天山南北两路粮产丰富,瓜果累累,羊牛遍野,牧马成群。煤、铁、金、银、玉石藏量极丰富。所谓千里荒漠,实为聚宝盆。若新疆不固,则蒙古不安,匪特陕西、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防。俄人拓境日广,由西向东万余里,不可不豫为绸缪者"。

正是左宗棠的强力主张,并在军机大臣文祥等的全力支持下,慈禧太后采纳了左宗棠的主张,1875年5月清廷下诏授左宗棠以钦差大臣督办新疆军务,全权节制三军,择机出塞平叛新疆。

新疆,古称西域,是古代丝绸之路的必经之地,和古代中国与西方交流的重要纽带。清朝历经康雍乾三朝不断用兵,才平定并正式定名"新疆"。

但晚清国力衰退,1864年新疆发生暴乱,中亚浩罕汗国的阿古伯趁机进入南疆,在英、俄等国的支持与怂恿下,先后于1867年、1871年统一南、北疆,建立"洪福汗国",新疆脱离清朝控制。

左宗棠收复新疆地图

而清朝因刚刚平定太平天国,无心顾及新疆。陕甘总督左宗棠深知新疆的重要战略意义,不断上书朝廷,并于1875年趁着新皇帝光绪登基再次提出,终于说动慈禧。这也许是慈禧一生中为中华民族所做的屈指可数的英明决策与历史贡献。

朝廷算是好不容易答应了左宗棠收复新疆的奏请,但左宗棠面临的困难却无比的多,其中仅军费就成为大问题。

左宗棠估算需要并向朝廷申请军费1000万两,但清廷最终下诏,令户部拨款200万两、各省协饷300万两,另缺口的500万两竟要左宗棠想办法筹措。

大家想想,这可是个什么事!打仗收复国土,还得主将自筹一半军费!

但其实1000万两还远远不够。左宗棠总计于1874年(同治十三年)至1881年(光绪七年)间向洋商借款1375万两,另向华商借款846万两。而且李鸿章还不时从中使绊子,可想左宗棠有多难。

左宗棠经过精心谋划,决定采取“先北后南”“缓进急战”(又称“缓进速决”)的军事战略:

“先北后南”,即先安定北疆(但不急取伊犁),再进军南疆。主要是因为进军新疆重点在打垮阿古柏,而阿古柏的势力主要在南疆,而其北疆势力比较薄弱。“缓进急战”中的“缓进”,就是积极治军,左宗棠用一年半的时间筹措军饷,积草屯粮,整顿军队,减少冗员,增强军队战斗力。“急战”,就是考虑国库空虚,速战速决,紧缩军费开支。

克复北疆

1876年(光绪二年)4月,64岁高龄的左宗棠在肃州祭旗出兵。

他坐镇肃州,命刘锦棠、金顺分兵两路,先后率师出关。8月,刘、金两军协力,激战攻下乌鲁木齐外围的古牧地,阿古柏的帮凶白彦虎、马人得弃乌鲁木齐而逃,刘锦棠兵不血刃收复乌城。随后,金顺进占昌吉,荣全在刘锦棠协助下攻克玛纳斯城。至此,北疆完全收复。

收复南疆

达坂、托克逊、吐鲁番三城,是南疆的门户,对战局影响甚大。1877年(光绪三年)4月20日、26日,刘锦棠先后收复达坂城和托克逊城;4月21日徐占彪与张曜在盐池会师,攻克吐鲁番门户七克腾。不久,刘、张、徐三军合击,又收复吐鲁番。阿古柏自知大势已去,服毒自杀。阿古柏的长子伯克胡里率领残部逃往喀什,白彦虎率领余众逃窜到开都河一带。

同年8月,大军从正道向西挺进,先收复南疆东四城(喀喇沙尔、库车、阿克苏、乌什)、西四城(喀什噶尔、英吉沙、叶尔羌与和田),伯克胡里与白彦虎逃往俄国。1878年1月2日(农历仍为光绪三年),和田克复。

至此,这场由英、俄两国支持的阿古柏之乱,左宗棠仅用一年多时间,就收复了除伊犁以外的新疆领土。清廷嘉其功,诏封二等恪靖侯。

收复伊犁

但是,还有一个地方没有收复,那就是伊利。1871年,沙俄趁阿古伯在新疆东征西讨的时候占领了伊利,并找了个冠冕堂皇的理由"我们这是考虑到边疆的安全,等你们收复了新疆,我就把伊利还给你们"。

1878年,清政府派崇厚出使俄国谈判收复伊犁问题。次年8月,对外交一窍不通的崇厚同沙俄签订了丧权辱国的《里瓦几亚条约》,仅收回伊犁一座孤城。

消息传回来后,朝廷上下一片哗然,左宗棠怒不可遏:"老子辛辛苦苦用血仗收复新疆,让你去办个交接手续,你却丢了大片土地,你是猪脑袋吗?"

在左宗棠等人的坚决要求下,清朝重新派了曾国藩的长子曾纪泽作为全权代表,赴沙俄重新谈判。

而1880年5月底,68岁高龄的左宗棠令部下抬着棺材由肃州出发,出嘉峪关,进驻哈密,显示与沙俄决一死战的决心,为前方谈判桌上的曾纪泽做武力后盾。

俄国人一看左宗棠玩命来真的,自忖如果开战也难占什么便宜,于是就坡下驴重新签订了《中俄伊犁条约》,伊犁正式收复!在左宗棠的奏请下,3年后清朝正式设立新疆省,一直延续至今。

左公柳是左宗棠西进收复新疆时带领湘军一路所植道柳,其用意在于巩固路基、防风固沙、限戎马之足、利行人遮凉。据左公自己记载,光是从陕甘交界的长武县境起到甘肃会宁止,种活的树就达26.4万株。自古河西种树最为难事,可在左公倡导督促下,泾州以西,竟然形成道柳连绵数千里绿如帷幄的塞外奇观。 "大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山,新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。" 这是左宗棠的老部下和同乡杨昌浚,途径甘新大道时看到一路湘军所植道柳,触景生情而写下称赞左公在西征期间动员湘江子弟沿途广种榆柳,绿化边陲,开花结果的壮举的诗句。

左宗棠抬棺复疆,有力地粉碎了外国回回势力的侵夺和沙俄帝国的干涉,功绩彪炳史册,意义重大:

一是战略意义:新疆对于中原内地来说非常重要,如果说中原是心腹,那新疆就是保护心腹的大铠甲,抛开其丰富的石油、天然气、矿藏等资源不说,仅就其于西北安全、于全国安全战略意义而言,是怎么高度评价都不为过的。 新疆是我国西北边防的天然屏障与重要门户,是古丝绸之路必须之地,也是当下我国“一带一路”连接西亚西方的重要节点。尤为重要的是其国土边境安全战略意义,新疆在我手中,则成为我国西北边防的重要天然屏障,对整个西北乃至全国安全均具有非常重要的战略作用与意义。一旦我们失去新疆,则西藏分裂势力很容易与新疆联手,以新疆为跳板进袭内地,使我甘肃、青海、山西、四川、蒙古的防护大开,整个国土全境都处于危险境地。 二是经济意义:新疆地域广阔、物产丰富,地下油气、矿产等资源丰富,石油资源量208.6亿吨,占全国陆上石油资源量的30%;天然气资源量为10.3万亿立方米,占全国陆上天然气资源量的34%。发现的矿藏有138种,其中9种储量居全国首位,32种居西北区域首位。通过西气东输、西电东送,源源不断地把资源输送与支持沿海发达地区经济发展。

一百多年后的今天,我们回望历史,不得不庆幸当年正因为有了左宗棠,才为我们收复了面积达160多万平方公里、相当于4个日本面积的新疆,守住了中华民族西北的战略要塞。

左宗棠一生重视经营台湾,对保卫、开发、建设台湾作出了不可磨灭的贡献。

同治2年(1863年)4月,闽浙总督左宗棠在《复陈裁汰闽军并台湾等处军情片》中表达对台湾的关注。同年7月,派福宁镇总兵林文察率部前往助剿台湾彰化戴春八卦会暴动,并致函福建巡抚徐宗干指示机宜。

后来在台平乱各部军饷不继,虽左在浙部队亦已数月未发饷,但仍移浙饷济台,使台湾平乱工作无兵饷匮乏之虞。

同治5年(1866年)9月25日,清廷任命左宗棠为陕甘总督。离任前,他选派最得力、最优秀的部属吴大廷、刘明灯分任台湾道员和台湾镇总兵。并且为维持闽省社会安定和海防,所部湘军大部留闽,只率3000人随行。此后台湾历次有警,皆由闽省调湘军前往增防,湘军成为台湾防卫力量中主要构成部分,直到台湾被日军占领为止。

同年10月5日,上奏《筹办台湾吏事请责成新调镇、道经理折》,提出了整治的办法,获得清廷赞同施行。

同治13年(1874年)日军侵台,左宗棠分别致函沈葆桢和总理衙门,据陈其抗日方略。

光绪2年(1876年)正月,左宗棠奉旨返回北京出任军机大臣,总理衙门大臣兼管兵部事务,念念不忘东南海疆宝岛台湾。

光绪7年(1881年)正月,左宗棠西征结束后,奉旨返京出任军机大臣兼管后总事务,仍惦念着台湾。2月,他奏请清廷派政声卓著、勇于任事的刘璈任台湾道。刘璈任台湾道4年多时间,整顿营务,充实兵员,整饬政风,使台湾政治、军事、防务大大前进了一步。

光绪7年(1881年)11月,左宗棠以大学士(宰相)出任两江总督兼南洋通商大臣,时时警惕外国列强的侵略,关心台湾的发展和防务。不久,法国占领越南河内,左宗棠采取一素列战备措施,加强军队装备,研讨防守方略。

光绪九年(1883),越南局势恶化,清政府与法国侵略者矛盾激化。光绪十年(1884),法军在马尾海战中全歼中国福建水师,破坏福州船政局。左宗棠被任命为钦差大臣,前往福州督办军务,组成“恪靖援台军”东渡台湾。

尽管左宗棠已73岁高龄,且疾病缠身,仍爽快地挑起了这项艰巨有任务。时上海《申报》赞其“以闽防慷慨请行,所谓一息尚存,此志不容稍懈,方之古名臣,曾为多让。”

在左宗棠的周密部署下,各路援军纷纷抵闽,闽台地区大军云集,士气大振,法军在台北鸟嘴峰、月眉山屡攻受挫。

光绪十一年(1885),清军取得镇南关大捷,形势对我极为有利,但因清廷腐败和李鸿章的妥协外交,却签订了断送越南宗主权的屈辱条约,气得左宗棠直吐血。

光绪11年(1885年)7月,左宗棠上奏清廷,建议台湾建省。当年10月1日,清廷诏令台湾建省,任命刘铭传为台湾省首任巡抚。

同年7月27日,左宗棠病逝于福州任所。这个科举失意、仕途坎坷、才高八斗,从最牛气师爷挤身军机大臣,收复160多万疆土,对外鲜有败仗,被喻为晚淸第一硬汉、最后脊梁的男人,带着抗法遗恨,结束了波澜壮阔的一生,终年74岁。

临终前他口授遗疏,半字没提家事,身无余财,却全是对国事的牵挂:“此次越南和战,实中国强弱一大关键。臣督师南下,迄未大伸鞑伐,张我国威,遗恨平生,不能瞑目。”并提出诸多富强之策和对光绪帝的劝勉。

清廷闻知讣讯,慈禧太后得知左作为国家重臣死后竟无余财,亦是大为叹息。于是朝廷追赠太傅,谥号“文襄”,入祀京师的昭忠祠、贤良祠,并建专祠于湖南及他所立功的诸省。

福州“全城百姓一闻宫保噩耗,无不扼腕,皆谓朝廷失一良将,吾闽亦失一长城。”黎培质作挽联云:

生不愧武侯,整师五万里,电掣雷轰,手挈边疆归版籍; 殁犹思破敌,遗表数百言,风凄雨泣,魂依大海撼波涛。

晚清中兴四大名臣有两种说法,说法一 曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞。说法二 曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟。

曾国藩

无论是哪种说法,均不缺曾、左。但两种说法中,更为共认的应该是第一种,且其历史排位目前公论亦是曾国藩居首,左宗棠次之,李鸿章第三,张之洞居末。

形成这个看法,尤其是曾国藩居首的看法,我认为有两大重要原因:

一是站在清廷的角度或受清廷评价的影响。比如曾国藩,在太平军风起云涌、清廷危在旦夕、随时有被推翻之际,几凭一己之力,扭转了危局,最终剿灭了太平军,挽救了大清王朝的命运,对大清王朝有再造之功。所以从清廷的角度,包括死后清廷给予的评价与礼遇,都已是人臣顶峰。

二是人们受中国传统“三不朽”(立功、立德、立言)与成功学思想影响。曾国藩剿灭太平天国,为朝廷立了大功;功成身退,不要兵权,死后文官谥号第一的“文正”,这是立德;一封《曾国藩家书》,既被当作家庭教育的圣书,又被奉作为人处世、经营官场职场的圭臬。从这样的角度出发,将曾国藩列为“四大名臣”之首是半点也不奇怪的事。

李鸿章

然而,正所谓“横看成岭侧成峰 远近高低各不同”,或许将清廷与士绅成功学的角度切换到整个中华民族的高度,晚清中兴“四大名臣”的排序恐怕得排成:左宗棠居首,曾国藩次之,张之洞第三,李鸿章居末。理由如下:

一是李张均无法比肩曾左,所以曾左排前二位几无异议。 二是曾左易位的理由。曾排第一主要原因是前面所说的清廷角度与“三不朽”和成功学思想影响。但曾国藩的功业与立言影响,更多是对大清与士绅个人或家庭而言的。但左宗棠收复160多万平方的新疆,不仅为中华民族千秋万载保住了广大的囯土与资源,更重要的保住了事关中华民族全境安全的战略屏障,永远护佑中华民族安全与发展。另外,左宗棠的最大功绩,均是抵御外侵中建立的,其难度与历史意义非曾国藩的内战可比的。更为重要的是,虽然左宗棠在“立言”影响上不如曾国藩,但在精神影响民族层面并不逊曾,左宗棠对外有种大无畏的精神,树起了中华民族的对外脊梁,且其对外抗战鲜有败绩,与李鸿章之流对外卑膝奴颜形成鲜明对比,左对重塑民族精神自信在“四大名臣”中亦是当之无愧第一的。所以综合这些因素,将左宗棠放在曾国藩之前、居于晚清中兴“四大名臣”之首,不是理所当然的吗?!

张之洞

三是李张易位的原因。对此可能大家不理解不赞同,毕竟张之洞无论在官位、名气、干事多寡,都无法与李鸿章相比。特別不少人通过一些文学作品与影视作品,看到了李鸿章作为大清“裱糊匠”如何的勉力而为与苦累无奈。但纵观李鸿章的官场生涯,我们不得不说,大清艰难若此,李鸿章责无旁贷,甚至可以说有些局面是他促成的。他为官,一贯精于算计个人利益大于国家民族利益,在左宗棠收复新疆、抗击法国侵略、护台保台等国家民族重大利益的关键时候,都可看到他使绊子、捅暗刀的影子。另外在抗外入侵上,李鸿章内心永远都是一个“怕”字与“和”字,从来没有左宗棠那种挺身而出、慨然而为的精神。在很多抗外的问题上,他认为不可能的事,都被左宗棠干成了。左宗棠在时,尚可对抗他那自始至终的投降作派。自从他斗倒左宗棠后,他把持下的清廷,再也没有拿起武器捍卫国家民族利益的勇气与精神,清自那以后对外作战也几再无胜绩,对外国所有的无理要求,他都是以一个又一个丧权辱国的条约来求得所谓的和平。所以说李鸿章误国不浅。也正因此,把李鸿章放于张之洞之后,难道有什么不合理的吗? 四是左宗棠官品高于曾李。左宗棠整个为官生涯,几无个人利益的算计,一切以国家民族利益为首,在事关国家重大利益、重要关头,他都挺身而出,坚定维护囯家民族利益。从64岁抬棺复疆到73岁疾病缠身仍慨然领命督办台湾军务,都可以看到这位晚清第一硬汉的精神风骨。林世焘贊扬左宗棠“绝口不言和议事,千秋独有左文襄”。而曾国藩为官,虽没有李鸿章那种连国家重大利益也不顾的过份恶为,但却始终心中有一个小算盘。至于李鸿章,身为中堂大人,却没有中堂大人的格局,所有的聪明才智,不是用于国家民族利益的维护上,而用于个人官场钻营与官场不分场合的内斗上。

就官场钻营与官运亨通来说,无疑李鸿章之流更吃香,但在国家民族危急的重要关头,只有左宗棠这样的人才是国家民族的脊梁!

亨利·阿加德·华莱士说:左宗棠是近百年史上世界伟大人物之一,他将中国人的视线扩展到俄罗斯,到整个世界……我对他抱有崇高的敬意。

所以,曾国藩对左宗棠的评论:“论兵战,吾不如左宗棠;为国尽忠,亦以季高为冠。国幸有左宗棠也。”是很客观与中肯的。而左宗棠也无愧于潘祖荫“天下不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠”的千古评价!

有历史学家评价左宗棠是自唐太宗以后,对中国国家主权领土功劳最大的第一人。梁启超也曾评价左宗棠是500年以来的第一伟人!

所以,把左宗棠排在晚清中兴“四大名臣”之首,难道有何不妥吗?

(文章原创,图片来自网络,侵权联删)