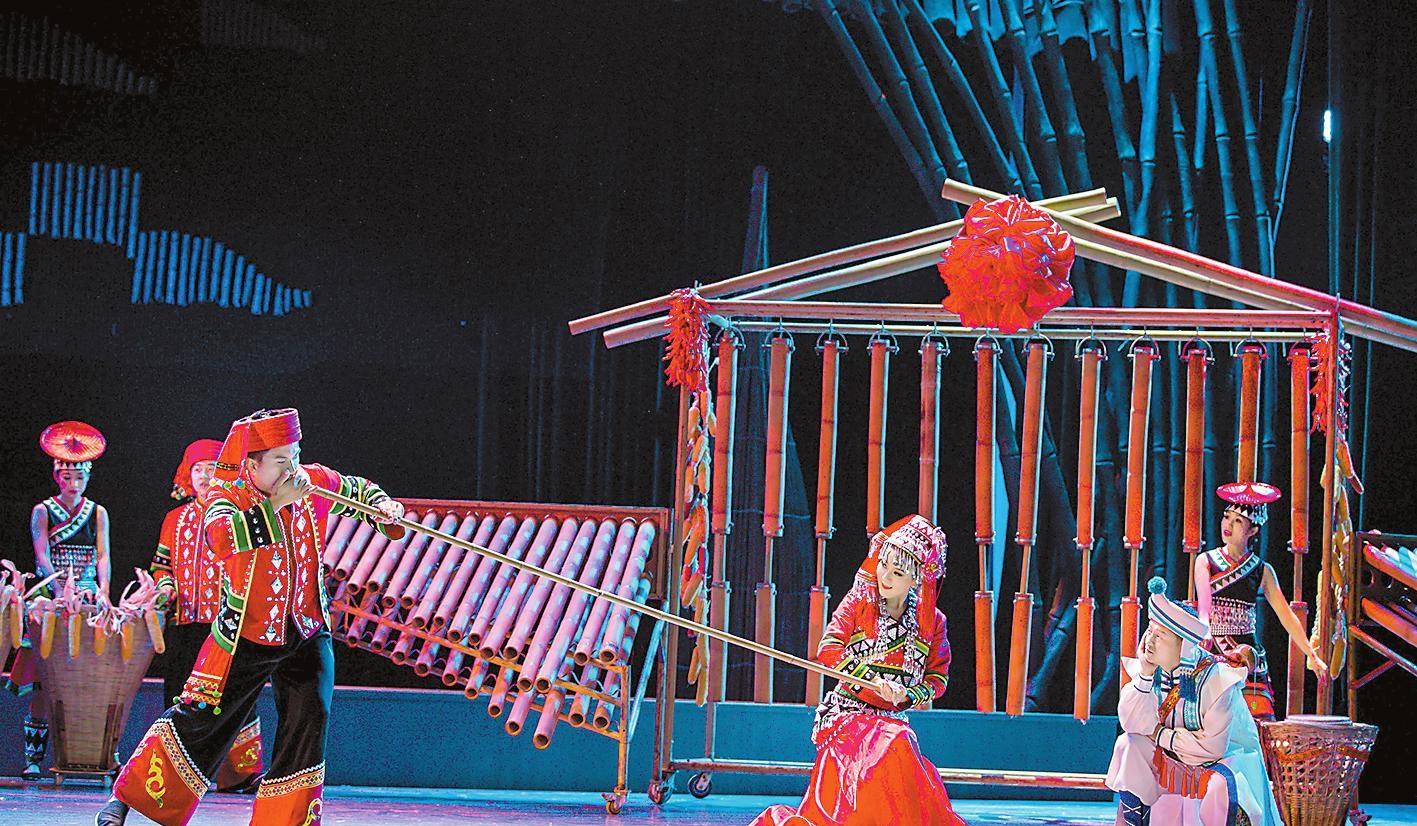

《秘境雲南》演出場景。(玉溪聶耳竹樂團供圖)

□ 本報記者 李艾麗

在玉溪,有這樣一個集竹樂器研究、開發和表演為一體的團體,16年來研制了一批新穎出奇的竹樂器,獲得15項國家專利,而且通過竹樂器演奏的雲南少數民族特色音樂及人民音樂家聶耳的樂曲,令人耳目一新,同時創作演出的《秘境雲南》在全國引起強烈反響。近日,記者走進這個團體,認識這張傳承聶耳精神的文化名片。

集竹樂器之大成

一大早,玉溪聶耳竹樂團排練廳,成員們在專注地練功,各種竹樂器發出的聲音交織在一起,時而舒緩柔美,時而铿锵有力,讓人恍如置身于青翠的竹林中。

排練廳陳列和展示着衆多形制各異、構造獨特的竹樂器。在由56根竹子做成,長達3.5米,獲得實用新型、外觀設計兩項國家專利的“竹樂器王”——雙音竹管琴前,玉溪聶耳竹樂團副隊長李婷鑫向記者講述:“有一年,樂團在元江采風,看到當地的少數民族群衆在休息時,敲擊裝水喝的竹筒,随着竹筒發出的音律載歌載舞,給了樂團研發老師靈感。他們通過長短不一的竹筒組合,研制出了竹管琴。”

早在2004年,竹樂團就開始潛心研制竹樂器,對民間竹樂器進行創新,把老百姓常用的竹制生活用具藝術化。“竹子做的樂器一般人都見過,但我們的竹樂器别具一格。比如竹搖鈴是裝在一個形似竹樓的架子上,竹排琴是高高地架到了竹樓上,煙筒笛看上去就是一隻我們雲南人用的水煙筒。”李婷鑫說。

2005年9月,玉溪聶耳竹樂團正式成立,緻力于竹樂器制作技藝的保護、傳承,以樂團的形式,形象化、系統化進行竹樂器的研發和演出。2009年8月,玉溪聶耳竹樂團申報的“竹樂器制作技藝”成功入選雲南省第二批非物質文化遺産名錄。截至目前,竹樂團已收集、研發出竹手鼓、竹排琴、竹管琴、巴蘆笛、吐良、哼葫等70多種竹樂器,并獲得發明、實用新型、外觀設計共15項國家專利。

玉溪聶耳竹樂團創新制作的竹樂器,涵蓋了高、中、低音區,讓來自民間的傳統樂器煥發出新的活力。“制作竹樂器是對民族優秀傳統文化的一種傳承和保護,也是在此基礎上的一種改良和完善,是與時俱進的創新和弘揚。”李婷鑫說道。

赓續傳承聶耳精神

2005年10月,玉溪聶耳竹樂團成立之初到北京演出就引起了轟動。當時,身着雲南多個民族服飾的樂團成員,帶着11種剛剛研制出來的形狀、名字均很新穎的竹樂器,在舞台上精彩奏響了雲南民歌改編成的《竹林蔔少》、聶耳創作的《打長江》等樂曲,引得觀衆驚歎不已。

2008年,玉溪聶耳竹樂團參加了北京奧運會閉幕式,用竹樂器演奏了電影《潛海姑娘》的插曲,之後在奧林匹克公園進行了18場演出;2009年初,竹樂團應中央電視台邀請參加文化部春節聯歡晚會的演出,同年10月應上海世博會組委會邀請,圓滿完成了世博展館評選頒獎晚會及上海世博會閉幕式文藝演出任務;2011年,竹樂團赴匈牙利參加“中國-匈牙利-歐洲文化之橋文藝晚會”,同年7月應邀赴瑞典參加波羅的海音樂節的演出……一路走來,聶耳竹樂團以“新、土、特、奇”為特色,憑借自身研發的竹樂器,在各類舞台上精彩展現雲南原生态的民族音樂和傳播聶耳創作的音樂,赢得了全國乃至世界各地觀衆喝彩。

李婷鑫告訴記者,多年來,玉溪聶耳竹樂團在探索發展中,還繼承了聶耳的創作精神,堅持開展創作一系列代表雲南、玉溪民族音樂較高水準的作品,彰顯民族與時尚的風采。竹樂團近年來創作的作品榮獲雲南省第五屆民族民間歌舞樂展演金獎、第十四屆全國群星獎“群星創作獎”、雲南省第六屆民族民間歌舞樂展演金獎等衆多獎項。

值得一提的是,2016年,玉溪聶耳竹樂團曆經十年打造的大型創新跨界融合舞台作品《秘境雲南》驚豔亮相,一鳴驚人,其在作曲、演奏、舞蹈設計編排上緊扣“竹樂”這一主題,巧妙之處就在于把樂器的演奏融入不同的情境和歌舞表演中,展示了竹樂器與雲南各少數民族生活水乳交融的關系。至今,《秘境雲南》在全國各地巡演50多場次,受到廣泛關注與好評。

據介紹,如今,玉溪聶耳竹樂團正在進行新劇目《花腰竹女》的打造。玉溪是聶耳的故鄉,有着豐富的民族民間音樂資源,聶耳竹樂團将充分利用這一優勢,把優秀民族文化發揚光大,積極傳承弘揚聶耳精神,不斷為玉溪注入音樂靈魂。

【來源:玉溪日報】

聲明:此文版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們将及時進行處理。郵箱位址:[email protected]