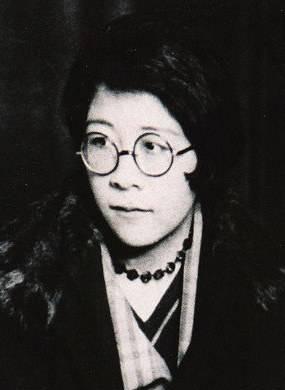

林芙美子原名宮田芙美子,出生于明治三十六年(即1903年),死于昭和二十六年(即1951年)。她是日本近代著名的女性詩人、小說家。是“私小說”代表作家之一。被稱為”日本的蕭紅“。她與宮本百合子、平林泰子并稱為昭和時期最傑出的三大女性作家。她獨特的女性視角和細膩情感在日本文壇自成一派,她也是導演成濑巳喜男最喜歡的作家,曾經将其作品《晚菊》、《放浪記》等6部小說搬上大銀幕。1928年因日記體私小說《放浪記》聞名日本。

林芙美子

而同時期能與其相媲美的作家則是出生于黑龍江的蕭紅。她和呂碧城、石評梅、張愛玲并稱為民國四大才女。魯迅稱蕭紅為“中國當代最有前途的女作家”。她的作品直率、自然,筆下的人物經過生活和閱曆的提煉,能最大程度引起讀者共鳴。蕭紅是以也被稱為“20世紀30年代的文學洛神”。

相較于蕭紅,林芙美子的作品語言描述質樸,内容真實,有積極向上的生命力。她的作品貼近生活,像是在描寫自己,也像是對生活的感悟,是以她的作品更容易被大衆所接受。《晚菊》是林芙美子的鼎盛時期代表作之一。小說運用大段的紀實性描寫和對話,展現了林芙美子深厚的寫作功底。《晚菊》也映射出二戰後日本國内女性的真實狀況。

《晚菊》描寫了藝妓阿欣的故事。從年輕時的受人追捧到年老時的無人問津。就連以前一直念念不忘的舊愛,也隻是把它當成可以利用的工具。文章處處顯現出當時女子生活的艱辛和困苦。就像川端康城在電影裡寫道的那樣:花的生命是短暫的,而人世的苦難卻是漫長的。

《晚菊》作者從題目上就展現了本文的主題中心思想。晚菊亦是昨日黃花,繁花落盡,剩下的就是等待枯萎。表達了對青春逝去的惋惜和對未來生活的恐懼。

但,林芙美子的作品,幾乎都有一個通用的主題,那就是感歎女人的悲哀。在《晚菊》中,林芙美子所寫的“我”,幾乎都是從頭感歎到尾,為當時日本女性悲哀一呼。

《晚菊》

1.對容顔逝去的恐懼

“人無千日好,花無百日紅”。年輕時的阿欣單憑一張漂亮臉蛋,受到很多人的追捧。尤其是一位法國老紳士,把阿欣稱為東方的瑪格麗特.戈蒂埃。但是戰後的阿欣已經年過五十,再也沒有了明信片上的豔麗容顔,也沒有幾人願意來找阿欣了。

雖然已經到了知天命的年紀,但阿欣不想人們看到她的老态。她注重穿衣打扮、注重肌膚保養,可是終究抵不過歲月帶來的侵蝕。失去青春意味着她年老時要面臨的悲哀,這是她一直不願意承認的事。正如書裡寫道:“她不想讓别人看到她在光天化日之下顯露出的老相。

明媚的陽光無情地将老女人的悲慘暴露無遺,再華貴的服飾在陽光下都會顯得蒼白無力。”

2.對金錢能否支付未來生活的恐懼

戰後的日本,經濟有待恢複。年過五十的阿欣,已經沒有了年輕時的賺錢能力。唯一讓她欣慰的是她還有一套房産可以容身。這是戰争留給她唯一“幸運”的事。現在這座遠離市區的房子裡隻住着阿欣和一個啞巴女傭。“人們瘋傳阿欣積攢了頗多财富。

但阿欣的生活比人們想象的簡樸。”衣食住行,都需要金錢的支援,沒有了金錢,面對的隻有死亡。阿欣的這種“貪财”,也展現在她選擇交往的男人身上。“她從來不和沒錢的男人打交道,窮男人是最沒有魅力的。”

生活在社會底層的女人,每天都在為生存奔波,為了能吃飽飯,可以做任何“不入流”的工作。就像《牡蛎》中的阿玉,為了生活去做陪酒女。男友周吉因為生活的壓力,變成了精神分裂。小說中阿玉曾對周吉說過:“都說擔心也是一種樂趣,可是,老是吃了上頓沒下頓的,就不是什麼樂趣了。”

這也展現了二戰之後,日本女性在物質上的無力和精神上的匮乏。

藝妓

3. 對年老時未知生活的恐懼

阿欣結過一次婚,但是三年以後就離婚了,她無兒無女,隻有一個啞巴女傭陪她一起生活。阿欣的生活是孤單冷清的,未來是恐懼未知的。她沒有朋友沒有親人,生活上的所有艱難都需要自己承擔。盡管她一直反感别人說讓她領養一個孩子,但一個人孤獨終老的恐懼卻一直跟随着她。

“阿欣有時會産生一種幻覺,假想自己被人殘酷殺害的命運。有時候屏住呼吸,悄無聲息的整座房子也讓阿欣感到不安。”

林芙美子用阿欣來寓意自己,她們名字不同,卻有着相似的人生。《晚菊》既是小說,也是林芙美子對自身經曆的描寫。林芙美子所處的成長環境、社會環境以及自身經曆造就了她的這種寫作風格。

二戰後世界格局發生了很大的變化, 美蘇冷戰,歐洲日本受到重創。在政治上,日本是戰争的發起者,受到各國的排斥;在經濟上,因為戰争耗費巨大,同時也讓很多人無家可歸。當時日本國内的生存狀态極差。此時物資匮乏、糧食短缺,男人尚且無法保證自身衣食無憂,更何況比男人還要弱勢的女人。為了生存,她們不得不做藝妓、陪酒女等各種不入流的工作。

而林芙美子是經曆過戰争的人,親眼目睹戰争之後的狼藉,以及女人更加艱難的生活,她為底層的女人擔憂。林芙美子通過小說,讓大家看到她們的悲涼,希望喚醒“阿欣”們的自救意識,希望她們有更好的未來。《晚菊》就是這樣一部作品。

劇照

1.成長經曆造就一個人的生活基調

童年的經曆影響了林芙美子的一生。林芙美子短短的一生,經曆坎坷,生活艱難,這也注定了她的作品基調都是在感歎女人的悲哀。林芙美子是一個私生女,7歲時母親被父親抛棄,從此以後她和母親過着颠沛流離的生活。

她先後在報社做過短工,在作家勁松秋江家裡做過女仆、擺過地攤、做過女工。底層的掙紮生活的經曆,給了她源源不斷的寫作靈感,她的作品自然,貼近現實。就像在《晚菊》裡描述的“阿欣沒有父母,5歲時被東京的相澤家領養,後來養父向澤久次郎跑到大連做建築業,再也沒有了音訊,她隻能跟着養母生活”。

這與林芙美子的成長經曆何其相似。

2.社會環境造就一個人的處事方式

日本根深蒂固的男尊女卑思想影響着一代又一代人。至今為止,日本仍然存在一定的男尊女卑現象。很多女孩結婚之後的職業是希望做“全職太太”。這并不是個貶義詞,相反,能做全職太太的家庭,丈夫的收入是要能滿足家庭開銷的。跟中國的“男主外,女主内”是一個意思。男人賺錢養家,女性依附男人生活。

《晚菊》裡寫道:“随着年齡的增長,特别是經曆過悲慘的戰争之後,她覺得沒有男人的日子空虛渺茫,無依無靠。”就是最真實的寫照。

3.坎坷的感情經曆造成放蕩不羁的性格

19歲時,林芙美子和一個富二代相戀,因為家庭和地位的懸殊,他們最終分道揚镳。1923年,他與演員田邊若男結婚,但是婚後發現這個男人自私、虛僞,婚姻存續期間和别人暧昧,是以匆匆結束了隻有兩個月的婚姻。第二年與野村吉哉結婚,婚後同樣過的不幸,丈夫還會家暴,這段婚姻在維持了僅僅一年半以後,也以離婚收場。

不幸的感情經曆,讓林芙美子對男性産生極大的不信任感。這種不信任,間接影響了林芙美子的性格:冷漠、不羁。就像她曾經寫道:“無論是家人或是愛情,至于我而言都是可有可無的。”想必正是因為這種“與衆不同”的認知,林芙美子才會在二戰期間和日本軍官關系暧昧。甚至有後人推測,林芙美子收養的孩子,其實是她的私生子。

蕭紅曾說:“滿天星光,滿屋月亮,人生何如,為什麼這麼悲涼?”

林芙美子把短短一生的生活感悟,融入到文字裡,作品裡對人物的感慨其實也是對自己人生的感慨。林芙美子通過《晚菊》,揭露了戰争對普通群眾造成的傷害:居無定所,颠沛流離,衣食無着落。她生活在底層,最能看到底層人民的生活艱辛。

林芙美子也通過《晚菊》告訴我們:承受苦難才能有生的力量。林芙美子對于貧窮的描述是最直接的。她筆下的人物面對貧窮時醜陋、怪異的心理,為了活下去不擇手段的的生存方式,在苦難的襯托下,萌生出一種生的希望。就像她曾在《作家手記》裡寫道:“有着溫暖心田的人,神聖的貧窮者,面帶微笑的人,他們組成的交響樂才是地上的火焰”。

日本自古以來受儒家思想影響較重,男權思想也是根深蒂固。在日本人看來,男性可以随心所欲的生活,而女性卻隻能按照男人希望的方式生活,簡言之,女人是男人的附屬品。這時候的女性是壓抑的。她們想要擺脫這種生活,卻又無能為力。

就像《浮雲》裡的雪子,盡管對男人表現出極度的失望,也隻能如此生活,落得香消玉殒的下場。

在明治維新以前,日本文壇女性作者少之又少。男性取得絕對的控股權。林芙美子的出現,也讓生活在煎熬和困苦中的女性看到了希望。林芙美子通過小說,把西方的自由主義思潮帶給讀者,女權意識開始崛起。就像《清貧記》裡寫的:“如果,你實在要打,那我……就還得離開你。”

林芙美子的小說最能觸及心靈。她最能體會生活在底層的女性面臨的艱難。就像她的作品看似荒涼,其實是充斥着對新世界的向往。林芙美子的作品裡,女子是主角,男子是輔料。女性孤單脆弱,卻不會輕易被折斷。就像林芙美子在書裡說的:走到一切幻滅的盡頭,從那裡再次萌發出的就是希望。

林芙美子的小說語言質樸,内容貼近生活,從來都沒有“不食人間煙火”。她記實般的寫作風格,是日本文壇也是獨樹一幟的存在。郁達夫、謝冰瑩、桐野夏生等均對林芙美子的作品推崇備至。《晚菊》寫出了日本女性想要掙脫,卻一直無法掙脫的煎熬和困苦。小說看似在感歎阿欣的悲苦凄涼,其實也是在寫林芙美子苦難的一生。

怪不得川端康成曾說“能如此感歎女人悲哀的人隻有林芙美子”。