赵之谦是晚清一流的艺术大家,诗、书、画、印方面均有独到之处,对于他的艺术成就,张小庄在其专著《赵之谦研究》序言中给予了如下概括性的总结:“在晚清艺术史上,赵之谦(1829-1884)无疑是最为重要的艺术家之一。在绘画上,他是‘海上画派’的先驱人物,其以书、印入画所开创的‘金石画风’,对近代写意花卉的发展产生了巨大的影响;在书法上,他是清代碑学理论的最有力实践者,其魏碑体书风的形成,使得碑派技法体系进一步趋向完善,从而成为有清一代在第一位在正、行、篆、隶诸体上真正全面学碑的典范;在篆刻上,他在前人的基础上广为取法,融会贯通,以‘印外求印’的手段创造性地继承了邓石如以来‘印从书出’的创作模式,开辟了一个前所未有的新境。另外,他的诗文好,著述丰,在学术上颇有建树。与清代的其他艺术家相比,赵之谦的全面能力显得非常突出,他诗、书、画、印‘四绝’,在各个艺术领域都取得了卓越的成就。”

如此全面的一位艺术大家,在某方面的直接师承却并没有确切地记载,故而赵之谦的艺术成就更多是其天分加勤奋使然。虽然直接师承难以说得清楚,然而间接关系却有着相应地记载。比如他在金石学方面的成就,应该是受了沈复粲的启迪,赵之谦在《补寰宇访碑录》题记中自言:“之谦十七岁,始为金石之学,山阴沈霞西布衣复粲第一导师也。”

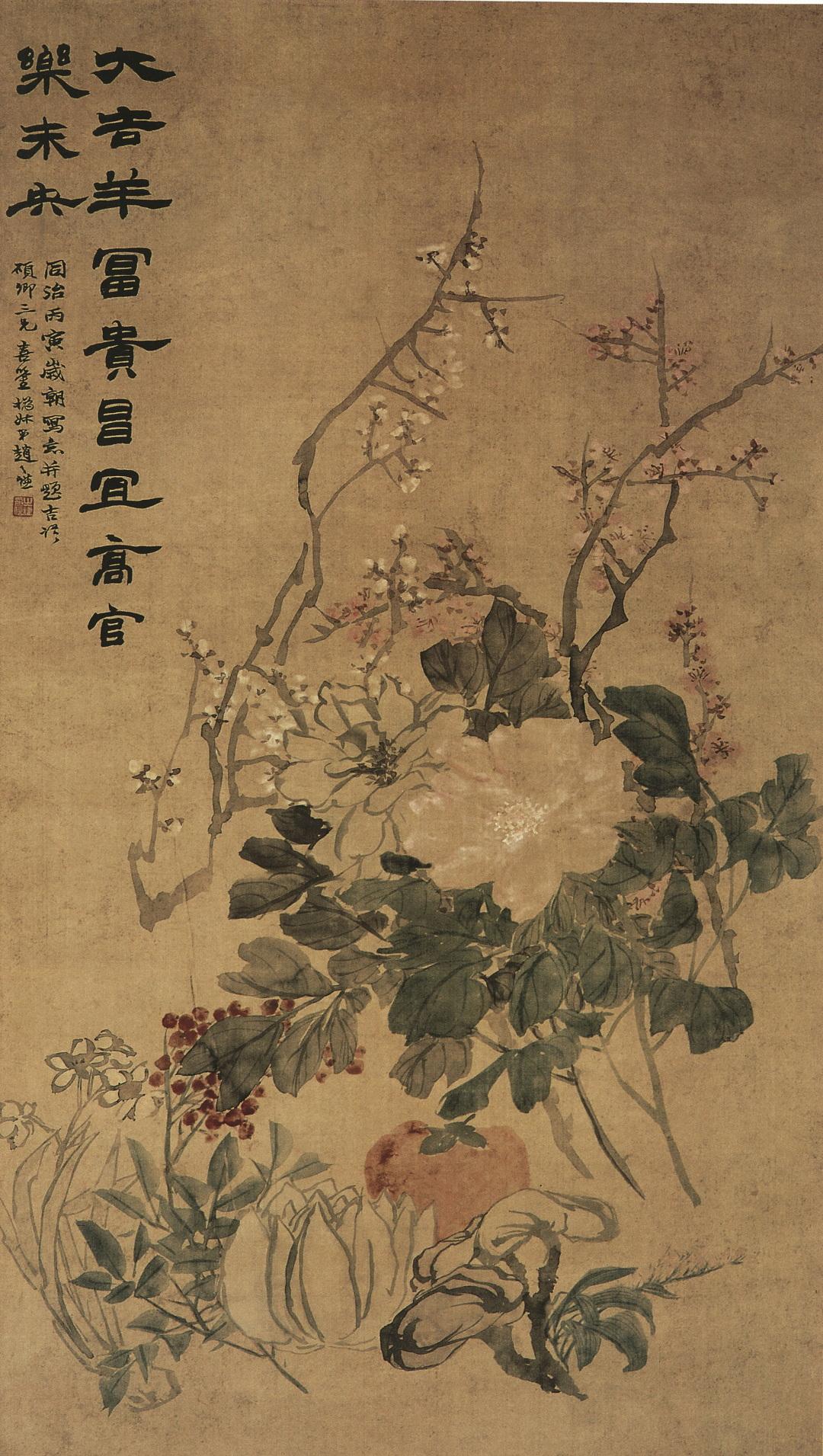

清 赵之谦 《大吉羊富贵》

赵之谦在17岁那年,拜比他大50岁的沈复粲为师。沈复粲是位著名的藏书家,张钰霖在《浮生印痕:赵之谦传》一书的小注中整理出了赵而昌所藏赵之谦的一通手札,赵之谦在这封信中说道:“张氏惠生堂藏宋本凡十余种,《嘉泰会稽志》即其家校刻者,《会稽三赋》(张罗山故物)亦在焉。后其书散,尽归沈氏遗经堂书肆。沈氏昆弟三人,长曰沈景唐,次芋田,三霞西(名复粲),辟鸣野山房,屋二十余间,皆聚书不肯售。”

由此可知,沈家兄弟三人共同开办有一家名为遗经堂的旧书店,兄弟三人都有藏书之好,堂号为鸣野山房。沈家兄弟藏书量很大,因为鸣野山房竟然用了二十多间房屋来收储他们的藏品,而这些书乃是他们在收书过程中挑选出来的善本。显然,遗经堂所藏乃是兄弟三人共同的财产。沈复粲的大哥、二哥去世后,鸣野山房的藏书分为了三份,然而这些藏书的最终归宿却并不好,赵之谦在此信中一一道及,谈到沈复粲的那部分书时,赵之谦写道:“沈霞西书(曾往阅过,多不经见本,而无宋元本。《庄子义海纂微》刻本则在渠家见之。)或云已失,或云尚存,其家中人之言亦恍忽。霞西一子,名宗昉,江苏候补从九,其人鄙俗,令人欲呕,难后未见过也。”

清 赵之谦 《牡丹》故宫博物院藏

沈复粲是著名的藏书家,而赵之谦拜其为师并不是想学习如何鉴定版本,沈复粲的学术思想是偏重理学,对刘宗周最为崇拜,然而沈氏兄弟三人都未曾应科举,而赵之谦始终有着考取功名的强烈愿望,那么他拜沈氏为师,究竟是学习什么呢?沈复粲对金石学颇为偏好,著有《越中金石志》《越中金石广记》《於越访碑录》《小云巢金石目》等等,他在金石学上的偏好对赵之谦很有影响,然而沈复粲是否也精于篆刻之学未见史料记载。沈复粲的儿子沈宗昉却有篆刻作品传世,黄尝铭先生在《篆刻年历》中收录有沈宗昉所刻“飞花入砚池”、“贵相知音”两印。对此张钰霖在其专著中评价和猜测道:“可知他走的是汉印工稳一路,短刀碎切,正是浙派篆刻的典型风格,赵之谦入手学习篆刻时,也是宗法浙派。虽然目前没有材料能说明沈宗昉的师承,但很可能他学习篆刻的老师正是他的父亲沈霞西。”

虽然赵之谦的篆刻难以确知是本自沈复粲,但他的很多行为的确受到了沈的影响,比如沈复粲喜欢金石,赵之谦也从道光二十五年开始准备增补孙星衍所撰、邢澍补订的《寰宇访碑录》,因为该书刊行于嘉庆七年,此后的几十年里,又出土和发现了许多的新碑,因此赵之谦为之补订,写出了一部《补寰宇访碑录》。

赵之谦《古柏图轴》天津市艺术博物馆藏

沈复粲的辑佚古书之好对赵之谦也有影响,赵曾经跟好友孙古徐相约辑佚古书,然而此事因为孙古徐的去世而未能最终完成。但赵之谦把这件事记录在了《仰视千七百二十九鹤斋丛书》的总序中:“余年二十一时,山阴孙古徐好聚书。一夕得王氏佐《北征日记》、张氏岱《石匮文编》,狂喜告余。余语古徐:‘盍取诸家藏本世希有者,成巨帙、刻丛书?’古徐曰:‘诺。’是岁,道光己酉,吾乡沈氏鸣野山房藏书初散,精本半归杨器之,犹可假录。求戚友家先世遗著,亦多完具。凡搜访编校者五年,已得百三十余种,付与钞胥。而古徐病作,寻卒,事不克成。”

由以上的这些记录可知,沈复粲在金石学和辑佚学方面都对赵之谦有着较大影响,尤其鸣野山房的藏书使得赵之谦开阔了眼界,使得赵在金石学方面有了长足的发展。除了沈复粲之外,赵之谦在金石学方面的成就跟魏锡曾也有一定的关系,魏锡曾虽然不刻印,却酷爱收藏名家篆刻,赵之谦的第一部印集——《二金蝶堂印谱》就是魏稼孙编纂而成者。

咸丰九年,赵之谦中举时年31岁。此后不久,太平军事起,赵之谦到温州、福州等地避乱,在这个阶段他结识了魏锡曾。魏锡曾字稼孙,本是杭州人,也因避乱来到了福州。早在他们见面之前,魏锡曾就特别想结识赵之谦,相见之后,两人遂成为了终身莫逆,关系之融洽到了随意戏谑的程度。比如赵之谦刻了方“思悲翁”印,所刻边款则为奚冈,赵之谦对魏说这可是奚冈所刻之印,但魏锡曾的眼力很好,虽然赵之谦仿刻的很像,但他还是认出了这并非是奚冈的原作。于是,魏在此印蜕旁写出了这个有意思的小故事:“㧑叔既刻此印,戏署奚款见示,欲以相诳。余觉之,乃相视而笑,书此以发其覆。”

赵之谦-01-花卉图册

那个时候的赵之谦生活较为困难,魏锡曾在经济方面给赵之谦以较大的帮助。比如,他写信给魏向其索要鼻烟,这封信写得十分顽劣:

再启者,求转乞令亲处鼻烟少许(极少八九钱,一两更好,一两外益感)。用油纸两重包裹,其外用极厚竹纸一层,紧封其内,俾勿走气。尤望速寄。否则用一磁瓶封固,玻璃瓶亦可,总以勿走气为主。此物有在陈之厄,一来最能振刷精神。且刻此如许印章而需索只此,谅不以为贪也。

虽然是向他人索物,但赵之谦在信中却大大方方地表现出多多亦善的促狭,还向魏提出要有精细的包装,并且解释说,他索要鼻烟是因为自己给魏刻了多方印章,而用那些印换些鼻烟过来,算不得一个贪字。

赵之谦-02-花卉图册

赵之谦跟魏稼孙的关系十分之密切,两人不在一地时有很多通信往来,从信中的戏谑口气来看,两人都是开得起玩笑者。比如赵之谦在给魏的信中,可以真真假假地把魏骂得狗血喷头:“稼孙大兄侍史:自前月迄今,不知发过多少信而一字不复,真乃怪事。弟生平待友最真,何阁下以荒谬对耶?寄石来时,恳切如此,早知如此之一信不复,不如一石不刻之为愈矣。可杀可杀!现在弟为无识,又将各印一一封寄。此信到日若竟无一字来,则魏稼孙狗心鬼肺,神人共愤矣。况前此寄尺牍,价便嫌少,亦必写一收到之条(自此以后,竟不发一信,吾以汝为死矣)。嫌少尽可再说些,脚要烂断,手先烂断耶?……”

两个男人的关系能够处到这么好,真是令人感慨。这其中的原因当然首先是脾气相投,另一个原因则是,魏锡曾实在喜欢赵之谦的篆刻风格,而他的这种偏好还曾为赵之谦带来过烦恼。同治二年,魏锡曾从福州前往北京,此途路过泰州,于是魏前往拜访当地的篆刻名家吴让之。当时吴已65岁,住在寺庙内以卖字为生,因为年纪大了眼力不够,吴让之已经多年不刻印。然而魏却坚决请求吴给自己刻几方,于是吴让之给他印了五方印章。可能是为了答谢吴的厚意,魏将吴所刻印蜕辑在一起编成了两册本的《吴让之印存》。吴为这部印谱写了篇序,其在序中称:“今年秋,稼孙自闽中来,问余存稿,遂告以六十年刻以万计,从未留一谱,自知不足存尔。就箧中自用者印以求正,不值一笑。”

赵之谦-03-花卉图册

吴让之说自己六十年来刻了上万方印,可惜未曾留下印蜕,他谦称是因为不值得留存,但是魏稼孙将他现有印蜕辑在一起编为印谱,还是令他颇为高兴。而在此期间,魏稼孙又向吴让之出示了自己用半年时间所编的赵之谦《二金蝶堂印谱》,而此谱中有赵之谦所刻“会稽赵之谦字㧑叔印”的边款“息心静气,乃得浑厚。近人能得此者,扬州吴熙载一人而已。”

赵之谦对自己刻的这方印颇为自得,认为当今与之媲美者只有吴让之的作品,而吴让之读到了这个边款也很高兴,于是就应魏锡曾之请,给赵之谦刻了两方印。同时又为《二金蝶堂印谱》写了篇序言,然而,这篇序言却引起了赵之谦的不快:

㧑叔赵君自浙中避贼闽海,介其友稼孙君转海来江苏,访仆于泰州,见示所刻印稿二册。中有自刻名印,且题其侧曰:今日能此者,惟扬州吴熙载一人而已。见重若此,愧无以酬知,谨刻两方呈削正。盖目力昏耗,久不事此,不足观也。窃意刻印以老实为正,让头舒足为多事。以汉碑入汉印,完白山人开之,所以独有千古。先生所刻,已入完翁室,何得更赞一辞耶。

在此序中,吴让之感谢赵之谦对自己的高看,然而他又在此序中以婉转的方式规劝赵之谦说“窃意刻印以老实为正,让头舒足为多事。”吴让之在看过《二金碟堂印谱》后,认为本持古法才是“老实”,而老实才是刻印的正路,显然他认为赵之谦未曾做到这一点。

赵之谦绘 《赵撝叔梅石画法册》民国十八年中华书局珂罗版印本,内页

赵之谦抵京后,看到了吴让之所写的这篇序言,同时也看到了魏锡曾所辑的《吴让之印存》,对吴让之的作品有了全面性地了解。在此之前,因为吴让之没有印谱流传,他仅见过吴的一些零星作品,包括吴让之的书法,而这些作品令自负的赵之谦颇为惊叹。比如他在同治元年九月,用篆书为弟子钱式写《峄山碑》,赵在这篇范本的跋语中称:“我朝篆书以邓顽伯为第一,顽伯后,近人惟扬州吴熙载及吾友绩谿胡荄甫。熙载已老,荄甫陷杭城,生死不可知。荄甫尚在,吾不敢作篆书。”

赵之谦说清代篆书水平最高的人是邓石如,而到了近代,则以吴让之和胡澍水平最佳,而今吴让之已老,胡澍则陷于战火之中生死未卜,其言外之意,当今的篆书水准最高者就是自己了。由这段话至少可以看出,赵之谦对吴让之颇为推崇。然而当他看到了《吴让之印存》后,却修正了自己以往对吴的认定,更何况吴让之还在给其所写的序言中,对他提出了婉转地批评。此时,赵之谦年方35岁而吴让之比他大30岁,在那个时代65岁已经算是年龄很高的长者。而赵之谦年轻气盛,兼原本就有着嘴不让人的个性,于是就写了篇《书扬州吴让之印稿》,以此来反击吴让之的所言。赵之谦在此文中首先称:

摹印家两宗,曰“徽”曰“浙”。浙宗自家次闲后,流为习尚,虽极丑恶,犹得众好。徽宗无新奇可喜状,学似易而实难。巴(予籍)、胡(城东)既殇,薪火不灭,赖有扬州吴让之。让之所摹印,十年前曾见一二,为大叹服。今年秋,魏稼孙自泰州来,始为让之订稿。让之复刻两印,令稼孙寄余,乃得遍观前后所作。让之于印宗邓氏,而归于汉人。年力久,手指皆实,僅守师法,不敢逾越,于印为能品。

赵之谦说,清代的篆刻可分为徽派和浙派两大体系,吴让之正是徽派的传人,在此前自己仅见到过少量的吴让之所刻之印,其技法之高令自己大为叹服,而今魏稼孙带来了《吴让之印存》,使得他对吴的印学造诣有了整体上的印象,因此他认为吴让之印学也是本自邓石如,同时赵之谦认为吴让之并没有太多的创造,所以其治印水平仅仅能算作“能品”。而能品之说,实际上是把吴让之归为了匠人,这种评价显然不够公允,故后世大多认为赵之谦的说法显然有意气用事的成分。

赵之谦绘 《赵撝叔梅石画法册》民国十八年中华书局珂罗版印本,赵之谦小传

赵之谦的这篇文章系统地总结了当时的印学流派,并阐述了他的印学观念,比如他在该文中又说道:“浙宗巧入者也,徽宗拙入者也。今让之所刻一竖一画,必求展势,是厌拙之入而愿巧之出也。”

赵之谦的这段话被后世总结为“巧拙说”,他的这个观念广受后世学者所关注。台湾学者林进忠评价说:“研习与创作表现,基本上包括理念与技巧两部分,赵氏所谓的‘巧’,是偏重承袭的表现技法能巧,而‘拙’则是偏重追求新生自我的精神理念,这与通常论巧拙都是指表现技能,略有不同;而在研创历程上,其谓‘出’即是始境,即代表开始起步的研习出发阶段,并谓‘入’即是尽境,意指创作具体表现与评价的理想入评阶段。”(林进忠《赵之谦的篆刻书法绘画研究》)

虽然赵之谦的这篇文章在后世被艺坛极为看重,在当时却引起了一些争论,而魏稼孙为该事的始作俑者,估计未曾想到会有这样的情况出现。