春秋第一位真正的霸主齐桓公霸业成功的标志事件,无疑是葵丘之盟;第二位霸主晋文公也是一样,标志性的事件是践土之盟。

看到自己的前辈如此风光,吴王夫差不甘示弱,也把诸侯盟会上成为盟主霸主作为自己的目标。

于是夫差为父亲阖闾雪耻,击败越国,把越作为吴国的附庸,开始兴冲冲地迈上了北上争霸的征途。

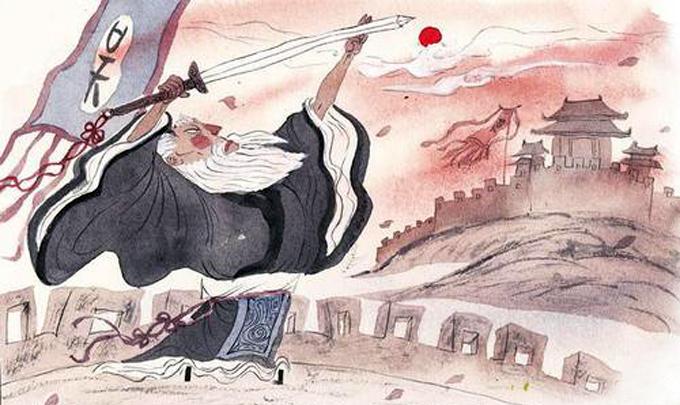

伍子胥看到其中的危险,极力劝阻,但非但没有成功,反而说得夫差恼羞成怒,在三年后被夫差以缕剑赐死。

伍子胥自尽

夫差经过前后七年的战争,击败齐国、慑服鲁国,终于在夫差十四年(前482年)春,在黄池举办了一场规模宏大的盟会。

这场盟会,《吴太伯世家》里记载的极为简略,但大致过程却也有了。

十四年春,吴王北会诸侯于黄池,欲霸中国以全周室。六月丙子,越王句践伐吴。乙酉,越五千人与吴战。丙戌,虏吴太子友。丁亥,入吴。吴人告败于王夫差,夫差恶其闻也。或泄其语,吴王怒,斩七人于幕下。七月辛丑,吴王与晋定公争长。吴王曰:“于周室我为长。”晋定公曰:“于姬姓我为伯。”赵鞅怒,将伐吴,乃长晋定公。

显然和他的前辈相比,夫差的盟主没有那么有说服力,起码前任霸主晋国就表示不服。

其实也是,吴国本是晋国扶持起来对付楚国的,如今却跑到中原来和晋国争夺霸主,要不是晋国的几个卿相国内斗得厉害,哪能放任吴国到处征伐。

于是,在盟会上便出现了吴王与晋定公争夺盟主的局面,双方的理由都十分牵强,一个说我国的先祖是文王的伯伯,辈分最高;一个说我国是周王室宗亲里面最先称霸的。

吴王夫差在表面上咄咄逼人,但实际心里却是慌成一团,因为已经有人从后方传来消息:附庸的勾践反水了,已经攻入吴国都城,并杀死了太子。

此时,吴王的正确选择应该是迅速回国救援,但眼看霸业唾手可得的吴王哪能舍得,仍然在强撑着与晋国对峙,但毕竟后方有事,最终吴王夫差还是因为赵简子的武力威胁而最终屈服,承认了晋定公的老大地位。

这是《吴太伯世家》的说法,《左传.哀公十三年》记载则详细很多。

秋七月辛丑,盟,吴、晋争先。吴人曰:「于周室,我为长。」晋人曰:「于姬姓,我为伯。」赵鞅呼司马寅曰:「日旰矣,大事未成,二臣之罪也。建鼓整列,二臣死之,长幼必可知也。」对曰:「请姑视之。」反,曰:「肉食者无墨。今吴王有墨,国胜乎?大子死乎?且夷德轻,不忍久,请少待之。」乃先晋人。

赵简子看见君王们一直争执没有个结果,气的出来和同去的司马寅说:“天已这么晚了还商量不出个结果来,是哥几个办事不利,没能替国君分忧,不如拉出队伍了和吴国人干一仗,打死几个,结果自然就出来了。”

这当然是气话,司马寅没有被他带偏,给他分析了一番说看见吴王面色不好,估计不是国内战败了,就是儿子被杀了,并说夷人(可见虽然当年为了利益晋国拉拢吴国,但在晋国贵族眼里,还是不大看得上他们。)轻佻沉不住气,一会就坚持不住了。

结果果然被司马料中,夫差果然最后扛不住内外的压力屈服了,晋国人还是当了老大。

这是一种说法,但也有别的文献说,其实最后吴王冒险成功,还是当上了霸主,甚至包括《史记》中的其他篇章也这么说。

比如《晋世家》就这么记载:

三十年,定公与吴王夫差会黄池,争长,赵鞅时从,卒长吴。

《赵世家》这么记载:

晋定公三十年,定公与吴王夫差争长于黄池,赵简子从晋定公,卒长吴。

“卒长吴”,怎么看,都应该是吴王孤注一掷成功,最后被尊为霸主。

最详细的记载出现在《国语》中。按照《国语》的记载,当吴王收到国内的消息后,召集臣子们讨论如何应对。王孙雒认为,如果此时回国,会导致越国的威胁被扩大,国内人民的逃亡,而且吴军是挖通水渠乘战船来的黄池,路上会经过齐、宋等敌对国家,那些国家肯定会落井下石,那时候就危险了,最佳策略还是一往无前的迅速当上盟主。

吴王夫差同意了王孙雒的计划,摆出威武的军阵来向晋国军队挑战。晋国人果然被吓住,派董褐过来交涉。

董褐得知吴王的要求后,回到军内说看见吴王神色悲惨,估计国内有大的变故,晋国不应该冒险和这样的人战斗,不如答应吴王,赵简子同意了。

最后,吴王如愿以偿当了霸主,代价是进入周王室的诸侯之列,不能随便称王了,改称吴伯。

两种说法,各有记载,实在不好分辨,但无论如何吴国虽然一时风光,但最终的结局却是已经注定,几年后,便被越国灭掉。

夫差不愿意屈辱的活着,自尽而死,并说,“我已经老了,不能伺候你了,后悔没有听伍子胥的话,是我咎由自取吧!”

“孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。”

后附《国语》原文:

吴王夫差既杀申胥,不稔于岁,乃起师北征。阙为深沟,通于商、鲁之间,北属之沂,西属之济,以会晋公午于黄池。于是越王句践乃命范蠡、舌庸,率师沿海氵斥淮以绝吴路。败王子友于姑熊夷。越王句践乃率中军泝江以袭吴,入其郛,焚其姑苏,徙其大舟。吴、晋争长未成,边遽乃至,以越乱告。吴王惧,乃合大夫而谋曰:“越为不道,背其齐盟。今吾道路修远,无会而归,与会而先晋,孰利?”王孙雒曰:“夫危事不齿,雒敢先对。二者莫利。无会而归,越闻章矣,民惧而走,远无正就。齐、宋、徐、夷曰:‘吴既败矣!’将夹沟而<广侈>我,我无生命矣。会而先晋,晋既执诸侯之柄以临我,将成其志以见天子。吾须之不能,去之不忍。若越闻愈章,吾民恐叛。必会而先之。” 王乃步就王孙雒曰:“先之,图之将若何?”王孙雒曰:“王其无疑,吾道路悠远,必无有二命,焉可以济事。”王孙雒进,顾揖诸大夫曰:“危事不可以为安,死事不可以为生,则无为贵智矣。民之恶死而欲贵富以长美也,与我同。虽然,彼近其国,有迁;我绝虑,无钱。彼岂能与我行此危事也哉?事君勇谋,于此用之。今夕必挑战,以广民心。请王励士,以奋其朋势。劝之以高位重畜,备刑戮以辱其不励者,令各轻其死。彼将不战而先我,我既执诸侯之柄,以岁之不获也,无有诛焉,而先罢之,诸侯必说。既而皆入其地,王安挺志,一日惕,一日留,以安步王志。必设以此民也,封于江、淮之间,乃能至于吴。”吴王许诺。 吴王昏乃戒,令秣马食士。夜中,乃令服兵擐甲,系马舌,出火灶,陈士卒百人,以为彻行百行。行头皆官师,拥铎拱稽,建肥胡,奉文犀之渠。十行一嬖大夫,建旌提鼓,挟经秉枹。十旌一将军,载常建鼓,挟经秉枹。万人以为方阵,皆白裳、白旂、素甲、白羽之矰,望之如荼。王亲秉钺,载白旗以中陈而立。左军亦如之,皆赤裳、赤、丹甲、朱羽之矰,望之如火。右军亦如之,皆玄裳、玄旗、黑甲、乌羽之矰,望之如墨。为带甲三万,以势攻,鸡鸣乃定。既陈,去晋军一里。昧明,王乃秉枹,亲就鸣钟鼓、丁宁、錞于振铎,勇怯尽应,三军皆哗扣以振旅,其声动天地。 晋师大骇不出,周军饬垒,乃令董褐请事,曰:“两君偃兵接好,日中为期。今大国越录,而造于弊邑之军垒,敢请乱故。” 吴王亲对之曰:“天子有命,周室卑约,贡献莫入,上帝鬼神而不可以告。无姬姓之振也,徒遽来告。孤日夜相继,匍匐就君。君今非王室不平安是忧,亿负晋众庶,不式诸戎、狄、楚、秦;将不长弟,以力征一二兄弟之国。孤欲守吾先君之班爵,进则不敢,退则不可。今会日薄矣,恐事之不及,以为诸侯笑。孤之事君在今日,不得事君亦在今日。为使者之无远也,孤用亲听命于藩篱之外。” 董褐将还,王称左畸曰:“摄少司马兹与王士五人,坐于王前。”乃皆进,自刭于客前以酬客。 董褐既致命,乃告赵鞅曰:“臣观吴王之色,类有大忧,小则嬖妾、嫡子死,不则国有大难;大则越入吴。将毒,不可与战。主其许之先,无以待危,然而不可徒许也。”赵鞅许诺。 晋乃令董褐复命曰:“寡君未敢观兵身见,使褐复命曰:‘曩君之言,周室既卑,诸侯失礼于天子,请贞于阳卜,收文、武之诸侯。孤以下密迩于天子,无所逃罪,讯让日至,曰:昔吴伯父不失,春秋必率诸侯以顾在余一人。今伯父有蛮、荆之虞,礼世不续,用命孤礼佐周公,以见我一二兄弟之国,以休君忧。今君掩王东海,以淫名闻于天子,君有短垣,而自逾之,况蛮、荆则何有于周室?夫命圭有命,固曰吴伯,不曰吴王。诸侯是以敢辞。夫诸侯无二君,而周无二王,君若无卑天子,以干其不祥,而曰吴公,孤敢不顺从君命长弟!’许诺。” 吴王许诺,乃退就幕而会。吴公先歃,晋侯亚之。

-《国语.吴语》