注意风云的声音,提高思维水平

指导

现代科学成功的最根本原因就是放弃想象力,去研究现象与现象的关系,在这项研究中寻找现象的运作方式,发明和创造来描述现象的适当概念和语言,最后用几个原则来解释许多现象。

作者摘录了他的新书《科学思维的价值》的一小段。

物理学中有一个关于还原论和进化论的争论。还原理论认为,物理问题可以归结为关于物质的基本组成和基本组成的相互作用的问题,复杂的事物和现象最终可以用简单的基本组成和基本相互作用来解释。还原理论是用少量原理理解一切事物的一种方式,许多人认为这是物理学的传统观念。这个想法反映在物理学的许多方面,例如将物质还原为原子分子,原子核和电子,质子和中子以及夸克。粒子物理学标准模型的建立最终统一了电磁力和弱力,使人们认识到电磁力、弱力和强力都是同一类力,即标准化的相互作用,因此粒子物理学的标准模型被普遍认为是还原理论的成功模型。

根据进化论,宏观尺度的问题非常复杂,大量原子分子的复杂行为并不总是由单个原子分子的性质来推导出来。相反,行为理论认为:

在每一个复杂程度上,都需要新的物理定律、新的物理概念和新的普遍性,其创造性不亚于其他研究。

著名的凝聚态物理学家和诺贝尔奖获得者安德森(P. W. Anderson在1972年对"更多是不同的"的讨论被认为是行为理论的宣言。当代凝聚态物理学的基石,L.D.兰道的费米液体理论和K.G.威尔逊的相变重组群理论,被认为是进化思想的成功例子。兰道的费米液体理论认为,具有复杂相互作用的多粒子费米系统可以被认为是由自由"准粒子"组成的自由多粒子费米系统,并且这种"准粒子"只能"存在于"多体系统中,不能单独"存在"。兰道的费米液体理论描述了几乎所有已知金属的低温物理性质,并取得了惊人的成功。兰道的费米液体理论中的这种"准粒子"是安德森所说的复杂多体系统中的新物理概念。不太基本的"准粒子"概念更适合于描述多体系统的现象,而不是原子分子电子的基本组成。现代凝聚态物理学有大量这样的演化概念和基于这种演化概念的物理定律,如物理学的相变和临界现象、描述量子霍尔效应的拓扑规范场论等。

许多人认为,物理学中的进化论始于1950年代和1960年代,伴随着凝聚态物理学的发展。例如,著名的凝聚态物理学家、诺贝尔奖获得者A. J. Leggett认为,兰多尔菲米液体理论的发明标志着凝聚态物理研究的范式转变。他回忆道:

兰道的开创性工作的重要性在于,他没有像大多数前辈那样问"我们如何从微观汉密尔顿量计算宏观会议系统的本质?",他提出了一个不同的问题:"我们如何将宏观系统的不同物理性质联系起来?

随后,重整群相变理论的成功以及普遍性和破碎对称性思想的发展,进一步证明了进化论的力量。著名理论物理学家利奥·卡丹诺夫(Leo Kadanov)对这一发展发表了评论:

物理学的实践已经从解决问题转变为寻求问题之间的关系。

<>h1类"pgc-h-right-arrow"data-track-"12"操作背后的模式和现象</h1>

但是,如果我们仔细观察物理学史,我们就会发现,进化论的思想本质上是现象学的思想。这种现象学的思想,并不是一个新思想,而是已经存在于物理学血液中的思想,可以说是物理学自诞生以来最典型的研究思想,也是在物理学的许多分支和历史中广泛存在的思想。比较伽利略、开普勒和牛顿的贡献,我们可以清楚地发现,伽利略和开普勒的发现可以说是"现象操作模式"的发现,而牛顿建立综合力学体系和发现引力可以说是"现象背后的原因"的发现, 而这两个是现象学思维的两个方面。演说所讨论的研究思路,其实就是发现"现象运作模式"的思想,是现象学思维的一个方面。

牛顿的综合力学系统和平方反重力定律将许多从天到地的运动归结为几个原理。特别是,质量概念的引入使人们能够比较不同物体在不同力下的不同运动,使它们联系在一起并归因于相同的运动学原理。从这个意义上说,牛顿的综合确实是在寻找"事物背后的原因"。世界将牛顿力学视为科学的典范,正是因为牛顿力学已经成功地证明了将许多现象归因于少数原理的可能性。牛顿的综合可以说是通过建立现象与现象之间关系的原因,即

现象背后的原因⇐⇒现象⇐⇒现象,

从这个意义上说,我们也可以说牛顿力学系统是还原理论的初始成功模型。

与牛顿相反,伽利略和开普勒的主要贡献是在现象的层面上揭示了现象的运作模式。他们所做的是通过现象与现象的联系来揭示现象运作的模式,并通过现象运作模式建立更多的现象与现象之间的相关性。开普勒的行星运动三定律显然是行星运行的模式,开普勒只是从观测中揭示了它们。当然,揭示这种模式需要大量的思考和想象,但这些定律并不是行星运动的"背后原因"。开普勒确实想将行星的轨道归因于他的几何模型,但没有成功。

在《关于两门新科学的谈话》一书对话的第一天,伽利略通过比较不同物体在不同介质(如水、水和空气)中的运动,用运动重建了他的直觉,并得出结论,任何物体在真空中的下落都是相同的。伽利略注意到具有不同比重的物体在不同的介质中表现出不同的运动,他总结了实验和观察结果,并由萨尔维亚蒂进行了猜测:

萨尔维亚蒂: . .我们已经看到,不同重力物体之间的速率差异在最受阻的介质中最为明显;例如,在汞中,金不仅比铅下沉得更快,而且是唯一可以下沉的物质,所有其他金属以及石头都会在表面上上升和漂浮。另一方面,在空中,金球,铅球,铜球,石球和其他重型材料之间的速率差是如此之小,以至于在100英尺的下降中,金球不会将铜球的距离推进到4个手指。观察了这一点,我得出的结论是,在完全没有抗性的介质中,物质将以相同的速度下降。

伽利略认为自然界中没有真空,因此几乎不可能在真空中进行实验观察和测试运动。然而,他认为,真空中物体的运动可以通过思考和比较物体在不同介质中的运动来推理出来。原因是,在较密集的介质(例如汞,水)中的不同物体表现出不同的运动,而稀薄空气中具有不同比重的金球,铅球,木球等表现出几乎相同的下降。因此,可以判断,密度较大的介质对物体的运动影响较大,而稀薄的空气对物体运动的影响较小,真空中没有介质的阻碍,物体在真空中的运动应更接近金球, 铅球、木球等在空中运动。根据这种推理,羊毛和铅片在真空中会以相同的速度下降,尽管在空气中看到的是羊毛在地下缓慢下降。这是思考这个问题的推论,是实验和观察以纠正物理问题的直觉,然后凭直觉在真空中推断的典型案例。如果只考虑物体在空中的运动,实际上不可能或很难建立关于运动问题的正确直觉,通过观察和比较不同介质中不同物体的运动,人们有机会重建他们对运动问题的直觉,发现运动定律。

我们看到伽利略对自由落体运动的研究是通过现象与现象之间的关联来发现运动模式。伽利略还建立了沿斜坡的运动与垂直自由落体运动之间的联系,通过研究沿斜坡的运动来研究重力引起的运动,然后研究弹丸的运动。这些对物体运动的研究最终形成了一个完整的图像,与更多的现象相关联,并成为对theay说和如何移动的支持。这种模式可以简单地表达出来

现象⇐⇒现象⇐⇒现象的运行模式。

伽利略还揭示了地球表面的重力导致运动均匀加速。他不满足于实验观察,即运动的距离与时间的平方成正比,但通过复杂的推理和想象,他最终将这种运动归因于重力的均匀加速度。这是要把经验法则抽象成更一般的抽象法则。但这个定律离经验定律并不遥远,可以说它仍然是描述性的,是描述运动现象的初衷。伽利略所做的是通过实验、复杂的推理和想象来揭示日常现象的真正本质,并找到合适的语言来描述它们。伽利略在《谈论两门新科学》一书的对话的第三天表达了这一观点。他说:

· · · · · ·在这种信念中,我们在很大程度上得到了这样一种观点的支持,即我们看到的实验结果与我们逐一证明的这些属性相对应。最后,在对自然加速运动的探索中,我们遵循自然界自己的习惯和方式,就好像我们被手牵着一样,根据它的各种其他过程,只应用最常见、最简单、最容易的手段。

<h1类现象的关联","pgc-h-右箭头"数据跟踪","25">现象</h1>

应该指出的是,伽利略和开普勒的成就是牛顿成功的基础。正是由于运动现象的初衷的揭示和适当语言的发明,牛顿的综合力学体系才成为可能。因此,发现"现象运作模式"是发现"现象背后的原因"的基础。在更深的意义上,物理学是研究"现象与现象之间的关系"。该术语包含两层含义,即研究现象层面的"现象运作模式"和超越现象层面的"现象背后的原因"。该术语既表明了物理学研究的目标,即发现"现象背后的原因",也表明了发现"现象运作模式"的方法。

这一点非常清楚地反映了物理思维的特征和物理学的反形而上学本质。例如,量子场论重组理论非常清楚地反映了这一思维特征。重组理论的要点是重新定义量子场论中的参数,消除理论对无法测量的"裸量"的依赖性,建立可观测物理量与物理量的关系,最后通过测量一些物理量来预测其他物理量。虽然这个理论有所谓的无穷大发散的问题,这在数学上很难理解,但它在物理量的可观察水平上的相关性是有限的,可以清楚地计算出来。这一理论具有非常强大的预测能力,实验证实了重组理论的许多预测,取得了难以想象的成功。

J·施温格(J. Schwinger)是量子电动力学的创造者之一,也是诺贝尔物理学奖获得者,他回忆起第二次世界大战期间研究波导问题与随后发明的重组理论之间的联系。

"在战争期间,我还研究了微波和波导的电磁问题。我也从物理学家的方法开始,包括使用散射矩阵。但到这三年结束时,我用工程师的语言说话了。我认为这些年的分心对我和赵先生来说并非没有有用的教训。波导研究表明,重组理论可以有效地分离在给定实验条件下无法检测到的内部结构。这个教训很快就被应用于核力有效范围的描述,正是这种观点导致了自还原或重组的量子电动力学的想法。"

Schweinsteiger和量子电动力学的另一位创始人S. Tomonaga在第二次世界大战期间都研究过微波和波导。他们都发现,麦克斯韦方程组包含了太多关于波导问题的信息,将麦克斯韦方程组直接纳入波导问题,是复杂而难以解决的,但由于实验只涉及少量的宏观信息,它实际上可以用与观测测量直接相关的更形象的语言来简化问题。这实际上类似于Schweinsteig在引文中提到的散射矩阵的想法,即放弃从基本相互作用开始的想法,直接在可观察的物理量水平上建立关联。这些研究经历最终激发了施魏因斯泰格对量子电动力学理论的重要贡献。当然,散射矩阵理论沿着这条道路走得更远,量子电动力学或重组理论的量子场论并没有像散射矩阵理论那样将这一思想推向极端。

我们可以看到,这种在现象层面上研究现象与现象之间联系的思想,不仅在物理学上有着悠久的历史,而且在卡丹诺夫所说的凝聚态物理学引起的转变之前也有很大的影响,这在散射矩阵理论和重组理论中都有所体现。事实上,这种影响深深植根于物理学发展的土壤中,这反映在科学发现的主要路径实际上是发现"现象运作模式",然后发现"现象背后的原因"。

<>h1级"pgc-h-right-arrow"数据轨迹"的现象学:从现象操作模式到现象背后的原因</h1>

需要注意的是,发现"现象运作模式"和发现"现象背后的原因"之间的区别不是一个可以使用的语言游戏。物理学史上有很多例子说明了两者的区别,这些例子也表明,发现的主要途径是发现"现象运作模式",然后发现"现象背后的原因",这是许多科学发现所经过的路径,这就是本文强调的现象学思想。

一个典型的例子是热力学与统计力学的比较。热力学使用诸如热,温度,压力,体积,功,能量,平衡等概念来描述系统的热和力学行为。虽然热力学是一种抽象的方式和数学的方式来讨论这个问题,但热力学运用的概念是停留在现象层面的,是现象的直接抽象。热力学的内容是对宏观现象的抽象研究的结果,宏观现象完全独立于物质的组成。热力学的内容是典型的"现象操作模式"。统计力学是用大量不可见的原子分子的运动原理和微观来解释宏观系统的热学和力学性质,是典型的"现象背后的原因"来解释这种现象。例如,理想气体状态方程是气体现象运行方式的典型表示,而克劳修斯基于原子分子假说的理想气体状态方程就是寻找现象背后的原因来解释这种操作模式,并作为证据来支持原子分子假说。热力学和统计力学遵循不同的思路,热力学和统计力学的发展史清楚地告诉我们,寻找"现象运作模式"的热力学是发现"现象背后的原因"的统计力学的基础。

粒子物理学和核物理学研究物质的基本组成和基本力,粗略地研究粒子物理学和核物理学是典型的研究"现象背后的原因"。这是一个非常典型的误解,将目标与手段和路径混为一谈。事实上,在粒子物理学和核物理学中有很多纯粹基于现象的研究揭示了基本粒子的组成和相互作用的模式。在所揭示的模式的基础上,进一步提出了更基本的原理来构建基本粒子理论。一个很好的例子是居次旋转的对称性。

在上个世纪初,人们认识到原子由原子核和核外电子组成,而原子核由质子(p)和中子(n)组成。实验发现质子和中子之间的质量差异非常小,例如现代测量显示中子质量(mn)与质子质量(mp)的比率。

mn/mp ≈ 1.001378。

中子和质子是强相互作用的粒子,两者的质量是如此之小。海森堡意识到,在强相互作用中,实际上很难区分质子和中子,即使质子带电而中子没有。也就是说,在强相互作用的现象中,质子和中子就像同卵双胞胎,很难区分。具体来说,如果质子和中子在强相互作用中交换,除了电荷引起的效应外,应该没有区别。如果物理过程中的中子被质子取代,质子被中子取代,那就是

p ←→ n,

通过替换获得的新物理过程具有与旧物理过程几乎相同的物理性质,例如散射横截面。在专业语言中,质子和中子在强相互作用中的交换是对称的,这种对称性被称为同源对称性。此外,质子和中子等原子核通过π介子强烈相互作用,如果同源对称性是正确的,则在π介子中应该具有类似的对称性。有三π介子,具有正电荷,负电荷和零电荷,即π加号,π和零电荷。实验发现,这三个π介子的质量非常相似,例如,现代测量表明,活π介子(m-±)的质量与无阻碍的π介子的质量(m-0)成正比。

mπ± /mπ0 ≈ 1.03403。

这表明,在强相互作用π介子也很难区分三元组。海森堡意识到,质子和中子应该在强相互作用中被视为"一物"(N)的两个分量,就像平面上的向量有两个分量一样,表示为

这称为hommogeneity的对偶态,即质子和中子是N的两个分量,三个π介子应该以类似的方式写在一起,成为原始自旋的三重态。海森堡的建议是思想的飞跃,他实际上建议,当人们写质子和中子之间强相互作用的理论时,应该遵循一个规则,那就是使用同源回旋加速器N。同源自旋的对称性在粒子物理学和核物理学的发展中发挥了非常重要的作用。时至今日,这种对称性仍然是核物理和哈顿物理研究的基本概念和手段之一。

我们可以看到,海森堡的同源旋转是典型现象学研究的结果。他提出的规则是基于现象的,是对现象的抽象。这个规则不是"现象背后的原因",而只是"现象运作模式"的抽象表达。杨振宁对同源对称的成功印象深刻,他试图找到一个可以理解强相互作用的原理,将电磁相互作用的规范对称性扩展到同源对称性,并在20世纪50年代提出了基于同源对称性的非阿贝尔范数理论,即杨-米尔斯理论。虽然这个理论被用在了错误的地方,并没有立即成功,但在后来的发展中,人们认识到粒子物理学的构建可以建立在杨·米尔斯的规范理论的原理之上,这成为物理学的基本原则。

我们可以看到的另一个典型例子是,M. Gell-Mann和Y. Ne'eman根据对hadons的质量和量子数的实验结果提出了对圣训进行分类的方法。格尔曼称它为章鱼,一种由八个具有近似特性的鸭嘴龙形成的章鱼,形成八倍体。这是一种类似于致敬的对称性,但具有更大的对称性。盖尔曼预测了一种具有这种对称性的新粒子,这得到了实验的证实。格尔曼还因其对哈东分类的贡献而获得了1969年诺贝尔物理学奖。八度使用这个对称八度,这在数学上是清晰的,可以看作是具有三重态。在八旬老人成功的基础上,并受到其他人的启发,格尔曼和他的学生G. Zweig提出了现在所谓的夸克模型,它由当时已知的Hadko组成,由上夸克,下夸克和猕猴桃夸克组成,形成了这种对称的三重态(注:当时一些中国物理学家认为Hadhics应该由较小的基本粒子组成, 建议图层模型)。正如我们所看到的,从哈登到夸克模型的分类,也是从发现"现象运作模式"到发现"现象背后的原因"的典型过程。此外,强子物理学中描述现象在现象水平上的重要语言是J. Bjorken提出的Bjorken尺度和R. P. Feynman提出的一些子模型。这些对现象的研究开启了对鸭嘴龙内部结构的理解,这种理解可以基于杨-米尔斯规范理论的量子色动力学来建立。

需要注意的是,寻找"现象运作模式"并不是一个没有创造的概念。事实上,人们经常需要创造新的和适当的概念来描述现象,例如伽利略引入加速度和海森堡引入同源自旋的概念。但这些概念表达的不是"现象背后的原因",而只是现象层面的规律,是对现象的直接抽象。这个概念甚至不一定是不可避免的,比如致敬轮换的概念。粒子物理学的标准模型认为,真人对称性起源于上夸克和下夸克的质量,实际上与基本相互作用无关。从基本相互作用的角度来看,同源旋转是一种偶然的对称性,如果上夸克和下夸克的质量更大,这是不可能实现的。但这种偶然的对称性在历史上发挥了重要作用,即使在今天,它仍然是核物理和哈顿物理学的基本概念之一。这是因为哈东的本质非常复杂,从基本原理直接理解哈东的本质本质上是非常困难的,而使用同源词等现象学语言可以获得很多有价值的信息。这是现象学概念(如同源和子现象)广泛使用的根本原因。从这个意义上说,上面提到的所谓还原理论,在进化论和进化论的争论中,意义不大。我们看到,同源语言的使用实际上类似于进化论形式的问题研究,即进化的语言而不是从研究问题的基本原理。研究现象和现象之间的关系需要人们对现象进行适当的概念描述,这实际上包括可以用进化语言描述的现象。粒子物理和核物理虽然渴望以还原理论的形式从最基本的层面建造物理建筑,但在实践中也需要许多这些概念。进化论在现象层面接近于用"现象运作模式"来描述和认识现象,而还原论则接近于用"现象背后的原因"来认识现象,这两者都是科学研究所需要的思想,都是现象和现象研究的相关方面。当然,物理学完全放弃了将现象解释为"现象背后的原因"的想法,例如前面提到的海森堡的量子散射理论。量子散射理论试图完全放弃隐藏在现象背后的语言和相关理论,例如量子力学的波函数,并直接在现象水平上建立物理上显着测量之间的关系。这是一种完全以"现象的运作模式"来理解自然现象的努力,到目前为止,这一理论已经产生了一些非常有用的结果,但距离成功还有很长的路要走。

如果我们不局限于物理学史,我们可以清楚地看到这两种思想的重要作用以及它们在更广泛背景下的相互关系。例如,门捷列夫发现了元素的周期排列性质,并制作了元素周期表。几十年后,原子核、质子和中子的发现,以及原子理论的发明,使人们意识到元素的周期性起源于质子和中子形成原子核。例如,达尔文基于对生物现象的广泛观察,孟德尔发现了生物的遗传特性,直到近一百年后人们才发现携带遗传信息的分子物质。这些重大发现遵循从发现"现象运作模式"到发现"现象背后的原因"的过程。"现象的运作方式"的发现设置了一个路标,给出了具体的线索,激发了未来人们朝着正确的方向思考,最终找到了"现象背后的原因"。

<h1类"pgc-h-right-arrow"data-track"48">的结论</h1>

发现"现象运作模式"是发现"现象背后的原因"的基础,两者都是不能放弃的。如果一个人不能认识到这两种想法之间的差异,特别是在现象层面上发现"现象模式"的重要性,科学研究很可能会落空。古希腊哲学家们讨论了问题的本质和本质,集中讨论了"现象背后的原因",不知道首先需要找到"现象的运作模式",很难取得实质性的进展。一些现代学科受到物理学成功的启发,并希望像牛顿那样建立宏伟的理论,从一些原理解释许多现象,但它们很难成功。这些研究在很大程度上跳过了发现"现象模式"的阶段,而希望直接触及"现象背后的原因",基本上接近古希腊哲学家的想象。这种努力实际上是为了通过伽利略阶段,直接到达牛顿阶段。根据从物理学史上吸取的教训,无论使用多么先进的数学,无论原理看起来多么合理或不言而喻,这样的研究都很难成功。

现代科学成功的最根本原因就是放弃想象力,去研究现象与现象的关系,在这项研究中寻找现象的运作方式,发明和创造来描述现象的适当概念和语言,最后用几个原则来解释许多现象。发现"现象如何运作的模式"是科学可能性的基石。我们可以更进一步,说基于发现"现象运作模式"的探索是否从本质上解释了一门学科是否是一门科学。

总之,"现象运作方式"和"现象背后的原因"是物理学现象学研究的两个方面,一个代表物理研究的路径和方法,一个代表物理研究的目标和动机,人们不应该反对这两个方面。关于物理学现象学的更多讨论可以在作者的书《科学思维的价值:物理学、科学方法和现代社会的兴起》中看到。

[1] P. W. 安德森, 科学 177: 393, 1972。

于伟,柏林,陈晓松,《相变与批判现象》,科学出版社,2005年。

[3] A. J. Leggett, Science Bulletin 63(2018)1019。

廖伟,《科学思维的价值——物理学的兴起、科学方法与现代社会》,科学出版社,2021年。

伽利略,"谈论两门新科学",高吉翻译,北京大学出版社,2016年。

[6] J. Schwinger,1980年7月8日在法日之家(东京)作为西名纪念演讲的演讲,Lect. Notes Phys. 746, 27–42 (2008)。

本文摘自廖伟近代的科普著作《科学思维的价值:物理学、科学方法与现代社会的兴起》,以伽利略、牛顿等人的主要科学发现为例,描述了科学思维和科学方法的特点及其对人类的价值。技术给现代社会带来了挑战和机遇,以及科学技术和艺术等诸多方面。通过一些具体的例子,这本书展示了科学思维的艺术,并表明科学思维虽然是一种深刻而丰富的思维方法,但也是非常简单的思维。

这本科普书只需要初中的物理基础,跟随经典物理学大师思考问题,感知科学思维。相信这本书会给你一些启发!

<h1类""pgc-h-right-arrow"数据跟踪""60">扩展为:</h1>

物理学对生命意味着什么?|廖伟

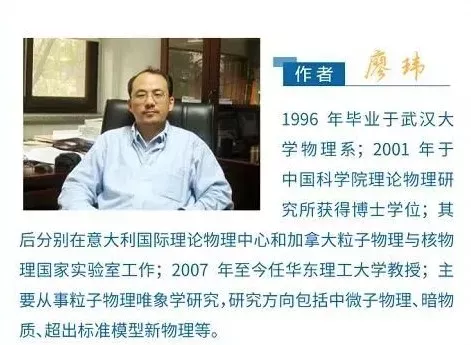

背景:作者廖伟1996年毕业于武汉大学物理系,2001年获中国科学院理论研究所博士学位;本文于2021年9月27日发表在《现代物理知识微信公众报》(物理学现象学)上,授权转载。

负责编辑:朱阳