在一个温暖的秋日,父亲与女儿骑着自行车,穿过乡间小路,爬上陡坡,行至河边。父亲在这里停下了车,他俯身向女儿告别,回头与再次拥抱女儿的举止中流露出他的不舍与难过。但最后他还是坐上了小船,随着水面上的落日渐行渐远。

女儿翘首等待,迟迟不见父亲归来,于是她只能独自骑车离开。但自那天起,女儿养成了不定时来河边看一看的习惯,她望向父亲离去的方向,好像在期待,又好像在缅怀……

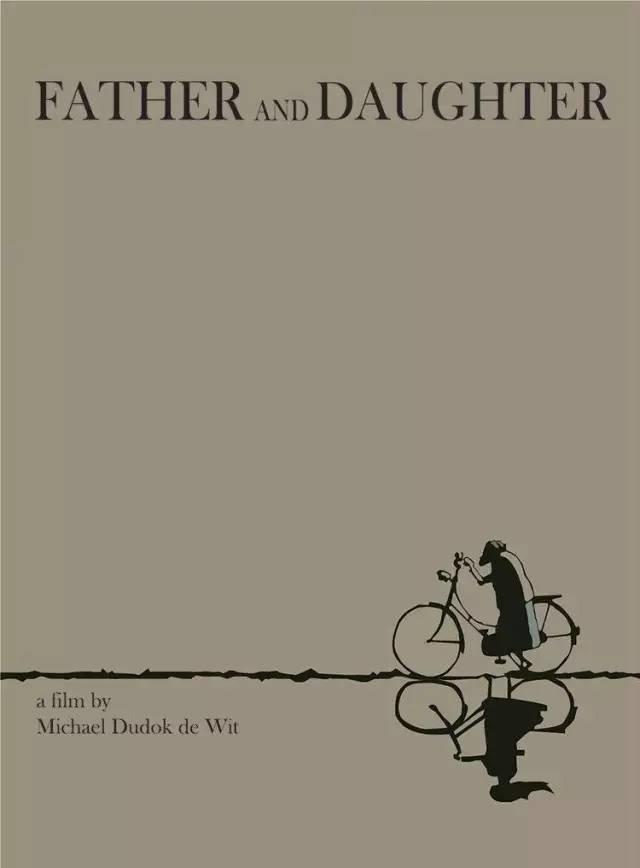

这是《父与女》的剧情,这部动画短片由荷兰导演迈克尔·度德威特执导拍摄,于2001年上映,曾获得第73届奥斯卡最佳动画短片奖。不仅如此,迈克尔·度德威特也依托于自己的电影工作室,制作了与这部短片同名的绘本版图画书,书籍也继承了短片中单薄的颜色、简洁的场景与朴素的氛围。

也正因为这个故事在形式上选择了与一般明媚的儿童化创作手法截然相反的“致郁”风格,因此似乎不能成为一部“合格”的、能让孩子看懂的艺术作品,但这却阻止不了它成功虏获了成年人。

它的精妙当中最值得一提的,是在手法上运用了大量的象征。这些象征使每一个场景都变得像谜题一般,诱惑人们在观看中解谜,在解谜中思考,完成了文艺作品促使人去认识生命与世界的目的。

其次是在内容上,它对生活细节的精准把控与细腻展现,使每一个人都能在情感上得到共振。

另外,形式上该做的工作,它也没有松懈,摒弃色彩与声音的这种做法,看起来是一种会让人失去兴趣的冒险,实际上却恰好满足了成人在鉴赏艺术作品时对沉浸式氛围的追求。黑白当道,形式简化,观众的注意力聚焦到创作者真正想传递的东西上,最重要的东西因此得到了凸显。

象征是一种借助有形而具体的事物传递艺术家隐晦的思想或情绪的创作手法,它可以让抽象的表达变得有迹可循、有形可鉴,是一种可以使内涵更加丰富、立意更加高远的趣味性创作手法。《父与女》得到广泛关注的原因,很大程度上就要归功于迈克尔·度德威特对象征的广泛使用。

《父与女》想要传递的主题是比较明显的,那就是亲情。但是在观看中,我仍会对一些细节充满困惑,比如镜头刻意强调的场景,反复使用的道具,它们是否暗藏玄机?可以说,如果不了解这些象征,就无法真正了解故事。

父亲乘船远去,留下自己的女儿独自历经寒来暑往,从幼童长成少女,从少女变成老妪。当时间在女孩身上流逝,我终于也能意识到女孩在慢慢走向生命的终点。当她跌跌撞撞地走向父亲离开的那个岸边,当她仿佛穿过了时光隧道一样变回少女时期的样貌时,我明白了,这种不可能发生的现象是在说明,女孩已经离世,只有在幻想之地,时间才能流转。

这时候,变回少女样貌的女孩见到了她的父亲,原来父亲早已在故事的开头,就先她而去了,之后所有的女孩站在岸上眺望的场景,都是无望的等待或深沉的回忆。

了解父亲到底去了哪里之后,那些反复出现的场景和道具象征什么,也就可以读懂了。

自行车:自行车贯穿于影片的始末,它象征着生命,车轮转动,就是生命在运转。父亲的自行车停靠在岸边,意味着他的生命走向终结,与他再也没有回来形成对应。同样的道理,当女孩年轻气盛时,她的车轮飞速运转,而当她步履瞒珊时,连车把都在晃动,行至生命的结尾,她只能推着车子前进。

路与风:既然自行车寓意生命,那有生命穿梭的道路及路上的风风雨雨就象征了光阴与境遇。当女孩和父亲第一次来到河边时,她有父亲的陪伴,有依靠与帮助,因此她可以超越父亲,不甚费力地骑上陡坡。当父亲离去,她独自面对生活时就显得孤单与困难了。所以在后面的画面中,她即使长大了一些,本该更有力量,却在上坡时显得无比艰难。这是对亲情之力的最本真的刻画,有亲人在,你无所不能,因为你知道背后有山,随时可栖。

岸与河:河流送父亲离开,岸用来眺望另一个世界,所以这二者是生与死的分界。当女儿在岸上眺望河面时,其实是在传达多种情绪。当她年幼时,不理解死亡真正为何物,她以为父亲的离开是暂时的,所以父亲的自行车依然靠在树上,这时的岸与河就像普通的一道门,好像再等一会儿,打开它,就能看见父亲的影子。当女孩再长大一些,明白了死亡就意味着那个人永远不会回来时,父亲停靠在树干上的自行车也不见了。这象征着她内心的成熟,此时岸边不是用来期望,而是用来追思与回忆的。后来,女孩儿与朋友一起经过这生与死的分界,那时她还会停下来驻足一会儿,但却没有下车,朋友一挥手,她也就跟着离开了。再后来,女孩儿坐在恋人的后座上经过这里,她没有停留,只是欠身望了一眼。她在岸边停留的时间越短,就越意味着伴随心智的成熟,她不断正视父亲离开的现实。

自行车象征生命,生活的艰辛藏在路途上的风雨中,人对生命的理解程度也能从她在岸边进行期待或追思的时间长短来验证。象征在这里的运用,精简又深刻,胜过千言万语的旁白与注解。

细节是堆砌成最后那件完整的艺术作品的砖块,它们可以决定整体的好坏。一个负责的艺术创作者,是不会吝啬创作时间与考察的精力的,并且他在打磨细节上的消耗可能要远远超过制作那些宏达的叙事场景。

在《父与女》中,有很多精致的细节。比如父亲在下岸也就是去世之前,他回转过身来,再次拥抱起他的小女孩儿。人在离世前对亲人的挂念全在这样的犹疑与回头之间。当角色有了人性的光辉时,他的情感也会在观众那里得到共振。

当女孩与朋友结伴出行,再次来到岸边时,禁不住再次“眺望”起了父亲。最后,陷入追忆中的她被朋友所呼唤,骑上车重新上路了。这个时候,镜头着重强调了女孩的车轮和车轮碾压过去的巨大树影。

阴影通常用来表现心理压力,父亲的离世是压在心上的一块情感负担,带来沉重的悲伤与痛苦。当女孩再次启程,从这块巨大的阴影,也就是压力上碾压过去时,其实是在说,她已经做好了卸下负担的准备,人生要重新开始,她也要重新审视父亲的离去。悲观离合,这是人生必经的东西,她没办法拒绝痛苦,但是她可以选择轻视。往后,她也许还会站在这里回忆父亲,但那回忆中不会再有折磨她的悲痛,只有与父亲相关的温馨记忆,而观众也能领会到她的坚定与勇气。

生命即将走向终结的女孩下了岸,她在荒草中的空地上发现了一艘小船,那正是父亲当初离开前划的船。仔细看影片,你会发现女孩站在船边,轻轻抚摸了它,然后才走进船里,躺了下来。这动作似曾相识,像孩子会抚摸母亲的头发,索要父母的怀抱。女孩也是在呼唤亲情,而船是唤起她对亲情欲望的媒介。

船是父亲离去时用过的东西,它属于父亲的旧物,所以它上面有父亲的味道和回忆。这是对“睹物思人”这种怀念行为的捕捉,你不能不赞叹迈克尔·度德威特对生活的观察力,他把生活碎片丝毫不差地嵌进了他的影片中,在黑白影响间注入了真实的情感表达,在这样的真诚中,你感受到了角色传递的情绪,很难不去做对自己境遇的延伸思考。

从捕捉现实到传递情绪,这是艺术作品最直接的力量。

色彩对艺术创作的作用不仅是一种工具,它本身也是叙事语言,暗淡的颜色表达压抑,鲜亮的颜色呼唤明朗,通过用颜色来营造特定的情绪氛围,可以帮助凸显真正重要的内容。

《父与女》是一幅可以流动的水墨画,黑白灰是它基本的色块构成。这与它涉及的生死议题气质相符,透着有一些静寂的氛围底色。

这样的底色虽然剥夺了我们一部分视觉体验,但它营造的静谧之感却增强了。在故事缓慢有序的进行中,只有音乐穿插进来,按照情节起伏进行波动。当故事足够深刻,音效也能起到渲染作用的时候,颜色似乎成了不必要的因素。没有斑斓的色彩抢夺注意力,我们会专注于故事本身。

亲情是世界上最不可明说的情感,它平时不动声色,却细致入微地潜伏在我们生活里的方方面面,比如离家时,父母在身后的注视。亲情是朴素与迟钝的,但它同时又强劲有力,故事里表现的亲情也是这样含蓄的,因此张扬的颜色不适合它。反倒是简洁化的创作形式,能匹配这样单纯且不功利的亲人之爱。

当然,对颜色极简的运用除了能够凸显最重要的亲情之外,它还有一个妙处,就是制造距离感。父亲与女孩之间是生与死的距离,女孩站在岸上追忆父亲,是过去与现在的距离。还有路上不断往来的自行车,都在象征着时间的流逝,所以生命从起始到终点,也是一段长长的距离。

黑白影像会带来与彩色影像作品大不相同的视觉体验,事物失去色彩,变得陌生,好像不是我们当下正在经历或熟悉的,一切都好像是从遥远的年代走来似的。当我们对往事进行回忆时,不也是这样的感觉吗?

在影片中,爸爸已经成为过去,他是女孩的回忆,我们观看这样的黑白故事,就像在回顾她的一生。

《父与女》从诞生到现在,已经过去了差不多二十年。尽管它颜色单调、主题常见,却凭着精巧的构思与诸多创意型手法的运用,不但衍生出绘本,走进青少年及儿童世界,更在不断涌现的短片动画及图画书领域中一直占有一席之地。

它也会一直在喜爱它的人心中占据重要的位置。它就像一道谜语,总是能够引诱人们一遍又一遍走进它,撺掇人的好奇心去解读它,然后让这些人带着读懂它的自豪与喜悦再传递给下个人。