1.

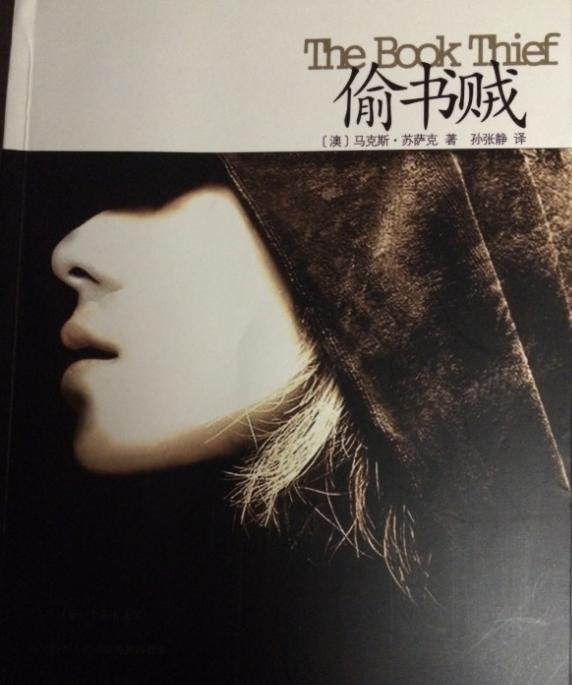

《偷书贼》

作者: [澳] 马克斯·苏萨克

《偷书贼》是一本奇特的书——它以死神这个第三视角讲述着一个故事。讲述一个“书是如何振奋灵魂的令人难忘的故事”。

叙述从一名死神的角度展开,战争之下最为公正者非死神莫属,他不带任何情绪看待一切生命,纯粹作为引领灵魂通往归属的工作者存在着。但在他旁观着小偷书贼——女孩莉赛尔.梅明格的那个过程中,逐渐呈现出他的那些潜藏在枯燥而机械的运输灵魂的工作中那积聚如火山待发之势的情感。封面语“这是一个关于文字如何喂养人类灵魂的独特故事 一个撼动死神的故事”。细小的字排在书本的角落,却迸发了整个故事的灵魂。是的,撼动死神。

这个死神善于陈述各异的天空,那些与死亡者和幸存者有关的天空。观察那些天空成为他工作时的小小消遣,而那些天空的颜色,记录了所有那一刻关于死亡的情绪。而对于偷书贼,那些颜色,是作为一个幸存者的疼痛的铺陈。她是一个幸存者,她总是一个幸存者,她爱的人不断离开着,离开着,绝望到麻木的痛。而死神第一次见到偷书贼是在她弟弟死亡的时候,那个时候,天空是一片红色,那个时候,偷书贼得到了她的第一本书《掘墓人手册》。

这样一本几乎不会有人有兴趣去读的书,却掘开了埋葬偷书贼对知识渴望之情的那座墓。

在这个战争的时间里,这个“偷书贼”曾经“偷窃”到许多快乐。那些快乐,最终被战争重新剥夺了。但至少,曾经拥有过了。

2.

《安妮日记》

作者: [德] 安妮·弗兰克

《安妮日记》作为一位少女在13岁-15岁时的心情实录,语言平实地简直难以从文学的眼光来判定,情节也很简单,仅仅是密室生活的日常描述。单纯这样看来,似乎它连一本有魅力的书都称不上,只是因为处于特殊的时代背景而成为人们借以反思战争的镜像。事实上,安妮在日记中说,她渴望写作,并且已经尝试着走上了这条道路。但她的日记决非修饰化的语言魔术,却在寥寥数语中把一幅安静和平的生命画卷铺陈得刻骨温暖。

安妮在日记中很少正面描写战争,她对战争状况的了解,也大多是一些口耳相传或是电台新闻。在那个年代,她是犹太人的一个普遍代表,经历着诸多犹太人共有的悲惨经历。她是战争的受害者,但是从她的日记中却很少感受到那种硝烟与废墟的愁云惨雾。这就是孩子了不起的地方,当成年人关心着盟军战线的推进速度时,他们仍不遗余力地在被扭曲的生活中挖掘人活在世上应当享有的幸福与细小快乐。在不幸的境遇中,孩子比成年人更容易受影响,容易封闭自我,却也更会坚持信念与纯净的内心,坚信人类灵魂的正义力量。

安妮便是这样的一个孩子。在《安妮日记》中关于战争的片段,几乎都能找到勉励的字句。生活在日夜担忧生命流逝的恐惧里,安妮曾经失落,却从未绝望,从未放弃相信正义与爱必胜,摧残人类生命与尊严的势力必将消陨,引导人类通往幸福的理想必定在未来拨开迷雾,闪闪发光。

3.

《穿条纹衣服的男孩》

作者: [爱尔兰] 约翰·伯恩

虽然是个战争题材的小说,但是没有那种歇斯底里的控诉、也没有过多地对集中营中人们悲惨生活的描述。而是通过小主人公的视角来窥探这场战争中最残忍的一角。而这最残忍的一角在两个孩子眼中却又是那么的美好。

有人说小主人公背叛了他的朋友。但是我不这么想。你能指望一个孩子在严厉残忍的军官面前做出什么惊人的壮举呢?而且在故事的结尾,小主人公在毒气室和他“铁丝网那边的朋友”一起走向死亡的时候依然紧急握住了他的朋友的手。就凭这一点,绝对能说他是一个忠诚的朋友,是一个小小的男子汉。就是这份友情让我觉得无比的温暖。

孩子眼里的事物,总是带着一层童真的光芒,那是人性尚未被腐蚀的单纯的光环——包括死亡。

战争中没有人是胜利者。每个人都失去了他们最重要的东西。