李天阳

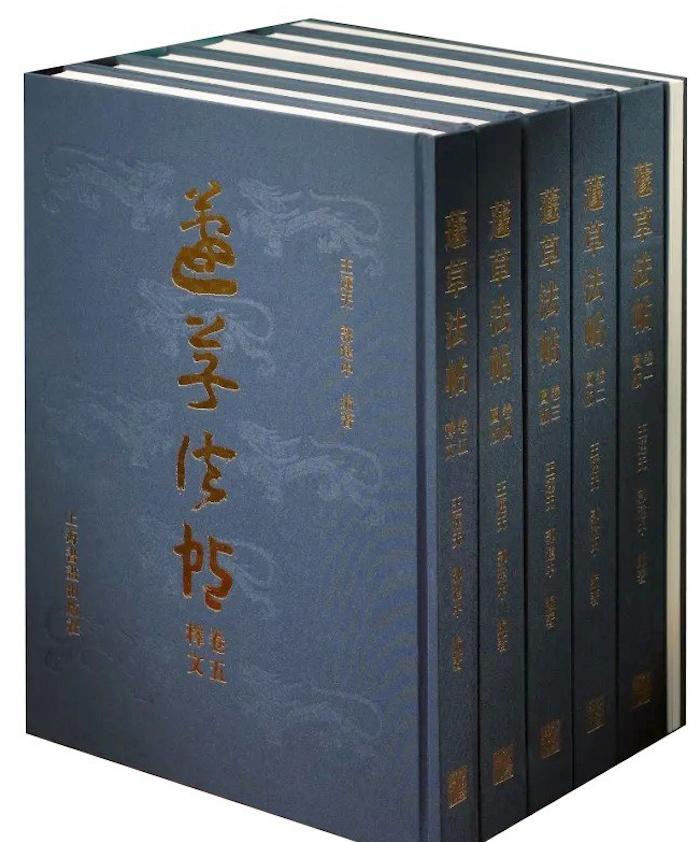

《草法报》,王云田、郭建中编辑,上海画书院2020年4月出版,1656页,3980.00元

王玉昌(1900-1989)

《草法报》是王玉昌先生的通讯集,出版意义重大,要研究草,再研究王玉昌先生,是毋庸置疑的。当然,这套书的意义并不仅限于此。

草法律邮报有极大的美丽。最突出的,也是最大的贡献,是书法的美。王玉昌先生的《张草》,是中国书法史上的一座巅峰之作,名字"杂草",最早出自谢日留先生的口中,已被广泛认为是一种历史评价。谦逊内向的王玉昌先生,对自己的书法成绩也应该非常自以为是。《命运》中有很多证据。

例如,他在"右后方军队1,652年"的背面印有一个派对,编辑将其印在封底上。关于这次印刷的起源,书中也有一句道,在《马国权力的后记》中,王玉昌先生有一篇关于嘉兴桐乡陈玉如的短文。这边的印刷,是陈,然后介绍说,这种语言"本武试给语言",王先生的父亲认为,这种印刷"比钱十兰的冰,然后直到小生活'的篇章,包含了很多。钱十兰,也就是钱蛮,字捐献,10号兰,是清朝大儒家钱大昭的侄子,"S"即李氏,"冰"是李阳冰,两李数完我,好钱的书所以自命不凡,当然是相当自负的。相比之下,王玉昌先生的印刷确实有点低调。

"后右军1,652岁"印刷

比如王右军有"十七个岗位",王先生应该是学生冯启勇先生的邀请,打"十八岗",第一个沟通云:"第18册"。反复要我的书《18个岗位》,怎么敢继续正确的军队。但用足够的言语来真心掏钱,却不忍心拒绝。书的第一篇有"18号"字样,在卷之前,也就是"18个帖子"可以吗?一个微笑。"这十八篇通文精巧,修辞有趣,堪称草范式。其中,很有意思的,《问邮报》王先生回答了冯先生的问题,评论王伟的书法云:"玉花"收到了《毕峰》《菊元》《安和》《余玉》《清河》的每一篇帖子,颇为放纵,近乎开心,但似乎并不完整。云层过后,很多自然,难以攀登第一名。越晚你进入这个领域,这本书为什么是神圣的,又是神圣的?余增临沂上百次,所以稍微知道一下它的需求,敢于为哥哥说话。"后右军1652岁"的国王经常说右军,并说右军上百次,充分说明草的胜利,它的起源。

十八个职位

书中还透露了一个有趣的手掌:1978年8月25日给老朋友潘博川"热"云:"前一天同一个女儿王康孙),熊(即儿子王兴孙)到复旦泰晤士河虎曲院,简称日本书审判书云:"中国书法有着优良的传统,古老的王瑜之,现在还有王琦。这是一个伟大的声誉,博兄弟笑了。"潘先生是王先生在无锡州立大学的同事。信中透露,王岐山从胡锦涛那里得知,这个东方邻居在1978年有"古代国王,现在是国王"的美誉。今天,这句话是众所周知的。我们知道,这封信是手写的信件,最好地体现了作者的性格和写作风格。《草法邮报》收录了500多封信,最早的一封是1925年6月写给王伟先生的,最后一遍是1989年10月24日写给儿子王兴孙的,那天晚上王先生心脏病发作,第二天就死了,是一支笔。时间跨度长达六十四年,几乎涵盖了王玉昌先生书法创作、研究草的全过程,这本书堪称第一宝库。

《热帖》

其次,是人格之美。本来,人格之美远比书法之美重要。之所以要从书法出发,自然是因为这本书叫《草的法则》,不过,读书如果只看书法,而忽略王玉昌先生的个性,那就可惜了。王先生的学生、《人民日报》前主编范敬义先生说:"就王先生而言,认为他是我国杰出的书法家是不够的。与他深厚的成就和成就相比,书法只是他的冰山一角,或者说只是他的"残余"。我们要想充分了解王玉昌先生,就不能学他的书法,学他的书法,学他的知识,学他的学,更不能学他的个性。在他身上,三者是不可分割的统一体,书法是这种统一的外在表现,就像人体一样。范先生不停地,澄清了书法、学识和性格之间的关系。你也可以把这段话想象成这套书的编辑思想和灵魂。

个性是个大话题,在这个只有简说了两端,一个为煤气节,一个为老师。

让我们从煤气节开始。抗日战争期间,王玉昌先生坚决不承担不法职责,誓言要搞得不一样。在无锡国立学院任教的陈竺与王玉昌先生有过师友情谊,抗日战争期间在王晖的伪统治下担任中央大学文学院院长,并给王先生写了一封信,让他出山,信健拒绝了。在书中,""""王先生在抗日战争期间写了许多反敌诗,并在报刊上发表。1948年初,他的弟子吴伟的表演被编入《反军集》出版,其中诗篇65、50篇,这封信也被收录在书中。

和对老师的尊重。老师唐文志先生的生活是受人尊敬的。1954年,在他去世前,唐先生告诉王先生要恢复无锡国立学院,三十多年后王先生没有忘记,书中有很多信是专门为王先生回校写的,收件人是美国计算机王安、复旦大学校长谢希德等人。 你可以看到王先生是如何为此辛苦劳作的。王先生亲身经历了高校院系的调整,不一定没有意识到国立高校复课的渺茫希望,还是知道它不可能为它,为什么呢?在给长子王福孙的"渐进回信"中,王先生透露了自己的心声:"这不是国家独有的民族传统,亲身承担着唐老头的死,永远献身于心,渴望做到。"王先生的人性化方式也深受唐先生的影响。在《小北京邮报》给孙皇后小静的《小京》中,王宇爷爷常说,在他二十岁之前,他也"喜欢和人争吵,或者不理人,或者发脾气"。后来,听完唐先生的教训,情况发生了很大的变化。他转述了唐先生的话:"人最要培养、培养的,就是获得气质,当事情不尽如人意的时候,也要忽略。"读到这里真的很感人,很感人。

前一段说书法,这部分人格,不妨提一下学习的"三位一体"。Sinzarido是礼物的数量,父母短缺,说医学理论,甚至微不足道的日常。不过,书中却包含了给研究生石志伟和戴红才的两封信,都是答案。看王先生的方式,细细的回答,笔直如听先生讲课,精彩,看先生并肩招聘,信手拉手,不能不尊重贝利先生的富足。虽然只是一封读信,但也能一睹王先生的博学渊博。

《草法邮报》问世后不久,就被评为"中国年度书法",成为榜单上的两部书法作品之一,可以说是真名。在整本书中,王玉昌先生用文字,而不是一个词,甚至在他晚年给孙子孙女写信。王先生出生于1900年,比鲁迅小十九岁,比胡石小九岁。鲁迅、胡石作为新文化运动的主要将领,早在王伟昌年轻时就开始写白话。而王先生的年龄相仿的朱子清、冰心、沈从文、老舍等,都是书写的白话大师,这个名单也可以打开一长串。王先生一辈子都写不出一个字?我想,这不也是,不能不也。有一次,王先生还委托一位老朋友将他的话"翻译"成白话。他就是郑一梅先生。说到这里,郑先生比王先生大五岁。请看郑志的《如活着的帖子》:

在晚报上反复朗读名人轶事,栩栩如生,向贝聿铭付出!有真心人,明年为诞辰120周年唐老人、门卫等意为盛大纪念,我们打算写,为文字,大胆恳求花钱成文字,签上大名,送报纸出版,让社会各界知道, 没有一种无敌感。

"比如一个活生生的帖子"

所谓"夜报",也就是我工作的"新人民晚报"。《夜报》是上海市民的爱,王先生也来自,读书很亲切。我自然好奇,这部"文字转说话"的作品,郑一美先生接手了吗?在数字时代,容易检索,我很快找到了郑文,1983年8月3日出版的《新人民晚报》增刊《夜光杯》,标题叫《唐文志120周年庆典》。文章不长,只有700多字,但细节生动,生活灵活,是标准的"一美风格",全文是记录下来的。

交通大学,人才一代,最早的校长,是唐老文智。他还是无锡国立学院的校长,解放后,他成为中国美术学院的院长。今年是唐老诞辰120周年,两校同学们正在共同准备隆重的纪念活动。温台省的全国大学生也在为遗体的出版做准备。唐老的大风音乐节,加上音乐和教育的天赋,确实是典型的脚艺。

唐老主持交通大学十余年,开创了铁、电、管理三大专业,筹建了科普图书馆和电动机厂,作为该校唯一的创始人,也配得上物质文明与精神文明的结合。他的老人是人,有很多谈话和帮助。他小时候,家人很冷,晚上读书灯油不够,烧棒香到光,导致书上出现牌匾,很多灰痕。十四五岁,已经读完四本书五、十七岁,村里为人测试中国风。在外交部,深深谈到泰俄外交的困难,认为要了解对方的知己,首先要学会读俄语,他经常读俄语到C夜。他从小到中失明,视力下降。曾经担任过农工商务部、商界颇有传承,他一一拒绝,正如巅峰所熟知,李玉堂真是个绅士。有一次父亲生日,有一个捐赠缎子、金字的例子,用金纸包裹棉,这个人为了寻求差异,不是心不在焉,容易真金,他很生气,马上就扔回去,说:"应该严格,阿姨,免检",它的人类老鼠冲走了。辛亥革命军唐老毅然申请清朝皇帝的职位,冠代眉哭泣,跪着站起来,地上捧着红顶花,说:"朝臣的意义,做这个!"办学时,视弟子如血肉之躯,知道重病,一定要送人慰问,而且越发白恐怖的时候,他保护学生的地下工作,如秦鹤鸣、冯启勇等,照顾不一样,大学被包围后,寻找更多的学生, 他与张元基紧急谈判,共同抗议,要求立即释放。危险的巢穴必须是鸡蛋,学生们都觉得自己在穿。他引诱回来,不遗余力。凡有好文字、有名气的,又能背诵其警句,如果不是中档,则严厉训斥。在教室里很庄严,平淡却容易走近人,和亲戚朋友交谈,有时还夹杂着幽默。喝了一天酒后,他对来宾们说:"我的唐门弟子有三个丁家,圆的形状为王玉昌,名单眼为陈竹尊,为钱仲莲探索花朵。"说笑,有这很有趣。

有意思的是,文章结尾,王玉昌先生是《唐门园》的素材,这正是王先生写的。他在《如一个帖子》中有一个特别的描述:"'三鼎A'云云,同济大学系教授为其派子周琦,康逸唐门弟子也。"王先生在这里,少了同济教授的名字,应该姓康。

事实上,在新民晚报中,王玉昌先生也有朋友,他就是沈玉刚先生。《新人民晚报》老报人如明星,林推、a、秦青支的散文都在纸面上流行。与他们相比,沈先生和他的笔名"它的派",认识的人并不多。不过,要谈及与文化名人接触的深度,沈先生在老报纸人中,是第二大人物之一,再加上沈先生担任副主编、长期主编的《新人民晚报》副刊副主编,因此,从某种意义上说,沈先生的朋友圈决定了《新人民晚报》的文化高度。王玉昌先生是沈先生的朋友之一。

我去报社的时间很晚,与沈先生没有联系,对他的了解也非常有限。在《草法报》上,王某寄给沈新座十一世的收入,引起了我的极大兴趣。

第一封来文写于1982年3月12日,本传《江刚报》说,"已经在一起四十多年了",相比两份简历,很有可能沈先生在江大,王先生任教的地方,有师生之间的友谊,所以王先生称沈先生为"学的哥哥"。他感叹道,"现在足思已经五十年了,轻蔑已经过去了,八十三年多了",四十多年后,接到同学们的来信,王先生很开心,说"不打算问,什么更快了。"他在信中告知了自己的地址,并欢迎沈先生作为客人。

沈先生是报纸编辑大师,因此在接任后,王先生立即发展成为"夜灯杯"作家。他不写白话,那么他写什么呢?旧式诗歌和成对。当师生的关系变成了作者和编辑的关系时,两者之间的交流往往围绕着稿件展开。经调查,王先生首次在1982年7月2日出版的《夜光杯》中发表了手稿,标题为《岳无木墓》,共六首诗。这首诗发表的第二天,王健林写信给沈先生,为《邮报是什么》写信,信中说这封信是"怀疑1985年"写的,应该是1982年。信中说,"看报纸的意义,还多快",还说,"有一些错字,学校就像左派一样",手稿不长,错位多达五个地方。这在经过精心编辑的"夜光杯"中很少见。王先生的章草,相当难以辨认,失误的手是老百姓的必然。因此,沈先生采取了出样的方法,先送给王先生进行修改。在《两个帖子》中,王总说,"小样本学校,谢谢你到最后",就是证据。在当今的电子时代,这样的制造已经不复存在。

另一件有趣的事情是,《新人民晚报》以"飞进普通人家"为目的,推广大众,浅薄。《新民老报》人的文章朴实无华,王玉昌先生的诗,虽然他加了很多笔记,但对于晚报的读者来说,还是显得深奥的。所以沈先生向王先生提出了这个问题。王先生在《极端邮报》中回答:"诗歌一定是流行而简单的,非常,被鄙视不擅长,为了仇恨的耳朵。"虽然对方说'非常肯定',但还是做了一个小小的'挣扎'——我写得不能浅薄。王先生太固执了,很可爱。

书中还收录了《解放日报》前主编王冬云先生给《解放日报》的几封信,同样的方式和贡献。20世纪80年代,王先生在解放报、文汇报和新民报上发表了五十多首诗。王沪宁的最后一篇文章发表在《新民晚报》上,发表于1989年9月12日,也就是他去世一个多月后。本文标题为"联合语言偶尔",它有一个关节,是祝愿《新人民晚报》成立60周年联合"一代新人,手持花甲;作为后人报纸,当想起"正念"这个词时,有四个字。

负责编辑:郑世良

校对:张良亮