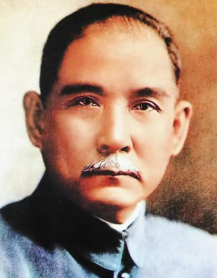

孙中山是中国近代民主革命的先行者,真实姓名为孙文,因曾在日本从事革命活动时化名为中山樵,所以后来就以“中山”名世。

(革命先行者孙中山1866——1925)

孙中山一生最大的革命功绩莫过于领导辛亥革命推翻了清朝封建君主专制制度,建立资产阶级民主共和国—中华民国。但在随后短短四个月的时间里便让位给了袁世凯,这件事导致许多人想不通,认为孙中山太傻、对袁世凯太过于妥协退让,甚至还有人认为是懦弱的体现。那么历史真像这些人想的这样吗?其实不然。根据中国第二历史档案馆珍藏的(袁世凯通报清帝退位诏书致孙中山电文)资料分析得出:孙中山不傻,更不是软弱,反而是明智、有大局观、不计个人得失的革命胸怀。为什么这样说呢?原因如下:

第一:尽最大努力以和平方式促南北统一,在全国实现共和制度。中华民国成立那年,中国并不是一个统一的国家,在辛亥革命过程中,国内已形成了多个军事集团,实力最强的当属袁世凯势力。革命党人建立和维护共和制度当然希望得到袁世凯的支持和拥护,这样就能避免更多的战争给人民带来的灾难。所以要尽量争取得到袁世凯的支持,当然孙中山先生不是不了解袁世凯的两面派,而是孙中山对限制袁世凯、维护共和充满自信。他相信民主共和已深入人心,如果袁世凯不兑现承诺拥护共和,那么他就失信于民了,到那时推倒他比推倒有他帮助的清廷要轻松得多;如果袁世凯真心赞成共和,那么革命的目的就达成。这便是孙中山考虑周到、有大局观、不计个人得失的胸怀。

第二:当时袁世凯是清朝内阁总理大臣,不仅手握清政府大权,而且掌控着当时中国最精锐的国家主力部队—北洋六镇,另外还得到了帝国主义国家和国内旧官僚、立宪派的支持,可以说是中国当时最有影响力的人物了。而革命派由于军力不足,如果硬拼袁世凯无疑是冒全军覆没危险、是最最下策的做法了。故争取袁世凯的同时又要限制他,给他套上“紧箍咒”显然是最明智的选择。根据中国第二历史档案馆保存大量孙袁来往函电档案表明:为了维护共和制度孙中山让位是经过深思熟虑,权衡利弊后采取的一种策略,不是迫于形势的权宜之计,更不是畏惧的妥协。

第三:刚建立的中华民国财力极度匮乏而被迫做出让位决定。当时虽然有各省代表组成参议院,但临时政府影响力还小,各省基本上还是各自为政,军队开支,政府运转都需要巨款资金。列强又控制关税盐税,他们为自己利益物色代理人不肯借贷民国,甚至随时找借口干涉中国内政。种种情况表明刚刚建立的共和制度必定还面临着内外交困的危险局面,如果能以最小的代价化解内外困境、维护共和制度是最好不过了,那么这个最小代价便是利用袁世凯了。孙中山曾说过:“谓袁世凯不可信,诚然;但我因而利用之,使其推翻二百六十余年贵族专制之满洲,则贤于用兵十万。”其实根据当时国内外形势袁世凯也是唯一最好的人选了。

然而后来革命形势的变化并非像孙中山想的那样发展,而是远远超出了他的预想,出现了长期军阀混战局面,尤其是袁世凯死了之后,军阀混战给国家和人民带来极大灾难。但这也不能说是孙中山的失误,如果说他是妥协、软弱的话,那后来为什么又是在他的号召下发起了二次革命、护国战争和两次护法运动?另有在共产党的帮助下创办了黄埔军校,培养出大批军事和政治人才,为国民革命军的建立和北伐战争作了准备,为改造中国耗尽了毕生的精力,给中国革命留下了不可磨灭的功勋。

孙中山说:“我是为革命做大事,而不是为个人做大官,只要对国家有利,我决不计较个人得失。”在此与大家共勉。