一个成功的人,不光是有资源,而且是会安排的人,学会配置,提前有个进度图或者时间表。有苦吃到前头,有福享到后头,这就是安排。在安排上特别需要眼光、策略和智慧。

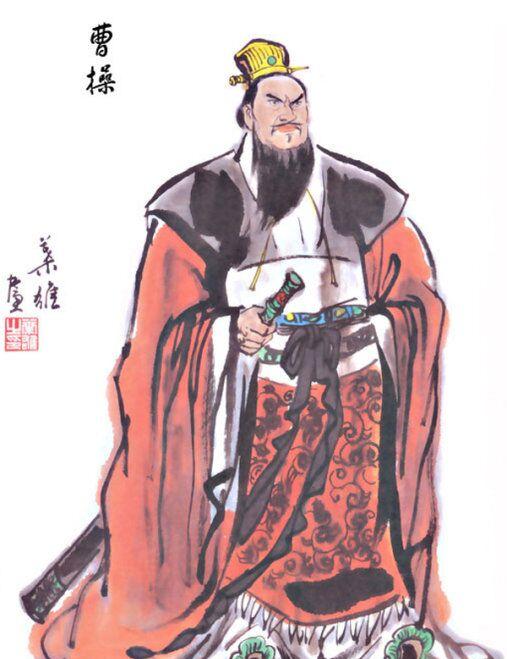

在官渡之战之后,曹操就面临一个安排的难题,自己的资源是有限的,但是眼前的敌人却是打不完的,袁绍虽然在官渡之战失败了,但是他的势力还在,冀、青、幽、并四州还在袁绍的手里,身后的刘表已经吞并了长沙,带甲十万。小霸王孙策纵横江东,已经成了气候,称霸一方。曹操既得瞻前又得顾后,更主要的是,在他的统治的中原势力范围之内,反曹势力此起彼伏,所以在曹操官渡之战之后,是乱中有险,险中有乱。那么曹操是怎么安排节奏的呢?

东汉建安六年201年,曹操安排部署了一次重要的战役。这年的四月,曹操进兵仓亭,跟袁绍的主力第二次决战,袁绍的几个儿子带兵助战,青州的袁谭带来了五万人马,幽州的袁熙带来六万人马,外甥高干从并州带来五万人马,袁绍从冀州又征了一些兵,合兵二十万,随后进兵仓亭,与曹操决战。

曹操手下的谋士程昱就给曹操出了一个,十面埋伏之计,派许褚假装偷营,佯装撤退,吸引袁绍来追,我们在路上埋伏十队人马,轮流击之。按照计策许褚去偷袭,袁绍二十万人马一起追击,许褚开始是假败,后来是真败,曹操跟着许褚跑到黄河边上,前面是滔滔大河拦路,后面是袁绍的追兵,曹操大吼一声:“已到绝路,何不死战”。在早年的战斗当中,凡是危险的任务都有曹操的身影,曹操永远是在最危险的地方。曹操的部队回过头来跟袁绍对战,在黑暗当中,曹操提前埋伏好的十路人马杀了出来,把袁绍的人马杀得干干净净。然后袁绍就败回了冀州,这回去之后,一病不起,最后吐血而死。

仓亭战役的胜利,是决定性的胜利,这次战役之后,曹操真的有了本钱,真的横扫冀州、青州、幽州、并州了。就在大家准备跟曹操北伐的时候,曹操不打了,回军于谯休整。重大战役之后,休整一段时间。这一点曹操做得非常好,作战要有轻有重,重大的战役就要勇往直前,结束后要稍加休整,这样才能使军队更加和谐和精力充沛,打仗也要有节奏,必要的时候要找准时机认真一战,然后进行合理的整顿休息,不能一直盲目的只顾打仗。

人生也是一样,该退回来就退回来,这样才能有向前的力量,才会有积蓄力量的阶段。只有积蓄了力量才能有更大的前进。

官渡之战之后,袁绍虽然惨败离世,但是他的北方势力并没有垮掉,如何才能够击败强大的对手,成了摆在曹操面前的难题。

有了基本的休整之后,曹操军队的战斗力恢复了,曹操开始安排大规模的北伐,他的节奏技巧非常棒。主要有三条:

第一,放缓步调,待敌自乱再出手。北伐第一拨的敌人就是袁绍的残余势力,袁谭和袁尚,203年的春天,曹操带着大军,跟袁谭、袁尚战于黎阳,一战成功,把袁谭袁尚打败了,大军就一直推到袁绍的老巢邺城,到邺城转了一圈回军撤退了。这是曹操的技巧,曹操的原则是能用头脑解决的事情,绝不用武力解决,能让人点头解决的事情,不用杀头的手段解决,能笑着说的话,绝不冷着脸说,能劝着解决的事情,绝不拍着桌子说。

兄弟齐心,力可断金,团结是生存发展的基础。这个道理袁绍的儿子不懂,袁谭、袁尚、袁熙在袁绍死后,为了争接班人进行了激烈的斗争,曹操就利用这个矛盾,袁绍去世的时候,因为没有留下遗嘱,国家无主,要争抢才能得到,这才是袁绍的大失败。

曹操开始没看出来,就假装引兵去攻打刘表,一方面震慑刘表和孙策,一方面腾出空间让袁绍的几个儿子互掐,待时机合适了再回来收拾他们。袁尚岁数小,但是有军事才能,两战两胜,把袁谭打到了南皮。袁谭就决定找曹操把袁尚灭了,这叫引狼入室。曹操的大军就打败袁尚,袁谭在那里看热闹,曹操又直捣邺城老巢,取得了决定性的优势,袁谭有一点点后悔,但是生米做熟饭了,也没有办法了。

第二,收拢民心,稳定后方再进兵。曹操在占领邺城以后,专门去袁绍的墓前去祭奠,曹操是哭之流涕,把袁绍的家人、宝贝、物品全部还给了袁绍的妻子,还拨专款照顾袁绍家人生活,曹操哭袁绍有三个原因:第一,确实有感情因素,曹操跟袁绍是发小。曹操在人生的转折点袁绍是给过帮助的,在曹操羽毛没有丰满的时候袁绍保护过他。第二,政治因素,当时袁尚灭掉了,但是袁熙、袁谭、高干这些人还在,袁绍的势力也都在。袁绍很爱老百姓、很爱下属的广施恩惠,有大量人是支持袁绍的。第三,个人感慨因素,成功之后的沧桑,闪光以后的寂寞,人都有这样感慨的本能。大战之后曹操的心情很复杂,一方面感叹战斗太不容易了,另一方面感叹,如果不是有袁绍这么强大的敌人,自己今天也发展不到这个地步。

曹操是希望通过哭能笼络更多的民心,稳定后方,准备做第三件事情,就是乘胜追击扫平北方,当时袁谭已经投降了,袁熙还在割据,高干也在割据。曹操决定先讨伐袁熙、高干,结果没想到,在曹操挥兵北上的时候,袁谭造反了。曹操又回兵打败了袁谭,在这一去一回当中。这就引出了曹操北方的第三个策略。

第三,锁定焦点,集中力量抓关键。做事情的原则就好比挖井,资源有限,不要挖太多的井,要把注意力集中到几个点上才能突破,有很多人之所以不成功,不是资源和能力的问题,而在于贪大求全,没有锁定焦点。

在这几个敌人当中,曹操锁定的是离自己最近的袁谭,204年的七月份,消灭了袁尚,袁尚跑到袁熙那去了。205年的正月就打败了袁谭,把袁谭抓住了,斩了。206年三月份,曹操大冬天出征苦寒之地并州,消灭了高干。就剩下袁尚、袁熙了,缩在幽州,而且这两个人找到了靠山了,和少数民族乌桓的势力结合起来,曹操当时面临的形式是要不要北征乌桓,在这个问题上,曹操的队伍中,再一次爆发了激烈的争论。曹操的每一次重大问题,都有不同的声音,有争论,这个样的组织才是健康的。

因为全票的局面不是骗局就是偏见,人跟人是有差异的,事和事是有不同的,不可能是一个声音,听到不同声音,有利于我们做正确的选择。这次曹操这个队伍,有一个声音说如果我们舍近求远,挥师北上,征乌桓打幽州,万一后方的刘表攻击我们怎么办。而且刘备和刘表已经合兵了,离我们很近,很危险。而且打乌桓道路艰险,大多数人建议不要征乌桓,这个时候郭嘉又站出来了,再一次提出了正确的意见,他讲了两件事:第一,刘表这个人你让他指点江山可以,干点实事干不了,他自保还可以。还有刘备到他那去了,他要考虑怎么把刘备摆平,顾不上我们。第二,乌桓的首领认为我们不可能远征他去,他没有防备,如果我们去了,战役的主动权在我们手里。

曹操再一次采取了郭嘉的正确建议,一个人要多谋善断,多谋容易,善断难,出选项容易,选一个正确的难。曹操就带着大军北上征乌桓了,一战就把乌桓打败了,当时光是胡、汉两族投降的人数就多达二十几万,最后,袁尚、袁熙跟乌桓的贵族少数人就逃到了辽东公孙康那里了,将士又要乘胜追击,曹操再一次不打了,凯旋回去了,并说袁尚、袁熙的头颅,公孙康会切下来给我们。曹操说袁尚袁熙和公孙康之间,他们是有防范的,等他们自己斗就可以了。时间不长,公孙康真的就斩了袁尚、袁熙,把脑袋送给曹操了。

乌桓之战取得胜利后,曹操彻底平定了北方,在整个北征过程中,曹操可谓是周密安排,张弛有度,充分显示出他过人的谋略。曹操打袁绍关键的胜利因素是什么?《资治通鉴》记载曹操和袁绍年轻时期的一段对话,袁绍问曹操,如果形势不利了,你靠什么掌控局面?曹操反问你怎么做?袁绍说:“吾南据河,北阻燕代,兼戎狄之众,南向以争天下。”曹操说:“吾任天下之智力,以道御之,无所不可。”

这一段对话中可以看出袁绍判断形势,是考虑地理因素,物质因素。曹操考虑的是人的因素,考虑的是道义的,从人的角度来考虑发展的问题。曹操的话从人心、人性、人才、人力的角度切入,去抓进步、胜利的关键,由于抓住了这个因素,曹操就成功了,这件事情很值得我们后人深思。

207年的11月份,曹操经历了将近七年的大战之后,终于扫平了北方,走海陆,顺着渤海边回中原,在碣石山写下一组诗叫《步出厦门行》,从诗里看出,这个时候的曹操已经有了平天下的大志了,人生就像爬一个连绵的山脉,在小山头上是看不见未来的,爬的越高,壮丽的未来就展示的越多。目标都是发现,昨天不知道没关系,登上今天的平台就会发现,如果找不到目标了,那就做好今天的事情,壮丽的未来自然就会呈现。