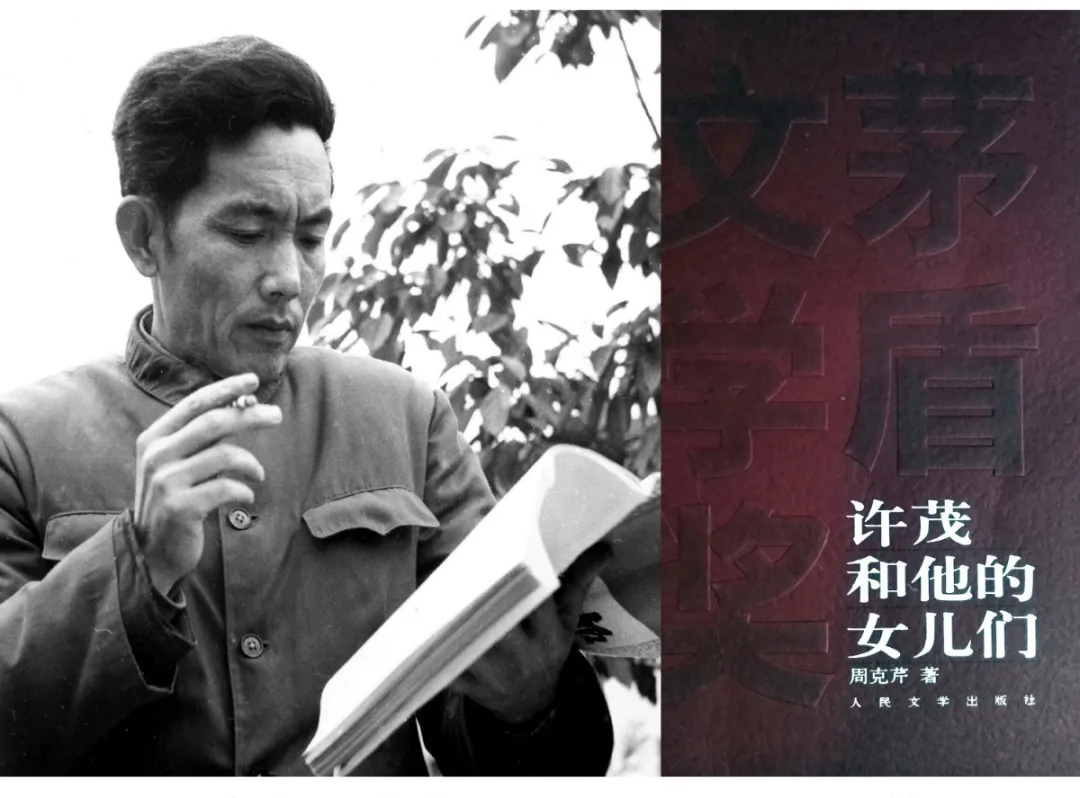

周克芹

简阳籍中国当代作家,堪称简阳文化名片,其创作的长篇小说《许茂和他的女儿们》荣获首届茅盾文学奖,同时被北京电影制片厂和八一电影制片厂搬上银幕,在全国各地上映,书写了中国电影史的奇观。

“秋天总有一些纠结。为春捂秋晾是否加衣,为萧瑟秋雨乍暖还寒,为秋收季节获取多寡……如此困惑不独我有。二十四年前,周克芹先生就写过《秋之惑》,被评论家认为是继《许茂和他的女儿们》之后又一个里程碑。不过,令人痛惜的是,克芹先生就在那年秋天与世长辞……我隐约感到,秋,与克芹先生的命运交织颇深,冥冥中有一种宿命般的纠缠——他诞于仲秋,辞世于初秋,人生最后交出的作品也囿于对秋的困惑。”市作协主席杨小愿在《秋风秋景忆克芹》里这样记述。

今年是周克芹逝世三十周年,让我们一起走进三位周克芹的同乡,从他们的角度去接近这位文学巨匠,探寻其克勤一生写美丽乡愁的事迹。

胡其云和周克芹在石桥古镇合影

故交胡其云:

克芹成功是吃苦吃出来的

胡其云

是中国作家协会会员,代表作《花镇》《沱江静静流》。他和周克芹从诚明中学(现石桥中学)读书开始交往,成为挚友。

说起周克芹,作为其故交的胡其云直言,他吃的苦太多了,天道酬勤。作为班上年龄最小、家庭不富裕的学生,周克芹读书格外努力,并自信可以超过同班那些富家子弟。

学海无涯苦作舟。读书这点苦,对于周克芹之后吃的苦真算不了什么。

胡其云介绍,周克芹1957年被学校“处理”回家当农民后,生活长期贫困。在为饥寒苦苦挣扎时,他没有沉沦,不甘蹉跎时光,读书、写作成了他生活的一部分。白天是繁重的体力劳动,夜晚还要读书写作。冷彻心骨的严冬,烤着“烘笼”,拥着被子写作;烈日炎炎的酷夏,一把蒲扇、一堆锯木面或艾草驱蚊,心记手写,从不懈怠。由于经济条件所限,他抽的都是“经济牌”香烟。其名字周克勤被改名周克芹,偏女性化的名字也隐忍不说。

周克芹故里

梅花香自苦寒来。周克芹吃了太多的苦,让他“做人应该淡泊一些,甘于寂寞,潜心于工作和事业……永远保持对生活的热情,保持一颗诚挚的赤子之心。只有把个人对于物质以及虚名的欲望压制到最低标准,精神之花才得以最完美的开放;只有求得内心的平静、纯正,才华方得以熠熠生辉”,也让他“由于长期生活的积累和深深的思考,我的创作题材愈来愈多,创作欲望愈来愈强烈”。

继1959年的《秀云和支书》后,1963年他的《井台上》引起了广泛注意,他成为《四川文艺》的重点作者;1973年更以《李秀满》名噪一时,被翻译成英文登在《中国文学》上,介绍到国外;1980、1981年,分别以《勿忘草》和《山月不知心里事》摘得“全国优秀短篇小说奖”;1982年,长篇小说《许茂和他的女儿们》获得中国最高文学奖——“茅盾文学奖”,且荣登首届、拔得头筹。

研究者吴杰:周克芹的作品是最能体现时代精神的作品。

吴杰

是中国写作学会会员、四川省作家协会会员,业余主攻文学评论,曾在《写作》《文学自由谈》《百家讲坛》《微型小说选刊》等刊物发表文艺作品数十篇。作为简阳人,他2010年开始深入研究周克芹的创作思想。

为什么写作?是古今中外作家们一直在探寻的问题。对于周克芹来讲,为什么要进行写作?吴杰研究认为,周克芹不为功利而写作、不为写作而写作,写作发乎自然,可谓是“情动于中而形于言”。

源于生活本身的影响和情感的宣泄,坚持“直面人生,开拓未来”,周克芹走上了创作之路,从1959年发表第一个短篇小说《秀云和支书》到长篇小说《许茂和他的女儿们》《秋之惑》,日渐成熟的创作风格源于他对文学创作思想的正确把握和对自身创作的严格要求。周克芹坚持为人民写作,为时代画像,在创作题材上选择“写自己最熟悉的”。他最熟悉的莫过于几十年的农村生活经历,莫过于农民和农民的故事。

电影《许茂和他的女儿们》剧照

同样的农村生活,具有不同的生活态势。对作家来讲,对农村生活人、事、物的看法也是不一样的。对周克芹来讲,面对农村生活的不断变化,他始终坚持一个定位,那就是“我常常是站在一个农民,一个先进农民的角度来看待生活,看生活的变化”。

周克芹的作品是最能体现时代精神的作品,都是与时俱进地反映农村的变化的。《在艰难的日子里》写县委书记夏明远为一位水稻专家昭雪,为党保护科技人才,呈现的是一位党员干部心系人民、为党工作的伟大形象。

吴杰认为周克芹作品有三大特点。

❖一是反映现实,“向人民说真话,知心话,向党汇报人民的真实生活状况”。《许茂和他的女儿们》深刻反映了十年动乱给农民带来的灾难及农民的抗争和追求,而《秋之惑》则真实描绘了农村十年的改革历程。

❖二是进行道德评价,“文学对家庭和社会生活要作出一定的道德的评价”,在《秋之惑》中,面对农村改革的现状,周克芹通过塑造江路生和华良玉两个人物形象,深刻批判了以江路生为代表的具有小农经济意识的农民,将农村的希望和未来寄托在华良玉这类知识青年身上。

❖三是预告征兆,“作家应是人类肌肤上的最敏感的‘器官’,可以最先感觉到社会这个大环境中某些细微的征兆,并用自己的声音向人们预告出来”,《邱家桥首户》讲述了全县闻名的冒尖户黄吉山儿女们闹分家的故事,通过黄吉山最终入股办大队林场,既符合党的农村经济政策“让一部分农民先富起来”,又预兆了那种狭隘的“各人展劲各人热火”的生活信条必遭抛弃。

粉丝梁晓:

周克芹是可亲可敬的叔叔

在我市摄影家梁晓的心目中,长辈周克芹是自己崇拜励志的对象,是可亲可敬的叔叔。梁晓的父亲梁尚书因为和周克芹一样喜爱爬格子,有过很多交集。梁晓多次跟随父亲去周克芹家,还留有合影的照片,并成为其粉丝。他记得,有一次周克芹向父亲请教供销社和代销店的关系,后来看到,在《许茂和他的女儿们》中许茂的七女儿许贞就在供销社工作。

葫芦坝

周克芹多次告诉梁晓和他的父亲,写作的素材都是在锄头里挖出来的,劳作休息之余,坐在锄把上听乡亲摆农村的事,从而积累起丰富的素材。他还多次见周克芹为创作构思“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。从1975年年初,周克芹有创作一部长篇小说的想法,到1978年春节过后,他动手写作《许茂和他的女儿们》,这部小说光构思就用了3年多的时间。

在这期间,他谋篇布局、设计人物,写出人物传记,推翻花了一个春天写成的第一章,分析名著结构,然后才提笔成功写出了第一章《雾茫茫》。个中滋味,非常人所能想象。直到1979年8月26日晚11时,当他写完“许稿”,“觉得好像大病一场,四肢无力,每一蹲下,两眼直冒金花,两耳嗡嗡直叫。他大睡了两天”,“他去量体重,减轻了十二市斤”。

周克芹从一位农民成为中国著名作家,几十年磨一剑,这种经历是很励志的。电影《许茂和他的女儿们》投拍,更使周克芹名声鹊起。周克芹的成功,极大地鼓舞了简阳地区的文学爱好者,乘着改革开放春风,一个个摩拳擦掌,投入到更加勤奋的创作活动之中。一时间,简阳城乡掀起了向周克芹学习,多创作好作品的热潮,很多人向周克芹请教,他都不厌其烦地指导。这样的一位大人物,亲和近人,至今都让梁晓感慨不已。

最近,梁晓再次读了《许茂和他的女儿们》,其笔下那熟悉的乡音、奔涌的乡情和那可爱的乡亲,总觉得是那样的亲切;那浓厚的乡土气息、时代气息和那分明的爱憎,总是那样的强烈;那生动的场景,总是挥之不去,萦绕脑际,总是不断地撩起他对过去岁月的回味与思考。睹书思人,想到周克芹墓前的一副对联:“重大题材只好带回天上;纯真理想依然留在人间。”

【来源 简阳发布 编辑 许倩 王雯丽 审核 郑玥岚】