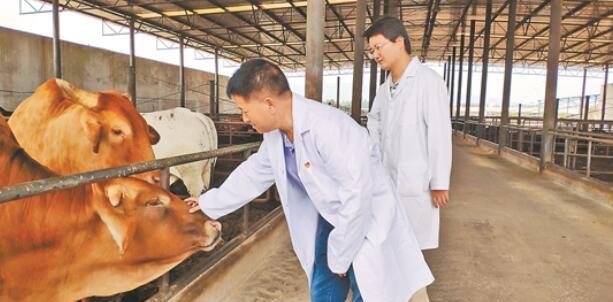

黄碧芝(左)观察肉牛的状况

近日,记者来到云南省草原动物科学研究所采访,看到黄碧芝,他正在研究所的牛群放牧牧场,详细观察和记录肉牛的状况。他指着其中一只小牛说:"看,已经过了几天了,它变得更强壮了。"作为院长,黄碧芝对牧场里的每一头牛都很熟悉。

历经30多年,在无数专家的共同努力下,"牛专家"带领研究团队成功培育出我国首个具有自主知识产权的三元杂交牛品种"云岭牛",填补了我国不能生产高档牛肉的空白,成为我省高原农业的新亮点。培育2家"新三板"上市公司,成立30多家由肉牛产业组成的企业技术创新战略联盟。推广"云岭牛"养殖技术助力抗贫,在西盟、景谷、楚雄等地通过企业、合作社帮助合作,带动15000贫困户脱贫致富。

坚持创新研发成果

云南饲料资源丰富,但过去一直缺乏适应热带亚热带气候的优质牛品种,当地大部分黄牛用于耕地。为了培育适应热带亚热带气候的优良牛品种,云南省政府和澳大利亚政府于1983年共同启动了《云南省草原和畜牧业改良发展规划》。同年,20岁的黄碧芝被分配到云南省肉牛牧草研究中心(前身云南省草原动物科学研究所)担任技术员。

黄碧芝工作照片为地图

1984年,一架载有一群来自南半球墨尔本的澳大利亚鼹鼠灰牛的特别"特邀"飞机飞往昆明五家坝机场。当时,云南一头鼹鼠灰牛的价格是7万元,而黄碧芝的月薪是64元。他在心里想,如果澳大利亚的牛能以如此高昂的价格繁殖,那该有多好。

1985年,87头海鳗灰牛和99头云南黄牛"跨国联姻",诞生了第一代混血牛,被称为"莫云杂交牛"。虽然"莫云杂交种"生长迅速,肉质高,但它对云南的许多疾病都没有抵抗力,比如焦炭病。"为此,专家们经过深入研究后决定继续引进抗性强的品种,再进行改进。"黄碧芝说。1993年初,24头婆罗门牛踏上云岭地,成为澳大利亚引进的第二个品种。

黄碧芝(右)作品照片为图片

从二元杂交到三重杂交,经过不断的筛选、试验和改进,经过三代科学家、28个科研单位近千名科技人员参与研究和栽培,2014年,黄碧芝带领团队以云南当地黄牛为母亲,选择婆罗门牛、鼹鼠灰牛为父亲,通过杂交创新、横截面固定和5代育种,最终培育出具有生长速度快、育肥性能好、性成熟早、繁殖存活率高、抗病能力强等特点的"云岭牛"。这是全省自主育种和知识产权的第一个新品种肉牛。

目前,世界上公认的最好的肉牛都是日本人和牛,参照其标准,"云岭牛"70%的肉质可以达到A3以上。此外,"云岭牛"的重量是当地黄牛体重的两倍以上,繁殖周期比当地黄牛短,一头"云岭牛"如果充分利用,可产值近15万元,比普通肉牛价值高出三到五倍。

全面推进科技助力脱贫

2014年,"云岭牛"被授予国家畜禽新品种证书,2016年被原农业部指定为中国南方牛"十三五"主要品种。

为建立规范高效的"云岭牛"健康育种体系,加快推广新品种,在省委、省政府的正确领导下,在省级农业和农村各级部门的支持下,云南省草原动物科学研究所与30多家大型肉牛养殖企业共同成立了"云南省肉牛" 产业技术创新战略联盟"开展"云岭牛"育种及配套技术服务与应用。随着育种和推广工作的进一步发展,目前,每年可提供200~300头公牛,50万~100万剂冷冻精子。

随着科技的推广,"云岭牛"已在昆明、楚雄、德宏、普洱等8个州(市)建立了不断增长的人口和改善点;

黄碧芝(中)工作照片

目前,"云岭牛科技创新中心建设及成果产业化"项目正在推进中,由云南省草原动物科学研究所负责的"云岭牛"产业技术创新中心建设及相关技术研发支持,为"云岭牛"牛提供冷冻精子。滕崇恒义东山农业发展有限公司、普洱金孔雀绿田牧业有限公司等6家企业主要负责"云岭牛"扩建、二级平台建设和"云岭牛"技术成果转化;

"云岭牛"产业化步伐渐进,帮助群众脱贫致富的步伐越来越快。

自2014年以来,云南省草原动物科学研究所先后组织科技人员60余人,在我省边疆贫困地区、边疆民族地区和老革命地区开展科技服务,培养了3000多名"三区"基层科技人才, 分发技术资料5000多份,服务于60多家"三区"水产养殖企业。

2017年4月,黄碧芝工作站位于西盟彝族自治县。西门县借助国家牦牛产业技术体系和省农乡厅,开始探索"云岭牛"产业精准扶贫模式,通过养牛场打工、牧草、养牛等方式,让贫困户在建立档利卡参与"云岭牛"育种。

西门县还通过招标,引进了我省新增的三板挂牌公司,在当地建有6头"云岭牛"杂交优势的养殖群落,柱上"云岭牛"杂交牛1.2万头。目前,西门县已有1万余贫困人口参与了"云岭牛"产业的各个环节,人均新增2850余元。西蒙县生产的"云岭牛"牛肉销往全国各地,其雪花牛肉市场价格已达每公斤1500元。

云南网记者 陈毅喜

相关链接 http://www.scots

云南省第五届"兴义人才奖"获奖者,《中国国家政治探路者》,云南大学民族政治研究所教授周平

云南省第五届"星宇人才奖"得奖者游行:忠于党的雪地高原警卫队——吉德钦县牧羊拉派出所所长唐朱培树

云南省第五届兴义人才奖获奖者,创造超级稻奇迹的"稻田观察家",蓟中雄州农业科学院农业技术推广研究员李凯斌

云南省第五届兴义人才奖获得者,小语言信息处理人工智能领域的先驱——昆明理工大学信息工程与自动化学院院长于正涛

云南省第五届"兴益人才奖"获奖者巡展"前沿攻坚世界——缅怀云南北方奥瑞德光电科技有限公司技术总监季华夏