元代铜牦牛腐蚀产物分析研究

作者:赵佳英,中国国家博物馆副馆长。

发表于《遗产》,2011年第7期。

显示实验数据的"4图4表"被删除,因为它更专业,不影响阅读。

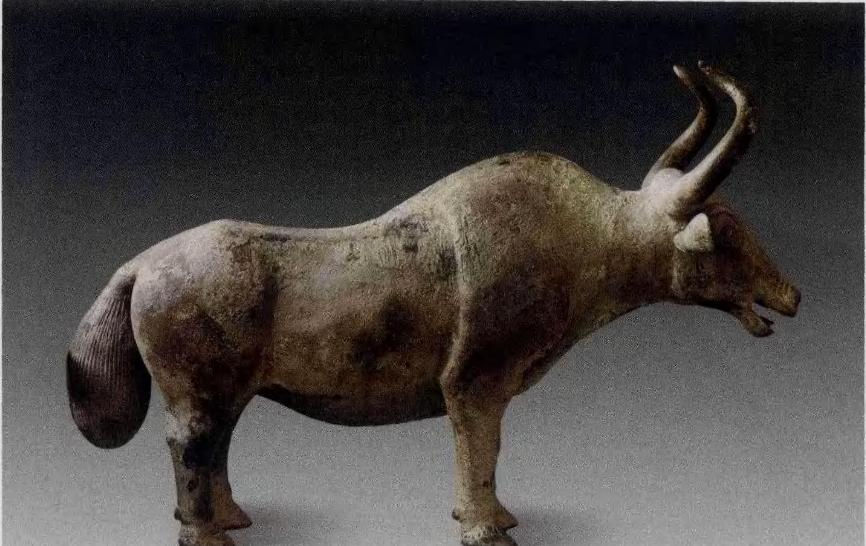

1976年,在甘肃省天竺县哈西乡友好村出土了一头长118厘米、高77厘米、重75公斤的元代铜牦牛,1980年6月被天竺县文化博物馆收藏,作为国家级文物。1995年,当有关部门抄袭这枚铜牦牛时,铜牦牛一侧翻身后,另一面覆盖着一层灰白色和浅绿色,2-3毫米厚的硬结,铜牦牛的耳朵、脖子边、臀部、尾巴等地方覆盖着浅绿色的肿瘤,背部、背部、后腿前缘等处都有分层的锈蚀堆积, 脚踝、飞结、牛蹄、膝盖都有硬结,脸颊、鼻子、前额腐蚀程度不同。

修复铜牦牛之前

一、疾病分析与检测

在修复铜牦牛之前,我们进行了全面的分析,基于对其材料、埋藏环境、腐蚀产物及相关疾病的科学分析有系统的了解,为其修复方案提供了测试数据的支持。系统分析包括化学湿法分析和仪器分析。

(1)腐蚀产物硝酸银的定性分析

硝酸银定性分析是鉴别锈蚀性离子的有效检测方法,我们对硝酸银在14种不同颜色的铜牦牛表面锈蚀样品中进行了定性分析,结果表明,大部分锈蚀中含有腐蚀性氯离子(表1)。

(二)离子色谱分析

利用IC分析铜牦牛表面硬结中可溶性盐中的阴离子,可以了解表面硬结中可溶性盐中侵蚀性离子的分布,结果表明样品中含有侵蚀性Cl_,SO42_和NO3_。

(3)便携式光谱文物基础成分分析

使用便携式能量谱来分析铜牦牛基体,我们可以了解其每个部分的基质和合金比例。对铜牦牛13个现场基体的分析表明,基体为铜、锡和铅三位一体合金,不同部位的铜、锡和铅含量有很大差异(表2)。

(4)腐蚀产物XRF的成分分析

X射线荧光显微镜分析不仅分析青铜中常见金属元素的成分,还分析铁锈中的腐蚀性元素(氯,硫)。通过了解铜牦牛表面不同腐蚀产物元素的组成以及腐蚀性元素在表面的分布,可以开发出有效的保护方法。为了充分了解铜牦牛腐蚀产物中元素和相的组成,采用X射线荧光显微镜分析了它们身上14种锈的元素和结构(同一样品的两份副本),XRF分析结果表明,铜牦牛一侧在钙的白色硬结处被模塑, 硫含量高达95%以上,耳深绿色腐蚀产物中含有大量的氯元素(表3),光谱分析见图2、3(略带)。

(5)腐蚀产物XRD的组成分析

通过X射线衍射,需要用X射线衍射分析不同层次和颜色的锈体,结果可以直接提供有害锈病和无害锈病的组成,为文物保护修复方案的制定提供技术支持。XRD分析结果表明,铜牦牛的腐蚀产物由红铜矿、绿盐铜矿、胆道飞蛾和孔雀石组成(表4),分析结果见图四(略图)。

二、结论

在对铜牦牛进行保护和修复之前,我们采用不同的检测方法对其进行了系统分析,结果如下。

硝酸银的定性分析结果表明,大多数锈蚀样品含有腐蚀性氯离子,实验现象表明,酸化后样品完全溶解,无白色沉淀,加入硝酸银试剂后溶液的浊度与锈的颜色和生产状态有关。

离子色谱分析结果表明,铜牦牛表面硬结的水浸呈弱碱性,pH值为7.6,样品含有Cl_,SO42_,NO3_侵蚀性离子。

除锈后对铜牦牛基体的便携式能谱测试结果表明,基体为铜、锡和铅的合金,锡和铅的含量较高,基体不同部位的铜、锡和铅元素含量不同。

在X射线荧光显微镜分析检测的铜牦牛锈病样品中,主要元素为另一侧白色硬质结中的Cu、Sn、Pb、Fe、Ca、CI、S、钙和硫含量,分别为55.06%和40.62%,肿瘤等疾病中氯含量。

X射线衍射分析结果表明,浅绿色锈病中含有Cu2Cl(OH)3Cu4,绿色锈病以Cu2(CO3)(OH)2为主相,黑锈中含有有害物质。铜牦牛侧面约3毫米厚的白色硬结的主要对象是Ca(SO4)(H2O)2石膏,其被认为是相对于用于繁殖和脱模剂的石膏形成的。在转动模具时,首先在物体表面涂上一层软肥皂,即硬脂酸钠(硬脂酸钠具有良好的渗透性,溶于水或酒精,溶液由于水解成碱),然后将石膏涂在其顶部模具上,模具变成模具,由于操作者没有将其取出并留在铜牦牛的侧面, 此后几十年来,石膏和硬脂酸钠作为载体附着在铜牦牛表面,其自身残留物的物化特性和保存环境的变化对铜牦牛一侧造成严重腐蚀。模具上到处都是表面硬结和重锈。

结论

铜牦牛锈中锡的含量可以忽略不计,大多数锈蚀样品都含有腐蚀性氯离子。铜牦牛表面硬结的水溶液呈弱碱性,含有腐蚀性Cl_,SO42_和NO3_。铜牦牛基是一种高锡青铜合金。铜牦牛锈中的主要元素是Cu和Pb,在点蚀,分层和疱疹收集的样品中氯离子含量较高。铜牦牛锈的主要成分是氧化铜(红铜矿石),碱性碳酸盐(孔雀石),碱性氯化物(绿盐铜矿),碱硫酸盐(水胆汁)。

元代铜牦牛的修复,我们用科学的检测手段对其相关疾病进行了系统分析,并在结合实践经验的前提下,提出了切实可行的修复方案,成功地修复了这件国家级文物。

修复的铜牦牛