元代銅牦牛腐蝕産物分析研究

作者:趙佳英,中國國家博物館副館長。

發表于《遺産》,2011年第7期。

顯示實驗資料的"4圖4表"被删除,因為它更專業,不影響閱讀。

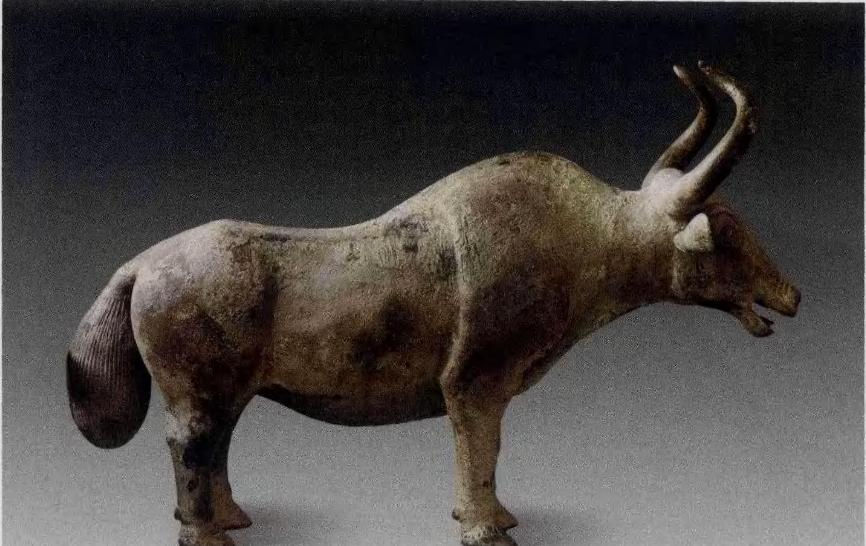

1976年,在甘肅省天竺縣哈西鄉友好村出土了一頭長118厘米、高77厘米、重75公斤的元代銅牦牛,1980年6月被天竺縣文化博物館收藏,作為國家級文物。1995年,當有關部門抄襲這枚銅牦牛時,銅牦牛一側翻身後,另一面覆寫着一層灰白色和淺綠色,2-3毫米厚的硬結,銅牦牛的耳朵、脖子邊、臀部、尾巴等地方覆寫着淺綠色的惡性良性腫瘤,背部、背部、後腿前緣等處都有分層的鏽蝕堆積, 腳踝、飛結、牛蹄、膝蓋都有硬結,臉頰、鼻子、前額腐蝕程度不同。

修複銅牦牛之前

一、疾病分析與檢測

在修複銅牦牛之前,我們進行了全面的分析,基于對其材料、埋藏環境、腐蝕産物及相關疾病的科學分析有系統的了解,為其修複方案提供了測試資料的支援。系統分析包括化學濕法分析和儀器分析。

(1)腐蝕産物硝酸銀的定性分析

硝酸銀定性分析是鑒别鏽蝕性離子的有效檢測方法,我們對硝酸銀在14種不同顔色的銅牦牛表面鏽蝕樣品中進行了定性分析,結果表明,大部分鏽蝕中含有腐蝕性氯離子(表1)。

(二)離子色譜分析

利用IC分析銅牦牛表面硬結中可溶性鹽中的陰離子,可以了解表面硬結中可溶性鹽中侵蝕性離子的分布,結果表明樣品中含有侵蝕性Cl_,SO42_和NO3_。

(3)便攜式光譜文物基礎成分分析

使用便攜式能量譜來分析銅牦牛基體,我們可以了解其每個部分的基質和合金比例。對銅牦牛13個現場基體的分析表明,基體為銅、錫和鉛三位一體合金,不同部位的銅、錫和鉛含量有很大差異(表2)。

(4)腐蝕産物XRF的成分分析

X射線熒光顯微鏡分析不僅分析青銅中常見金屬元素的成分,還分析鐵鏽中的腐蝕性元素(氯,硫)。通過了解銅牦牛表面不同腐蝕産物元素的組成以及腐蝕性元素在表面的分布,可以開發出有效的保護方法。為了充分了解銅牦牛腐蝕産物中元素和相的組成,采用X射線熒光顯微鏡分析了它們身上14種鏽的元素和結構(同一樣品的兩份副本),XRF分析結果表明,銅牦牛一側在鈣的白色硬結處被模塑, 硫含量高達95%以上,耳深綠色腐蝕産物中含有大量的氯元素(表3),光譜分析見圖2、3(略帶)。

(5)腐蝕産物XRD的組成分析

通過X射線衍射,需要用X射線衍射分析不同層次和顔色的鏽體,結果可以直接提供有害鏽病和無害鏽病的組成,為文物保護修複方案的制定提供技術支援。XRD分析結果表明,銅牦牛的腐蝕産物由紅銅礦、綠鹽銅礦、膽道飛蛾和孔雀石組成(表4),分析結果見圖四(略圖)。

二、結論

在對銅牦牛進行保護和修複之前,我們采用不同的檢測方法對其進行了系統分析,結果如下。

硝酸銀的定性分析結果表明,大多數鏽蝕樣品含有腐蝕性氯離子,實驗現象表明,酸化後樣品完全溶解,無白色沉澱,加入硝酸銀試劑後溶液的濁度與鏽的顔色和生産狀态有關。

離子色譜分析結果表明,銅牦牛表面硬結的水浸呈弱堿性,pH值為7.6,樣品含有Cl_,SO42_,NO3_侵蝕性離子。

除鏽後對銅牦牛基體的便攜式能譜測試結果表明,基體為銅、錫和鉛的合金,錫和鉛的含量較高,基體不同部位的銅、錫和鉛元素含量不同。

在X射線熒光顯微鏡分析檢測的銅牦牛鏽病樣品中,主要元素為另一側白色硬質結中的Cu、Sn、Pb、Fe、Ca、CI、S、鈣和硫含量,分别為55.06%和40.62%,惡性良性腫瘤等疾病中氯含量。

X射線衍射分析結果表明,淺綠色鏽病中含有Cu2Cl(OH)3Cu4,綠色鏽病以Cu2(CO3)(OH)2為主相,黑鏽中含有有害物質。銅牦牛側面約3毫米厚的白色硬結的主要對象是Ca(SO4)(H2O)2石膏,其被認為是相對于用于繁殖和脫模劑的石膏形成的。在轉動模具時,首先在物體表面塗上一層軟肥皂,即硬脂酸鈉(硬脂酸鈉具有良好的滲透性,溶于水或酒精,溶液由于水解成堿),然後将石膏塗在其頂部模具上,模具變成模具,由于操作者沒有将其取出并留在銅牦牛的側面, 此後幾十年來,石膏和硬脂酸鈉作為載體附着在銅牦牛表面,其自身殘留物的物化特性和儲存環境的變化對銅牦牛一側造成嚴重腐蝕。模具上到處都是表面硬結和重鏽。

結論

銅牦牛鏽中錫的含量可以忽略不計,大多數鏽蝕樣品都含有腐蝕性氯離子。銅牦牛表面硬結的水溶液呈弱堿性,含有腐蝕性Cl_,SO42_和NO3_。銅牦牛基是一種高錫青銅合金。銅牦牛鏽中的主要元素是Cu和Pb,在點蝕,分層和疱疹收集的樣品中氯離子含量較高。銅牦牛鏽的主要成分是氧化銅(紅銅礦石),堿性碳酸鹽(孔雀石),堿性氯化物(綠鹽銅礦),堿硫酸鹽(水膽汁)。

元代銅牦牛的修複,我們用科學的檢測手段對其相關疾病進行了系統分析,并在結合實踐經驗的前提下,提出了切實可行的修複方案,成功地修複了這件國家級文物。

修複的銅牦牛