国庆节过去了,院线“三巨头”的总成绩已经超过50亿。

这其中《我和我的祖国》最特殊,7个导演执导7个片段。

每个人心中的“最佳”可能有所不同,徐峥、宁浩、管虎...都给出了惊喜。

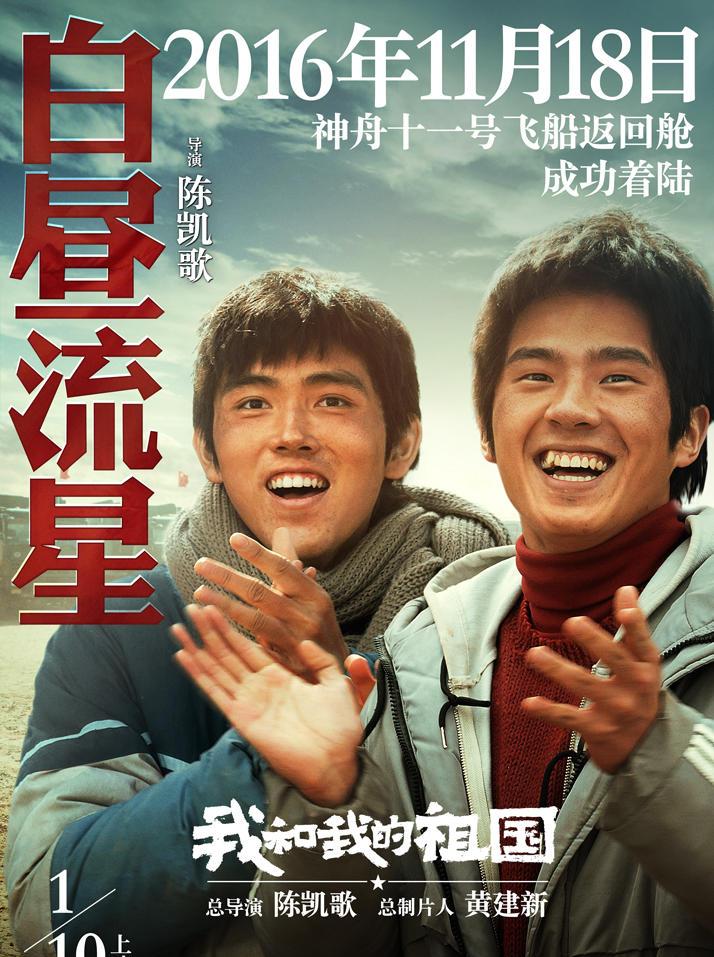

而我注意到的是这一部——《白昼流星》。

一直以来,陈凯歌就被人认为“出道即巅峰”。

既是夸《霸王别姬》时期的陈凯歌是真牛,其实也反应他之后的作品质量有所下滑。

陈凯歌真有这么差吗?

据说电影原名叫《我的祖国》,是陈凯歌给改成了《我和我的祖国》。

多了一个“我”确实是神来之笔,也可以看出陈凯歌对电影主题的理解之深。

但这一“小”一“大”,怎么粘合是关键。

《白昼流星》里,陈凯歌用最原始的交通工具“马”,来追赶最先进的交通工具“载人飞船”。

这是属于他的浪漫。

这不是陈凯歌第一次拍时代,早在17年前,他就用一部十分钟微电影证明了自己的本事。

豆瓣9.2,仅5000多人评分。

虽不如《霸王别姬》来得名气大,但《百花深处》也是陈凯歌极具艺术造诣的作品之一。

它出自于《十分钟年华老去》的系列短片,15位世界大师级导演各拍摄10分钟,串成一部150分钟的电影。

十分钟,拍得好是阅尽年华,拍不好就变成了走马观花。

这份命题作文的难度绝对不亚于《我和我的祖国》。

想当年陈凯歌可是作为唯一一位接受邀请的中国导演,他的表现也无疑是让人最惊喜的。

《百花深处》讲的是一个搬家的故事。

这天,冯先生(冯远征 饰)碰上了搬家公司的几位工人,邀请他们来搬家。

工人们问他家庭住址的时候,他麻溜的把路线怎么怎么走,分毫不差的说出来。

这一看就是一位老北京了。

可当工人们终于把车开到他家时,放眼望去却是一片正在拆迁的荒地。

家没了。

而冯先生似乎并没有意识到,对着空气向工人们介绍起来:

“这是我们家院子,两进的院子”

原来,这位根本就不是什么冯先生,而是疯先生。

疯在哪?他的灵魂被困在了旧时代,他的身体在新时代里迷了路。

影片多次展现了新旧时代的对立矛盾。

行驶在街道上的冯先生感到坐立不安,甚至几度把头伸出窗外,想要探索这个陌生的新世界。

却被工人一声呵斥缩了回来,切断了与外界的联系。

明明是自己指的路,怎么表现得如此糊涂?

“这不在这的嘛!”

这是冯先生重复最多的一句话,他想要邀请工人们进入他的旧世界,证明自己的家还在这里,却没有人回应他。

双方之间隔着一道厚厚的屏障,谁也听不见谁。

还能咋办呢?车都出了,总得把钱要回来,工人们不得已配合冯先生演了一出搬家大戏。

这时候,最荒诞的一幕出现了。

活在现代的工人们,搬的是虚无缥缈的空气。

而活在过去的冯先生,搬的却是看得见摸得着的家具。

两个时空奇妙的交织到了一起,用一次伪搬家来完成时代的新旧交替。

但别忘了,梦很美,也易碎。

紧接着陈凯歌又亲手打破时间裂缝里的平衡,工人为了传递打火机而忘了演戏,一下子把双方从刚刚建立的精神世界里抽出来。

这份几近残忍的现实,就像那掉落的花瓶一样让人心头一紧。

它在提醒着你,过去再也不可能复原。

搬家结束了,新旧时代的连接点也消失了,整个过程十分短暂。

冯先生依旧是那个疯先生,他甩着铃铛跑向大槐树,边跑边喊着:

“搬新家了!搬新家了!”

夕阳把人物和树木的轮廓勾勒得很清晰,与远处飘渺的高楼形成对比,颇有一种遗世独立的诗意在里面。

随着冯先生越跑越远,身影越来越小直至消失,直至被这片美景吞噬。

这正是陈凯歌“以小见大”的厉害之处。

一个时代可以很大,高楼、街道...随便一个目光停留,就能感受到它的变化。

一个时代也可以很小,小到只能装在一个人的心里,一不小心就消失在尘埃里。

这部短片拍摄于申奥成功之后,当时的北京正在进行城市“整容”,许多胡同都消失了。

电影名“百花深处”也正是一条胡同的名字。

我还因为电影去这条胡同打过卡,除了名字好听点,也没什么特别的地方了。

一个十分钟的故事并不能干预时代的变迁,但总能给人留下点什么。

就像经历过这场搬家之后,工人们也能从铃铛声中感受到,冯先生的宅子是真实存在过的。

其实陈凯歌不怕跟别人比,更不怕跟自己比。

从《百花深处》到《白昼流星》,他一直没变。

一样的浪漫,一样的意识流,甚至于两条平行线交汇的手法都如此相似。

问题就在于,现在的陈凯歌更放飞自我。

情感着力点变少,不是所有人都能get得到他那飞天的想象力的。

这一点从《无极》《妖猫传》开始慢慢暴露,喜欢的说他浪漫,不喜欢的说他假大空。

你也不确定到底是观众追不上他,还是他追不上观众。

或许,就像《百花深处》里的那句:

如今就这老北京才在北京迷路呢。