打开地图,密密麻麻的地名,浩若繁星。水有源头树有根,地方起名各有因。镇原县名的来龙去脉,有着漫长的历史。

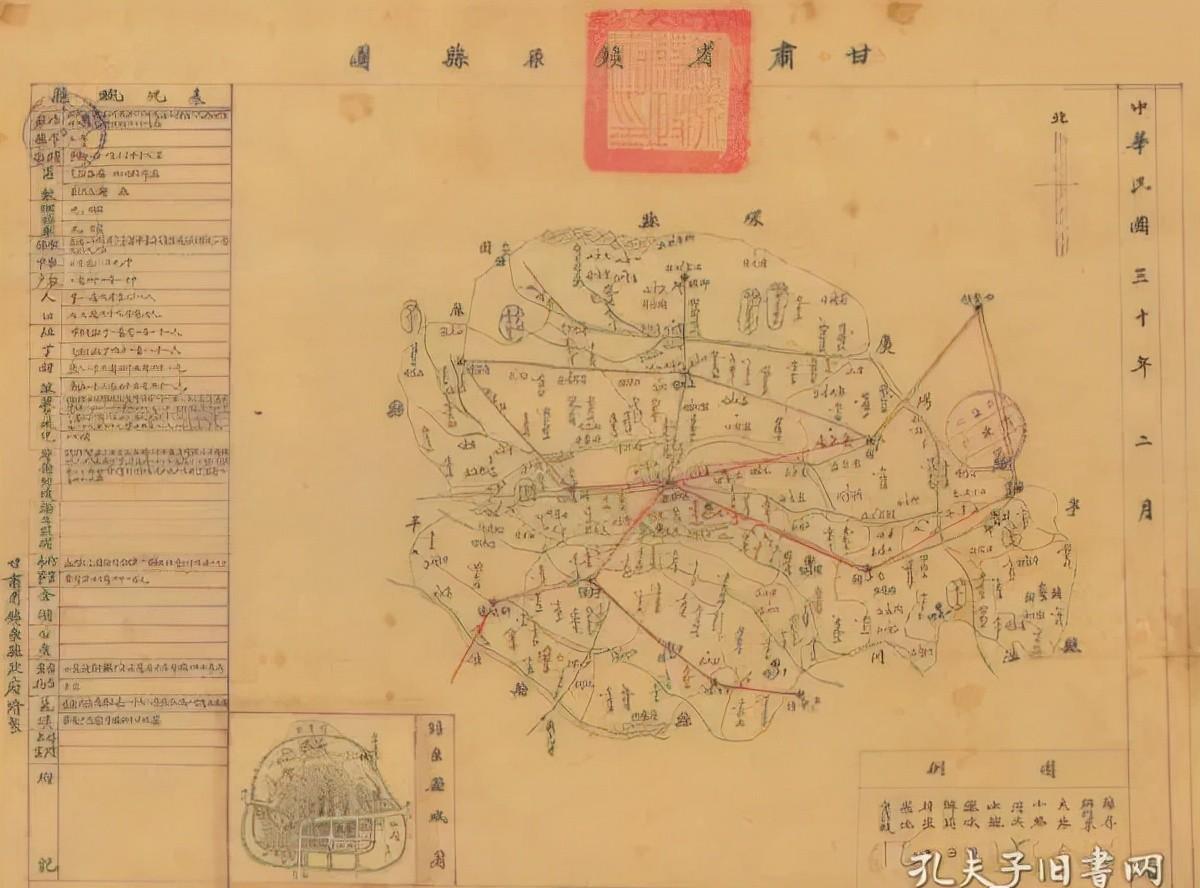

明代镇原县隶属巩昌府,后改属平凉府,清乾隆四十二年(公元1777年)改属泾州。民国初改属泾原道。1926年直属甘肃省政府,1928年属甘肃省第三区西峰专署。中华人民共和国成立后属甘肃省庆阳地区专员公署,1956年平、庆合并,隶属平凉专署,

1962年庆、平分署,复归庆阳专署。2002年隶属庆阳市。

据《元·地理志》载,蒙古至元七年(公元1270年),镇戎州与原州合并,取镇戎州的“镇”与原州的“原”,起名镇原州,州治定在临泾县县城,即今镇原县城。镇原州当时辖临泾、彭阳、东山、三川4县。

镇原州的前身镇戎州和原州各是何年所建,得分两头说起。

镇戎州的前身是镇戎军。北宋初年,西夏逐渐强盛起来,陇山地区一线成为宋、夏交界地带,战略地位越来越重要。起初,宋王朝袭用旧制,在山内建有渭州(今平凉)、泾州(今泾川)、原州(今镇原)。宋夏发生好水川和定川寨之战,宋军连连失利,引起朝野关注。宋廷接受王尧臣的上奏,加强了宋、夏交界一带的军事力量,建立了军政合一、平战结合的相当于县级的军政机构——军,以保境安民。宋太宗至道三年(公元997年),把原州所属平高县划割出来,成立了镇戎军,军治沿用平高城。

早在尧舜时代,今镇原县这块地盘为禹贡雍州属地之一部,这里是一个多民族地区,戎族存在时间较长,先后有“戎翟”、“昆戎”、“彭戎国”。《庆阳府志》记载,周定王八年即公元前461年,秦与韩、魏“剪灭诸戎”,实际未被消灭。《括地志》记,“宁、原、庆三州为义渠戎之地,周祖不公刘居之”。周定王三十五年,秦厉公伐义渠戎,秦始皇时,蒙恬领兵掠地,西逐群戎。唐初征服吐蕃,原在青海的党项族被迫迁入庆阳、宁夏、陕北一带,唐以后,特别是经过五代和宋,由于连年战争、饥荒,移民迁徙,汉族大量入庆、原、宁诸州,异族汉化,这里逐渐形成以汉族为主的地区。汉名原起于西汉,当时兵力强盛,外国称中国为“汉”,后来国人也自称汉人,逐渐形成汉族。到金代大定二十二年(公元1182年),镇戎军被升格为镇戎州,统东山、三川2县,距今822年。三川县城遗址在今镇原县开边乡羊千塬行政村古城自然村交口河南岸坪台地。

吐蕃是公元7世纪由藏族在中国青藏高原上建立的民族政权。唐贞观年间,唐太宗以宗女文成公主许配给吐蕃松赞干布,唐蕃关系友好。安史之乱以后形势逆转,吐蕃乘唐西北边境空虚之机,不断攻占唐地控制了陇右地区。唐代宗元年和大历十四年两次会盟,吐蕃迫使唐承认它占领的唐地。贞元三年(公元787年),吐蕃在平凉劫盟,唐、蕃关系进一步恶化。吐蕃根本不遵守几次会盟时的承诺,屡屡挑起军事冲突,当时渭州、原州、会州等都是吐蕃进占的目的地,加之唐朝廷腐败无能,宦官鱼朝恩把持军权,边防软弱,边地失守,郡治迁移不定。至德六年(公元756年)吐蕃攻陷原州,泾原节度使马璘上表奏报把原州治所迁到百里城。乾元元年(公元758年)复为平高。贞元十九年(公元803年),迁署到平凉郡。唐宪宗元和三年(公元808年),又迁到临泾。大中三年(公元849年)收复关陇,州治复迁平高。唐僖宗广明元年(公元880年)以后,平高陷于吐蕃,州治又迁到临泾。五代时原州仍在临泾,原州辖临泾、平高二县。北宋中期,原州辖临泾、彭阳县,同时又辖新城、柳泉二镇,开边、西壕、平安、绥宁、靖安五寨。

原州的“原”字,最早出于周代,《平凉府志》记,大原为“镇原县古大原也”,大原立州即称原州。

从纷繁的历史变迁中我们看出,镇原县的县名经过了一个漫长的历史时期,逐渐演变形成的。“镇原县”三个字中的“原”字最古老,沿袭了周代太原即大原的“原”字,距今3000年左右;“镇”是沿承了“镇戎军”的“镇”字,距今1007年;古临泾县的“县”,距今2200年,所以,镇原县是今天庆阳市所辖的一个历史悠久的古老县份之一。